Hay cineastas que van de raros y otros que son raros de verdad. Los primeros buscan epatar, los segundos simplemente se expresan, y allá las consecuencias. Werner Herzog (Múnich, 1942) pertenece a la estirpe de los raros auténticos, con su mirada alucinada, pesimista, excéntrica e incómoda, mezcla de la sincera curiosidad del documentalista y de la audacia del inventor de ficciones. A menudo, sus películas son tan desconcertantes como controvertidas. Los críticos se esfuerzan por encontrar interpretaciones a las extravagancias de sus personajes, en un desesperado intento de anudar lo narrado con hechos reales, como si todo su cine no fuese más que una gran metáfora o un conjunto de símbolos con mensaje filosófico de fondo. Pero las historias de Herzog siempre van por otro lado y jamás se apegan a la actualidad inmediata. Quizá por eso, entrevistado en televisión por Stephen Colbert en 2011, afirmaba: «¿Sabes? Si solo nos basáramos en los hechos, el libro de libros en literatura sería el directorio telefónico de Manhattan: cuatro millones de entradas, todas correctas».

De él se dice que pasó su infancia completamente aislado en un pueblecito austriaco, que no se enteró de la existencia del cine hasta los once años (ni vio televisión ni escuchó la radio) y que hizo su primera llamada de teléfono a los diecisiete. Pero a los diecinueve ya estaba rodando su primer cortometraje, Herakles, y desde entonces ya fue un no parar. Con una veintena de largometrajes y otros tantos documentales, trabajos para televisión y hasta óperas, en toda su obra, heterogénea y desigual, se rastrea un aroma común: el de la decadencia, no en el sentido de evocación nostálgica de épocas pasadas, sino en el de degeneración, el de caída.

Su segundo largometraje, También los enanos empezaron pequeños (1970), podría ser un buen ejemplo de esto. Rodado íntegramente con actores acondroplásicos o con otros trastornos de crecimiento, pertenece a la misma época que Futuro limitado (1971), su documental sobre los niños afectados por la talidomida en la Alemania de los sesenta, y que El país del silencio y oscuridad (1971), en torno a la figura de Fini Straubinger, una mujer sordociega. Sin embargo, a diferencia de estas obras, en También los enanos… no hay una reflexión sobre la discapacidad y sus limitaciones sociales, sino sobre el poder en abstracto. Que todos los actores sean enanos es, en este sentido, una formidable provocación. En sus propias palabras: «No son los actores los que son pequeños, sino que el mundo ha perdido su forma».

La película narra la rebelión de unos enanos que viven en un correccional aprovechando que el director ha salido de excursión con algunos internos. El educador, otro enano que ha quedado al cargo de la institución, se atrinchera en su despacho y toma como rehén a un tal Pepe, atándolo en un sillón. Pero si alguien cree que esta rebelión tiene puntos en común con la de los protagonistas de Freaks (1932), la famosa película de Tod Browning, se equivoca. Si en Freaks lo que unía a los considerados «inferiores» era el deseo de recuperar la dignidad a través de un impulso colectivo solidario, en También los enanos… predomina la venganza y la mezquindad, la crueldad indiscriminada, la —por así decirlo— falta de programa. Los enanos no se sientan a debatir, no trazan planes, no articulan sus demandas ni ambicionan objetivos concretos, como sí ocurría, por ejemplo, en The terror of Tiny Town (1938), otra película interpretada por enanos. Aquí, simplemente, están tan hartos de la autoridad que destrozan todo lo que encuentran a su alrededor, en una especie de borrachera sin alcohol, un torbellino de degeneración y brutalidad alentado por risas estridentes y gritos jaleadores como el repetitivo «Fester, fester!» (¡Más fuerte, más fuerte!) de Alfred, el personaje representado por Helmut Döring, que un año antes había aparecido como diminuto mayordomo en La caída de los dioses de Visconti. La alegre música folclórica canaria que acompaña las escenas de crueldad ofrece un grotesco contraste carnavalesco. Los enanos bailan, corren y dan saltos entre carcajadas, como en una gran fiesta. Consiguen poner en marcha una furgoneta que da vueltas y vueltas sin parar. Queman y matan. Torturan. Y todo ello festoneado por la sonoridad del «Fester, fester!».

Rodada en Lanzarote, en un enorme cortijo de Tegoyo, el espacio adquiere una connotación opresiva subrayada por la impactante fotografía en blanco y negro de Thomas Mauch. Las instalaciones resultan del todo desproporcionadas para sus habitantes —las puertas y ventanas son enormes, los muebles les resultan inaccesibles, etc.—, ahondando en este absurdo espacial. El hermoso paisaje del desierto volcánico imposibilita la fuga (los volcanes siempre han atraído a Herzog, que en 2018 rodó un documental sobre su fascinante capacidad destructiva). Por otro lado, no se nos explica nada concreto sobre el lugar, salvo que está a cuarenta kilómetros de un pueblo llamado Dolores Hidalgo. ¿Quiénes son los enanos? ¿Por qué viven ahí? ¿Quién los ha encerrado? ¿A qué se debe que estuvieran castigados sin ir a la excursión? ¿Qué consecuencias tendrá su revuelta?

Madre naturaleza. Policía

En ausencia del director, la autoridad está representada —de manera penosa— por el educador, pero también por un ente no visible, la policía, a la que por diversas alusiones entendemos que ya se han enfrentado previamente los internos: «La policía… Hace tiempo que conocemos sus truquitos», dice uno de ellos, mientras que el educador los amenaza diciendo: «Ya sabéis lo que significa que venga la policía». La película, de hecho, empieza con el interrogatorio a Alfred, que, aturdido, afirma: «Me pitan los oídos, alguien está pensando por mí», supuestamente tras haber sido sofocada la revuelta. Al interrogador no lo vemos, solo oímos su voz, así que es inevitable preguntarse: ¿es enano, no lo es? Al comienzo de la película el espectador tenderá a pensar que no, que la estructura autoritaria de poder parte de los no enanos contra los enanos. Al final de la película, sin embargo, lo interpretaremos de modo diferente. Que el educador sea enano es una de las claves, pero sobre todo lo es la aparición en escena, hacia la mitad de la película, de una conductora que se ha perdido y que también es enana. Si todos son enanos, ¿cómo se reparte entonces el poder, de acuerdo con qué criterio? La imagen del sometimiento entre iguales se relaciona con la gallina que aparece al comienzo comiéndose el cadáver de otra gallina. El canibalismo se convierte así en una forma de poder: la más decadente.

Frente a los uniformes casi infantiles de los internos, el educador viste traje de chaqueta, cuenta con un despacho propio y maneja un discurso acorde a lo esperable de su función, es decir, interpreta su papel de poderoso. Los demás enanos, en cambio, son caóticos, ríen, gritan, insultan. Se quejan de que da igual que sean «buenos» o «malos»: el resultado al final es el mismo, por lo que deciden «armarla». El educador trata de hacerles entrar en razón, pero, cada vez más acorralado, pierde por completo el control. Su imagen persiguiendo las gallinas que le han lanzado por la ventana, esa inutilidad de tratar de atrapar tres o cuatro de ellas por las alas (¿para qué, además?), muestra la fragilidad no del poder —que es indestructible—, sino del poderoso.

Por cierto, ¿qué le pasa a Herzog con las gallinas? En el filme estas aves protagonizan más escenas turbadoras: se pelean por un ratón muerto y acosan a una que está coja. Pero no solo aquí. Stroszek (1977), otra historia de humillación y poder institucional, finaliza con la escena de una gallina bailando bajo luces de neón en una especie de feria de animales. Cuando se echa una moneda en la máquina, la gallina baila enloquecida, como un autómata: de nuevo se produce el contraste entre lo que podría ser gracioso y en el fondo es terrible. Herzog dijo que contemplar los ojos de una gallina era como mirar hacia el vacío, pero un vacío lleno de horror. La gallina es la representación de una domesticación opresiva. Aunque, como ya hemos visto, toda la naturaleza lo es.

«Madre Naturaleza. Policía». Esta yuxtaposición de conceptos la pronuncia entre risas el inefable Alfred, seguida de su grito de guerra, «Fester, fester!». Como en otras películas de Herzog, la naturaleza no actúa como aliada, sino como enemiga. La naturaleza oprime en tanto que imposibilita la fuga, domestica en tanto se impone como tarea. Los internos están tan cansados de tener que regar que queman las macetas, derriban la palmera favorita del educador e incendian el terreno. Pero lo más llamativo es la crueldad que ejercen contra los animales, hacia los que no muestran compasión: matan a una cerda que está dando de mamar, persiguen y atormentan a los cerditos, ponen a dos gallos a pelear, hacen una procesión con un mono crucificado (por fortuna, solo atado con cuerdas). La escena final de un camello arrodillado —«Solo hay que nombrar a lo santos y se pone de rodillas»—, del que Alfred se ríe como loco ante sus lastimosos intentos de levantarse, es quizá una de las más crueles.

En Alemania estas escenas fueron muy polémicas y se acusó a Herzog de dañar a los animales en sus rodajes. No está muy claro el nivel de este daño, pero sí la recurrencia de este tipo de escenas en su cine. En Woyzeck (1979), por ejemplo, se arrojaba un gato por la ventana y se abofeteaba a un mono. La naturaleza no merece compasión porque no es compasiva. La hermosa pradera del comienzo de El enigma de Gaspar Hauser (1974), acompañada del Canon de Johann Pachelbel, se presenta con estas palabras sobreimpresas: «¿No oyes los horribles gritos alrededor, eso que solemos llamar silencio?». Herzog se subleva contra la visión idílica del mundo natural. En referencia a la selva amazónica de Aguirre, la cólera de Dios (1972), dijo: «La naturaleza aquí́ es vil e infame (…) Solo se ve fornicación y asfixia, la lucha por sobrevivir, crecer y pudrirse. Por supuesto, hay mucha miseria. Pero es la misma miseria que nos rodea. Los árboles son miserables, los pájaros son miserables. Yo no creo que canten, sino que se quejan de dolor».

«¿Por qué te has dejado hacer prisionero?»

«¿Por qué te has dejado hacer prisionero?», pregunta el educador a Pepe, el rehén atado, al que sermonea sin parar a pesar de que sus únicas respuestas sean las carcajadas. La risa como catarsis y la risa como desafío, la risa como motor de la violencia y como acompañamiento de la crueldad, la risa como respuesta a las órdenes de las instituciones sanitarias, psiquiátricas, asistenciales. En También los enanos… la risa no tiene nada que ver con el humor. De hecho, cuanto más ríen los enanos menos gracia tiene la cosa.

Los enanos sublevados también son crueles entre ellos. La revuelta comienza con un intento de agresión sexual a Marcela, la cocinera, a la que vemos huyendo. Los más altos se ríen de los más pequeños, una pareja a la que obligan a «casarse» entre alusiones picantes. Hay dos enanos ciegos —al parecer, cegados por sus padres para pedir limosna— que son perseguidos y humillados y que acaban a palos entre ellos. Es posible incluso que a uno de ellos lo maten, según se jacta uno de los internos al final: «A Chufo ya lo hemos matado. Después viene Chiclet». «¿Qué queréis hacer?», se preguntan unos a otros. «¡Tirarse a las mujeres!», responden. Pero las mujeres tampoco son mejores: dos de ellas son las que deciden matar a la cerda lactante. En cuanto a Pepe, su desenlace no queda claro. Tras las amenazas del educador, se oye un grito lejano que bien podría ser suyo. A continuación, vemos al educador escapar y retar, ridículamente, a un árbol muerto. Del árbol solo queda un tronco retorcido, seco, que apunta hacia el cielo. En su necesidad de reafirmar el poder perdido, el educador levanta su brazo y lo desafía: «A ver quién aguanta más».

No hay visión más decadente de la civilización que la de Herzog, para el que el ser humano no tiene arreglo. «La civilización es como una fina capa de hielo sobre el profundo océano del caos y la oscuridad», es decir, algo extremadamente frágil. En su momento, fue inevitable interpretar esta película a la luz de los recientes acontecimientos de mayo del 68, como una especie de crítica metafórica. Si para Herzog una revuelta de origen justo acaba en la misma sinrazón y locura que la origina, si la subversión desemboca en la perversidad, ¿significa esto que el cineasta es, en el fondo, un reaccionario? Se le acusó de ello, desde luego, y también de fascista. Sin embargo, en declaraciones posteriores Herzog defendió a sus enanos, afirmando que todos sus actos, por crueles que nos parezcan, están plenamente justificados, y que si actúan así es movidos por la desesperación. La revuelta de los enanos, dice, no es por tanto un fracaso, sino una «hermosa anarquía».

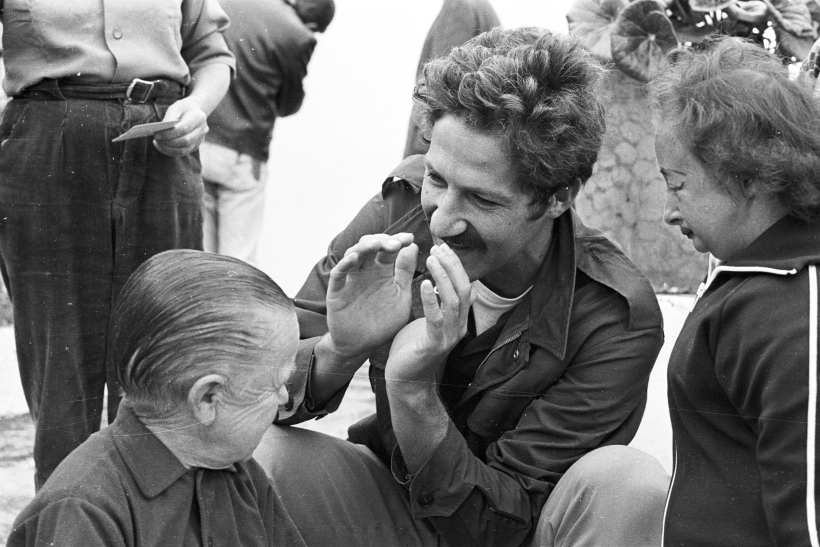

En todo caso, la diversidad de interpretaciones es inevitable en esta película que lo fía casi todo a la imagen, la música y los sonidos —de los animales, del motor de la furgoneta, de los cristales rotos—. El rodaje fue celebrado en la zona como una rareza incomprensible, aunque es complicado saber si los lugareños aprobaron o rechazaron el resultado. Lo que parece claro es que el proceso de filmación fue muy complicado. Cuando había que reír, los enanos no reían y viceversa. Un actor fue atropellado y otro (o el mismo, según distintas fuentes) sufrió quemaduras. Herzog prometió que, si conseguían terminar la película, saltaría sobre un gran cactus de afiladas espinas. Se cuenta que lo hizo y que se dejó la espalda hecha trizas. Al principio pensé que era una leyenda urbana, pero visto lo visto, ya me inclino a pensar que todo es posible.

Algunas de las cosas que hace Herzog no tienen demasiada justificación, más allá de que a él le dé la gana hacerlas. Por ejemplo que en Fitzcarraldo haya hecho efectivamente pasar el barco sobre la colina por medios primitivos, es algo que él por algún motivo sintió que tenía que hacer, pero que a mí como espectador no me agrega nada.

Es una rareza importante. Siempre me ha fascinado Herzog, pero con esta película tengo mis reservas. La frontera entre reírse con los enanos y reírse de ellos es muy difusa. La crueldad animal es poco soportable (yo, inocente, prefiero pensar que es más aparente que real). No obstante hay que ser muy Herzog para atreverse a hacer algo así. Desde luego es inclasificable y diferente, y las lecturas que se pueden sacar de ella son tantas que abruman. Uno duda entre si es una genialidad o una tomadura de pelo. Y es ahí donde radica su magnetismo.

Es rarito e inquietante y es algo que también transmite en su faceta de actor. A mí siempre me ha interesado su cine y centrándome en sus colaboraciones con Klaus Kinski, decir que el muy mal rollo que a veces tenían entre sí, se transmitía de manera desasosegante al film, con lo que este ganaba muchos enteros. «Grito de piedra» es una de las pocas cosas que no he podido ver de él porque no la encuentro en ningún comercio ni en ninguna plataforma. Si alguien sabe algo y me quiere ayudar…

Herzog encarna como pocos artistas el espíritu de esa época , los años de las guerras y guerrillas entre finales de los 60 y comienzos de la siguiente década.

Pasa de lo aberrante a lo sublime, de lo prosaico a lo poético sin transición.

Un genio, un maldito, un profeta.

Pingback: Àlex Brendemühl: «Parece que algunosautores se dan importancia aguantando los planos mucho rato» - Jot Down Cultural Magazine