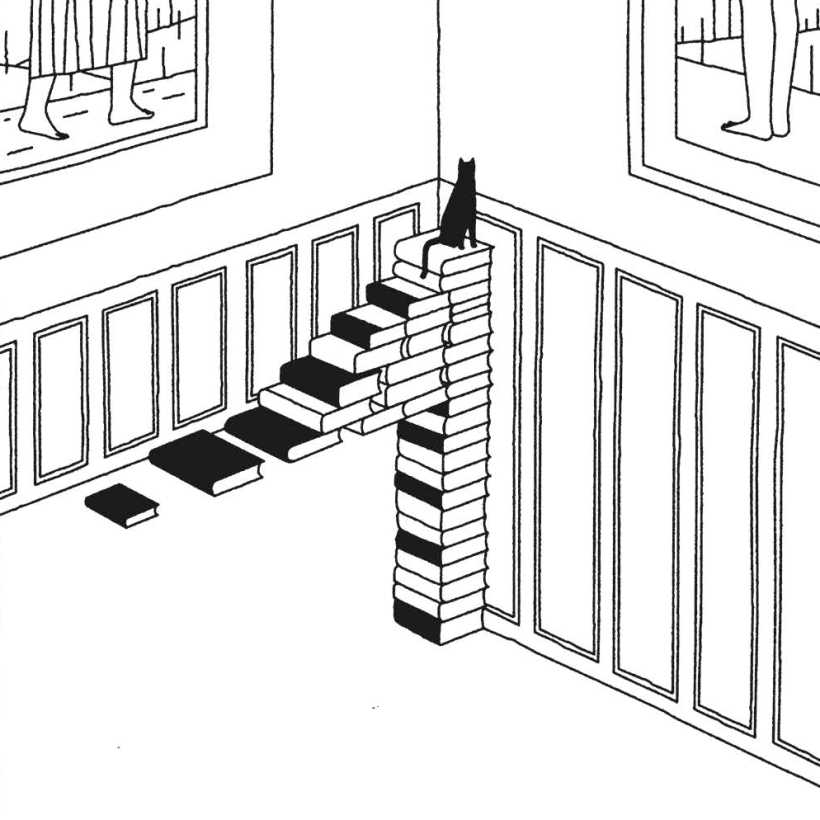

Jacob Mendel, aquel judío de Galitzia, pequeño, comprimido, envuelto en su barba y además jorobado, fue durante muchos años el cliente más insigne del Café Gluck. Desde su mesa de mármol de aquel café vienés conocía todos los libros que se habían entregado a la imprenta: recordaba cada página de créditos, qué biblioteca lo archivaba, qué cliente lo había comprado a qué librero. Estudiaba los catálogos, repasaba los índices, memorizaba todos los pormenores bibliográficos de un modo tan exhaustivo que consumía todo su interés y su tiempo. Retenía todos los volúmenes de medicina, pero jamás supo anatomía, ubicaba cualquier tratado sobre cualquier disciplina, pero las ignoraba todas. Pero este titán de la memoria, el maestro de la ciencia bibliográfica, sería incapaz de encontrar los libros de los que trata este texto porque o se han perdido o nunca existieron.

El sintagma «libros perdidos» tiene, por sí mismo, un encanto sorprendente. Admiramos, con una melancolía instantánea y gratuita, las cosas antiguas que se pierden. Es más fácil conmocionarse por la destrucción de unas ruinas que por la muerte de miles de personas. De algún modo falaz sentimos que una pérdida es más irreparable que la otra.

Es fácil extraviar un libro: durante mucho tiempo han sido objetos raros y frágiles. Una cruzada, una invasión, la desidia o cualquier incendio es capaz de arrasar la única copia de un texto valiosísimo o inútil. Pensemos en los tratados perdidos de los filósofos clásicos. Los manuales de filosofía insisten en que cada uno de los presocráticos escribió un libro llamado Perifiseos (‘acerca de la naturaleza’). De estos textos solo nos quedan fragmentos citados por biógrafos y comentadores. Heráclito de Éfeso fue llamado «el oscuro» porque era particularmente incomprensible. «En los mismos ríos entramos y no entramos, [pues] somos y no somos [los mismos]».

Parece que Platón enseñó en la Academia unas doctrinas distintas a las que conservamos en los diálogos. Si nos fiamos de lo que dice en el Fedro, Platón sospechó de la escritura. «Por apego a las letras les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos y mismos y por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no de verdad». A pesar de que en realidad Platón escribió mucho, las enseñanzas esotéricas (las ágrapha dógmata) han dado mucho entretenimiento a los eruditos.

La historia de los libros de Aristóteles (que fue uno de los bibliófilos más importantes del mundo antiguo) es la contraria. Conservamos sus apuntes de clase, pero no las obras que se comercializaban. Teofrasto, que sucedió al Filósofo como director del Liceo, cedió la biblioteca a Neleo, que se marchó de Atenas llevándose buena parte de los libros. Estrabón cuenta que Neleo los dejó «a sus herederos, hombres ignorantes que tuvieron encerrados los libros con despreocupación». Llegó entonces una oferta por parte de la biblioteca de Alejandría para hacerse con los libros. Vendieron todos, exceptuando los escritos de uso interno del Liceo, posiblemente porque eran notas (de Aristóteles o de sus discípulos) que estaban sin editar. Estas fueron compradas doscientos años después por Apelicón de Teos a cambio de «mucha plata». Cuando Sila tomó Atenas, Apelicón, que era rico, intentó convencer a los soldados que estaban saqueando la ciudad de que el tesoro que había en su casa eran aquellos libros. Ellos lo asesinaron y siguieron buscando el oro. Por suerte Sila no era tan necio y llevó los libros a Roma. Allí Tiranión el gramático hizo copias de los manuscritos, lo que terminó animando a Andrónico de Rodas, el decimoprimer escolarca del Liceo, a fijar el canon que conocemos hoy. Esto ocurrió a finales del siglo primero antes de Cristo. Andrónico escribió un catálogo general que hoy se ha perdido.

Los libros de la Antigüedad han sufrido aventuras fascinantes. La recepción de Aristóteles en Occidente se debe a una cruzada que se desvió y acabó saqueando Constantinopla en vez de tomando Jerusalén (la confusión tiene a veces consecuencias insospechadas). A propósito del segundo libro de la Poética, Umberto Eco escribió una novela policiaca y medieval. De los más de cien textos que se cree que escribió Sófocles, solo nos quedan siete tragedias. Muchos libros que contenían herejías fueron purgados en las llamas, y sus fragmentos han pervivido citados en sus refutaciones.

En el prólogo de Ficciones Borges escribe: «Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. […] Más razonable, más inepto, más haragán, he referido la escritura de notas sobre libros imaginarios». Inventarse libros dentro de un texto no fue una ocurrencia de Borges, pero nadie lo ha hecho con tanta inteligencia como él.

El hallazgo de The Anglo-American Cyclopaedia se debió a la conjunción de un espejo y de la noche, y a esta triple conjunción el descubrimiento de Uqbar. Todo el que haya leído el Ficciones sabrá cómo este libro conduce a otros libros que finalmente explican un mundo ficticio («Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud: buscan el asombro») que termina amenazando al mundo real («Entonces desaparecerán del planeta el inglés, el francés y el mero español. El mundo será Tlön»). En El idioma analítico de John Wilkins se menciona «cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos», a la que el doctor Franz Kuhn atribuye un curioso criterio taxonómico. «Los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas».

En Los teólogos se relata una polémica entre dos escolásticos rivales, Juan de Panonia y Aureliano, coadjutor de Aquilea. El rencor que Aureliano le guarda a Juan, y que terminará con este segundo (el más brillante) en la hoguera, lo suscita un tratado contra un heresiarca: «Hace dos años, este había usurpado con su verboso De septima affectiones Dei sive de aeternitate un asunto de la especialidad de Aureliano; ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar, tal vez con argumentos de Procusto, con triacas más temibles que la Serpiente, a los anulares… Esa noche, Aureliano pasó las hojas del antiguo diálogo de Plutarco sobre la cesación de los oráculos; en el párrafo veintinueve, leyó una burla contra los estoicos que defienden un infinito ciclo de mundos, con infinitos soles, lunas, Apolos, Dianas y Poseidones. El hallazgo le pareció un pronóstico favorable; resolvió adelantarse a Juan de Panonia y refutar a los heréticos de la Rueda».

Es ingrato citar a Borges, porque el resto de la prosa se resiente en la comparación. He leído recientemente que el jurado del Nobel pretendió descalificar al escritor diciendo que era «demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura». Si alguien va a inventarse un libro (va en definitiva a hacer ficción) debe hacerlo de un modo absolutamente verosímil, tan preciso en sus detalles que nadie sospeche. Una invención perezosa, de trazo grueso, es un delito mayor. Es muy grave dedicarse con molicie a hacer algo inútil, como es la literatura.

Lectores literales han buscado el Necronomicón en Buenos Aires, en París y en la biblioteca de Harvard. Lovecraft imputa su redacción a Abdul Alhazred, árabe loco que conversaba con entidades mágicas, y que fue asesinado por un monstruo invisible, que lo devoró frente a una muchedumbre de testigos. El libro, sin embargo, sobrevivió, y fue traducido al griego por Theodorus Philetas (y prohibido por un patriarca ortodoxo). Existió, o quizás aún existe, una traducción al latín.

***

Un erudito ocioso debería, en algún momento, redactar el catálogo de esta biblioteca invisible. Hacerlo como se debe: con índices prolijos, descripciones detalladas, autores y fechas. Quizás los libros perdidos no dijesen nada interesante, quizás los ficticios solo tengan dos párrafos brillantes, que son los que conocemos. Esto es irrelevante: repasando este inventario seguro que sentiríamos una congoja sincera, asombrados ante los miles de volúmenes de una biblioteca de aire. Sería un escándalo para los bibliófilos.