Hay una milonga que escribió Borges a partir de un nombre que alguien dejó caer por ahí: un tal Jacinto Chiclana. El poema evoca a un malevo, un pendenciero de Buenos Aires, de esos que a principios de siglo andaban buscando pelea con el cuchillo en la cintura. Borges quiere que el solo nombre hable del hombre, como si fuera un mensaje en clave que se descifra aludirlo. No sabemos nada de él, pero podemos figurarlo con esas dos palabras: Jacinto Chiclana.

Solo Dios puede saber

La laya fiel de aquel hombre

Señores, yo estoy cantando

Lo que se cifra en el nombre

El de Jacinto Chiclana me hizo acordar a otro nombre: Jemmy Button. La cuestión es que con él todo es diferente porque este no es tanto un nombre sino una reputación. Los libros y la prensa dicen que Jemmy Button existió pero a mí se me hace que eso es puro cuento. Hay pasajes de la historia que parecen novelas, complementos posibles de los hechos o hasta sus metáforas, y este podría ser uno de esos. El cauce narrativo puede ayudar a descifrar lo que se cifra en ese nombre: Jemmy Button.

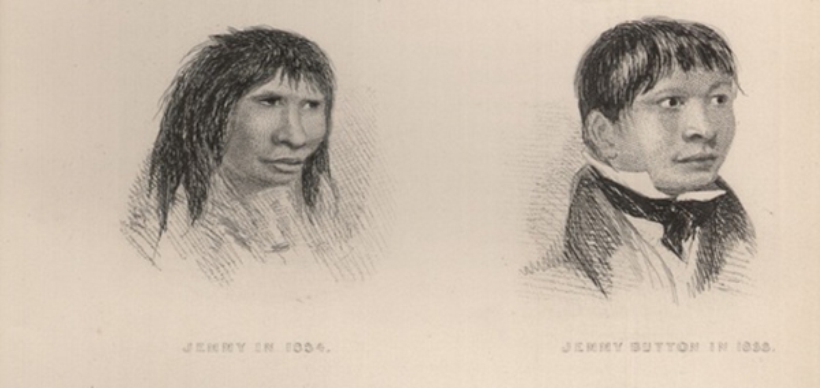

La Tierra del Fuego es la isla grande del archipiélago en el que América se va desarmando hacia el sur en fragmentos cada vez más pequeños, son como migas de tierra en el mar. El último punto es el cabo de Hornos, más abajo no hay nada, solo las aguas de los dos océanos que se juntan. Acá vive el hombre de esta historia. Nació y se crio en un laberinto de islas y canales en medio de la bruma helada con un sol que, cuando aparece, es siempre lejano y frío. Los hechos de los que hablamos no tienen ni doscientos años aunque hay cierta brutalidad que nos hace verlos como más lejanos. Las historias hablan de Jemmy Button, un indígena de la tribu yámana que fue transportado desde el cabo a Londres, entrenado en la civilización inglesa y después devuelto a su tierra. Al hombre detrás de ese nombre que no es el suyo no podemos conocerlo, antes de eso era un joven que llevaba el fuego en su canoa.

En este lugar el fuego es importante: cuando los barcos de Magallanes querían la vuelta al mundo y cruzaron el estrecho, vieron líneas de humo elevándose desde la costa: eran fogatas con las que los nativos se alertaban de la presencia de unos objetos y seres extraños en su mundo. Tierra de los Humos la llamaron, pero a la vuelta el rey prefirió Tierra del Fuego. Los hombres que venían del este creían estar atravesando territorio virgen pero hace años, miles, que los yámanas viven acá; también los onas, los kawésqar, los haush, los mánekenks. La vida es simple en el archipiélago: desplazarse de un lugar a otro para conseguir focas, mariscos, peces, algo para comer. Sobrevivir, y cuidar el fuego.

¿Por qué el fuego? Por lo mismo que lo ha usado el resto de la humanidad: para dominar la oscuridad, los miedos y el aire helado; por eso el fuego se mueve siempre con ellos. Cuando los hombres pálidos y barbudos siguieron viniendo, el fuego también pretendía alejarlos: en la noche, las canoas se acercan sigilosas a los barcos y dan vueltas alrededor, desde cubierta ven unos aros de fuego brotando en la oscuridad, parece el infierno y quizás lo es. No solo están bordeando los confines del globo, también se acercan a sus secretos, porque esas islas con árboles doblados por el viento y agarrados a la tierra con poco, con la fuerza de unas raíces que quedan a la vista, ocultan unos seres ancestrales de los que no pueden saber nada.

El océano es un exceso: azar, monotonía y agua. Para ser capitán de barco y lanzarse más allá de la costa en esos cascarones frágiles de madera hay que ser excesivo, también un poco loco, como los personajes de Moby Dick. Fitz Roy era un hombre del océano, aunque nada en él indicara desmesura: aristocrático, marino experto, con formación científica, cristiano devoto. Sus hombres le temen pero también le confían sus vidas. Se comporta en el barco como si estuviera en un salón londinense: a su alrededor se genera distancia y vacío. El capitán Fitz Roy sale de Inglaterra en 1829 al mando de su primera expedición al sur con el objetivo de recorrer y explorar las costas de la Patagonia. El barco se llama Beagle.

A todos los marinos les gusta contar historias porque eso es lo único que ayuda a pasar los días y las noches a bordo: los cuentos y el alcohol. Y los relatos de barcos, tormentas y naufragios son los mejores para exorcizar los miedos. Los hombres de Fitz Roy conocen de los cientos de vidas y barcos tragados por los mares del sur: deberán enfrentar vientos, las olas como paredes, riscos y unos canales improbables para maniobrar. También los caníbales: todos conocen la historia de esos indios que hace doscientos años almorzaron un grupo de holandeses. Sin embargo la llegada fue dócil y ya están en el cabo de Hornos: peñascos, islotes y una gran roca que sale del agua. También, y a lo lejos, los posibles caníbales: con pequeñas pieles que cubren lo que pueden, el cuerpo engrasado y las melenas hirsutas. Van a aprender después que las rayas y puntos blancos pintados en la cara y en el torso no son una señal amistosa. Tal vez no sean humanos.

A lo largo de los meses el barco fue y vino sin interrupciones de los nativos, bajó y subió bordeando las costas del continente y volvió al archipiélago; los tripulantes ya estaban familiarizados con las canoas encendidas que los rodeaban por las noches. No hay nada que temer. Durante el día alistan los botes, bajan, miden y vuelven al barco pero entretanto se dan cuenta de que van perdiendo cosas: cajas, utensilios, los instrumentos de medición desaparecen en la playa y en los bosques sin dejar rastros. Saben que los nativos están ahí agazapados pero no pueden verlos. Cuando lo que se escurre es el bote ballenero el capitán se pone furioso, quiere recuperarlo antes de que llegue el invierno y estos salvajes van a conocer quién es él. Así empezó la historia de Jemmy Button.

Lo que se cuenta es esto: una canoa con hombres oscuros se está acercando, el más joven viene parado en el medio: el cuerpo al aire, la cara y el torso pintados, las crenchas largas. Cuando el capitán lo toma del brazo y lo carga a su nave, es probable que sus compañeros en la canoa se desesperen y empiecen a gritar en una lengua que a los ingleses les parece endiablada. Tal vez el capitán interpreta que los aullidos son reclamos comerciales y entonces convierte eso en una transacción: saca un botón de su abrigo y se lo arroja al que podría ser el padre del chico, que no tiene más que unos catorce años. En ese momento también decide su nombre: Button, será Jemmy Button porque le ha costado un botón.

En el barco el chico se encuentra con otros indígenas, dos jóvenes y una niña a los que no conoce: hablan otra lengua y pronto descubrirá que tendrán que convivir porque el capitán Fitz Roy los considera un grupo y ha resuelto llevarlos a Inglaterra: los va a civilizar. Y así empieza el gran viaje de Jemmy Button del cabo de Hornos a Inglaterra. Treinta años después lo vamos a encontrar en un banquillo de acusados en una oficina en las islas Malvinas. ¿La acusación?, comandar a su tribu en la masacre de una misión evangelizadora: el Imperio británico contra Jemmy Button.

De los cuatro nativos que Fitz Roy decidió llevar a Inglaterra, uno de ellos murió a bordo; a medida que avanzaban hacia el norte el calor los iba sofocando, estaban atontados. Fueron aprendiendo a obedecer porque de esa manera la comida llegaba y pronto se dieron cuenta de que conseguir alimento en el barco es tanto más fácil que lo que había sido procurárselo cada día desde que habían nacido. En Inglaterra será mucho más, en todos lados hay comida guardada. El otro muchacho, al que llaman York, era callado y asustadizo y pasaba todo el tiempo protegiendo a la niña, a la que nombraron Fuegia; en cambio Jemmy Button se convirtió muy pronto en la atracción del barco y en Inglaterra va a ser una celebridad. Dicen que era simpático y extrovertido, que se entusiasmaba con todo y le gustaba la Biblia, que quería aprender y que se adaptó muy rápido. Parece que recorría la cubierta diciendo «pueden llamarme Jemmy Button». Podemos imaginar a alguien haciendo mímica y copiando unos sonidos sin conocer el significado y también inferir por sus relatos que los ingleses creyeron, durante todo el tiempo que duró el episodio de Jemmy Button, que el muchacho se estaba nombrando a sí mismo. ¿Creían acaso que en la pantomima se cifraba algo del yámana en ese nombre?

Le cortaron el pelo, le pusieron botas y pantalones, levita, sombrero, guantes, y pasó a encarnar el imaginario del buen salvaje: todos se sorprenden de lo rápido que aprende. En Londres estuvo de moda ir a ver a los salvajes civilizados, Jemmy y los otros dos hacen sus gracias frente a los nobles durante meses hasta que la novedad se diluyó y apareció la pregunta que nadie le había hecho al capitán: para qué los trajo y qué piensa hacer con ellos. Como no tiene respuestas, decide llevarlos de vuelta.

Fitz Roy va a volver al sur con el Beagle pero hay algo que tiene que resolver antes, porque el capitán tiene más miedo de sí mismo que del mar o los salvajes. Le preocupan sus constantes cambios de ánimo y el antecedente de un tío loco que pasó de ser un político prominente a cortarse la garganta con una navaja, sabe de la depresión y la soledad que lo acorralan en los momentos sin acción en el barco. Por eso, para este segundo viaje, se procura un compañero civil: un científico joven que quiere revolver piedras, líquenes y guijarros en la costa, pero que a él le hará compañía a bordo. El doctorcito está recién salido de la universidad, se llama Charles Darwin y se embarca con un cargamento de lupas, compases, pinzas y frascos con formol. Lo que no sabe es que padece el mal del mar y la compañía que el capitán imaginaba se convirtió en una molestia a bordo. En la bodega también despachan los regalos que los ingleses llevaron para los fueguinos: vestidos, botas, juegos de té, manteles y todo lo que Fuegia necesitará para armar su hogar con York. Porque en Londres ya planearon su futuro: cuando lleguen al cabo construirán una casa en la que vivirán los tres, pondrán muebles y vajilla, van a plantar las semillas que se llevan de Inglaterra y ver crecer sus frutos y sus hijos mientras leen la Biblia al atardecer y la comparten con su tribu. Más bucólico no se consigue.

Y acá está llegando el Beagle en medio de la peor tempestad que tuvo que enfrentar Fitz Roy en toda su carrera: las olas encaran la quilla con furia y suben a cubierta, el viento del sur les corta la cara, hace mucho que vieron al último albatros dejándose llevar por las corrientes de aire, no hay cielo y mar: ahora todo es una sola noche sin arriba ni abajo. Desde el puente de mando, el capitán intenta controlar la nave que se acuesta y nadie sabe si se podrá volver a levantar. El doctorcito vomita y Jemmy Button está en silencio, ¿acaso esto será obra de su dios invariable, ese que concede los alimentos y con el que se estaba por iniciar cuando los blancos se lo llevaron? ¿Estará furioso con él? Su rostro es insondable.

Cuando el cielo y el mar se calman la nave se acerca al cabo y entonces, tres años después, el chico convertido en hombre vuelve a pisar las piedras de la playa: las botas lustrosas, la ropa cerrada hasta el cuello, la mirada hacia abajo. Las cajas con regalos esperan atrás. Los miembros de su tribu lo miran en silencio, entre ellos está su madre que lo había buscado por días y noches en los canales, pero nadie dice nada y el capitán no puede con semejante decepción: en esas caras no hay alegría ni admiración ante el prodigio del cambio, no hay vítores a la civilización. Entonces los yámanas dan media vuelta y se van en sus canoas mientras la tripulación empieza a armar el campamento y a desembalar las cajas. Es probable que Jemmy Button se sienta solo y avergonzado, pero no podemos saber nada de él, nunca alcanzaremos a descifrar algo a partir de ese nombre que no es el suyo.

Lo que pasó después puede ser resumido de esta manera: los ingleses construyeron una casa, una huerta y un cerco con piedras para delimitar un terreno y mantener alejados a unos vecinos improbables. Semillas, rastrillos, tazas y teteras son un puñado de objetos domésticos incrustados en la inmensidad de la naturaleza: la idea que había nacido en un salón a miles de kilómetros devino absurda en la contundencia del entorno. El barco siguió su ruta por el Pacífico y ahí quedó Button en su casa de madera, tan sensible a las llamas, con su patio y su cerco impotente. Cuando un año después vuelve, el capitán no puede entender qué es lo que pasó: de la casa no queda nada, por el huerto había pasado la noche austral del invierno y solo se ven las piedras demarcando la propiedad privada de Button, pero él no estaba. Es que apenas el barco se fue el hombre empezó a recuperar su lugar. Ellos no lo saben, pero nada de lo planeado en Londres tiene sentido acá: los barcos tan grandes no sirven para pescar, las casas de madera no soportan el fuego, las botas resbalan en las piedras y las ropas molestan más que lo que protegen del frío —para eso es mucho mejor la grasa de foca—. Los yámanas controlan el mundo natural con una tenacidad que no viene de la voluntad sino de otro lado, de algo más arcaico: siglos de supervivencia en un clima y un terreno que a otros se les muestran hostiles. Esta casa no es para él.

Pero el capitán y su tripulación no pueden saber nada de eso, entre los riscos vacíos buscan su rastro, no hay fogatas ni restos humeantes, ¿es que se han ido todos? De pronto una canoa se acerca, es Jemmy Button, aunque no hay nada de Inglaterra en él: ni en el pelo crecido, ni en el gesto indiferente, ni en las costillas marcadas. Un año en el lugar le habían dejado rastros de la lucha por la comida: es un hombre yámana sin nombre, con hijo, mujer y canoa, bien plantado, seguro. Pasaron cuatro años del día en que se lo llevaron por unos botones y ya es un hombre. Se mantiene distante y dice que no, que muchas gracias pero que prefiere no ir a Inglaterra con ellos. Al capitán no le gustó. Dicen que se encerró en su gabinete y estalló en una furia victoriana.

Durante más de treinta años Jemmy Button siguió siendo un nombre para los hombres blancos que vienen del este, pero acá en el cabo eso no designa a nadie. Durante más de treinta años el nombre siguió yendo y viniendo por el mar, siempre había barcos que querían dar la vuelta por el cabo de Hornos y le temían por igual a las olas y a los nativos, todos salvajes. Por eso cada europeo que llegaba hasta allá invocaba ese nombre como un conjuro civilizatorio en el fin del mundo, un pasaporte que le garantizaría inmunidad frente a los peligros. No es improbable que el hombre yámana haya usado ese miedo a su favor: cada vez que alguien grita Jemmy Button desde un barco él responde porque, si es capaz de convencerlos de que hay caníbales, quizás los blancos se olviden de este lugar y los dejen en paz. Nunca podremos saber qué se cifraba en ese nombre para él, si una nostalgia, si una necesidad, si un rencor o acaso un destino que prefirió evitar.

La última vez que se convocó el nombre Jemmy Button fue cuando tenía casi cincuenta años y lo llevaron a las islas Malvinas para declarar en un juicio por la masacre en un barco misionero porque, a diferencia de lo que pasa en el archipiélago, en estas islas el imperio impera con sus dos brazos: la administración y la ley. Hablar sobre el proyecto misionero inglés de esos años nos llevaría a otra historia que incluye a un reverendo anglicano que fracasó en Chile con los mapuches, en Bolivia con los quechuas y los aimaras, que intentó vender biblias en inglés en Buenos Aires y acabó naufragado y muerto de hambre en el extremo del mundo, y después un nuevo barco y otro reverendo y una tripulación que terminó ajusticiada en una playa negra en la tierra de los humos y los fuegos. Por ahora solo vamos a decir que los ingleses encontraron su barco saqueado cerca del cabo y a un sobreviviente que culpa a Button.

Cuando el juicio empieza saltan acusaciones, enfrentamientos internos, una demanda por despido y denuncias por maltrato a los nativos mientras Jemmy Button escucha en silencio. Cuando habló, en un inglés casi olvidado, dijo que su tribu no era responsable de la masacre, que enterraron a los muertos y que le gustaría mucho que las misiones no vuelvan a llevarse a sus hijos. Al otro día un barco inglés salía rumbo al cabo para llevar al hombre del que seguían desconociendo el nombre y lo dejaban en su tierra. Las playas acá son negras, están cubiertas de algas, líquenes y mejillones. Un cormorán se descuelga desde el cielo en vertical, toma un mejillón y se eleva, desde lo alto lo tira para romperlo y, como no lo consigue, repite la acción una y otra vez por horas, cada día, todos los días. Entretanto se enfrenta al viento y compite con otros cormoranes y también con gaviotas y con humanos que buscan lo mismo: comida. Con la insistencia y con el tiempo, que es eterno, las conchillas se irán resquebrajando y ahí estará el bocado, no para ese ejemplar único de cormorán sino para la especie.

Cuando evoqué a Jemmy Button traje con él a quien así lo nombró, un capitán de barco que tiene lo que hace falta para lanzarse al mar de esa manera: una locura que lo lleva a los extremos. El muchacho al que quiso injertar en Londres vivía en uno de los extremos del mundo sin saberlo, lejos de los excesos del océano porque la vida en el cabo es simple. También tenía un nombre, pero eso Fitz Roy no lo podía entender, tampoco la prensa que criticó al capitán por traerlo, darle educación y después abandonarlo en el sur salvaje sin las ventajas de la civilización.

Treinta y cinco años después de aquella escena de los botones está el capitán Fitz Roy frente al espejo de su casa de Londres, toma su navaja y, en lugar de afeitarse, lo vemos cortarse la garganta. Un cuento querría que ese gesto contenga un arrepentimiento en honor a Jemmy Button que había muerto unos meses antes en el cabo; pero no, el capitán acarrea sus propios fantasmas desde hace tiempo y no es probable que Jemmy Button sea uno de ellos.

Quien murió en esa tierra surcada por canoas que llevan el fuego, lo hizo bajo otro nombre que cifraba algo que nunca llegaremos a conocer.

Conzozco esos parajes. El tono del artículo, por llamarlo de algún modo, refleja vívidamente aquellos espacios abiertos, ventosos, con un clima impredecible. Desolación es el adjetivo que los ilustra, inutilidad del esfuerzo humano ante la inmensidad de una naturaleza inabarcable, a la cual sólo queda entregarse, como los yámanas o kaweskar, o enloquecer en el fútil empeño de transformarla, como Fitz Roy o Julius Popper, tal cual lo describes de modo magnífico.

Agregaría la historia de Pedro Sarmiento Gamboa, quien lideró la primera colonia de 1584, la cual pereció de hambre en el puerto que lleva justamente ese nombre.

Interesantisimo, y una excelente revista cultural de la red.

Pingback: La tierra del fuego, de Sylvia Iparraguirre - El Mono Gramático - Revista Iberoamericana