I. Hokkaidō y Honshu

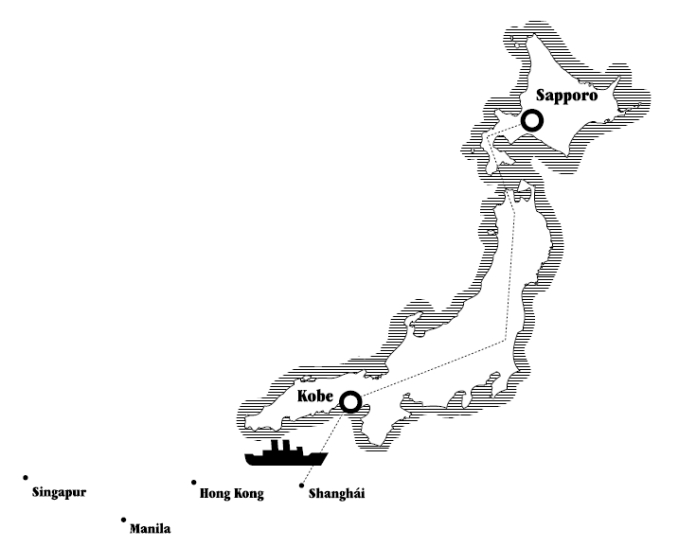

En La vuelta al mundo en ochenta días (1872), Julio Verne sitúa a sus protagonistas, viajeros contra reloj a lo largo del globo terráqueo, en el puerto de Bríndisi para hacerlos zarpar rumbo al canal de Suez y, a través de allí, ir a atracar en Bombay, la primera costa asiática, al cabo de trece días. En la tercera hoja de un viejo diario recuperado, Dacia Maraini observó un mapa. Lo había dibujado su madre, Topazia Alliata, y en él aparecía marcado un itinerario: el que realizó la propia Dacia —una niñita rubia de ojos azules que entonces aún no había cumplido los dos años— junto con sus padres destino a Japón. El recorrido parte del mismo puerto, en la llanura salentina a orillas del Adriático, y efectúa su primera parada a las puertas del canal que comunica con el mar Rojo. Como una serpiente acuática azul que bordea las costas de dos continentes, el trazado repta por las aguas de distintos mares tocando en algunos puntos tierra firme: Adén, Bombay, Colombo, Singapur, Manila, Hong Kong, Shanghái y Kobe. «El agua se aprende por la sed; la tierra, por los océanos atravesados», dicen unos versos de Emily Dickinson.

Luego se dirigirán a Sapporo, en la isla de Hokkaidō, donde moran los ainu, el objeto de estudio del venerado padre, Fosco Maraini —etnógrafo y orientalista—, y pretexto para alejarse, en 1938, de la Italia fascista, pero también de los padres de uno y otra. Oriente es un destino de deserción surgido de la terquedad de Fosco. El vaivén del barco es de las pocas cosas que, a la edad de un año y medio, una niña consigue retener y de ahí nace su predilección futura por las embarcaciones como lugar de placer narrativo, de la mano de Stevenson, Verne, Conrad o Melville. Descubre las líneas del mapa hecho por su madre, como las huellas del destino en la palma de una mano, en los diarios de esta última, escritos entre 1938 y 1941. Con esas sucintas anotaciones Dacia Maraini establece un diálogo en La nave per Kobe. Diari giapponesi di mia madre [En barco hacia Kobe: diarios japoneses de mi madre] (2001).

«El primer sabor que conocí y del cual tengo memoria es el sabor del viaje. Un sabor a maletas recién abiertas: naftalina, lustre de zapatos y ese perfume que impregnaba la ropa de mi progenitora, en que hundía mi rostro con deleite», leemos en sus páginas. La memoria tiene algo de maleta, que se abre como un libro. En ella cabe un número finito de objetos, aunque transportan texturas aromáticas invisibles que despiertan el resto de los sentidos. La maleta es un contenedor de historias para el teatro ambulante de los recuerdos. El nomadismo, cuenta la autora, corre por las venas de los Maraini, bulle cuando un sexto sentido muy suyo detecta un estado de reposo. Ese sentimiento, no obstante, se mitiga con la seguridad del retorno, pues se parte para volver, se sueña para despertar, se ansía la noche para retomar los sueños, como un eco, otra vez, del poema 135 de Dickinson: «La paz se revela por las batallas; el amor, por el recuerdo de los que se fueron; los pájaros, por la nieve». Aquel que renuncia o se abstiene del objeto deseado conoce mejor su valor que el que lo posee. Viajar es hacer realidad el impulso natural de esta coleccionista de las vivencias más extravagantes y felices, como se autodefine Maraini.

Con En barco hacia Kobe Dacia Maraini recupera la historia de resistencia y coraje de su familia en el campo de concentración para antifascistas japonés, cuando la pareja se niega a adherirse a la República de Saló, Estado títere de la Alemania nazi: «Acuérdate de decir que no fui a un campo de concentración para seguir al hombre que amaba […] Yo, por mi parte, dije que el nazismo y el fascismo estaban en contra de mis ideas, que no me gustaba el racismo», le advierte su madre en el tramo final del libro. En cierto modo, Maraini transforma una experiencia íntima, la de la madre, circunscrita al mundo doméstico, en material de reflexión política. La actitud de su progenitora madre no deja de ser un eslabón más en la antiquísima historia de sacrificio femenino a favor de la maternidad, pues, por su parte, el padre nunca abandonó su carrera profesional, sus expediciones y su ambición intelectual. Aunque durante mucho tiempo devota de la figura paterna, Maraini escogerá finalmente el arte de contar de su madre, de quien escuchaba los cuentos a la hora de dormir, y no el estilo ensayístico y etnográfico del padre. El cuerpo femenino de la madre se convierte en la isla a partir de la cual pensar el mundo. Según decía Virginia Woolf: «Como mujer no tengo país… Como mujer, mi país es el mundo entero».

II. Sicilia

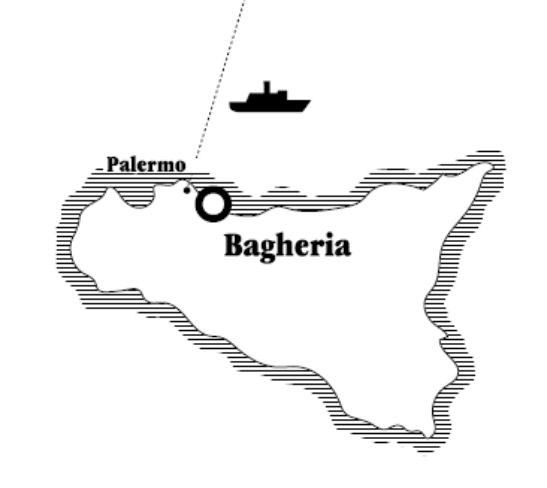

De isla a isla. La memoria es un archipiélago. La naturaleza insular de los recuerdos hace que cualquier mirada atrás sea siempre una travesía por las aguas del tiempo. Maraini recala por primera vez en Sicilia en 1947, cuando se firma el Tratado de París. Desde donde nace el sol, un transatlántico; luego, después de un tiempo en Florencia, un barco desde Nápoles. Una niña de once años llega a la isla mediterránea de las tres puntas, el lugar donde se hunden las raíces nobiliarias de su madre pintora. El clima y el paisaje, junto con las dominaciones extranjeras, dice Lampedusa, es lo que ha configurado el alma siciliana. Sometida durante la mitad del año a cuarenta grados de fiebre y la otra mitad a un «invierno ruso», esta tierra, asediada por monumentos fantasmagóricos del pasado, la acoge con recelosa curiosidad. La lengua de Maraini, la de los juegos y la de los sueños, es la japonesa, que ha articulado con la sintaxis del hambre sufrido en el campo de concentración. Allí, rememorada con la cadencia palermitana de la madre, Sicilia se colaba en la miseria oriental para distraer el vacío del estómago, pues la carencia de alimentos «hace galopar los sentidos y trotar la fantasía»: sardinas a beccafico, minne de Santa Ágata, berenjenas a quaglia… No obstante, cuando pise ya Bagheria, al este de Palermo, no solo encontrará los sabores fantaseados. Será también el descubrimiento de la playa, los libros, los helados, los limones, los dátiles. Los restos de casas destruidas durante la guerra y los arbustos de moras eran lo único que se parecía a lo que había dejado atrás.

Villa Valguarnera, la casa de sus ancestros, es un palacio de austeridad neoclásica, el más imponente de Sicilia, construido al pie de una suave colina, Montagnola, desde la cual se pueden admirar los golfos de Palermo y de Termini Imerese, así como el monte Catalfano. Cuando Stendhal visitó el palacio, lo cautivó ese mirador que arrancaba sonidos del alma como el arco de un violín. La villa es el corazón de esa narración autobiográfica de Dacia Maraini titulada Bagheria y publicada en 1993, fruto de su regreso a sus estancias a una edad ya madura. Como el cuerpo humano, los edificios también se arrugan y acusan el paso del tiempo. No se puede volver a ellos tal como los recordamos. Aunque no solo hace mella el cansancio de los materiales. La autora nos habla de la destrucción sistemática de los tesoros paisajísticos de su adolescencia por culpa de la corrupción, la desidia y la rapiña, especies invasoras de todo el Mediterráneo. Belleza robada, inútilmente maltrecha. Algo ha quedado de la antigua grandeza de Bagheria, pero en bocados, entre jirones de los viejos jardines comprimidos en las nuevas autopistas, envueltos de edificios de execrable gusto, ocultos por cortinas de casas apelotonadas. A veces nos alejamos del lugar de la infancia para no presenciar, apretando puños y dientes, el deterioro del paisaje amado.

«Hay un momento en su historia en que toda familia aparece feliz ante sus propios ojos», añade Maraini en este ensayo memorialístico con el que rompe el silencio interpuesto entre ella y la tierra de su familia materna, gente de esa alta alcurnia siciliana «ávida, hipócrita y rapaz». Ella se siente más próxima a la abuela paterna escritora —nacida en Hungría, de padre inglés y madre polaca— de alma peregrina, que abandonó a su marido y a sus hijas para perderse por Bagdad y, luego, conocer en Roma a su futura pareja, el escultor Antonio Maraini. ¿Cómo aceptar, además, la moral siciliana, que no prevé una voluntad femenina contra la lujuria masculina, venga de donde venga, sea de un desconocido, de un amigo de la familia o del propio padre? Bagheria es un destello de dicha después de la penuria y las bombas de la guerra, un paréntesis en la degradación de los afectos, cuando, en silencio, escucha a su padre, antes de que las abandone, charlar con los amigos bajo el cielo estrellado, con la fragancia de la menta adormecida: «¿Y si el universo respirase?».

III. Mallorca

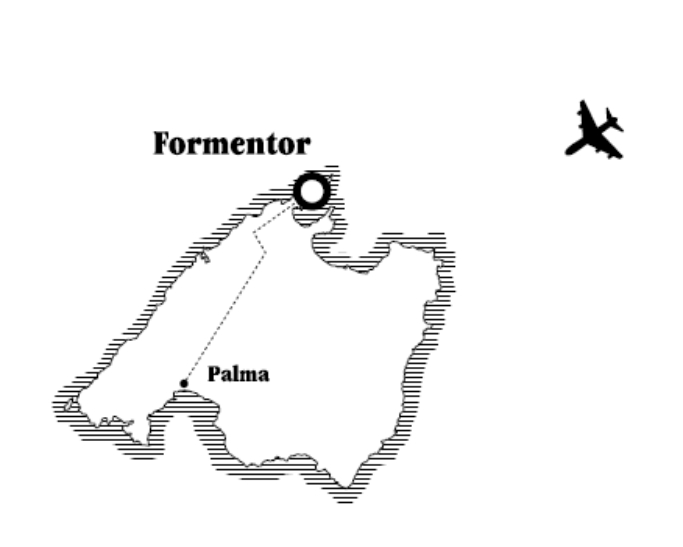

Una islómana como Dacia Maraini, imbuida de ese espíritu isleño que parece rozar solo a unos cuantos con su misterio, obtuvo el primer reconocimiento internacional a su carrera literaria —por entonces incipiente, inaugurada con Las vacaciones (1961)— con un premio vinculado a otro lugar insular, alejado de las metrópolis: Mallorca. La tarde del 11 de mayo de 1962, en la librería Einaudi de Via Veneto, se celebró la presentación de los vencedores del Prix Formentor. Dacia Maraini, que acogió un tanto contrariada ciertos prejuicios que rodearon la noticia, lo ganó en la sección de inéditos con L’età del malessere (publicado en español en 2018 como Los años rotos por la editorial Altamarea). ¿Qué podía significar, para una joven escritora de veintiséis años, viajar a un rincón escondido del Mediterráneo, a recoger un galardón tan importante? En primer lugar, conocer esa Mallorca a la que la dictadura le había robado algo de su luz, no como la que describió Borges en un precioso poema narrativo, publicado en 1926: «Y yo —como tantos isleños y forasteros— no he poseído casi nunca el caudal de felicidad que uno debe llevar adentro para sentirse espectador digno (y no avergonzado) de tanta claridad de belleza».

Maraini recuerda que se encontró con una España «embalsamada», que contrastaba con el aliento aperturista del premio, cuyo objetivo era, entre otros, abrir el contexto literario español al mundo democrático. La naturaleza taciturna de la protagonista de Los años rotos, Enrica, cuyas motivaciones resultan esquivas a los lectores, es una chica del extrarradio romano que parece entregarse de forma apática y un tanto maquinal al deseo sexual. La autora conoció bien ese ambiente suburbial cuando se trasladó a vivir a Roma con su padre, después de la separación entre la pintora y el etnólogo. A principios de la década de 1950, Roma era una ciudad mucho más pequeña que la actual, en la que los intelectuales se veían y se encontraban en los restaurantes de Piazza del Popolo, para intercambiar impresiones y tejer una comunión creativa. A modo de piazza intelectual, el hotel Formentor nació de la iniciativa del poeta y diletante Adán Diehl, cautivado por el paisaje de ese retiro, como un refugio literario y artístico cuando adquirió a la familia del también poeta Miquel Costa i Llobera, en 1926, la península de Formentor, a la que solo se tenía acceso en barca. Tres años más tarde abrió sus puertas como lugar de hospedaje, desestimada la opción de crear un paraíso privado. Desde entonces, Formentor sigue fiel a su aspiración de ser un cenáculo fértil en el que la belleza del entorno desempeña un papel decisivo e inspirador. Es, a fin de cuentas, un mirador insular desde el cual tomar la medida del genio literario.