Si se quisiera describir gráficamente todo el asunto, cada episodio, con su propio clímax, requeriría una maqueta en tres dimensiones o, mejor aún, ninguna maqueta en absoluto: cada experiencia es irrepetible. La mayor semejanza entre hacer el amor y leer reside en que, dentro de ambos, los tiempos y los espacios se abren, diferentes de todo tiempo y todo espacio mesurables. (Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero).

En 1966, Jørn Utzon abandonó Australia y no regresó jamás. Nueve años antes, con treinta y ocho y siendo un arquitecto desconocido, había ganado el concurso de la Ópera de Sídney gracias a una idea que brillaba como un símbolo: un barco al viento. El problema es que ese barco era imposible. Tras un calvario de modificaciones, cálculos y recálculos estructurales, reproches y enfrentamientos cada vez más ásperos con las autoridades locales y con el gobierno australiano entrante, el arquitecto danés se marchó —o le marcharon— de la obra. Lo que había comenzado como una oportunidad se había transformado, tal y como lo definiría Félix Candela, en un escándalo. Utzon tenía cuarenta y cinco años y la que iba a ser su obra magna le había traicionado. La arquitectura le había traicionado. Se sentía viejo. Por eso prometió no volver a poner un pie en la isla oceánica. Y quizá por eso buscó refugio en Mallorca; otra isla, sí, pero mucho más pequeña y mucho más amable. Una isla comprensible.

A su regreso a Dinamarca, Utzon pasó una temporada en la paz del Mediterráneo. Volvería en 1967 y nuevamente un año después, pero no era la primera vez que Utzon visitaba Mallorca. En 1957, el mismo 1957 en el que había ganado el concurso de Sídney, propuso un primer proyecto en la isla: una colonia infantil compuesta por varios módulos unificados por una cubierta de perfil curvo. La propuesta no se ubicaba en un emplazamiento definido y tenía más de experimentación que de realidad posible. Pero era muy sugerente, y esa cubierta tan expresiva iba a servir como inspiración para Villa Herneryd, la casa que construiría en 1961 en Laröd, en la costa oeste de Suecia.

En 1968, una década después de ganar Sídney y una década después de descubrir la isla balear, paseaba por las costas del sur, explorando las vistas del mar, entre acantilados y pinares. Tratando de encontrar un emplazamiento definido para construir una casa para él y para su familia. Una casa para su mujer que se llamaría como su mujer: Can Lis. La casa de Lis.

En ese mismo 1968, en ese preciso momento, otro arquitecto también exploraba un terreno en un pinar junto a un acantilado de Mallorca.

Estas cosas suceden. Estas cosas suceden a todas horas

El artefacto más poderoso que ha creado la especie humana es la narrativa. La narrativa es un dios. Es Dios. La narrativa, a través de sus arcángeles, los relatos y las historias, nos permite comprender el mundo. Nos explica las razones y los porqués de lo que sucede y, en especial, lo que nos sucede. Sin esas razones —sin esas historias— nos veríamos abocados a admitir que la realidad es una sopa oblonga e impredecible donde nada tiene sentido y todo es una casualidad.

Pero las casualidades no existen. No puede ser una casualidad que, exactamente en el mismo momento en el que Jørn Utzon se asomaba a un borde del Mediterráneo en Portopetro, Francisco Javier Sáenz de Oiza medía y dibujaba árboles asomado a otro promontorio ochenta kilómetros al norte, al otro extremo de la isla, en Formentor.

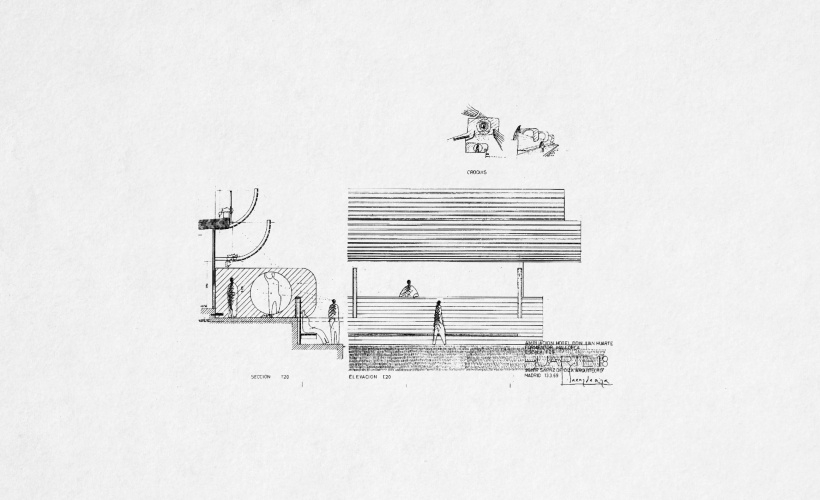

El encargo consistía en un pabellón de invitados para la casa que Juan Huarte, industrial, empresario, constructor y, sobre todo, mecenas de la modernidad española, tenía en Formentor. El chalet original, obra de Javier Carvajal y José María García de Paredes, era un construcción sencilla, formada por dos módulos paralelos a la línea de la costa y separados entre sí. Desde el principio, el planteamiento de Oiza fue unificar esa serie de pequeños edificios, los preexistentes y el nuevo, bajo una intervención común y unificadora. El problema es que el terreno donde iba a levantarse el pabellón estaba salpicado, casi plagado, de pinos y algarrobos, algunos centenarios.

Como manera de desanudar el problema, Oiza se trasladó a Mallorca y comenzó a dibujar todo el territorio: el borde del mar, las pendientes, los promontorios y los árboles. Cada árbol. Cada pino y cada algarrobo. Cada copa y cada tronco, a veces separados, a veces entrelazados formando un cariñoso dosel vegetal mutuo. El arquitecto se enamoró del terreno y decidió no alterarlo: la unificación sería mediante una cubierta común que absorbería los pinos preexistentes, dejándolos pasar y acogiéndolos en el interior de la nueva casa. La cubierta, por cierto, se remataría con un perfil curvo, esta vez de tubos de acero, pero bastante similar a la de Villa Herneryd. Es difícil saber si Oiza se fijó expresamente en la obra de Utzon, pues Oiza, como todos los buenos autores, siempre estuvo al tanto de lo que se hacía o se investigaba en el ambiente de la arquitectura; o si todo formaba parte de la noosfera, ese ámbito creativo unitario que flota por en fragmentos coetáneos de tiempo y del que todos los creadores de ese determinado tiempo se nutren.

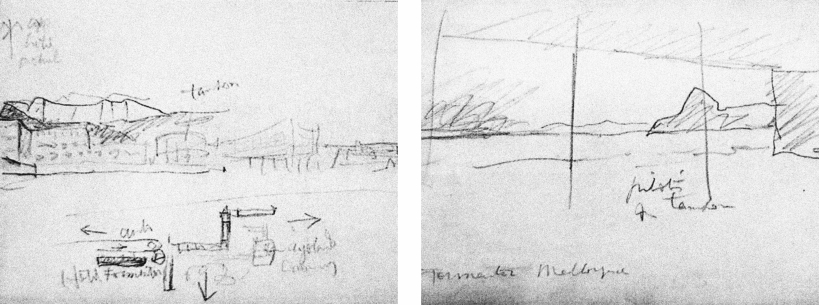

Claro que también puede ser que ambos, tanto Oiza como Utzon, se fijasen en la cubierta curva y elevada de la Asamblea de Chandigarh en la India, que Le Corbusier construyó desde 1951 hasta su muerte en 1965. O incluso de los dibujos que el arquitecto suizo realizó en Mallorca cuando propuso su proyecto de ampliación del hotel Formentor en 1932.

Como dice el arquitecto y catedrático de proyectos Xavier Monteys, Le Corbusier «se inventó» ese proyecto durante su estancia en el hotel en la pascua del 32. No había un encargo real; solo un interés por el arquitecto en construir en Formentor. De la propuesta apenas se conocen unos dibujos heterogéneos del lugar, de las rocas de la playa o del hotel existente, y una serie de anotaciones y observaciones sobre los huéspedes del hotel; sobre su comportamiento durante el desayuno, sobre los movimientos y sobre sus relaciones con el espacio del hotel y entre ellos. También hay unos esbozos breves de la posible ampliación: un edificio circular elevado sobre pilotis. Todavía estamos en preguerra y aún no hay rastro de la expresividad curva que Le Corbusier exploraría a partir de los años cincuenta en la iglesia de Ronchamp o en el plan de Chandigarh. El arquitecto aún funciona en parámetros racionalistas; tan solo han pasado tres años desde que terminase Villa Savoye.

Sin embargo, aunque no hay referencias a posibles cubiertas curvas, sí hay un interés muy preciso por algo que retomarían tanto Oiza en la casa Huarte como Utzon en Can Lis: los pinos y el mar. En todos los croquis de Le Corbusier siempre hay una intención de agregar, de incorporar el territorio y el paisaje de la bahía Formentor en el nuevo edificio. Quizá por eso, en muchos de los esbozos se aprecia una relevancia significativa en el dibujo de los pinos. Como harían Oiza y Utzon tres décadas más tarde.

Ersilia

Según Italo Calvino, los habitantes de Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, «tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad o representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se van: se desmontan las casas; quedan solo los hilos y los soportes de los hilos».

El crítico literario británico James Wood —no se debe confundir con el escuálido actor ultraderechista James Woods— acuñó en el año 2000 el término «realismo histérico» para referirse al subgénero posmoderno que practican o practicaban escritores como Thomas Pynchon, David Foster Wallace o Zadie Smith. Como todas las buenas definiciones, la intención inicial era despectiva: para Wood, este tipo de novelas perseguían la vitalidad continua, el movimiento perpetuo a costa de una superficialidad de los personajes, que eran poco más que unos nodos relacionales apenas esbozados. Porque lo importante eran precisamente todas las relaciones que se entrelazaban entre ellos. Relaciones tan intrincadas y tan inverosímiles que empujaban la realidad hasta el límite de la histeria. El crítico literario se limitaba a artefactos literarios, olvidando quizá uno de los ejemplos más brillantes de eso que él quería descalificar: el filme Magnolia, dirigido por Paul Thomas Anderson y estrenado en 1999, justo un año antes de que Wood acuñase su término.

Magnolia es un tapiz de ocho historias yuxtapuestas sobre el mar de Los Ángeles. Historias que se entrecruzan hasta el clímax más inverosímil del cine reciente. Tan histérico que solo cabe creérselo: una lluvia de ranas que caen al compás de una canción cantada al unísono y desde ocho lugares distintos por los ocho protagonistas de las ocho historias. Ahora bien, en el prólogo de la película, el propio Paul Thomas Anderson deja claro, en voz del «humilde narrador», que esto no puede ser una de esas cosas que pasan; por favor, no puede ser solo una coincidencia, porque estas cosas suceden a todas horas.

Calvino publicó Las ciudades invisibles en 1972. En 1971, Jørn Utzon terminó Can Lis, la casa que había comenzado en 1969, justo el año en el que se finalizó en Formentor el pabellón para invitados que Francisco Javier Sáenz de Oiza le había construido a Juan Huarte, con quien había iniciado su colaboración más importante en Torres Blancas en 1966. El mismo 1966 en el que Utzon abandonó la Ópera de Sídney. Un año después de la inauguración oficial del Palacio de la Asamblea de Chandigarh, un año después de la muerte de Le Corbusier y cinco años después de que Utzon construyese, en 1961, Villa Herneryd en Suecia, con su cubierta curva tan parecida a la de la Asamblea y a la que tanto se parecería la de la casa Huarte de Oiza. Exactamente el mismo año 1961 en el que Italo Calvino le describió diecisiete tipos distintos de tigre a Jorge Luis Borges en las terceras «Converses Literàries» de Formentor.

Tal vez existe ese lugar fuera del tiempo y el espacio mesurables, donde residen el amor y la lectura que Calvino describió en Si una noche de invierno un viajero. En ese lugar, toda Mallorca y quizá todo el mundo y todas las historias habitan en la ciudad invisible de Ersilia, entretejidas por hilos, nodos y relaciones que se crean y permanecen para siempre, incluso después de que sus tejedores hayan muerto. Hilos que no se ven a simple vista, pero existen, ya lo creo que existen. Es imposible, incomprensible, que no existan.

Ah, por cierto: la mejor película de Paul Thomas Anderson no es Magnolia, es El hilo invisible, y no tiene nada que ver con todo lo que acaban de leer.

Mág(nif)ico!