Esta es la reconstrucción, a partir de las crónicas periodísticas, de la película de los acontecimientos que tuvieron lugar el miércoles 2 de diciembre de 1930.

Aquel día, a las once de la mañana, Joaquín Llizo, malagueño, cuarenta y cinco años, casado, sin hijos, pluriempleado (periodista y secretario particular del director de la Compañía Arrendataria de Tabacos) se sienta a escribir una nota dirigida a Félix Lorenzo, su director en El Sol:

Mi querido director:

Un motivo esencial de delicadeza hacia la profesión me obliga a dimitir mi puesto como redactor de ese periódico.

No es que vaya a realizar nada indigno. Pero sí lo sería el ponerme en contacto con varios periodistas sin decirles que no estoy entre ellos como compañero, porque ampararme en ellos, es decir, en la profesión, equivaldría a mi silencio.

Tengo la esperanza de volver junto a usted, junto a ustedes. Mas por lo pronto remito adjunto mi carnet y hasta mis tarjetas. Solo conservo una en la que tacho la línea que dice: «Redactor de El Sol».

Llizo firma, cierra el sobre y lo dispone todo para que el destinatario reciba su carta exactamente a las cinco y media de la tarde, la hora a la que tenía previsto consumar su plan. Él no lo sabe aún, pero sus escrúpulos no van a servir de nada, porque el servicio de la mensajería de Continental Express de la glorieta de Bilbao no hizo efectiva la entrega hasta las 18.15 horas, y eso que la calle Larra le quedaba, como quien dice, a tiro de piedra.

¿En qué ocupó el tiempo Joaquín Llizo entre las once de la mañana y las primeras horas de la tarde? No se sabe, así que el guion se ve obligado aquí a la elipsis.

La siguiente escena se produce en uno de los salones de la presidencia del Gobierno. Los reporteros aguardan la llegada de Dámaso Berenguer, que los atenderá, según su costumbre, antes de la celebración del Consejo de Ministros. La presencia de Llizo sorprende a los colegas, porque hace tiempo que ha dejado de hacer información política. Las crónicas posteriores intentarían reproducir la charla:

—Hombre, Joaquín, tú por aquí otra vez.

—No vengo como periodista —replicó—. No soy periodista ya; he dimitido de El Sol y podéis echarme de aquí si queréis.

—¡Como te vamos a echar, hombre! —respondieron los compañeros—. Pero ¿te ha pasado algo en el periódico?

—Es larga la explicación; de cualquier modo, pronto la tendréis.

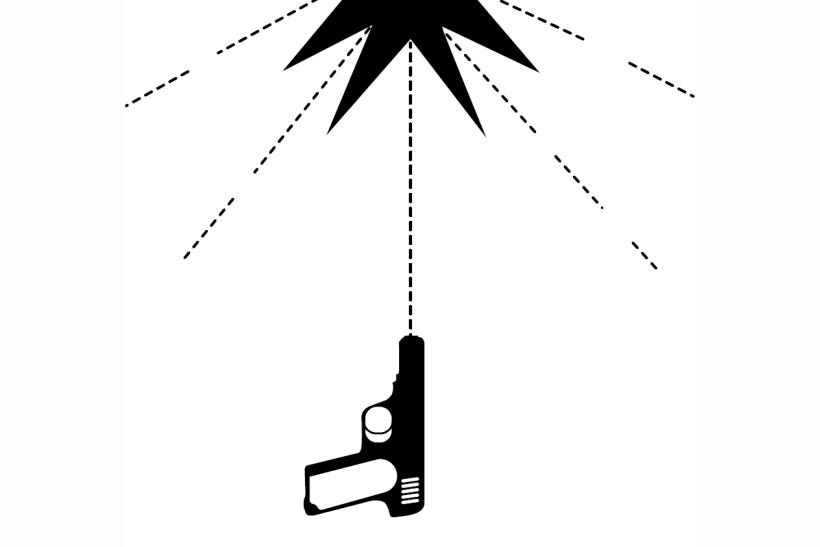

Los periodistas se quedan algo intrigados. Continúan de palique, más que nada por matar el tiempo. Al poco de la llegada del ministro de Gracia y Justicia, señor de Montes y Jovellar, entre las cinco y cuarto y las cinco y media —los testigos no se ponen de acuerdo—, un ordenanza anuncia al presidente del Gobierno. Entra el general Berenguer, que viene acompañado de su hermano Luis. Se quita los guantes y se dirige a los periodistas para saludarlos, estrechándoles la mano. Todo sucede rapidísimamente. Llizo se adelanta, saca del bolsillo de su gabán gris una pistola —una Browning de repetición automática del calibre 6.35— y, con manifiesta intención, apunta al techo y dispara. La bala queda incrustada en el ángulo más próximo al lugar donde cuelga el retrato de Eduardo Dato, víctima de un magnicidio lo suficientemente reciente como para dar escalofríos a sus sucesores en el cargo. «¡Lagarto, lagarto!», pensaría Berenguer si le diese tiempo, pero está ocupado en inmovilizar a Llizo. Se ha abalanzado sobre el pistolero, arrinconándole contra un radiador.

—¿Qué ha intentado usted?

—Esto —proclama Llizo— no es sino una protesta incruenta y enérgica contra el régimen social que representa vuecencia.

Y añade gritando, mientras un grupo de agentes lo placan:

—¡Ya está! ¡Ya está!

—¿Quién es este hombre? —pregunta el presidente.

—Es un compañero nuestro, redactor de El Sol —responden los periodistas.

—No soy redactor de El Sol —corrige el aludido—, porque antes de venir aquí he presentado la dimisión.

Llizo, que todavía tiene en su poder la pistola, la entrega en cuanto le es requerida. Al ser examinada, se comprueba que no tenía más balas. Aquello corrobora la impresión de los presentes de que, si hubiese querido atentar contra Berenguer, a esas horas el presidente habría sido hombre muerto. Pero está vivo y preocupado por la versión que los periodistas darán del suceso. Con toda la tranquila impasibilidad que es capaz de impostar, recomienda:

No deben darle ustedes proporciones alarmantes a lo sucedido. No es un atentado [frase que subrayó marcadamente]. Se trata, sin duda alguna, de la obra de un loco, de un desdichado, de un perturbado. Yo les suplico que no le den importancia, porque en realidad no la tiene. Yo incluso creí que se trataba de una pistola de juguete.

Antes de retirarse, el presidente posa para los fotógrafos y Llizo es detenido. Inmediatamente presta declaración ante el comisario jefe de la Brigada Social, señor Chamorro. Después de serenarse, niega pertenecer a ningún grupo político; sostiene que no ha querido dar a su protesta una forma cruenta, y que para liquidar al general no hubiese tenido más que alargar su mano a la altura del pecho del prohombre; pero que no era ese su propósito, primero, porque tal atentado repugnaría a sus sentimientos de humanidad y, segundo, porque había entrado en el salón de la Presidencia del Consejo en calidad de periodista y no quería manchar de ningún modo la profesión. Llizo insiste y ruega que no le quiten un papel, escrito antes de todo el barullo, que lleva en el bolsillo y que confirma que su única intención era dar la mayor publicidad posible a su categórica protesta contra «el capitalismo delincuente» y el actual régimen político. La declaración finaliza unos minutos antes de la siete de la tarde.

Al poder le interesa presentar como idos o tocados o lunáticos o perturbados o alienados o desquiciados o majaras o delirantes naíf a los descontrolados que se dedican a ir por ahí protestando contra el sistema y sus dueños, más todavía si los muy berrinchudos consiguen la manera de procurarse publicidad. En este caso, también le conviene a Félix Lorenzo, pero por otra razón. Cree que la única línea de defensa de la causa de su empleado, más tras su franca declaración y la evidencia incontestable de que no puede ser catalogado como un terrorista convencional, pasa por convencer a las autoridades de que ha perdido el juicio, que precisamente por eso lo habían relegado de sus antiguas responsabilidades como cronista político. Aunque era cierto que Llizo llevaba un tiempo ejerciendo como redactor de mesa, ocupaba ese puesto, en apariencia subalterno, por la sencilla razón de que sabía inglés y era de los pocos que podían traducir —y fusilar— los despachos. El doctor Gregorio Marañón pone su prestigio al servicio del detenido, se presta a corroborar el diagnóstico y declara que estaba buscando, desde hacía tiempo, la ocasión para recomendar a la familia del desdichado que lo internasen en un manicomio. No coló y Joaquín Llizo ingresa en la cárcel Modelo, de donde saldrá cuatro meses después, con la amnistía para presos políticos del 14 de abril de 1931. Solo tres días después, El Sol anuncia que el periodista vuelve a formar parte de la plantilla del diario y, se sobreentiende, al reino de los cuerdos.

Fundido a negro. Un año después. Joaquín Llizo se encuentra con un colega del Heraldo de Madrid, quien se interesa por cómo le van las cosas. Él le cuenta que está preparando un libro:

—La idea surgió en la cárcel, cuando estaba yo como detenido político por el Gobierno Berenguer. Se me ocurrió celebrar una interviú diaria de dos horas con un famoso ladrón. Me concedieron el permiso. Así catorce días.

—¿De modo que es una interviú de veintiocho horas?

—Exactamente. Y el libro no está terminado aún, porque, reintegrado al trabajo diario, ya saben ustedes cómo es de absorbente.

Sí, tan absorbente que nunca lo terminó. Una lástima. Iba a ser un «relato novelesco» construido a partir de aquellas entrevistas carcelarias. Ya tenía incluso el título, magnífico: Mario Neblar, ladrón de pulsera y tango. Se podría haber adelantado a la publicación de A sangre fría más de treinta años. ¡Un Capote anarcoide en la España de los años treinta! Al final iba a tener razón Berenguer: solo podía tratarse de un tipo que había perdido definitivamente la chaveta.