En 1998, Tracey Emin rompió con un chico con el que creía haber encontrado la paz. El desgarro de la ruptura la condujo a una depresión cuyas lágrimas se bebió con vodka metida en una cama de la que no se levantó hasta que se le secaron los ojos y sintió sed de agua. En la cama no siempre estuvo sola y no solo lloró, así es que, al cabo de unos días, el entorno lucía patético y, al contemplar la imagen del desastre a su vuelta de una excursión a la cocina, se sintió, según su propio relato, muchísimo peor.

Pero hete ahí que su cerebro de artista decidió darle la vuelta al argumento y convertir cama y entorno de desechos en My Bed, una obra de arte, una conceptualización del dolor, una visión de la tragedia perfectamente entendible por todos los neurasténicos que componían una generación desbaratada y sin rumbo, la suya.

Al año siguiente la presentó al prestigioso Turner Prize y, aunque no ganó el certamen, sí consiguió que se hablara de ella y que, tras unos tumbos, haya acabado en manos del coleccionista alemán Christian Duerckheim —previo pago de más de tres millones de euros—, quien la ha depositado en la Tate Modern de Londres por diez años para que la puedan disfrutar los que deseen hacerlo (buenas lenguas) o subir su cotización (las otras).

Tracey Emin forma parte del grupo conocido como Young British Artists (YBA), artistas que han hecho de la exhibición de sus neurosis su forma de expresión usando lo que tienen a mano o lo más peregrino que sus mentes (conceptuales) conciben para tratar temas universales como el amor, la muerte, el deseo o el dolor. A esta tropa también pertenece Damien Hirst, famoso por meter un tiburón en formol y venderlo por una pasta, entre otros.

Las obras de Emin, calificadas por parte de la crítica como boutades, se inscriben en la onda del urinario de Duchamp (ready-made) y de las que produjo la factoría Warhol: el primero utilizó para sus «creaciones» objetos que, fuera de un espacio de arte —galerías, museos—, no tendrían consideración de artísticos, copiando a veces ideas de otros sin ningún empacho, y el segundo hizo lo que hizo repetitivamente a mayor gloria de su propio ego egocéntrico. Una cama y su propio dolor son, en esta línea, las mimbres de la británica.

La crítica de arte Avelina Lésper llama a estas tendencias «simple estilo contemporáneo», y no «arte contemporáneo», porque las obras son tan autorreferenciales que no es posible entenderlas al margen de las vidas de sus creadores y porque no resisten el más mínimo análisis formal, además de que, en la mayoría de los casos, es difícil hablar de autoría plena porque se llevan a cabo en talleres a los que el artista encarga su realización.

No se puede definir, según su criterio, como un auténtico ciclo artístico, al modo histórico, sino como «una forma de hacer», una actividad lúdica o laboral que se inscribe en el mundo de la creación y en la que arte es lo que el artista designa como tal. Eso sí, son muy productivas económicamente para una cadena que empieza en los autores y acaba en los consumidores tras pasar por las manos de unos cuantos intermediarios, como los productos agrícolas.

La cuestión fundamental que subyace es si estas corrientes representan el nuevo modelo de expresión de las emociones. Sus seguidores las veneran por ello, por poner de manifiesto lo absurdo, la reiteración, el reinado de los mass media, la importancia del yo en un entorno de masas y la prevalencia del sentimiento sobre la razón, ahora que está tan de moda la inteligencia emocional. Las nuevas tendencias, encarnadas en los artistas que dejan constancia de nuestros tiempos, no siempre buscan la belleza o la nobleza estética, sino la expresión de lo cotidiano que habitamos y que nos habita, de nuestras emociones reales.

Como ya ocurrió en otras etapas históricas, lo objetivo queda desplazado por la subjetividad, el naturalismo se superpone a la pura idealización y lo barroco toma el poder con sus excesos, dinamitando las normas. En el proceso de creación artística concurren la intención de comunicarse y la de participar en la sensibilidad del otro, no importa si se hace invadiéndola o epatando; y tampoco importa si la creación no es producto del trabajo minucioso que sigue a una formación académica: se hace arte de la inmediatez, y esta no requiere de un proceso razonado.

Los detractores de estas «obras de arte» ven en ellas un concentrado de egolatrías preparadas para un mercado que las utiliza únicamente como inversión. El bucle es perfecto para esta franja de opinantes: objetos sin valor real que se convierten en productos de lujo gracias a la manipulación de la retórica que los acompaña. Sus «discursos narrativos» apelan directamente al esnobismo de nuevos ricos, blanqueadores de divisas y gentes del postureo que aceptan cualquier ocurrencia sin trascendencia ni propósito. Y, lo que es peor, sin virtudes visibles.

¿Es legítimo basar la creación artística exclusivamente en la emoción? ¿Tiene por ello patente de corso cualquier obra de cualquier artista? ¿Qué se puede decir de una época en la que no solo los argumentos, sino los propios recursos compositivos se alejan de toda norma establecida? No puede ser calificada más que como el fin de los tiempos, la decadencia del arte —o su transformación—.

En una escena de Manhattan (1979) de Woody Allen, su protagonista, Isaac Davis, se tumba en un sofá y, micrófono en mano, graba en un radiocasete una idea para escribir un cuento corto cuyo argumento giraría en torno a cosas por las que merece la pena vivir, a saber: el cine, algunas músicas, unos mariscos, una chica y «esas increíbles manzanas y peras de Cézanne».

Gozar de unas frutas de colorines pintadas una y otra vez, a brochazos, sobre plato, mesa o mantel, dibujar, dar martillazos a un trozo de piedra, forjar unas formas en metal o pasar el tiempo recorriendo el interior de un edificio, deleitarnos con la música o asistir a un espectáculo de ballet son actividades a las que otorgamos valor nutritivo. Esa es la divisa de la creación artística, el valor alimenticio del espíritu: el arte es emoción, si no hay emoción no hay arte porque es la expresión más sublime de lo humano y lo que, en cierto modo, justifica su existencia como tal. Cuando no queda nada, queda la emoción.

Damos por hecho que una obra de arte debe conmover al que la contempla o expresar las pasiones del que la ha realizado o ambas cosas: aceptamos la prevalencia de las emociones como lo natural y su ausencia como una privación o una carencia impensable. Su universo es resbaloso, desordenado e inabarcable, y da la impresión de que en el arte reina el sufrimiento, pero existen otras tantas como el misticismo, la sensualidad, la piedad, la alegría de vivir, la locura y la tragedia personal o colectiva, por poner unos ejemplos, que afloran y se expresan con la misma naturalidad que el dolor. No concebimos, sin embargo, que una obra nos deje indiferentes, aunque la indiferencia también forme parte del catálogo espiritual de los seres humanos.

La emoción está presente en todas las épocas, aparece en todo tiempo y lugar: el escultor Francesco de Sangallo relató en una carta fechada en 1567 que Miguel Ángel cayó redondo delante del grupo escultórico del Laocoonte cuando fueron juntos a verlo al palacio de Tito en Roma, donde acababan de desenterrarlo. Si la anécdota fue real no hay forma de saberlo, lo que sí es cierto es que no se puede hablar del sacerdote troyano devorado por las serpientes sin que se haga referencia a que el más grande no pudo resistir el impacto de su visión y se mareó. Después de esto, cualquiera que quiera pasar por sensible no puede sino estremecerse al encontrarlo en su pedestal de los Museos Vaticanos, máxime si padece del síndrome de Stendhal, la tan manoseada afección que cursa con desconcierto y vértigo al mirar bellezas.

La guerra de Troya tuvo varios cronistas, pero para narrar la muerte de Laocoonte se eligió el dramatismo con el que Virgilio describió ese pasaje en su Eneida. La transcripción al mármol impacta por su desgarro, por el horror que transmiten unos seres humanos momentos antes de caer exánimes; no se trata de un sacerdote semidivino, sino de un padre defendiendo la vida de sus hijos. La escena refleja el sentimiento terrible de sus protagonistas, en un instante preciso, al tiempo que destapa nuestra propia angustia ante un acontecimiento detenido y fugaz que prevemos catastrófico y que lo eleva a las cumbres de lo expresivo.

El sufrimiento que contemplamos nos pone los pies en la tierra, en el lugar en el que nos movemos todos, sin excepción. Empatizamos con el dolor porque forma parte de nuestra esencia. Las emociones son nuestra esencia.

La historia de la creación artística es también la historia de las prioridades de unas emociones u otras según el pensamiento y el sentir de cada época. Esta parcela de lo humano no escapó de la catalogación que hicieran los pensadores ilustrados del siglo XVIII, aunque en lo creativo no resulte fácil distinguir los vertebrados de los invertebrados ni los sólidos de los líquidos: es difícil aplicar un método científico riguroso a algo que, en ocasiones, resulta tan etéreo.

Desde entonces ha sido habitual que se relacionara la emoción con la expresión de la decadencia siguiendo un patrón que establece tres fases para cada ciclo artístico: la de formación, la de expresión plena y la barroquizante. Cada estilo comprendería un período de idealización objetiva (clasicismo) al que le sucedería otro en el que la subjetividad se adueñaría de las obras abriendo la puerta al naturalismo.

En este modelo, semejante al ciclo vital de los humanos, las ideas ya maduras decaerían a favor de los sentimientos que, una vez agotados, darían paso a una renovación total, a un cambio de era, a una ruptura y un nuevo comienzo, y así sucesivamente.

Todavía hoy gran parte de los teóricos mantienen este análisis cíclico que concede la soberanía a «lo que tiene que ser» y hablan de decadencia cuando el paso del tiempo pone de manifiesto que cada generación cultiva sus propios intereses, aunque estos acaben en el exhibicionismo impúdico de sus bajezas morales.

Sería más apropiado anotar que nada decae, que los gustos cambian y que los modelos clásicos no son patrones exclusivos ni se sitúan por encima de los que expresan sentimientos. Lo clásico (ethos) no presupone autoridad y lo emocional (pathos) tiene su propio espacio que no siempre es consecuencia del agotamiento de las formas ideales.

Algunas obras, como el mencionado grupo del Laocoonte, siguen siendo consideradas como arquetipos del punto final y del agotamiento de modelos de creación estética. Estas calificaciones se aplican igualmente al uso del cadáver de una ahogada para componer el velatorio de la Virgen muerta que pintara Caravaggio en 1606, en vez de utilizar la imagen de una linda muchachuela, o incluso al movimiento que adquieren algunos elementos arquitectónicos, como las recargadas ojivas del gótico flamígero antes de dar paso a la linealidad renacentista: serían estertores con los que se da por terminado un estilo.

La adopción de un tema y, sobre todo, la forma del tratarlo, han dado pie a esa pretendida dicotomía que quiere enfrentar lo racional y lo emocional en función de las modas: es incalculable el número de naves que han naufragado en mar abierto o frente a las costas de cualquier país y fueron muchas las que no pudieron completar sus viajes cuando ya estaban a punto de hacerlo. ¿Qué podía tener de atractivo el naufragio de la fragata francesa Medusa ocurrido en 1816, cerca de Senegal, para un pintor entusiasmado hasta ese momento con los caballos? Una deriva de trece días a la que solo sobrevivieron quince desgraciados en condiciones extremas fue la excusa para reaccionar ante lo aprendido, máxime cuando se vivían las reglas como un corsé que ahogaba la imaginación. La rebelión de Géricault, no obstante, estuvo en el argumento elegido porque los recursos que el pintor romántico utilizó para enfatizar el doloroso drama de la balsa eran tan canónicos como los de sus maestros neoclásicos ante los que se revolvía.

La rebelión contra los modelos vigentes y el impulso de renovación estética también se utilizan como justificación de la sucesión de estilos: ¿por qué no se prefirió esculpir un Laocoonte que, como padre amantísimo, estuviera enseñando a sus hijos los secretos del Olimpo?, ¿por qué no se muestra a la Virgen María guisando para su hijo Jesucristo un miércoles cualquiera?, ¿por qué no se eligió pintar la cubierta de la Medusa en una plácida travesía por el Mediterráneo?

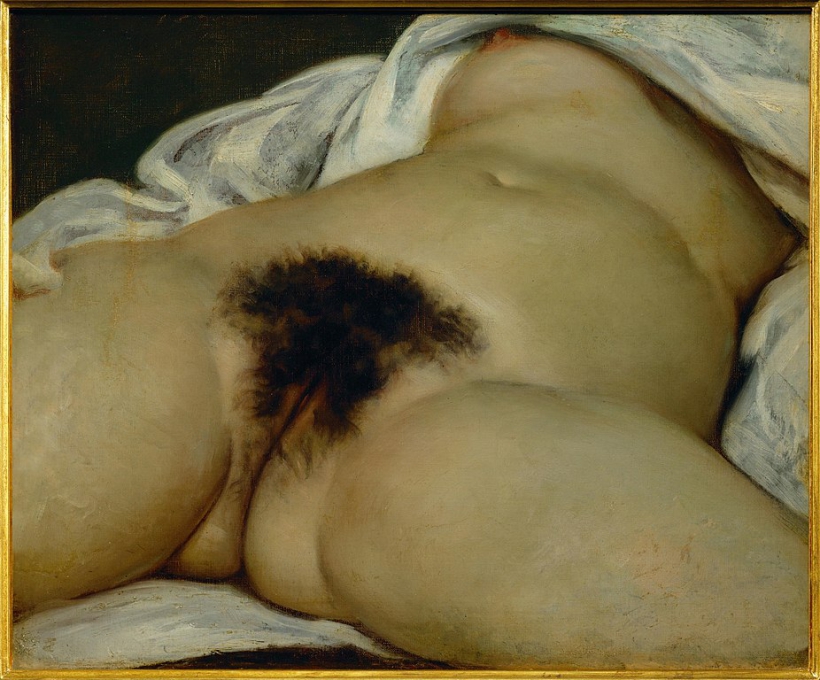

Una cama bien organizada con una parejita leyendo sendos libros antes de dormir sería una escena amable y complaciente, pero el desastre al que se puede llegar cuando uno se abandona y se entrega a la sinrazón resulta, sin duda, mucho más expresivo y escandaloso. Y todavía existe mucho rechazo hacia lo que se considera —obscena— ostentación de la intimidad; ejemplo de ello es la nueva moralina que traen algunas redes sociales que tienden a la ocultación ante lo que, en el siglo pasado, se hubiera considerado libre expresión: El origen del mundo que Gustave Courbet pintara en 1866 y que cuelga en las paredes del Musée D’Orsay, un espacio público, sigue siendo censurado por Facebook, que lo califica de «contenido inapropiado» por ser tan explícito.

La libertad creativa es una reivindicación de los tiempos en los que la emoción se sobrepone al clasicismo (academia) como un acto de rebeldía hacia el establishment. No cabe esperar más que el desprecio de los que sienten que se traiciona la zona de confort que, en el mundo del arte, es lo que entendemos. Y cuando no sabemos o no entendemos, acudimos de inmediato a lo que sentimos, porque el sentimiento es lo básico y no resulta opinable.

Si aplicáramos lo que está ocurriendo durante el último siglo en el mundo de la creación artística a una predicción de futuro, bien podríamos esperar un previsible cambio radical de valores, porque cada vez que ha decaído un imperio, una civilización o un estilo, los artistas lo han contado como ahora, introduciendo las emociones más desgarradas, las extremadas y aquellas que, a la postre, parecen más naturales.

El helenismo, el Barroco y el romanticismo se han descrito a menudo como la corrupción del idealismo y la decadencia del canon, privándoles así de su propio valor, y de ello resulta una forma sutil de descrédito hacia lo que significaron la universalización de la cultura griega, la conversión del naturalismo en el protagonista indiscutido de la expresión artística o los cambios que dieron a luz una sociedad nueva y, por ende, a un arte nuevo en el siglo XIX. My Bed ya sufre de descrédito al ser tildada de arte corrupto y decadente; no sabemos bajo qué óptica será juzgada por las generaciones futuras.

La emoción es decadente para los que no se manejan con ella o no se abandonan en sus arenas movedizas siendo, como es, lo que nos queda de lo que llamamos vivir. Se adueña de nuestro cuerpo, se apodera del alma cuando se aleja de los despotismos sociales y nos reduce a la intimidad en la que reina de manera absoluta cuando se convierte en pura sabiduría.

¿Cómo no va a contarlo el arte?

Cíclico, escurridizo y rebelde: no hay forma de estudiarlo a través del método científico, por, entre otras muchas razones además de las tres primeras, porque se salta a la torera ese método y cualquier otro obstáculo que le pongas delante. Yo lo veo claro en el narrador de Las partículas elementales de Houllebecq. Si ese relato tuviese una segunda o un tercera parte (ojalá no ocurra eso nunca), veríamos con mucha nitidez el bucle.

Buen artículo Laura, me ha gustado mucho!

A mí también me ha encantado.

Saludos!

Guau, estás en forma!

Saludos.

Las únicas emociones que me generan esa especie de «arte» contemporáneo son vergüenza ajena, lástima y desprecio. Si eso es lo que se supone que deben hacer, los felicito, lo logran a la perfección, qué grandes artistas.

Si la perplejidad es una emoción a la par de las otras que contribuyen a aumentar esa intuición de sabernos humanos, diría que soy el más humano de todos. Si todas las otras obras se presentan con un silencio contemplativo, estas se presentan con un silencio indiferente. En lo único que pienso cuando las observo es en el tiempo empleado.

Les recomiendo buscar el término «Hamparte» en youtube