Un avión, cuando vuela, provoca un desplazamiento de las moléculas del aire similar a las olas que se generan en el agua cuando avanza la proa de un barco. Cuanto más cerca vuela de la velocidad del sonido (Mach=1.0), menos tiempo tienen las moléculas de apartarse de su camino, de huir en alguna dirección, lo que crea un cono invisible frente al aparato que, al alcanzar este la velocidad sónica, se transforma en una especie de muro. Al atravesarlo, los vuelos supersónicos provocan lo que los ingleses llamaron boom y los franceses bang, un potente trueno audible desde el suelo, una gigantesca contaminación acústica. Dicen que la furia de Julian Amery, ministro de Aviación británico, retumbó más fuerte que ese trueno cuando se enteró de que el nombre que se había elegido para el avión supersónico cuyo proyecto pagaban a pachas ingleses y franceses era Concorde.

¡Concorde! Con esa letra como una afrenta. Esa E exhibida como prueba de ADN, de pedigrí excluyente, poderosa como para separar un poco más las orillas del canal de la Mancha. Una E como una boina. Un toque bourgeois frente al pragmatismo. Mucho más de lo que podían admitir en Londres.

Los que llevaban años remangados en el proyecto miraron el nuevo espectáculo de golpes de pecho y siguieron con la faena, a ver si se les pasaba el mal rato a los que firmaban los cheques con cargo al dinero público. El industrial e ingeniero aeronáutico sir George Edwards, al frente de la constructora británica British Aircraft Corporation (BAC), se había comprometido con su para entonces amigo el general André Puget, presidente de la constructora gala Sud-Aviation (después Aérospatiale), a que se mantendría el nombre de Concorde. Era un gesto de reconocimiento a las aportaciones mutuas. Fue fiel a su palabra. Toda la documentación generada por la BAC para el proyecto llevó la E. Toda la que salió de los despachos del gobierno británico, no. Para la Administración inglesa, el proyecto se llamó durante meses Concord, llevando su empeño al absurdo de que se generase durante un tiempo documentación con denominaciones diferentes para un mismo proyecto.

Así fue hasta la exposición de la maqueta a tamaño natural del Concorde 001, el prototipo francés, en diciembre de 1967, en el marco del XXVII Salón Aeronáutico celebrado en el aeropuerto de Le Bourget, en París. Cuando aquel pájaro de aluminio, con su ala delta y su cuerpo estilizado, se mostró ante todos prometiendo colocar a sus promotores a la vanguardia de la aviación civil, Charles de Gaulle, gran impulsor del proyecto, exclamó: «¡Es un monumento!». Fue el laborista Tony Benn, ministro de Tecnología del gobierno de Wilson por entonces, el que aprovechó la emoción para oficializar el visto bueno del Ejecutivo británico a la letra E y acabar con el conflicto.

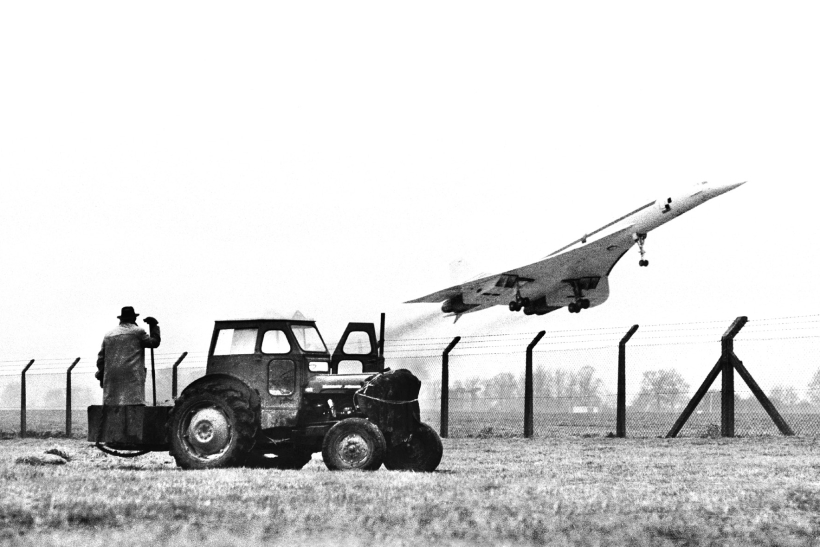

Quedaba más de un año para que el capitán André Turcat ocupase su lugar junto a Jacques Guignard en la cabina del Concorde 001, gemelo del 002 criado simultáneamente en suelo británico. Quizás miró las cicatrices del tan querido copiloto, recuerdo de dos accidentes graves a bordo de supersónicos. Seguro que miró al cielo, que, al fin, después de dos días de mal tiempo, ofrecía la visibilidad suficiente para levantar la aeronave del suelo de Toulouse y demostrar que era capaz de volar al doble de la velocidad del sonido. 2 de marzo de 1969. El retraso respecto a la fecha prevista inicialmente había permitido que los rusos se adelantasen por dos escasos meses al primer vuelo del llamado por la envidia nacionalista estadounidense «bolígrafo volante» de De Gaulle. A finales de año, Moscú había probado en vuelo, para sorpresa del mundo, su Túpolev 144. Un golpe inesperado que ensombreció el primer vuelo del Concorde, pero no su verdadero reto. Ingleses y franceses, los vecinos partidos por el Canal, los enemigos de una guerra de Cien Años tan largos que parecieron ciento dieciséis, los eternos rivales que firmaron la Entente Cordiale en 1904 por no seguir fastidiándose el uno al otro, habían puesto a prueba su capacidad de trabajar juntos y el resultado estaba a punto de despegar de manos de Turcat y Guignard.

Si el motor Olympus de Rolls-Royce permitía volar lo bastante rápido, si la aleación de aluminio resistía el calentamiento por fricción del fuselaje sin serias modificaciones, si los cálculos de desplazamiento del centro de gravedad del ala delta al pasar a velocidad supersónica eran correctos, si aquel primer vuelo del Concorde tenía éxito, dejaría atrás, pequeños como hormigas, los roces, las discusiones sin tregua entre ingleses y franceses para hacer un modelo de medias distancias o transoceánico, las suspicacias, las líneas rojas nacionalistas, los intentos ingleses de abandono del proyecto cuando se disparó el presupuesto, las amenazas francesas de acudir al Tribunal Internacional de La Haya si eso ocurría y un hecho no menos inquietante que el mundo no conocía y del que no hablaría la prensa al día siguiente: que al principio los equipos no se entendían.

Los hombres y mujeres a los que se encargó la misión de diseñar una nave capaz de doblar la velocidad del sonido (Mach = 2.0) con población civil en su interior no compartían el mismo idioma ni usaban las mismas unidades de medida y esto, por sabido, no dejó de ser un grave problema cuando tuvieron que ponerse manos a la obra con el proyecto.

Los ingleses empezaron a dar clases nocturnas de francés, aterrados con las consecuencias de perderse en la traducción, contó Brian Trubshaw, el piloto del prototipo Concorde 002, en su libro Concorde: The Inside Story. «Incluso los expertos debían tener sumo cuidado en las reuniones y a la hora de tomar decisiones porque el vocabulario francés es más reducido que el nuestro y podía llevar a malas interpretaciones», aseguró Trubshaw, fallecido en 2001. En lugar de unificar al menos las unidades de medida, por no dar protagonismo a ninguno de los socios sobre el otro se optó por traducir todo, nombrarlo por partida doble, e incluir en toda la documentación también la doble métrica. Tan poco seguros estaban de haber acertado con las dimensiones registradas de este modo que, según el piloto inglés, cuando empezaron a ensamblarse las piezas de mayor tamaño, respiraron aliviados viendo que, salvo pequeños errores subsanables, el puzle encajaba.

Es más fácil encajar las partes de un avión supersónico diseñadas en dos mundos métricos diferentes que algunas ideas en la cabeza de los políticos.

Para fortuna del proyecto, los equipos que trabajaban en él nada tenían que ver con los números de indignación de sus gobiernos. Superados los problemas iniciales con el idioma, compenetrados como empezaban a estar entre ellos, y con el respeto y después la amistad naciendo de las horas de pelea con las dificultades técnicas del avión, poco o nada querían saber de guerras por letras.

En el Salón Aeronáutico de 1969, cuando se presentaron juntos los dos primeros Concorde, el 001, ensamblado en Toulouse (Francia), y el 002, armado en Filton, sir George Edwards, harto de que las banderas tapasen los logros que estaban consiguiendo sus equipos, dijo: «Si alguien vuelve a molestar con el tema de británicos y franceses, le recordaré lo que hemos visto hoy», cuenta Trubshaw.

El agujero negro

Si los egos enturbiaron el proyecto, también lo mantuvieron. El orgullo francés, con De Gaulle enarbolando la bandera y descubriendo como si fuera suya la teta inagotable de los impuestos, impidió cualquier intento de suspender el proyecto por años de demora que acumulase y por mucho que se desorbitaran las cifras.

El gobierno laborista de Wilson intentó cancelarlo en 1964 ante las críticas por el inmenso coste del avión supersónico, una aeronave de la que iba a poder disfrutar un número muy limitado de bolsillos. Wilson se encontró con la imposibilidad de abandonar el proyecto establecida en el acuerdo original, firmado en noviembre de 1962.

A las dificultades técnicas, que explican la mayoría del presupuesto, se unieron buenas dosis de improvisación y el hecho de que quizás se hicieron las cosas demasiado pronto. Todo habría sido diferente en la era de la supercomputación. Ejemplo de lo primero son las malas comunicaciones entre los dos puntos geográficos elegidos para ensamblar el Concorde 001 y 002. En un proyecto supersónico inspirado en lograr la máxima velocidad posible, que pretendía unir Londres y París con Nueva York en poco más de tres horas y media, era necesario casi un día para viajar entre las dos naves donde se ensamblaban los prototipos, la de Toulouse y la de Filton. Hasta 1968 no se impuso el sentido común, cuando se compró un HS.125 de ocho asientos para cubrir la distancia dos veces al día.

Ejemplo de lo segundo es el hecho de que se usaron más de trescientos modelos reales de prueba en el proceso para fijar detalles como la forma ojival exacta del ala delta o que, para calcular la vida útil, se instaló en el interior de una nave un fuselaje completo y se calentó y enfrió una y otra vez imitando las temperaturas del ciclo de un vuelo, incluido despegue, crucero, descenso y aterrizaje.

Estados Unidos no fue indiferente a los avances supersónicos europeos, pero en su caso venció el pragmatismo. Pudo no ser así. En 1956 se inició un primer movimiento para lograr un transporte supersónico civil por parte del National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), predecesor de la NASA, con la convicción de que, para llevar a buen término el proyecto, era necesaria la implicación del gobierno estadounidense. A pesar del temor de que fuesen Francia, Reino Unido o Rusia quienes se hicieran con el dominio del sector supersónico, se estudió el interés comercial del proyecto y con el tiempo se terminó descartando.

Aunque J. F. Kennedy, dispuesto a mandar personas a la Luna, anunció en julio de 1968 que el programa supersónico de Estados Unidos seguiría adelante, Richard Nixon ganó las elecciones en 1968 y, menos de dos años después, lo canceló. Entre los motivos aducidos estaba la falta de rentabilidad, pero también dos aspectos que iban a complicar los planes del modelo anglofrancés: el consumo de combustible y el boom, el trueno que iba a prohibir superar la velocidad del sonido sobre poblaciones.

Estados Unidos, la pieza suelta

Ante los avances del modelo anglofrancés, las aerolíneas estadounidenses sí mostraron al principio interés por adquirir unidades, atesorando la mayoría de las opciones de compra. Pero entre octubre de 1972 y principios de 1973 empezaron a cancelarlas una detrás de otra. La primera fue United Airlines. El mazazo pareció definitivo cuando anunciaron su decisión, con una diferencia de minutos, la Pan Am y la TWA. El proyecto siguió adelante sin Estados Unidos.

El 21 de enero de 1976, a las 11:40 horas, sin permisos para aterrizar en ningún aeropuerto de Estados Unidos, un Concorde con un centenar de pasajeros a bordo despegó del aeropuerto de Roissy hacia Río de Janeiro a la misma hora en que, desde el aeropuerto londinense de Heathrow, otro iniciaba el viaje hacia Baréin. Quedaba «inaugurada la era del transporte supersónico comercial», escribió la prensa gala. Habían sido necesarios veintidós años y una inversión de 1200 millones de libras (equivalentes hoy a 9600 millones de libras si se aplica la inflación), escribiría ABC al día siguiente, para que los vuelos regulares del Concorde empezasen a surcar el cielo a 2150 kilómetros por hora a 18 000 metros de altitud, consumiendo enormes cantidades de petróleo para mantener la potencia y llevando en su interior a un número muy bajo de pasajeros, dada la escasa carga útil de la nave. Pasajeros incómodos en sus estrechos asientos que, en aquel primer vuelo a Baréin, recibieron sobre el mar Adriático un almuerzo a base de canapés de salmón ahumado, pato a la naranja y fresas traídas de México.

No fue hasta noviembre de 1977 cuando dos Concorde, uno de Air France y otro de British Airways, con un intervalo de dos minutos entre ellos, aterrizaron en el aeropuerto neoyorquino J. F. Kennedy tras sendos vuelos comerciales en los que habían hecho el recorrido desde París y Londres respectivamente en poco más de tres horas y media. Para que aquello ocurriera había sido necesario que el mismísimo Tribunal Supremo de Estados Unidos diese luz verde al Concorde frente a las intenciones de las autoridades aeroportuarias neoyorquinas, que pretendían mantener la prohibición señalando la aberración ecológica de la aeronave europea, que consumía el doble de combustible que un Jumbo transportando la mitad de pasajeros, por rápido que lo hiciera.

El 29 de enero de 1982, el ABC titulaba: «El más bello, rápido y ruinoso avión del mundo seguirá volando en el siglo XXI». Recogía que los Concorde del lado francés, los operados por Air France, no habían volado «ni una vez a Nueva York, Washington, Ciudad de México, Río de Janeiro o Caracas con más del sesenta por ciento de las plazas cubiertas».

Para entonces ya no cabían abandonos unilaterales, continuaba el artículo. «La aventura Concorde solo puede ser enterrada conjuntamente. Hasta llegar a ese punto hay que continuar con ella también conjuntamente. Durante años los ingleses abogaron por suspender el proyecto, del que Francia hizo una cuestión de prestigio».

Con el permiso para volar a Nueva York en la mano, las tornas cambiaron. Los Concorde de la Air France presentaban unas cuentas deficitarias crónicas, lo que llevó al presidente socialista galo François Mitterrand a plantear el abandono del transporte supersónico. A los ingleses ya no les interesaba esa opción. Si pocos eran los pasajeros en los trayectos con París, en el de Londres-Nueva York se contaban ya unos cuatro mil clientes al mes, lo que, con los buenos resultados también en el trayecto entre Londres y Washington y el abandono de las rutas deficitarias con Singapur y Baréin, había permitido que el Concorde empezase a dar beneficio a British Airways, aunque fuese un beneficio trampa. La British solo asumía los gastos de mantenimiento. Era el contribuyente británico quien había pagado el coste de la aeronave.

El accidente

El 25 de julio del año 2000, el director del hotel Les Relais Bleus de Gonesse vio dirigirse hacia su despacho un inmenso avión envuelto en llamas. «Pensé que iba a aterrizar sobre mi mesa de trabajo. Colgué el teléfono y salí corriendo», relató. El motor de un Concorde se había incendiado en plena maniobra de despegue desde el aeropuerto francés Roissy-Charles de Gaulle. El piloto trató de regresar al aeropuerto o dirigirse al de Le Bourget, pero la carga de combustible le impidió maniobrar y el Concorde cayó convertido en una inmensa masa de fuego. Murieron ciento trece personas, todas las que viajaban en la aeronave y cuatro en tierra. La mayoría eran alemanes que viajaban a Nueva York para embarcarse en un crucero que iba a llevarlos a Ecuador.

Veinticuatro años de servicio llevaba la aeronave sin haber sufrido ninguna catástrofe y con tan solo siete incidentes en su haber, pero aquel día una placa metálica de otra aeronave se cruzó en su camino.

El 7 de noviembre de 2001, el avión comercial más rápido del mundo volvía a aterrizar en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre. Se hizo como homenaje y como prueba de confianza, y los pasajeros pagaron sus billetes, a razón de unos cinco mil dólares cada uno, para cruzar el Atlántico en el mismo tiempo que un coche tarda en cubrir la distancia entre Madrid y Valencia. Se sirvió champán Krug Clos du Mesnil del 86 en el vuelo inglés, en el que viajaba el cantante Sting, y Dom Pérignon del 93 en el vuelo galo. Pero si la rentabilidad ya era dudosa antes del ataque terrorista, tras él, con la reducción del número de pasajeros posterior y el aumento de los costes de mantenimiento por el envejecimiento de las naves, el Concorde se hizo insostenible.

El 30 de mayo de 2003, las aeronaves del Concorde operadas por Francia dejaron de volar. Cinco meses después lo harían las británicas. Ni el reclamo del último vuelo sirvió para llenar las plazas. Dijo John Lowe, el piloto que más tiempo estuvo a los mandos de la aeronave, que era tecnológicamente más avanzada que el Apolo 11, la misión que puso al ser humano en la Luna. También se dijo que ni el Concorde ni ningún otro supersónico civil volverían a volar.

2018. Una empresa diseña un nuevo avión supersónico para alcanzar al menos Mach=2,2 (unos 2720 km/h) y transportar a unos cincuenta y cinco pasajeros. Cuenta ya con varias aerolíneas con opciones de compra firmadas. Asegura que trabaja en reducir el trueno al traspasar la velocidad del sonido y situarlo treinta veces por debajo del que hacía el Concorde, que tantas protestas ciudadanas provocó además de impedir el aterrizaje del avión en suelo de Estados Unidos durante un tiempo. Tienen tan claro que ese es el reto que no les ha importado incluirlo en el nombre de la compañía: Boom Supersonic, respaldada por Richard Branson y Japan Airlines. Tienen una dura competencia enfrente: la NASA está desarrollando su supersónico, proyecto que ha adjudicado a Lockheed Martin por 247,5 millones de dólares, que promete salvar también el efecto boom.