El genio de la sospecha ha aparecido en escena. (Stendhal)

La consciencia es una red superficial de opiniones convencionales tomadas tal como son del grupo al que se pertenece. (Nathalie Sarraute)

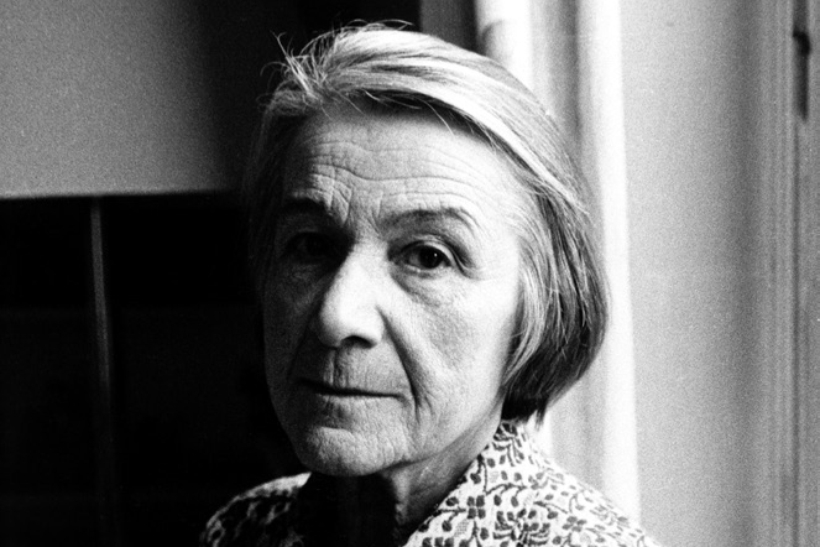

La escritura de Nathalie Sarraute fue calificada en su tiempo, y aún es calificada hoy, como «difícil», «rompedora», «experimental», «contraria a la convención», «carente de tramas». Ella, sin embargo, lo veía de otro modo. Cuando le preguntaban sobre su sorprendente aprecio por la sencillez del lenguaje hablado —aprecio que desarrolló en su juventud mientras ejercía el derecho y escribía conferencias en un registro más asequible que sus posteriores escritos— elevaba una amistosa protesta: «Esa facilidad exige una tremenda cantidad de trabajo, ¡menuda tarea!». Como suele suceder con quienes escriben, componen música o pintan, aquello que los demás perciben como fácil suele haber sido, en realidad, lo más difícil para los creadores.

Lo fácil para la escritora francesa era ser difícil, en efecto, porque nunca dejó de estar comprometida con sus necesidades expresivas por encima de las necesidades comerciales. Sarraute fue una intelectual en la acepción fundamental de la palabra, pues su obra provenía del mundo de las ideas y estaba dirigida al mundo de las ideas, sin demasiada consideración por un público cuyas necesidades, como admitió ya cerca del final de su vida, nunca había conocido demasiado bien. No era una esnob; más bien una anacoreta literaria. Apenas sorprende que no obtuviese su primer gran éxito de ventas internacional hasta haber sobrepasado los ochenta años, cuando acumulaba varias décadas de brillante carrera literaria. Infancia, el único verdadero best seller que publicó en vida, hizo de ella un icono popular tanto como lo había sido dentro del mundillo de los profesionales literarios. Pero el éxito a tan tardía edad no la volvió complaciente consigo misma; pese a haber triunfado con una autobiografía, dudaba de su propia capacidad para recordar con exactitud los sucesos de su vida, ejerciendo así como la primera crítica del más universalmente bienvenido de sus escritos.

Sarraute había mantenido desde siempre una relación crítica con la literatura propia y ajena. Es tentador pensar que eso tenía mucho que ver con su formación legal; aunque de joven abandonó la práctica del derecho para hacer de la escritura su profesión, sus reflexiones sobre el arte de escribir y la novela en particular tuvieron mucho de proceso judicial (aunque, por fortuna, su exquisita redacción tenía poco de jurídica). Sus ensayos literarios estaban construidos a la manera de alegatos; primero, exponía la tesis de sus «adversarios» con tal cuidado que solía producir la falsa impresión de que pretendía defenderla. Después, con agudeza y elegancia, pero también con estudiada sorna, desmentía esas tesis sobreponiendo sus propias observaciones, las cuales solían consistir en el derribo, muy a la manera de una abogada, de las evidencias y pruebas en que otros habían pretendido apoyarse.

Uno de sus principales campos de batalla fue, como se esperaba de una escritora revolucionaria, la contraposición entre la novela decimonónica y la novela del siglo XX. O, para ser más exactos, entre la novela centrada en los personajes y argumentos, y aquella centrada en el monólogo interno del escritor. Sarraute publicó su primer libro, Tropismos, en 1939. Era una colección de textos en los que se representan diversos estados de consciencia impulsados por movimientos fugaces sobre los que la mente consciente no ejerce un completo control. «Tropismo» es un término que tomó prestado de la biología y que indica la manera particular en que un organismo reacciona a los estímulos exteriores sin que medie un verdadero pensamiento; por ejemplo, cuando las plantas crecen en determinada dirección por efecto de la incidencia de la luz. La idea de tropismo literario era una manera de construir la novela

Tropismos no fue un gran éxito, pero atrajo la atención del mundillo literario francés y mereció los elogios de grandes nombres como Jean-Paul Sartre; hoy es reconocida como una obra capital de aquellos años. Nathalie Sarraute aún era una desconocida ——«No conocía a nadie, ni a un solo escritor»—, pero contribuyó a sentar las bases del movimiento nouveau roman, la «nueva novela», al que más tarde aportó un verdadero manifiesto con su ensayo de 1956, La era de la sospecha. ¿Qué era el nouveau roman? No era un estilo, pues los literatos incluidos en aquella corriente practicaban formas muy distintas de escribir, como resultado lógico de la tendencia a la experimentación que defendían. El nouveau roman era más bien una reacción, esta vez sí consciente, frente a la novela decimonónica y sobre todo frente a la novela naturalista. «A los críticos —afirmaba Sarraute en La era de la sospecha— les gustan aquellos novelistas que creen en sus personajes, como Balzac o Flaubert». La diana predilecta de sus críticas era Balzac y sus diligentes y numerarias descripciones de los personajes, desde sus ropajes a sus circunstancias económicas y entornos cotidianos. La elaborada construcción de una moldura compuesta de incontables detalles con los que transmitir ideas sutiles «cuya conquista es trabajosa». En la novela de Balzac, los personajes son situados en un altar y, «como santos en una pintura», sometidos a una inspección geográfica que va de fuera hacia dentro. Son el enlace principal entre escritor y lector, y por ello, su retrato pormenorizado es como un trámite inexcusable. El empleo por parte del escritor de un arquetipo individual descrito con profusión era canonizado por los críticos en cuanto se lo percibía como una nueva aportación al «pabellón de personajes inolvidables» de la historia de la novela.

A mediados del siglo XX, sin embargo, la relación entre el novelista y la realidad estaba cambiando bajo la influencia de novelas como En busca del tiempo perdido de Marcel Proust o El extranjero de Albert Camus; de esta última decía Sarraute que «como todas las obras de gran valor, llegó en el momento justo» para rescatar el proceso de introspección frente a los elementos poéticos y descriptivos de la literatura decimonónica. Los críticos veían como un mal contagioso el destronamiento de los personajes, antaño protagonistas de la novela y ahora sustituidos por un «yo anónimo» que era, en esencia, la representación del propio escritor, empeñado en usurpar el papel del héroe. Sarraute respondía a los críticos señalando con ironía que «este mal ha atacado algunas de las obras más importantes de nuestra época», un recordatorio de que la disección proustiana de la realidad, regurgitada en forma de monólogo interno y subjetivo, estaba estableciendo un nuevo paradigma.

Aun reconociendo las dificultades intrínsecas de la transcripción literaria de lo real, Sarraute recuerda a los críticos que el lector del siglo XX duda de que el objeto artificial creado por el novelista pueda contener lo real. La confección de argumentos ficticios y personajes construidos a medida del relato nunca puede ser tenida como más verosímil que la observación subjetiva de la realidad, por más que sea expresada mediante un monólogo interno que sabemos que tampoco es la realidad misma. En época de posguerra, la antigua predominancia de los personajes y la narración de sus destinos ya no surtía el mismo efecto sobre un lector familiarizado con las obras de Proust, Joyce o el propio Freud. Un lector que había entrado en contacto con, como resumía Sarraute con su característico paisajismo lingüístico, «el infinitamente profuso crecimiento del mundo psicológico y las vastas, y no obstante inexploradas, regiones de lo inconsciente». La imaginación del novelista está bajo sospecha y «los hechos reales tienen ventajas indudables sobre el cuento inventado. Para empezar, que son reales».

No obstante, Sarraute tampoco está dispuesta a certificar la muerte de toda la novela decimonónica sin distinciones ni matices. Se muestra, como todos los integrantes del nouveau roman, poco impresionada por el aparato dramático de muchos escritores del XIX, pero ejerce una enfática defensa de la vigente importancia de otros. En especial, se opone a la dicotomía, de boga entonces, entre la «novela psicológica» al estilo de Dostoievski y la «novela de situación» propia de Kafka. En la primera, el drama interior ejerce como motor de los personajes; en la segunda, es la circunstancia exterior la que los mueve; esto parece asentar a Kafka como un referente para el nouveau roman, y además Sarraute admite que su época es más favorable a Kafka porque la cultura está marcada por el «triple determinismo de hambre, sexualidad y estatus social»; esto es, por las ideas de Marx, Freud y Pavlov, que eran fáciles de asociar al entramado literario kafkiano. Sin embargo, Sarraute encuentra claros paralelismos entre el ruso y el checo, hasta el punto de afirmar que, si Dostoievski no es el maestro de Kafka, es como mínimo su precursor.

En Dostoievski, los personajes son herramientas con las que describir estados de consciencia. Entre esos personajes, el escrutinio mutuo es constante y se producen conexiones milagrosas mediante «las asombrosas premoniciones, los presentimientos, la clarividencia, el don sobrenatural de la penetración que no es privilegio exclusivo de aquellos iluminados por el amor cristiano». Los personajes de Dostoievski sufren cuando existe un conflicto porque no soportan sentirse separados de sus congéneres y son incapaces de tolerar la indiferencia. El peor pecado es el asesinato, que es el conflicto irreparable, la ruptura definitiva con el prójimo. Y hasta los criminales necesitan a los otros para poder confesarles los propios crímenes, que solo son perdonados así, al ser «depositados en el patrimonio común». En Kafka, los personajes también son herramientas para expresar estados mentales y también sufren por la falta de contacto con sus semejantes, convertidos en «ruedas jerárquicas que giran ad infinitum» dentro de una maquinaria impersonal que separa a unos humanos de otros. Sarraute, haciendo referencia a La metamorfosis de Kafka, cuyo protagonista despierta un día convertido en insecto, recuerda que Dostoievski, en Memorias del subsuelo, compara varias veces al protagonista con un insecto y describe un estado mental similar. La diferencia es lo que el escritor Roger Grenier calificó como homo absurdus, el personaje kafkiano por antonomasia, que no actúa movido por su drama psicológico interior, sino como reacción a lo que sucede en su entorno: «un cuerpo sin alma zarandeado por fuerzas hostiles». Con todo, el estado emocional de los personajes en el trabajo de ambos literatos es similar, la desesperación ante la soledad, aunque lo expresan de maneras muy distintas.

Sarraute va incluso más allá. Después de emparentar —para sorpresa de muchos— a Kafka con Dostoievski, consigue enlazar el motivo común de ambos con el propio Marcel Proust, faro y guía de la «nueva novela» francesa. En busca del tiempo perdido, recuerda Sarraute, está repleta de personajes cuyo «esnobismo maniático» es otra manera de expresar la necesidad del contacto con el otro, de obtener su aprobación, cuando no su perdón, en mitad de un ambiente cuya superficialidad favorece el aislamiento. Así pues, Sarraute no menosprecia la novela decimonónica en su conjunto, sino que discrimina por sus contenidos. Afirma que los mecanismos dramáticos de Dostoievski son «primitivos», pero reconoce la vigencia de su sustrato emocional y la influencia sobre la novela posterior. Incluso se muestra indignada cuando algunos de sus contemporáneos menosprecian todo lo producido en el XIX sin matices, como el crítico Paul Léautaud, de quien la escritora dice con indisimulada desaprobación que «se permite hablar en serio» de Dostoievski calificándolo como un «lunático».

En pleno 1956, cuando se publicó La era de la sospecha, Nathalie Sarraute ya daba por hecho que el arte cinematográfico se había apropiado de los grandes personajes y de los dramas interiores como motores de la narración. La novela decimonónica no había muerto, sino que parte de ella se había convertido en celuloide; otra parte, la novela psicológica, había evolucionado hasta la novela situacional kafkiana. Sarraute, con todo, veía el reinado del cine como una oportunidad para que la literatura se deshiciera de los corsés, «reasumiendo una modestia juvenil» y explorando nuevas técnicas. La creación de mundos ficticios, decía, ya no era necesaria, al menos no lo era para ella. Cuando, siendo ya anciana, le preguntaron por qué se había resistido a escribir fantasía, respondió: «Cada instante del mundo real es tan fantástico en sí mismo, con todo lo que está sucediendo en su interior, que es todo lo que necesito».

La novela decimonónica ha sido enterrada mil veces por los críticos, y cuando los críticos despertaron la novela decimonónica aún estaba allí. Quienes ya no estaban eran Sarraute, Robbe-Grillet y demás apóstoles del nouveau roman, olvidados en los senderos del onanismo literario.