El suyo no era precisamente uno de esos nombres que ayudan a pasar a la historia. Ella, tan dada a la onomástica de originalidad campanuda o de rimbombancia mayestática, es inclemente a ese respecto y no va a perder el tiempo en registrar la biografía de un tal Manuel Fernández Álvarez. Sí, ese era el nombre —tan corriente y moliente, tan insignificante, si se quiere— que constaba en su partida de bautismo y que, tal vez, se habría acomodado bien a la biografía que le había tocado encarnar. Nacido en Oviedo en 1897, era hijo de un maestro de instrucción primaria; él mismo estudió Magisterio y llegó a ejercer la profesión, aunque por muy poco tiempo. Dispuesto a burlar el designio que le imponían su nombre y sus circunstancias, con apenas veinte años se marcha a París, donde trabaja como taxista al mismo tiempo que cursa estudios de Ingeniería Eléctrica en la École Technique de Cinématographie e ingresa en la Intersyndicale Ouvrière de Langue Espagnole en France, una organización de anarquistas españoles que funcionaba en la práctica como una sección de la CNT. Algunas versiones adornan esta época con una nota de color: en aquellos días se habría convertido en un consumado maestro del arte de birlar las carteras a los boulevardiers. Podemos dar crédito o no a la leyenda golfa, el caso es que no le hace ninguna falta a su peripecia, que, en la primavera de 1920, está a punto de tomar un insospechado derrotero.

En aquella fecha, un buque aguarda en el puerto de Marsella para zarpar con destino a Odesa. Llevará de vuelta a casa a un contingente de soldados rusos que los alemanes habían hecho prisioneros durante la reciente guerra, la Gran Guerra. Un instante antes de levantar anclas, «un hombrecillo diminuto, gris» se acerca al capitán.

—Ha embarcado usted a trescientos rusos y no lleva intérprete. ¿Cómo se va a arreglar para entenderse con el pasaje?

—No había pensado en ello —contestó el capitán—. Pero tiene usted razón. Sin embargo, no hay modo de buscar intérprete; zarpamos dentro de unos minutos.

—Yo me presto a serlo sin remuneración alguna: por el viaje y la comida.

No es que el hombrecillo gris fuera un experto en ruso; pero era, bajo aquellas vulgares apariencias, un aventurero de lo desconocido que sentía la tentación de la nueva Rusia.

Así reconstruyó la escena años después el periodista Fabián Hernández, seguramente a partir del testimonio de aquel osado aventurero de lo desconocido que no era otro que Manuel Fernández Álvarez. Había llegado a Francia «asfixiado dentro de los moldes vilipendiosos de la tiranía borbónica» y ahora embarcaba rumbo al país de los sóviets, atraído por la promesa comunista. Para aquel paseo por la historia, Manuel creyó necesario agenciarse otro nombre y eligió uno de inspiración rusófila: Iván. Los diez días de travesía sirvieron al capitán para descubrir que las cuatro palabras de ruso que sabía el supuesto intérprete no le servían para lidiar con el levantisco pasaje y a este para descubrir en la cala del barco un cargamento de armas y munición que iba a entrar de matute en el país para pertrechar a las fuerzas del Ejército Blanco comandadas por Piotr Wrangel. Los repatriados e Iván, que han interceptado el flete, son recibidos como héroes al llegar a Odesa. En ese momento de entusiasmo colectivo, Iván se alista como voluntario en el Ejército Rojo.

Según le contó a Eduardo Barriobero y Herrán, luchó en la frontera de Rumanía y, más tarde, en Ucrania. Allí, en la ciudad de Járkov, tuvo oportunidad de conocer a Christian Rakovski y en Moscú, a donde fue destinado más tarde, asiste a mítines de Trotski, Bujarin, Kámenev y Rýkov, además de entrar en contacto con líderes del anarcosindicalismo como Pestaña, Lepetit, Vergeat y Lefebvre, Souchy y Bauer. No eran las relaciones más convenientes para un transeúnte de la historia soviética de 1920, a quien, además, le gustaba recordar sus excursiones hasta Dmítrov para visitar a Kropotkin. El patriarca del anarquismo internacional había endurecido sus críticas a los bolcheviques y estaba a punto de remitir una carta a Lenin en la que le acusaba de empujar la revolución «a un camino que la lleva a su destrucción, sobre todo por defectos que no son inherentes al socialismo o al comunismo, sino que representan la sobrevivencia del viejo orden y de los antiguos efectos destructivos de la omnívora autoridad ilimitada». Las simpatías libertarias de Iván se hacen evidentes y llaman la atención de los guardianes de la ortodoxia bolchevique. El 13 de octubre de 1920 es arrestado por la Checa moscovita bajo la acusación de sabotaje contrarrevolucionario.

El azar quiso que cuatro días después, el 17, Fernando de los Ríos iniciase su «viaje a la Rusia sovietista». Recién llegado, el presidente de una célula anarquista se pone en contacto con él para concertar una entrevista. El socialista español acude a la cita y se encuentra con un tipo muy propio, «barbado como Bakunin y Kropotkin» y los tics del secretismo y la clandestinidad, según contó también Fabián Hernández, quien recreó el cuadro dramático así:

Muy cerrados en la habitación, el anarquista levanta la tapa de una mesa, y con una navajilla saca de una ranura un papel muy doblado.

—Es un mensaje para usted de un español preso por la Checa. Ha llegado a nosotros por caminos muy complicados y secretos, y no debe usted decir quién se lo ha entregado.

Con lápiz, sobre un papel sucio, Manuel Fernández Álvarez pedía auxilio.

«Sé —decía— que va usted a visitar a Lenin; pídale mi libertad».

Fernando de los Ríos asumió el encargo e intercedió en favor de su compatriota. Después de escuchar la petición, Lenin levanta el teléfono, llama al director de la Checa, Félix Dzerzhinski, y da la orden de la excarcelación inmediata del preso. Aquel quería ser, sin duda, un gesto de buena voluntad con el que el líder soviético pretendía ganarse al español, comisionado por el PSOE junto a Daniel Anguiano para estudiar la posibilidad de que el partido ingresase en la Tercera Internacional. Sin embargo, De los Ríos debió de ver en él una exhibición de poder omnímodo que solo ratificaba el juicio que se había formado sobre los bolcheviques, inapelable después de escuchar de boca del mismísimo Lenin aquella diatriba rotunda que terminaba con la célebre pregunta: «El problema para nosotros no es de libertad, pues respecto de esta siempre preguntamos: ¿libertad para qué?».

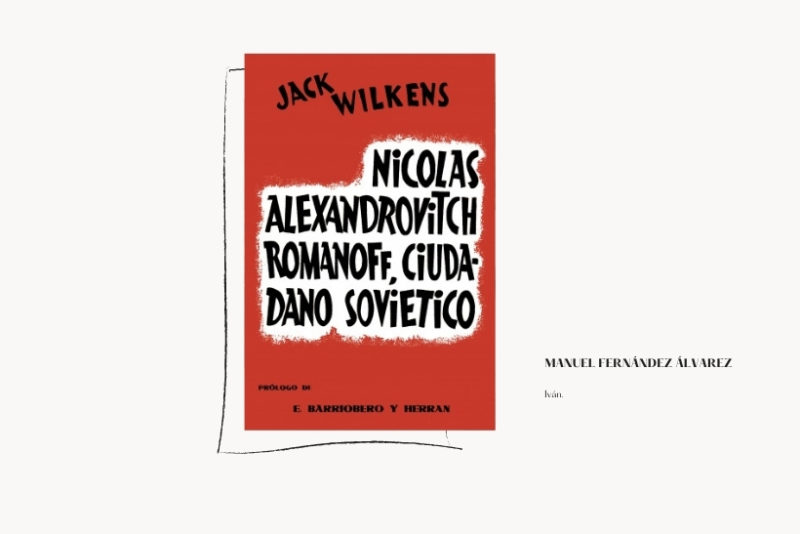

Así fue cómo, el 22 de noviembre, cuarenta días después de su arresto, Manuel Fernández Álvarez consigue salir de las cárceles moscovitas. Ha salvado su vida de forma providencial. En los últimos meses, como él mismo recordó, había viajado «de Odesa a Leningrado y de Polonia a los Urales, en plena actividad revolucionaria, cuando la invasión de las fronteras del este por Polonia y la ocupación de Ucrania por los Ejércitos Blancos mantenían aún incierto el porvenir de los sóviets»; había conocido y entrevistado a Bujarin, Trotski, Voroshílov, Kalinin o Litvínov, entre otros protagonistas de aquellas horas históricas, e incluso podía alardear de que su conversación de dos horas con Lenin había merecido titulares en la prensa de medio mundo; Pravda había publicado su firma al pie de algunas colaboraciones; guardaba las notas que le iban a permitir escribir el libro Nicolás Alexandrovitch Romanoff, ciudadano soviético, un relato novelado de los últimas días de vida de la familia del zar Nicolás II, y hasta podía acreditar los métodos que gastaba la policía política bolchevique. Era suficiente: el enigma del ensayo comunista quedaba desentrañado y la tentación de la nueva Rusia, liquidada.

Regresa a Francia en diciembre de 1920 y es entonces cuando adopta un nuevo nombre: Jack Wilkens (tal vez en homenaje al anarquista alemán Kurt Gustav Wilckens). Con este seudónimo, el 14 de enero de 1921 comienza a publicar en el periódico Le Libertaire una larga serie de artículos titulada «Six mois en Russie», en la que expone las conclusiones de su experiencia y que constituye una de las críticas más tempranas y duras de la Revolución de Octubre: niega que los bolcheviques estén creando las bases de una sociedad igualitaria; afirma que los sóviets son los instrumentos de una dictadura ejercida por una burocracia aburguesada, por una clase de nuevo cuño que mantiene oprimidas bajo su yugo a las masas revolucionarias; denuncia que el proletariado padece régimen de terror tan ignominioso o más que el impuesto por los zares; describe los campos de concentración y las prisiones, y revela, en fin, la persecución a la que están siendo sometidos los anarquistas, encarcelados y fusilados sin juicio por discutir una revolución que se está traicionando a sí misma. Cuando en marzo de ese mismo año llega a Francia la noticia de la brutal represión con la que los bolcheviques aplastan la rebelión de sus propios marinos en Kronstadt, Sébastien Faure advierte que nadie debería sorprenderse, porque los sucesos no hacen más que corroborar la tesis de Wilkens, a quien, en realidad, muy pocos quisieron atender. Su testimonio resultaba incómodo, sospechoso o intolerable: para unos, porque provenía de la extrema izquierda; para otros, porque la promesa de la utopía comunista no podía ser desprestigiada de ninguna manera; y hasta los suyos, los anarquistas españoles, hicieron todo lo posible para acallar una voz que cuestionaba la política de la CNT de adhesión al Profintern. De hecho, en España, la publicación de su denuncia en 1922 en la revista Nueva Senda no suscitó otra reacción que el silencio. Idéntica indiferencia merecieron los reportajes que vieron la luz en las páginas del Diario de Madrid entre el 23 de mayo y el 15 de junio de 1935.

Para aquel entonces, Manuel Fernández Álvarez ha publicado el libro Técnica cinematográfica moderna, un estudio enciclopédico de más de quinientas páginas, pionero en su género. Gracias a él consigue en 1932 una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios para continuar sus investigaciones sobre el tema, que darán como resultado la obra Cinematografía pedagógica y educativa (1936). Aprovecha su estancia becada en las principales capitales europeas para ejercer como corresponsal de El Liberal y Heraldo de Madrid. Sus crónicas, en especial las remitidas desde Alemania, dando cuenta del auge del nazismo y el ascenso de Hitler al poder, dan cierta notoriedad a su firma, ahora «M. Alvar» o «Alvar». En 1936, cubre las reuniones en Ginebra y Londres del consejo de la Sociedad de Naciones, organismo al que dedica un libro publicado ese mismo año con un breve prólogo de Salvador de Madariaga. Sabía bien que se cernía una tormenta sobre Europa, pero quizás no sospechaba que el primer relámpago iba a caer en España. La sublevación militar lo pilla en Madrid y acude al asalto del Cuartel de la Montaña. Pocos días después, el 23 de julio, muere al alcanzarle la metralla de un obús en el frente de Guadarrama justo en el instante en que intentaba subir a un camión, en el que, entre otros milicianos, se encontraba Ramón J. Sender, quien dibujó su semblanza en el libro Contraataque:

Yo miraba el cadáver de Alvar, tendido en la carretera y, momentáneamente abstraído, recordaba. Había sido anarquista y tenía una compleja historia de combatiente. Su tragedia era que no llegó a inspirar entera confianza en las Organizaciones. Vivía una vida rara. Le habían sucedido cosas extraordinarias, y era tan inteligente, tan sagaz, tan agudo; había vivido, por añadidura, tan fácilmente casi siempre, y ponía en sus aventuras una cantidad tal de ingenuidad verdadera y sana que casi nadie lo tenía por un hombre de buena fe. Esta era su tragedia […].

Había quedado su cara vuelta hacia nosotros. Con los brazos abiertos —un gesto muy suyo— parecía decirnos:

—¿Me creéis ahora? ¿Queréis más de mí?

Uno de mis compañeros dijo:

—¿Es uno que firmaba Wilkens?

—Sí.

Otro intervino, pero no le oí, entre el ruido del motor y las explosiones de las granadas. Le pregunté:

—¿Qué dices?

Repitió, alzando la voz:

—¡Buen pájaro!

Lo decía sin irrespetuosidad, con cierta familiar campechanía en la que había una cantidad de compresión enorme.

¡Que buen texto, señor! Una divulgación que obliga a saber más de esa parábola humana. Todas las revoluciones fracasan porque no saben escuchar o reflexionar sobre las críticas. Gracias por la lectura.