De dioses animados

En la película Mi vecino Totoro, dentro del escenario de un área rural japonesa de 1958, un padre explica a sus hijas lo magnífico de un gigantesco árbol vecino y le asegura que pertenecía a otra época, pasada y lejana, en que las personas y la naturaleza todavía acostumbraban a mantener una relación de amistad. Poco después, las pequeñas y el progenitor presentarían sus respetos ante el vetusto árbol encomendándose a su protección. Alrededor del tronco de ese monumento natural se enredaba una cuerda de paja de arroz de la que colgaban numerosas serpentinas de papel con formas zigzagueadas. Aquel cordel, conocido tradicionalmente como shimenawa, era una herramienta que la religión sintoísta utiliza con el fin de crear fronteras entre lo sacro y lo profano, cercando con su presencia los espacios sagrados y evitando que sobre ellos pusieran la pezuña los malos espíritus. El shimenawa acostumbra a engalanar los templos sintoístas y las puertas torii, pero en Mi vecino Totoro la cuerda vestía a un árbol colosal de gigantescas raíces, un alcanforero milenario, dotándolo automáticamente de carácter divino.

Las dos niñas no tardaban mucho en descubrir que aquel árbol era la morada de una achuchable criatura del bosque. Un ser que sería bautizado por una fábula nórdica y una dicción atropellada: creyendo que se trataba del trol que aparecía en el cuento noruego Las tres cabras macho Gruff, una de las chiquillas embarullaba la pronunciación de la palabra «trol» en japonés («torooru» escrito «トロール») hasta convertirla en un «Totoro». Pero aquella entidad estaba bastante lejos de las verrugas fruncidas de la mitología escandinava y muy cerca de las creencias que habitan entre ramas orientales. Porque Totoro parecía un ser hermanado con los kami, unos espíritus sagrados que habitan en todos los elementos de la naturaleza y son venerados por el sintoísmo. La religión shinto pertenece a una época, pasada y lejana, en la que hubo de ser denominada con nombre chino («shin-to», que se traduce como «camino de los dioses») por ser anterior incluso a la propia escritura japonesa. Es la creencia más antigua de Japón, un culto que venera a la naturaleza y cuyos dioses son colectivamente denominados yaoyorozu no kami, que significa literalmente «ocho millones de kami», por lo numeroso y abundante de su alineación de deidades. El sintoísmo ha logrado sobrevivir hasta nuestros días pese al empuje que tiene el budismo en su país. Pero lo más interesante es que la silueta de Totoro también ha acabado convirtiéndose en una religión propia al engalanar con sus bigotes y su panza el logotipo de una de las casas de animación más admiradas de la historia del cine: el Studio Ghibli encabezado por el, con razón, endiosado Hayao Miyazaki.

Miyazaki ideó a Totoro como una mezcla entre un tanuki (el mapache japonés), un gato y un búho. Y también aclaró públicamente que la fábula en la que participaba la criatura no tenía nada que ver con ninguna religión conocida. Pero a Mi vecino Totoro se le veían las orejas asomadas por encima de la maleza: no era una película religiosa, pero su alma estaba tan enraizada en los mismos valores que el sintoísmo, el respeto y veneración absolutos por la naturaleza, como aquel gigantesco árbol en las cercanías de la vivienda de las niñas.

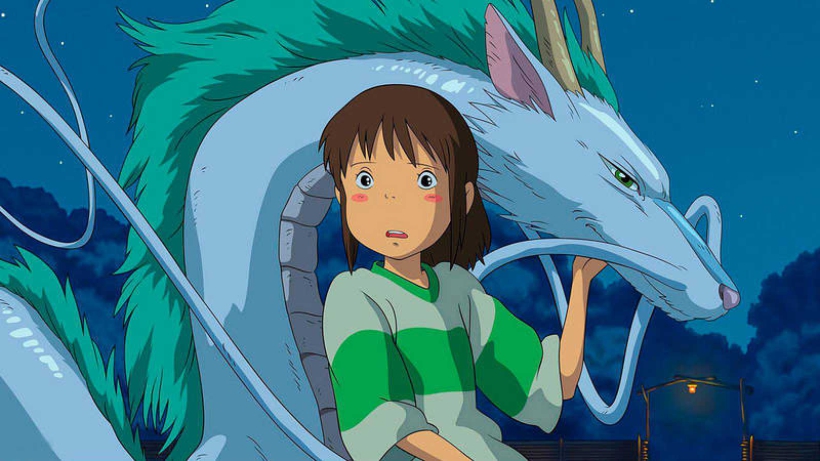

En El viaje de Chihiro, la niña cuyo nombre daba título al filme se adentraba en el mundo de los espíritus y obtenía trabajo en la casa de baños de la bruja Yubaba. Un balneario visitado por «ocho millones de espíritus» de formas diversas, desde polluelos gigantescos hasta rábanos obesos que se desplazaban a cámara lenta y portaban un tazón de sake a modo de sombrero. Entre tanta ilustre clientela se presentaba un espíritu especialmente apestoso que aterrorizaba a los empleados, una virulenta y burbujeante masa de mugre cuya presencia era capaz de contaminar el escenario y pudrir alimentos sin siquiera tocarlos. Chihiro se encargaba personalmente de prepararle el baño a aquella criatura, proporcionarle un remojón en agua caliente y batallar para extraer de su interior una tonelada de ponzoña en forma de basura entre la que se encontraban objetos como una bicicleta, una caña de pescar, una nevera y todo tipo de mobiliario desastrado. Tras liberar la polución enquistada en las entrañas de aquel ser, se descubría que su verdadera apariencia era la de un honorable y vetusto dragón de agua, el espíritu de un río que había sido contaminado por la suciedad de los hombres. Toda aquella escena había nacido de un hecho real en la vida de Miyazaki: años atrás un río, cercano a la población donde residía el creador, se emponzoñó por culpa de la contaminación y el propio Miyazaki, junto a una decena de personas, se ofrecieron voluntarios para limpiar su cauce. Cuando ataron una cuerda a los desperdicios sumergidos y lograron extraerlos hasta la superficie descubrieron un montón de basura, entre la que se encontraba una bicicleta destartalada.

De monstruos de la animación

Hayao Miyazaki nació en 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial y en el seno de una familia adinerada gracias a su progenitor, director de una empresa encargada de fabricar piezas para los cazas japoneses que participaban en el conflicto. Pero cuando contaba con tan solo cuatro años comenzó a descubrir que la vida era un lugar demasiado complejo al verse obligado a huir de la ciudad de Utsunomiya durante los bombardeos enemigos. Una escena que el hombre recuerda contemplar desde la distancia, admirando horrorizado cómo las llamas de la urbe teñían la noche de tonos anaranjados. Durante la adolescencia, otros colores le ayudaron a sembrar un interés que encauzaría su carrera futura: al sentarse ante la proyección de Panda y la serpiente mágica (1958), la primera película anime en color de la historia, descubrió que los terrenos animados podían ser universos fascinantes en los que perderse. En los años setenta encontró hueco en Toei, el legendario estudio de animación donde se gestarían cosas como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Mazinger Z, Candy Candy, Sailor Moon o Calimero. Allí conoció a Isao Takahata y comenzó a escalar puestos en la industria con rapidez, pasando de dibujar animaciones intercaladas a saltar entre estudios para colaborar en Heidi, Ana de las tejas verdes o Marco y agarrar la batuta de dirección en la serie Conan, el niño del futuro y la película Lupin III: el castillo de Cagliostro. A mediados de los ochenta, tras el éxito del filme Nausicaä del Valle del Viento (basada en un manga dibujado por el propio Miyazaki) y junto a su amigo Takahata, fundó el Studio Ghibli, la casa responsable de cintas tan elogiadas como La tumba de las luciérnagas, Porco Rosso, La princesa Mononoke, El castillo ambulante, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro o La colina de las amapolas. Hoy, el estudio se ha convertido en objeto de reverencias, y el director en una deidad en el campo de la animación.

Las películas de Miyazaki nunca arrancan con un guion, sino que brotan y adquieren vida propia a partir de sus primeros garabatos. «Desconozco la historia completa cuando comenzamos a trabajar en una película. Normalmente no tengo tiempo, por lo que la trama nace cuando empiezo a dibujar los primeros storyboards. Y la producción se inicia poco después, mientras dichos storyboards aún se están abocetando.» Un sistema de trabajo tan inusual como orgánico para unas creaciones que han demostrado tener vida propia: «No soy yo quien hace la película», aclaraba el creador durante las entrevistas. «La película se hace ella sola, y yo no tengo más remedio que seguir sus órdenes.» Pero, a pesar de lo revoltoso e inusual de aquellas gestaciones, en su cine sí existe un denominador común: un discurso pacifista y profundamente ecologista, un mensaje que subraya lo extraordinario y hermoso de la naturaleza al tiempo que lamenta lo contaminante y dañino de la presencia humana.

Las películas de Ghibli se presentan empaquetadas entre notas del extraordinario compositor Joe Hisaishi. Las influencias de las tramas chapotean en las obras de Ursula K. Le Guin, Antoine de Saint-Exupéry, Roald Dahl, J. R. R. Tolkien, Osamu Tezuka, Lewis Carroll, Diana Wynne Jones, Edward Blishen, Isaac Asimov o ese Jean Giraud que se hacía llamar Moebius, un artista francés que acabó convertido en amigo del realizador por culpa de una muy sincera admiración mutua, hasta el punto de que la hija de Moebius llegase a heredar el nombre de una de las películas de Miyazaki: Nausicaa. La técnica exhibida en los fotogramas de todas las producciones del estudio se apuntala en la nostalgia por la animación clásica que requiere de más manos humanas y menos objetos renderizados. El propio Miyazaki prohibió a su equipo incluir más de un diez por ciento de escenas por ordenador en cada película al considerar que las máquinas le han quitado gran parte del encanto a la tarea del dibujante. Y a la existencia en general: «Me entristece cuando las máquinas toman el control y eliminan una cierta experiencia de la vida. Cuando nos tocó animar las llamas de un fuego, algunos miembros del equipo comentaron que nunca habían visto la madera arder. Porque aquello había desaparecido de su vida cotidiana. Anteriormente, los baños japoneses requerían de la quema de madera, pero ahora solo hay que pulsar un botón. No creo que puedas ser un animador si no tienes experiencia». El cine de Miyazaki está lleno de pequeños detalles, de gestos cotidianos y a veces imperceptibles (tropezones, expresiones y tareas mundanas animadas con extrema delicadeza), que los delatan como hijos de alguien que no solo es capaz de crear un mundo, sino también de observar aquel que habita.

A Hayao Miyazaki siempre se le arruga el semblante hasta extremos cómicos y poco compatibles con la naturaleza cuando le presentan como «el Walt Disney japonés». Porque aquella no es más que una comparación simplista y no demasiado acertada de su trabajo. Aquel monstruo de la animación que fue Disney agarraba cuentos clásicos y les ofrecía una factura occidental estudiada milimétricamente, produciendo películas artesanales y disfrutables pero que estaban ideadas como artefactos perfectos de marketing, historias protagonizadas por buenos demasiado buenos y malos demasiado malos. En la orilla opuesta, el cine de Miyazaki, a pesar de navegar en los mundos de fantasía, se preocupaba menos por idealizar a sus habitantes y más por dotarlos de auténtica vida. En sus fábulas los villanos podían tener un lado bondadoso y los héroes un reverso oscuro, porque el bien y el mal no eran dos tonalidades enfrentadas, sino un inmenso lienzo difuminado. Las estrellas de sus relatos eran habitualmente niñas y mujeres que preferían divertirse y guerrear en lugar de esperar a que un príncipe añil, repeinado y con hombreras les enchufase un zapato de cristal en el pinrel. Y las raíces de sus historias bebían tanto de los cuentos clásicos como de las tradiciones japonesas, de las creencias de un pueblo que lleva años conviviendo y endiosando a todo su entorno natural.

En los universos de Miyazaki los adultos están familiarizados con los espíritus y saben que son reales (La princesa Mononoke) o no rebaten a los niños cuando estos narran aventuras fantásticas protagonizadas por seres de naturaleza kami (Mi vecino Totoro). En el mundo real, los niños siguen creyendo en espíritus y dioses animados mientras a los adultos les cuesta horrores masticar y digerir un cuento. Al hablar de Ponyo en el acantilado, una reformulación japonesa de La sirenita de Hans Christian Andersen, Miyazaki aseguraba que aquella era una historia «que los niños de cinco años entenderán, aunque los adultos de cincuenta no sean capaces de hacerlo», porque cualquier infante siempre tiene la puerta más abierta a la hora de abrazar lo fantástico y sobrenatural.

La naturaleza juguetona y mágica del cine de Miyazaki convertía sus películas en espíritus extraordinarios. El crítico cinematográfico David Jenkins realizó una reseña de Mi vecino Totoro que sentenciaba lo siguiente: «Sin trama, sin un personaje central, sin un villano, sin un propósito para los personajes secundarios, sin amenazas, sin división en tres actos, sin chistes, sin punch-lines, sin explicaciones, sin referencias internas, sin coletillas, sin apuntes políticos, sin melodrama, sin dar lecciones, sin un principio y sin un final. Una de las mejores películas jamás hechas». Terry Gilliam ha declarado que se trata de la cinta animada más extraordinaria de la historia del cine, y Akira Kurosawa la colocó entre sus largometrajes favoritos. En diciembre de 1994 un nuevo asteroide descubierto en el cinturón entre las órbitas de Marte y Júpiter fue bautizado oficialmente como «10160 Totoro» por Takao Kobayashi, la misma persona que también había etiquetado unos meses atrás a otro asteroide como «8883 Miyazakihayao». El cine de aquel hombre nacido entre bombardeos tenía la capacidad de enamorar a los más pequeños, conseguir que los adultos recordasen que fueron niños y admitir que no hay nada de malo en venerar los dibujos animados bautizando en su honor un descubrimiento científico serio. Porque en eso radica la religión más sincera, en creer en criaturas fabulosas que se acomodan entre las ramas de un árbol milenario, pelusas vivas que se esconden entre las rendijas de una casa y dioses de río que necesitan un baño para expurgar la contaminación que los enquista. En saber que un buen salto es capaz de detener una tormenta de golpe y que existen paradas de autocar en medio del bosque donde el gato-bus siempre llega puntual. En ser tan lúcido como para reconocer que la imaginación de un niño, y la de los adultos que siguen siendo niños, es algo que posee carácter divino. Y en admitir que un mundo animado es la frontera más indiscutible que puede existir entre lo profano y lo sacro.

Excelente artículo, Diego.

No podrías haber detallado mejor la capacidad de Miyazaki de combinar dos etapas tan distintas de la vida como la adulta y la infantil, sin renunciar a ninguna de las cosas buenas que ambas tienen.

Este artículo describe el mejor por qué podemos perdernos fácilmente en la imaginación de Miyazaki. Hay algo tan profundo en sus peliculas y al contrario de las peliculas de Walt Disney, las de Miyazaki presentan temas aptos para adultos pero que también disfrutan los niños.

Pingback: Fez el-Bali: un minotauro y una oración en el subconsciente | sephatrad

Pingback: Le Parolier: «Le temps des cerises» de Jean Baptiste Clément y Antoine Renard - Jot Down Cultural Magazine