7 de enero de 2001. Acuciado por las deudas, Homer J. Simpson aceptaba participar en un conjunto de ensayos clínicos que, por pura serendipia, lo llevaban a descubrir que la causa de su estupidez supina era un lápiz de cera incrustado en el lóbulo frontal de su cerebro. De golpe, todo cobraba sentido. Tras extraérselo, y ante la sorpresa de propios y extraños, nuestro antihéroe se convertía en una persona educada, calmada y extremadamente culta, pero la infelicidad asociada a no ser un completo ignorante lo llevó a pedirle a Moe que devolviera el lápiz a su sitio y, con ese sencillo gesto, a Homer a su estado natural. Volvía a ser imbécil y nosotros suspirábamos tranquilos.

Supongo que este sería el momento de decir aquello de «no prueben esto en casa», porque nos faltaría papel para listar todos los errores médicos en que incurrían Matt Groening y compañía en esa historia. Sin embargo, el trasfondo de este capítulo premiado bien podría acompañar al testimonio real de cualquier persona que haya sufrido un traumatismo o afectación en el cerebro y que, como consecuencia, haya vuelto del hospital siendo alguien distinto. En algunas ocasiones, un accidente o la aparición de un tumor han cambiado por completo la personalidad de sus protagonistas. Incluso los han convertido en genios de la música o las matemáticas. Visto así, ¿quién no querría llevarse un buen trastazo que le permitiera tocar la Quinta sinfonía de Beethoven sin haber recibido ni una clase de solfeo?

Decir que el sustrato biológico de nuestro cerebro y las conexiones entre las neuronas configuran en última instancia lo que llamamos mente —y las funciones cerebrales superiores como la conciencia, la memoria, la personalidad o el yo— tal vez suene obvio, pero nada más lejos de la realidad. La complejidad del problema mente-cerebro es tal que, aunque lleva siglos entre nosotros desde que aparecieran sus concepciones más rudimentarias, en la actualidad aún tiene a psicólogos, neurocientíficos y filósofos de la mente andando a la greña con la mejor respuesta a esta disyuntiva. Dualismo interaccionista, epifenomenalismo, materialismo emergentista… Se diría que los pensadores de este ámbito están abocados a enrocarse en la misma indiscernibilidad que la física cuántica lleva colgada como un sambenito y que Feynman describió con tanta picardía diciendo aquello de que «si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no entiendes la mecánica cuántica». Pero poco a poco se va avanzando en la resolución del misterio. Tenemos miles de millones de cerebros a lo largo y ancho de nuestro mundo que podemos observar y tratar de comprender. Y si la pregunta concreta es dónde se encuentra la personalidad en el cerebro, la respuesta la podemos ir construyendo, como un puzle, a base de las piezas que vamos obteniendo de casos clínicos que nos demuestran que sí, que la personalidad —o la inteligencia, o el lenguaje— tienen distintos centros distribuidos a lo largo de la morfología de nuestros prodigiosos sesos. Y que alterarlos afecta nuestra esencia. Vaya si lo hace.

Cambiar para mal

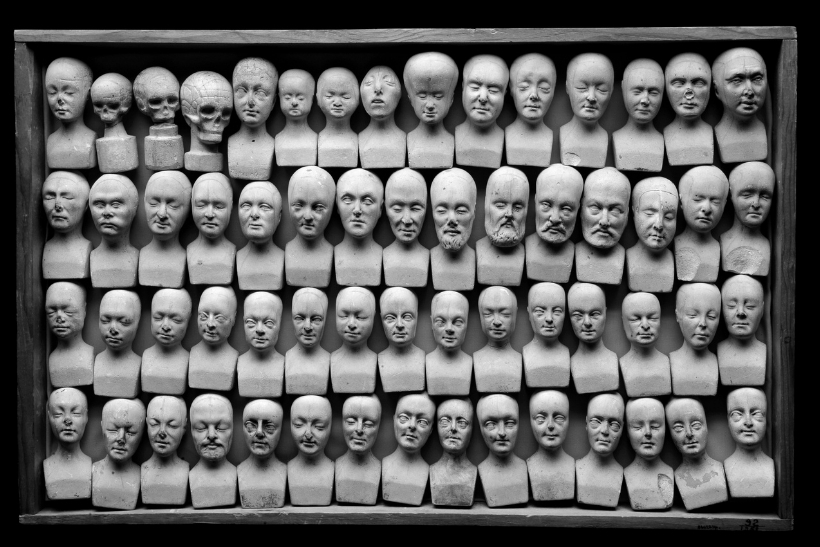

El caso paradigmático, el que aparece en todos los manuales de neurociencia básica, neuroimagen o neuropsicología de la personalidad, el caso del que cualquier persona mínimamente iniciada en la materia le hablará por lo rocambolesco de los acontecimientos que tienen lugar en él, es el de Phineas Gage. Se lo resumo en unas pocas líneas: Gage era un capataz de la emergente industria del ferrocarril en Estados Unidos. Uno de sus trabajos era el de realizar voladuras controladas: sus hombres excavaban un agujero en la roca, metían pólvora, luego arena, lo prensaban con una barra de hierro, y ¡bum! El 13 de septiembre de 1848, el orden de los factores sí alteró el producto cuando un despistado Gage insertó la barra antes que la arena. La barra salió despedida atravesándole la cabeza por debajo del pómulo izquierdo para acabar cayendo a 22 metros de distancia. El hombre sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Se dijo que pasó de ser un individuo responsable, un marido y padre ejemplar, a ser un borrachuzo irreverente que blasfemaba, se comportaba de forma caprichosa y vacilante, era manirroto y abandonaba todo plan de futuro a la primera de cambio. Aún llegó a vivir doce años llevando a todas partes su famosa barra y, tras su defunción, tanto su cráneo como su fiel compañera fueron donados a la colección de Historia de la Medicina de la Universidad de Harvard.

Más o menos ese es el relato que escuchará en boca de cualquier persona, y aunque no irá desencaminada, usted tendrá la obligación moral de decirle aquello de «sí, pero». Porque una historia tan morbosa lo tiene todo para calar con rapidez entre los profesionales del cerebro y la mente, y más todavía cuando durante las últimas décadas se ha podido comprobar mediante técnicas más modernas que, efectivamente, las personas con lesiones en esa región pueden acabar sufriendo ese tipo de cambios de personalidad. Pero hay toda una intrahistoria que bien merece ser contada y que circunvala prejuicios científicos y licencias artísticas de los tabloides amarillistas de aquella época. Es cierto que en las notas del doctor Harlow, encargado de su cura y cuidado durante la convalecencia inicial, el médico dejaba claro que Gage «was no longer Gage» (Gage ya no era Gage) y describía los cambios comentados más arriba. Pero no se sabe qué fue de la salud mental del accidentado capataz durante los meses posteriores al accidente. Por ejemplo, el propio Harlow también dejó registro de que Gage había empezado a contar historias a sus sobrinos sobre supuestas aventuras que había vivido, lo que daría una imagen más cercana a la de un hombre hogareño. Tampoco se guarda ningún testimonio de alguien que hubiera conocido a fondo al hombre antes del accidente y pudiera atestiguar el cambio. Algunas fuentes hablan de un Gage apático en lo sexual, mientras otras lo describen como un promiscuo (otras dicen incluso que aún vivió veinte años tras el accidente con la barra incrustada en el cráneo). En definitiva, se podría decir que la historia real se fue aderezando al gusto de las preconcepciones de los investigadores para así emplearla a placer como paradigma de la relación entre comportamiento y morfología cerebral. Hay quien sospecha que Gage, que se marchó a Chile a trabajar como conductor de diligencias, recuperó parte de su antiguo yo al cabo de los meses. Y quién sabe si ese detalle se dejó de mencionar deliberadamente para que la verdad no estropeara una buena noticia.

Por suerte para la ciencia, desde hace años intentamos ser más rigurosos con los historiales médicos y se cuenta con gran cantidad de información sobre pacientes que, debido a un accidente o algún otro tipo de dolencia, han dejado de ser quienes eran. Personas que de la noche a la mañana adquirían una personalidad apática o que, por el contrario, se mostraban desinhibidas e impulsivas, cuando no lo acompañaban de conductas delictivas o violentas. Un caso llamativo fue el de un profesor de mediana edad que, sin lo que parecía motivo alguno, empezó a desarrollar un gran interés por la prostitución y la pornografía infantil. Sus impulsos se volvieron tan intensos que, a pesar de sus esfuerzos por frenarlos, intentó abusar de su hijastra y, tras ser detenido, alejado de ella y él negarse a ir a terapia, acosó a sus compañeras de trabajo. Unos fuertes dolores de cabeza lo llevaron poco después al médico y el resultado de un escáner demostró la existencia de una importante masa tumoral sobre la corteza orbitofrontal. Tras la extirpación del tumor, el hombre volvió a ser el de antes, pero solo hasta que el tumor, que no había sido eliminado del todo, volvió a crecer y, con él, los impulsos más primarios del hombre. Una segunda intervención eliminó del todo tanto el cáncer como el comportamiento desviado, pero quedó abierto un interesante debate sobre quién está al volante de la responsabilidad de nuestros actos.

Si alguien hubiera preguntado a Platón sobre el comportamiento de nuestro profesor «guarrindongo», tal vez el filósofo hubiera tirado de una de sus más famosas alegorías para concluir que el carro alado que era el alma de ese hombre había dejado de ser tirado por el caballo blanco, el bueno, y estaba bajo el control absoluto del caballo negro, el de las bajas pasiones. Sin embargo, visto de esa forma, puede dar la impresión de que un cáncer nos puede eximir de toda responsabilidad sobre nuestros actos y, con ello, abocarnos al determinismo biológico más estricto que podamos imaginar. «Somos esclavos de nuestra biología.» ¿En serio? ¿El profesor se convirtió en pedófilo porque el tumor tocó donde no debía? ¿O ya lo era, y lo que hizo el cáncer fue eliminar la barrera que frenaba esos instintos? Y, en cualquier caso, ¿qué debemos hacer como sociedad frente a estas situaciones? ¿Se podría llegar a «curar» una personalidad patológica?

Cambiar para bien

A principios del siglo XX, el psiquiatra Egas Moniz decidió que podía ser una buena idea el uso en humanos con esquizofrenia o depresión grave de una técnica desarrollada años antes para apaciguar a chimpancés estresados. El procedimiento se basaba en perforar el cráneo a ambos lados de la frente e inyectar alcohol en la materia blanca del lóbulo frontal. Se esperaba que, al destruir conexiones cerebrales entre ese lóbulo y el resto del cerebro, el comportamiento general del individuo mejoraría y desaparecerían los delirios y otros pensamientos obsesivos. Nacía así la lobotomía. Moniz, que acabó recibiendo el Premio Nobel por su trabajo, no tardó mucho tiempo en perfeccionar la técnica mediante el uso de un leucotomo que permitía seccionar pedazos de cerebro.

La popularización de la lobotomía vino de la mano de Walter Freeman, doctor sin licencia para operar que se mostró interesado por el trabajo del médico portugués y lo importó a Estados Unidos. Freeman aún añadiría una modificación en la forma de proceder que acabó convirtiendo esta técnica en todo un exponente del torture porn: se introducía un orbitoclasto —lo que viene siendo un picahielos— en el conducto lagrimal y se martilleaba hasta que lograba atravesarse el cráneo tras el ojo y algunos centímetros de cerebro. La última etapa era la más precisa: se meneaba el cincel con mucho garbo y energía hasta que se seccionaba un buen manojo de nervios del lóbulo frontal. Nadie se sorprenderá si digo que la práctica se acabó ilegalizando solo treinta años después, dejando a decenas de miles de personas con importantes disfunciones de personalidad y comportamiento social. Sin embargo, el motivo de su desaparición no fue otro que el desembarco de los psicofármacos en los hospitales psiquiátricos.

Como es de suponer, pasar por una lobotomía y que el resultado fuera óptimo se trataba en muchas ocasiones de una cuestión de suerte y no de ciencia. Como en el caso de Phineas Gage, que la barra pasara un centímetro más a la izquierda o a la derecha podía haber provocado muy distintos desenlaces, la mayoría funestos. Pero hay veces en que la vida se reserva giros de guion impredecibles. Aunque son contadas, hay ocasiones en que, contra todo pronóstico, la cosa salió bien. Personas que, según el testimonio de sus allegados, se convirtieron en seres mucho más empáticos, agradables o tranquilos tras un accidente o la extirpación de un tumor cerebral. Pero si hay un perfil que se lleva el premio gordo del estupor es el de quienes han sufrido algún tipo de trauma cerebral que ha acabado desencadenando un síndrome del savant adquirido.

Jason Padgett era un vendedor de colchones con un historial estudiantil mediocre cuya máxima aspiración en la vida pasaba por cerrar los bares del puerto noche tras noche. En una de ellas, tras haberlo dado todo en el karaoke y salir a la calle en busca de nuevo destino, un par de individuos le dieron una paliza sin mediar palabra que acabó con él inconsciente en el suelo y los dos tipos marchándose con una chaqueta nueva. El momento what the fuck vino cuando, al despertar, descubrió que las matemáticas que años antes se le resistían habían cobrado una insultante sencillez. Movido por tan singular descubrimiento, decidió abandonar la colchonería y se convirtió en un investigador de la Universidad de Washington que igual se lía a calcular ondas gravitacionales como se interesa por el estudio de los fractales. Algo parecido le sucedió a Derek Amato. Tras una muy mala inversión que lo dejó en la estacada y trabajar como entrenador de kárate, agente de ventas y relaciones públicas sin saber qué hacer con su vida, un buen día, en una fiesta con piscina en casa de unos amigos, decidió que a ese balón sí que podía llegar, y llegó, pero el cabezazo que se dio contra el fondo de la piscina se debió de oír hasta en la casa del vecino. Lo simpático del asunto fue que, tras salir del hospital con una contusión grave, descubrió que, sin tener formación musical básica, sabía tocar el piano con verdadero virtuosismo. De la misma forma que sucedió con Padgett, la sensación que tuvo fue que el conocimiento surgió como por arte de magia y que, sin saber explicarlo, de golpe la música se desplegaba ante él con enorme naturalidad.

Vale, sí, nadie en su sano juicio probaría a darse cabezazos contra una pared para desarrollar una memoria prodigiosa o convertirse en un genio de las matemáticas por pura chiripa. Conseguir que el efecto de una contusión afecte al área concreta que pueda liberar esas capacidades —por describirlo de alguna forma— es una tarea abocada al más estrepitoso de los fracasos. Pero en una galaxia no muy lejana ya se han llevado a cabo experimentos mediante una técnica no invasiva —estimulación transcraneal por corriente directa— que tras estimular áreas concretas del cerebro mejora la capacidad de cálculo matemático durante meses. La técnica no es muy precisa y los resultados que arroja son poco significativos, pero es un principio. Aún faltan unos años para que alguien nos pueda poner un casco y, en cuestión de minutos, podamos decirle aquello de «Ya sé kung-fu».

Me pregunto si llegará el día en que conozcamos tan al detalle la estructura y las funciones de nuestro cerebro como para potenciar una habilidad específica con tan solo estimular sus regiones asociadas. Y me pregunto si ese descubrimiento no será el principio del fin de nuestra humanidad en lo que parece un relato sacado de una distopía demasiado biologicista para mi gusto. «Sea más empático en tan solo diez segundos. Conviértase en un genio de las matemáticas y sorprenda a sus amigos en la próxima fiesta». No tenemos que olvidar que somos quienes somos debido a nuestra biología, pero también a nuestra interacción con el entorno. Porque no sabremos nada de la mente humana si solo estudiamos de cráneo hacia dentro y obviamos todo el resto. ¿Cambió Phineas Gage solo por culpa de la barra que atravesó su cerebro, o también por la forma en que lo trató la sociedad a partir de su famoso accidente? Ninguna persona es una isla, y si así lo siente, es porque aún tiene que excavar a mayor profundidad.

Interesantísimo. Gracias.

Excelente. Para los que se hayan quedado con ganas de leer más sobre el tema, los libros del neurólogo Oliver Sacks son fascinantes, y con un anecdotario de primera mano amplísimo. A ver quien no se engancha con un libro que se llama “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”

Decir que el sustrato biológico de nuestro cerebro y las conexiones entre las neuronas configuran en última instancia lo que llamamos mente, es la conclusión inevitable, en una época, la nuestra, que el positivismo (y sus creaciones: ciencia y tecnología) se adueñó de la vida intelectual, espiritual y práctica. Tanto en el mainstream científico como en la opinión pública esto, hoy, constituye un dogma, perdón un hecho incuestionable. Los pocos filósofos que aún se enfrentan a la neurociencia se ven obligados a realizar malabarismos intelectuales para dar salida al cul-de-sac: ¿qué es primero la mente (personalidad, consciencia, espíritu, alma, etc.) o el cerebro?: dualismo interaccionista, epifenomenalismo, materialismo emergentista, etc.

Dices que en otra galaxia quizás tengan los medios para mapear minuciosamente el cerebro y para controlarlo, aunque también podría ser que en otra galaxia hubieran descubierto la verdad opuesta, que el cerebro es el hotel, pero que el ocupante , pertenece a otra dimensión no orgánica. Quién sabe. Además de las experiencia inquietantes que mencionas, todas ella del campo de la traumatología, existen otras que ahondan en el misterio, muchas otras, aunque no tan conocidas y mucho menos aceptadas porque ya sabemos que cada época defiende contra viento y marea los dogmas que la constituyen. Dentro de estas otras experiencias están las de los trastornos de personalidad múltiple, los testimonios de una consciencia extracorpórea vividas por pacientes anestesiados, en intervenciones quirúrgicas, que observaban su propio cuerpo y la sala de operaciones, etc., etc.

Un excelente artículo de divulgacion que a mi compañero de viaje hace reflexionar.

Reconocerlo llevó años de odio,

de amor, de ser un ser social,

de culpa o divergencias por el

gusto estético o gastronómico

que no tenían un sentido lógico,

y de a poco supe lo que anhelaba:

durar, ser joven, estar cómodo y,

sobre todo, que nadie objetara

su predominio que al principio

compartía y que por razones que

desconozco ahora solo a mí causan

risa. El se encierra en su mutismo

visual y solo estamos en paz

cuando nos quedamos en silencio.

Y es ahí en donde es un gran tipo,

capaz hasta de componer horribles

poesías o torpe elección de colores,

pero lo intenta, y eso me basta

porque soy su único amigo.

El que envejece soy yo, a él solo le

pasan los años, vive en eterno fervor,

se enarbola con palabras y hechos

y habla con lenguaje simbólico hasta

cuando duermo, y esto es un síntoma

de que le teme a la muerte porque

dormir es estar medio muerto y él

quiere estar siempre despierto.

De esto hablamos poco, no más de lo

necesario, como para dejar en un

mínimo orden posible lo que hallamos

cuando nos vayamos esperando,

por coherencia, siempre ser dos.

¿En qué quedamos con la barra? ¿se le quedó incrustada o se fue a 22 m.?

«Somos esclavos de nuestra biología». Sean cuales sean las respuestas a las preguntas que siguen.