Supongo que en cualquier otra circunstancia no habríamos simpatizado, ya que nuestros caracteres apenas tenían nada en común. D. era extrovertido, charlatán, brillante hasta decir basta y animado de una energía sobrehumana. Yo siempre fui reservado, casi huraño, parco en palabras, tímido hasta la médula. D. quería comerse el mundo, como a él le gustaba decir, «d’une seule bouchée». Yo me conformaba con que no me comieran a mí.

Pero cuando nos encontramos por primera vez, en un talgo nocturno que nos llevaba a la ciudad de Ginebra, descubrimos vínculos que nos unían mucho más de lo que nos separaba la diferencia entre nuestras personalidades.

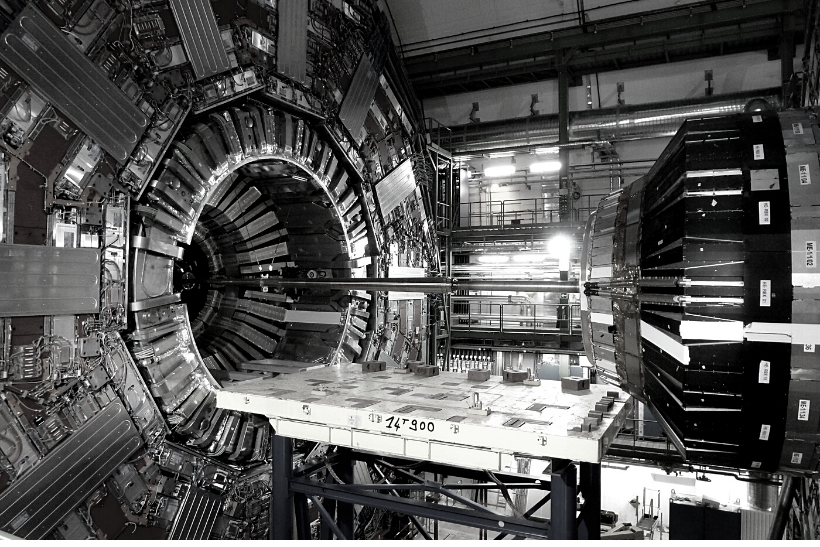

Uno de ellos era la física. Los dos habíamos obtenido una de las primeras becas de estudiante de verano que el CERN ofrecía a España como parte de los acuerdos relacionados con el ingreso (en realidad con el reingreso) de nuestro país en la todopoderosa Organización Europea para la Física de Partículas y los dos éramos conscientes de gozar de una oportunidad única, un billete que nos permitía colarnos en la meca de la ciencia, donde los mejores físicos del mundo investigaban la naturaleza de la realidad.

El segundo vínculo fue, de hecho, lo que propició la conversación durante el viaje, iniciando una amistad que ha sobrevivido a los vaivenes de la vida durante más de treinta años. La casualidad nos llevó a encontrarnos, en el vagón restaurante del tren, fumando un cigarrillo (todavía se podía fumar por la época) y leyendo el mismo libro, la obra maestra de John le Carré, El espía que surgió del frío.

«¿Nuestro contacto en Ginebra, supongo?», me preguntó al verme, parafraseando la famosa frase de Stanley, mientras me tendía una mano firme que apreté con fuerza.

«El mismo», sonreí.

Apenas pegamos ojo. Conversamos durante horas, D. mucho más comedido de lo que más tarde descubriría que era, yo inusitadamente locuaz. Nos confesamos mutuamente la intención de no regresar a nuestras respectivas universidades cuando terminara el verano, buscando la manera de quedarnos durante tanto tiempo como pudiéramos en el CERN. Enumeramos largamente todas las novelas de espías que ambos habíamos leído. Nos juramentamos lealtad eterna, con la convicción de dos náufragos que se encuentran en una isla desierta.

Aquel verano y los tres años que siguieron los recuerdo como una larga trasnochada. Mis jornadas en el laboratorio se extendían de sol a sol, o más bien de estrella a estrella, ya que solía irme a la cama sobre las seis o las siete de la mañana, aún de noche en invierno, y cuando me espabilaba, sobre las dos o las tres de la tarde, apenas quedaba ya luz. El horario de minero, los bolsillos vacíos en una ciudad extravagantemente rica y mi reconcentrada timidez no ayudaron a que aquel fuera un tiempo feliz. No tenía otro amigo que D.

En cuanto a él, se desenvolvía en el CERN con la soltura de un cardenal en Roma, hablaba fluidamente media docena de idiomas, había alquilado un apartamento en Ginebra —aunque nunca hablamos del tema, pronto entendí que su familia gozaba de todos los recursos de los que la mía carecía— y su casa, siempre de bote en bote, se había convertido en una de las estaciones obligatorias en el circuito de la beautiful people de la ciudad.

Y, sin embargo, tras los fuegos de artificio, D. era capaz de rendir más que yo, a pesar de que mi sensación era la de no hacer otra cosa que trabajar. En cierto modo era una simple cuestión de resistencia física, yo necesitaba dormir seis o siete horas cada día para ir tirando, a él le bastaba con alguna siesta a trasmano para funcionar a plena máquina. Pero también nos diferenciaba la intensidad con la que abordábamos los problemas. Yo trataba de resolverlos con tesón y firmeza, pero me enfrentaba a ellos a la defensiva, consciente de mis limitaciones. D., en cambio, los perseguía hasta agotarlos para después devorarlos a feroces dentelladas, como un lobo hambriento. «D’une seule bouchée», reía.

Solíamos darnos cita hacia las seis de la mañana cada día en la cantina del CERN para tomar un último café antes de irnos a dormir (huelga decir que una de las cosas que teníamos en común eran unos niveles de cafeína lo bastante altos como para fulminar a un rinoceronte). Para mí era, a menudo, el mejor momento del día. Hablábamos sobre todo de nuestro trabajo, pero a menudo la conversación divagaba, azuzada por la irrealidad del alba, hacia fantasías en las que la neblinosa Ginebra se transformaba en la ciudad de los espías y nosotros en protagonistas de una guerra sin cuartel entre bandos enfrentados.

Pasaron tres años. D. ascendía en el CERN como la espuma. Yo era valorado en mi equipo, pero no me hacía ilusiones. Era el primero en darme cuenta de que carecía del liderazgo necesario para empujar mis proyectos, lo que me llevaba inevitablemente a acabar siendo lugarteniente de otros. Aquello me amargaba, pero no podía remediarlo. Me faltaba una cualidad que a D. le sobraba, esa extraña mezcla de inconsciencia y atrevimiento que le permitía apostar por ideas, a menudo descabelladas, acertando más veces de las que se equivocaba. Lo más desesperante es que muchos de sus triunfos se debían a la suerte, no eran pocas las ocasiones en las que, persiguiendo una idea equivocada, daba por el camino con otra acertada y mucho más importante que la original. D. daba por supuesto que aquella metodología demente era la forma correcta de hacer ciencia.

«No te entiendo», protestaba yo. «Es como si te propusieras caminar sin rumbo por la ciudad, con la esperanza de encontrar tu casa por puro azar».

«Así es, hermano», afirmaba él, exhibiendo aquella sonrisa lobuna suya, siempre hambrienta. «La ciencia no recompensa el tesón, sino la locura».

Lo decía completamente en serio. Y en eso también diferíamos. Yo aspiraba a que en mi vida hubiera algo más que la entrega absoluta a una profesión bella pero tiránica. Me daba perfecta cuenta de que el precio que se nos exigía por la olla de monedas de oro al final del arco iris (la felicidad exultante de dar con una idea original o desarrollar una técnica nueva, no digamos ya de realizar un descubrimiento) era demasiado alto. Ya por entonces, los experimentos de física de partículas empezaban a masificarse y realizar una contribución visible a la causa común era muy difícil, la mayoría de los científicos e ingenieros que trabajábamos en una de aquellas empresas nos conformábamos con aportar nuestro grano de arena y recibir las dosis de crédito que nos correspondían, aunque a todos nos constaba que el sistema era injusto.

«Winner takes it all», afirmaba D., y no le faltaba razón. El sistema tendía a recompensar a los más brillantes entre nosotros, en detrimento de los que, sin serlo tanto, hacíamos posible que el experimento funcionara. Mi amigo se contaba, por supuesto, entre los ganadores, era, de hecho, el ganador por antonomasia. A cambio, su entrega a la física era absoluta. Yo sabía mejor que nadie que su agitada vida social, los coches deportivos y la ropa cara que podía permitirse, las fiestas en su apartamento, los ligues de fin de semana… no eran otra cosa que humo, el disfraz de un espía que disimula, tras una bien elaborada fachada, sus auténticas intenciones. Todo aquello que tantos le envidiaban (el dinero, la popularidad, los amoríos, el éxito del que gozaba) a él le traía sin cuidado. D. solo aspiraba a una cosa.

«Quiero ser el amante de la sacerdotisa más sagrada de Cartago, hermano, el consorte de la reina más bella de Thule, el chulo de la más puta de todas las meretrices de Babilonia».

Se refería a la ciencia y yo sabía que, tras su arrebatada forma de hablar, decía la verdad.

Seis meses antes de terminar la tesis doctoral, D. ya tenía una oferta de la Universidad de Stanford. Yo no tuve tanta suerte. Opté sin éxito a un puesto de plantilla como científico del CERN y tuve que conformarme con una plaza de profesor ayudante en una universidad de provincias española.

Después de doctorarnos, nuestros caminos se separaron. Yo regresé a España, donde tuve que lidiar con el exceso de clases, la falta de recursos, la poca tradición investigadora de mi universidad y una burocracia espesa que dificultaba hasta el paroxismo mi trabajo. A cambio, recuperé amigos, volvía a gozar de unas pequeñas dosis de tiempo libre, salí del embrutecimiento en el que me había sumido durante los años en el CERN (rescaté del olvido el hábito de la lectura, del cine, de los paseos indolentes un domingo por la mañana, el placer de visitar un museo o tomar un café sin prisas en mi barrio, disfrutando del fresco de la tarde y el azul del cielo). Me enamoré y fui correspondido, me casé, tuve hijos. Al cabo de una década había conseguido montar un pequeño grupo y decidí volver a participar en los experimentos del CERN.

Para facilitar la integración de mi equipo, solicité un año sabático y regresé al laboratorio diez años después de aquel primer verano. Un poco por nostalgia, decidí viajar de nuevo en tren, a pesar de lo poco práctico que resultaba, comparado con el avión. También decidí releer por el camino mi vieja novela de espías.

Cuando me encontré a D. en el mismo vagón-restaurante en el que habíamos coincidido tanto tiempo atrás (el tren era distinto, el vagón más lujoso, ya no se podía fumar y los dos empezábamos a peinar alguna cana, pero la sensación de déjà vu no fue menor por eso) casi no me sorprendí. Por increíble que la casualidad fuera, las novelas de espías estaban repletas de tales coincidencias.

«Nuestro contacto en Ginebra, supongo», me saludó, con aquella sonrisa suya en los labios, que tanto había echado de menos.

Tampoco dormimos aquella noche. Nos pusimos al día de nuestras respectivas vidas, aunque en realidad no habíamos perdido nunca del todo el contacto. Le enseñé fotos de mis hijos y él me hizo reír con chispeantes historias de sus amantes. Le conté mis planes de integrarme en uno de los experimentos que arrancaban en el nuevo acelerador del CERN y le pregunté por los suyos. No fue hasta el segundo armañac que me confesó que había aceptado la oferta del laboratorio para dirigir precisamente el experimento en el que yo quería participar.

—Me alegro muchísimo —le aseguré—. Contigo a los mandos un descubrimiento es inevitable.

—No sé, hermano —protestó él—. El CERN ya no es lo que era. Hace unos años hacían falta soldados que supieran manejar la espada, ahora prefieren cortesanos hábiles con la daga.

—¿Qué quieres decir? —pregunté.

—Quiero decir que la física de partículas siempre fue un mundo de clanes. Es verdad que las tribus luchaban a veces entre sí pero también que se adentraban juntas en la selva. Los experimentos eran caros, pero podían pagarse del presupuesto del laboratorio y los equipos se seleccionaban exigiendo talento y trabajo a sus miembros. Hoy las cosas son muy diferentes.

—¿En qué sentido?

—Los experimentos son mucho más complejos y mucho más caros. Para pagarlos es necesario montar consorcios que involucren a muchas universidades y el precio a pagar es que se te llene el laboratorio de inútiles, que no tienen la preparación técnica ni la devoción necesaria para dedicarse a esto.

—Como yo, quieres decir.

—Tu caso es diferente. Tú eres de los nuestros.

—Técnicamente soy uno de esos inútiles despistados que viene por unos meses al CERN, mendigando algo que hacer.

—Pamplinas. Ojalá fueran todos como tú.

Lo cierto es que D. no se equivocaba. La física de partículas derivaba hacia los esquemas de la gran ciencia, esto es, de la ciencia muy cara para las arcas de una sociedad cicatera que siempre ha escatimado el grano a la gallina de los huevos de oro. No solo los proyectos eran cada vez más costosos, también los tiempos se dilataban. Cuando un experimento está en plena producción, cuando un descubrimiento puede ocurrir en cualquier instante, la selección natural exige el talento, la obsesiva devoción y la ferocidad que exhibía mi amigo. Cuando, por el contrario, los equipos necesarios para llevarlo a cabo demoran años en construirse y el esfuerzo involucra a miles de personas (como era el caso con el nuevo acelerador), aparecen nuevas especies que se adaptan mejor al entorno.

«En el CERN», me decía, «ya no hacen falta físicos brillantes. Ahora lo que se precisa son capataces, mánagers y administradores».

D. solo ocupó el puesto directivo que le ofrecía el CERN un año, antes de renunciar para empezar un nuevo experimento, buscando materia oscura, en Estados Unidos. La víspera de su partida nos dimos cita para cenar juntos en uno de los bares de emigrantes que frecuentábamos en nuestra época estudiantil. No hablamos mucho hasta haber vaciado un par de botellas de albariño.

—Te sorprenderá que abandone —me dijo al fin.

—No del todo —contesté—. He tenido tiempo de ver cómo van las cosas aquí. Es verdad que los tiempos han cambiado.

—Ni te imaginas cuánto. Ya no queda sitio para los espías, hermano. En el CERN ahora mandan los funcionarios.

—Se va a hacer extraño estar aquí sin ti.

—Quizás —asintió él—. Lo cierto que no queda espacio para las balas perdidas como yo. Demasiado respondón, me temo. Es el tiempo de la gente seria, responsable, paciente y bien mandada.

Pensé que diría: «como tú». Pero en lugar de eso vació su copa, de un solo trago, antes de pedir la cuenta.

Una buena historia. Y muy bien contada. Entre líneas -como en las buenas historias- se adivinan hilos que apetece seguir. Para encontrar la «olla de monedas de oro al final del arco iris»?

Han habido físicos de primerísimo nivel con gran vocación docente. Caso de Richard Feynman por ejemplo. Excelente artículo.

A los dos días de que se publique esto muere LeCarre. ¿Casualidad?

Pingback: La Fábrica - Jot Down Cultural Magazine