Debía tener cuatro o cinco años cuando mi abuelo empezó a llevarme a ver los trenes. Vivíamos en Montgat, un pueblo a orillas del mar y la vieja línea Barcelona-Mataró, donde todo el mundo siempre se ha quejado sobre cómo el tren separaba el pueblo de la playa y de todo el ruido que hacía. A mí la idea de tener trenes frente al mar me parecía la mejor idea del mundo.

Recuerdo esos paseos con mis abuelos cada tarde junto a las vías, esperando ver pasar una desvencijada suiza (mejor en amarillo-azul que en verde-gris; eran más bonitas) o una de las por aquel entonces nuevas 440, relucientes con el sol de poniente.

Por aquel entonces aún no sabía qué estaba viendo ni me había dedicado a aprenderme de forma obsesiva las características de cada serie de Renfe, pero todo lo que veía, escuchaba y olía me gustaba. El susurro de metal contra metal, de rueda y carril, los chasquidos de la catenaria, el zumbido de los motores eléctricos, el ronroneo cansino del freno reostático, el olor a aceite lubricante, flujo hidráulico y motor eléctrico. Recuerdo, sobre todo, el tamaño, el peso; la sensación de un objeto metálico enorme, atronador, llevando cientos de personas a sitios lejanos y misteriosos.

Durante los años siguientes cogí el tren cientos de veces con mi abuelo en excursiones infantiles por toda Barcelona, fuera desde Montgat, hacia la vieja estación de cercanías ya desaparecida al lado de la Estació de França, fuera desde Vallvidrera, con el funicular de madera y la gran caverna subterránea de los FGC y la ya desaparecida Avinguda de la Llum sobre ella. El viaje en sí me gustaba casi tanto como el destino; las idas y venidas de los trenes y metros en estaciones eran una atracción más.

Explico todo para dejar claro que lo mío con los ferrocarriles viene de lejos; aunque a los cinco años era difícil hablar de obsesión enfermiza, mi insistencia en ir a ver esos cacharros y pedir trenes eléctricos a los Reyes Magos eran ya síntomas preocupantes. La fascinación de aquellos días se derivaba más del hecho de que los trenes eran grandes y ruidosos (a todos los niños les gustan las cosas grandes y ruidosas, supongo) que de la finura técnica del material rodante, la belleza funcional de las infraestructuras, la historia detrás de cada piedra o los beneficios económicos y sociales del transporte público, pero la afición estaba ahí. En el fondo, todos los motivos, argumentos e historias que pueda explicar sobre por qué adoro el ferrocarril como medio de transporte no dejan de ser racionalizaciones para disimular el hecho de que en el fondo no soy más que un chaval de cinco años al que le gustan los objetos grandes y ruidosos.

Esto no quiere decir que no tenga estupendos motivos para justificar racionalmente mi amor ligeramente irracional por el ferrocarril, obviamente. El tren, y todo lo que lo envuelve, es un sistema de transporte fascinante, tanto por su funcionamiento en sí mismo como por su historia, íntimamente relacionada con el mundo que la rodea. El ferrocarril es el elemento clave, la pieza central de la Revolución Industrial; su construcción, auge, caída y resurrección son una parte integral de la historia de los países por donde ha circulado.

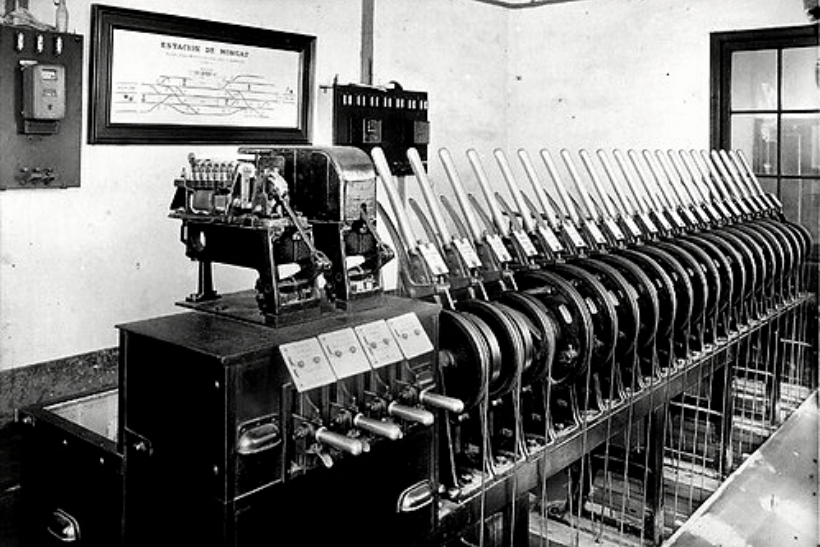

Como sistema de transporte, el tren es un mundo aislado, regido por sus propias reglas. En el siglo XIX las compañías ferroviarias eran las organizaciones más complejas jamás creadas por la humanidad: obras de infraestructura que se extendían cientos de kilómetros moviendo cientos de locomotoras (por aquel entonces las piezas de maquinaria más avanzadas del mundo) a velocidades jamás vistas, transportando volúmenes de carga y pasaje nunca vistas hasta entonces. Ejércitos y flotas habían empleado más gente a mayores distancias, pero hasta el ferrocarril nunca nadie había acumulado e invertido capital fijo y tecnología con la misma intensidad.

La historia del ferrocarril esos primeros años es una de aprendizaje. Es un sistema nuevo, así que las nuevas compañías deben aprender a diseñar horarios, mantener y distribuir material, construir infraestructuras que tengan la suficiente capacidad para ser rentables, sean lo bastante sólidas para ser fiables y lo suficientemente baratas como para no hundir la empresa (durante todo el XIX los ferrocarriles quebrarán más bancos que nadie con sus créditos impagados), y hacerlo cobrando tarifas que generen tantos ingresos como sea posible. Todo esto, por supuesto, operando con locomotoras tan novedosas como aterradoras y utilizando sistemas de señalización y seguridad a menudo improvisados sobre la marcha o derivados de dolorosos accidentes. Leer sobre ferrocarriles en tiempos pasados, y ver las locomotoras y maquinaria de la época, es leer sobre cómo adoptamos nuevas tecnologías; un microcosmos de nacimiento de las burocracias, el orden y la estandarización del mundo moderno. El tren es el legado más visible de los cambios de esa era.

De forma más significativa, la emergencia del ferrocarril como medio de transporte fue determinante en el desarrollo del mundo que conocemos. La Revolución Industrial hubiera sido básicamente imposible sin la enorme caída del precio del transporte terrestre derivado del tren; el transporte fluvial nunca hubiera sido suficiente. El ferrocarril hizo posible la fabricación industrial a gran escala, al poder llevar materias primas y productos finales a un coste aceptable. También abrió la posibilidad de nuevos horrores jamás vistos hasta entonces: a principios de agosto de 1914, durante las trescientas doce horas posteriores a la movilización general alemana, once mil trenes llevaron 2,2 millones de soldados y 600 000 caballos en trenes de cincuenta y cuatro vagones a la frontera con Francia. Los quinientos sesenta trenes al día que cruzaron la frontera fueron el inicio de una nueva clase de guerra; un signo más de los enormes cambios traídos por el ferrocarril.

Cada línea de tren explica una historia. Pongamos, por ejemplo, el Directo de Burgos, o más concretamente la línea de Madrid al norte vía Aranda del Duero. La línea fue diseñada en 1926, salida del Plan Guadalhorce, el intento de la dictadura de Primo de Rivera de racionalizar la red de ferrocarriles. La idea era construir una línea más rápida para conectar la capital y el País Vasco evitando el largo rodeo y fuertes pendientes de la línea de Ávila (que ya era una castaña entonces) cruzando la sierra de Guadarrama por el camino más corto. El plan era construir la mejor línea posible para las locomotoras y trenes de la época, con pendientes suaves, doble vía y curvas aptas para ser tomadas a 100-120 km/h, circulando lejos de los pueblos si era preciso para mantener la velocidad.

La línea se empieza a construir, con algunos tramos completos durante la república, pero todo queda a medias durante la Guerra Civil. Tras la guerra el Gobierno, falto de dinero, avanza lentamente en su construcción utilizando colonias penitenciarias, pero nunca detienen la obra. El proyecto sigue en obras hasta 1968, cuando se inaugura la línea con los nuevos TER y Talgo III. El problema, claro está, es que es una vía diseñada en los años veinte, para tecnología de los años veinte: aunque es mejor y más rápida que la línea de Ávila, circula en medio de ninguna parte y apenas permite recortar entre treinta y cuarenta y cinco minutos entre Madrid y Bilbao. Lo que hubiera sido una línea de altas prestaciones a principios de siglo era una vía redundante y sin apenas población a la que servir cincuenta años más tarde. Fomento, harto de la línea de Ávila, finalmente construye una línea buena de veras a base de horadar dos túneles de veintiocho kilómetros bajo la sierra hacia Valladolid. El Directo queda relegado a regionales, hasta que un hundimiento en los mal construidos y peor mantenidos túneles de la línea fuerza su cierre. Aranda, que había sido cruce de dos líneas (el Directo y el Valladolid-Ariza) se queda sin tren, décadas después, sin que la prosperidad nunca acabara de llegar.

Cada línea de tren es la historia de los inversores que creyeron que construir una obra de esa magnitud era una buena idea. Es la historia de los ingenieros que la diseñaron, intentando adivinar qué necesidades iba a tener la línea, siempre frustrados por la falta de dinero. Es la historia de las industrias que nacieron a su alrededor, las ciudades que prosperaron, los pueblos que se vaciaron con la nueva vía de escape.

A menudo, es la historia de grandes fracasos, de industrias que nunca aparecieron, o viajeros que nunca fueron suficientes. Otras es una historia de prosperidad, crecimiento, actualización constante. El ferrocarril es siempre el reflejo del mundo nacido a su alrededor; a veces la piedra maestra de ese mundo, a veces el esqueleto abandonado de tiempos pasados.

Incluso hoy en día, una empresa ferroviaria es una maquinaria increíblemente compleja. Cercanías Madrid, en un día normal, tiene que mover 1385 trenes con 880 000 viajeros en una red de trescientos setenta kilómetros y diez líneas. Lo tiene que hacer siguiendo unos horarios estrictos calculados al minuto, asegurándose que cada tren llega al anden que le toca cuando debe, sin retrasar a otros, utilizando infraestructuras a menudo construidas hace más de cien años. Solo decidir dónde posicionar material al principio y final del día, cómo rotar personal y programar mantenimiento es complicado; hacerlo cada día en un servicio público del que dependen cientos de miles de personas es una tarea titánica.

Para los amantes del orden, la organización y los procedimientos establecidos una empresa ferroviaria es una especie de paraíso burocrático. Renfe, la SNCF o la DB son en el fondo enormes economías planificadas; empresas de logística monumentales donde todas sus piezas están visibles. Un horario y mapa de ferrocarriles es una ventana abierta a un ballet coordinado, complejo y detallado ejecutado por miles de toneladas de metal en movimiento cubriendo miles de kilómetros de distancia. Es una proeza técnica tremenda, hecha trivial por años de experiencia y estudio.

A todo esto hay que añadirle la brutal eficiencia de un sistema ferroviario a pleno rendimiento. En términos de espacio utilizado, velocidad y consumo de energía, no hay nada que sea capaz de competir con el tren para mover cantidades descomunales de mercancías y pasajeros a alta velocidad y bajo coste. Hay algo maravilloso, brutal en ver una línea llevando cantidades desorbitadas de gente sin apenas esfuerzo. El túnel bajo la avenida Lexington del metro de Nueva York (cuatro vías, trenes de 180 metros) mueve cada día, sin excepción, 1,3 millones de viajeros. Para conseguir una capacidad de tráfico equivalente con carreteras harían falta cuatro autopistas de cuatro carriles completamente saturadas las veinticuatro horas del día, sin excepción. Estas cifras, por cierto, no solo están al alcance de metros; la Tokaido Shinkansen, la línea de alta velocidad entre Tokio y Osaka, mueve 400 000 viajeros al día en solo dos vías a 270 km/h.

En mercancías, las cifras son aún más contundentes. Un mercante pesado en un país donde se hacen bien (Rusia, China o Estados Unidos) puede pasar fácilmente de las 10.000 toneladas, o unos 225 camiones, utilizando un solo maquinista y varias locomotoras en mando múltiple. Si nos ponemos excesivos, hay circulaciones por encima de las 30.000 toneladas con trenes de varios kilómetros de longitud. La ventaja sobre la carretera, por supuesto, es que el ferrocarril puede mover ese volumen utilizando mucha menos energía, y con mucha mayor densidad de circulaciones si fuera preciso.

Las cifras ayudan, pero también está la estética. Hay algo sereno en los dos raíles paralelos alejándose hacia el infinito; en el orden de las vías, señales y catenaria. Los carriles metálicos, las traviesas, son objetos donde la forma sigue la función de manera elegante. Las locomotoras de vapor son el triunfo de la maquinaria visible; todo expuesto, todo funcionalidad. En funcionamiento son casi orgánicas, como si respiraran con cada revolución de sus bielas. Incluso los trenes más modernos y menos románticos son máquinas que se adaptan al entorno donde deben operar, a los procedimientos, gálibos y funciones que deben llevar a cabo.

Por supuesto, también está el romanticismo, el aura de los ferrocarriles. Los grandes viajes, los lujosos trenes de la Belle Époque, las despedidas en el andén, las melancólicas noches en expresos nocturnos. Una de mis películas favoritas es Before Sunrise al fin y al cabo, donde dos amantes se encuentran en un tren camino a Viena. El ferrocarril ha sido el escenario de miles de novelas y películas, y ha generado millones de historias. Ha sido, y sigue siendo, una forma civilizada de viajar, sin esperas, sin controles de seguridad irritantes (menos en los AVE…), a ras de suelo, con tiempo de mirar por la ventana y sentir que estás desplazándote de un lado a otro. En un avión te trasladas, en un tren viajas. El ferrocarril sigue siendo un medio de transporte en el que puedes imaginar historias sin tener que pensar en el suplicio de un aeropuerto congestionado o las estrecheces de la clase turista. Es un lugar donde los ruidos de fondo son mecánicos, naturales, decentes, no turbinas aullantes en el aire enrarecido en el límite de la troposfera.

En el fondo, sin embargo, el ferrocarril para mí son los recuerdos de esas tardes de verano en Montgat, viendo pasar los trenes. Era ver esas máquinas maravillosas, y querer viajar en ellas, entender todo lo que escondían. Cada vez que leo de trenes, cada vez que viajo en ellos, cada vez que hago una combinación absurda de transporte público o un enlace extraño de metro para ver líneas nuevas lo que hago es recordar, por un momento, la sensación de ver el mundo como un niño, y eso me hace sonreír.

La verdad, a mí me basta.

Encantador artículo Roger. Mi niñez va asociada a los viajes en tren desde Madrid hasta Alar del Rey en el express-correo Madrid-Santander, para desde esa estación ir a los pueblos de mis tíos y abuelos.Recuerdo mi emoción cuando en mi primera vista al museo de Ciencias de Londres reconocí una de las locomotoras allí expuestas como el modelo de esa linea. Me sigue pareciendo un modo de viajar maravilloso.

Estación de Ariza… ¡Cuántos recuerdos de la década de los 50! Venta de Baños, Aranda de Duero… Y todas estas localizaciones, a lomos de un tren apodado «El Shangai». ¿Puede ser o es un error de mi memoria?

El Shangai creo recordar era el tren que hacía el recorrido de La Coruña a Barcelona y empleaba algo más de 30 horas en hacerlo

En efecto, molinero, lo busqué por la tarde y encontré amplia información sobre ese tren .¡Gracias por su ayuda y saludos!

Coincidimos bastante, salvo que mi abuelo me llevaba a ver esos gigantes negros que bufaban vapor y se alimentaban con montones de paladas de carbón.

También me gusta la sensación de infinito que dan las vías, sobretodo cuando se pierden en un túnel como en la estación de Sao Bento en Oporto o en la de Port Bou.

Muchas gracias por el relato.

Buen articulo, gracias.

Por comentar otra historia de trenes, en el libro «La mujer que visitaba su propia tumba. Una historia se Manchukuo» se habla de la SMR (South Manchurian Railway), el ferrocarril manchuriano que los japoneses recibieron de los rusos tras la guerra Ruso-Japonesa de 1904-05. Se analiza la importancia del tren como arma de colononizacion, ya que decidia que areas se desarrollaban economicamente (a las que llegaba) y cuales no. En la decada de los 30 la SMR era, de largo, la corporacion mas grande de todo Japon y tan poderosa que era poco menos que un Estado dentro del Estado.

Muy buen artículo. Gracias. Dejo aquí un enlace a un texto interesante sobre cómo los ferrocarriles influyeron en los husos horarios.

https://blog.renfe.com/que-hora-es/

Mis recuerdos de trenes de la niñez se remontan a mediados finales de los sesenta, cuando un par de veces al año íbamos a recoger a mis tios de Bilbao a la Estación de Francia de Barcelona, vestíbulo catedralicio, una playa de andenes en parte curva, altísimos arcos de acero pintados de negro, enormes topes de final de via con acento inglés, fria iluminación industrial, derramando viajeros y equipajes los trenes recien llegados, aquiescentes a la ocupación los cercanos a partir.

Te refieres al tiempo que se tardo en hacer la línea País Vasco – Madrid. la famosa Y griega vasca lleva más de 20 años y va para rato . Además para ir a Barcelona o Madrid el tren hace escalas larguisimas en Alsasua , Miranda,… A mí el tran me encanta pero no tanto como para aguantar paradas de más de una hora

Pingback: España en regional: de Valencia a Barcelona | sephatrad