A Andy Warhol se lo conoce por crear iconos, pero fue Raymond Loewy quien edificó verdaderos monumentos. (Philippe Tretiak, escritor)

Está en todas partes. Literalmente. Es posible que muchos de ustedes no conozcan su nombre ni su rostro, pero han crecido y viven disfrutando a diario del fruto de su trabajo. Frutos que han visto miles de veces, a su alrededor y también en infinidad de referencias culturales imprescindibles. Piensen por ejemplo en sus películas favoritas de Hollywood; allí aparece constantemente la firma de nuestro protagonista, en la secuencia más inesperada. Ustedes probablemente habrán visto muchas de estas películas sosteniendo una botella de Coca-Cola o Fanta, tal vez mordisqueando unas galletas Lu y algunos incluso teniendo un paquete de Lucky Strike descansando sobre la mesita del salón. Todo eso también lleva su firma. Pero hay todavía más: en sus propias casas, la mayoría de aparatos y muebles que utilizan son también hijos de nuestro protagonista, ya sea de manera directa o indirecta. Ustedes y yo vivimos en una civilización donde muchas cosas tienen el aspecto que tienen porque hubo un hombre, nuestro hombre, que les confirió ese preciso aspecto. Y es el aspecto de las cosas lo que se recordará de esta nuestra civilización dentro de milenios, cuando los arqueólogos del futuro encuentren utensilios enterrados en alguna ruina y nos identifiquen con ellos así como nosotros identificamos a los antiguos egipcios con sus jeroglíficos o al Imperio romano con sus esculturas y su cerámica. Es muy posible que, en ese futuro, uno de aquellos arqueólogos observe esos restos y decida bautizar nuestra civilización como la «cultura Loewy». ¿Creen que exagero? Continúen leyendo, porque vamos a hablar de Raymond Loewy, uno de los genios creadores que ha marcado nuestras vidas de una manera más directa.

Uno difícilmente puede abrir una cerveza o un refresco, pedir el almuerzo, subirse a un avión, poner gasolina, enviar una carta o comprar un electrodoméstico sin encontrarse con una creación de Loewy. (Susan Heller, articulista del New York Times)

¿Qué es un genio? Habría muchas formas de definirlo, pero podría decirse que un genio es aquel que toma los elementos de cierto arte, de cierta disciplina, y puede combinarlos de manera diferente a como los combinan los demás, creando algo completamente nuevo. Un genio es también aquel que observa los elementos de la realidad, ya sean sonidos, notas musicales, palabras, números, leyes físicas o como en este caso, objetos de uso cotidiano, y es capaz de encontrar entre esos elementos relaciones nuevas que otros no captan, pero que el genio, con esa facilidad aparentemente innata, descubre y después enumera en forma de leyes y principios para que los demás aprendamos a verlas también. Así, genios fueron Bach, Newton, Wagner, Einstein, Picasso, Charlie Parker o Stanley Kubrick. También un genio fue, y no crean que de menor cuantía, el protagonista de nuestro relato. Incluso aunque obviásemos la magnitud de su abrumadora influencia sobre el decorado de nuestras vidas, merecería ese calificativo por lo profundo y revolucionario de la revolución estética que produjo su trabajo. Raymond Loewy fue un genio del diseño industrial, el padre del diseño moderno y, como decía un viejo artículo de la prensa estadounidense, el hombre que le dio a los siglos XX y XXI el aspecto que han tenido y tienen.

Pero un momento… ¿he dicho «diseño industrial»? Esas palabras quizá puedan producirles a ustedes la impresión de que hablamos de una disciplina fría y matemática, en la que únicamente trabajan sesudos ingenieros y que poco tiene que ver con la efervescente creatividad del arte. Pues bien, esa impresión es equivocada. El trabajo de Raymond Loewy tenía mucho de arte. Consistía en dotar al producto industrial de una aureola estética atractiva, sí, pero lo hacía basándose en principios estéticos que bien podemos calificar de puramente artísticos y que marcaron la percepción estética de varias generaciones (incluyendo la presente). Su aportación no tenía demasiado que envidiar a la de un Marcel Duchamp, por ejemplo; la gran diferencia reside en que el trabajo de Loewy no estaba destinado a las galerías de arte sino a las mesas de diseño de la gran industria. Pero esa es la única distinción; es más, con el correr de los años la obra de Lowey ha llegado a protagonizar exposiciones en importantes centros de arte como el Georges Pompidou de París, el Philadelphia Museum of Art o el Museo Hagley. Cuando Andy Warhol se sintió fascinado por las antiguas latas de sopas de la marca Campbell, Raymond Loewy llevaba ya décadas creando diseños industriales y logotipos comerciales que no solamente formaban parte indisoluble del bagaje cultural común, sino que fueron arte y tuvieron una influencia artística importante, empezando por el propio pop art.

Raymond Loewy nació en Francia, aunque más tarde se nacionalizaría estadounidense, y desde luego tuvo una juventud intensa. Llegó a servir en las filas del ejército francés durante la I Guerra Mundial, resultando herido y haciéndose merecedor de altas condecoraciones por su valor. Pero su auténtica vocación tenía muy poco que ver con las trincheras. Sus dos amores eran el arte, especialmente el dibujo, y el diseño de objetos. Dos disciplinas que en su momento cualquier académico hubiese considerado casi opuestas: el Arte, con mayúsculas, frente a la artesanía… con minúsculas. Sin embargo, como suele suceder con los visionarios durante su etapa de formación, Raymond Loewy no compartía estos prejuicios y no sentía que existiese una separación esencial entre el arte y el diseño. De hecho, uno de sus primeros trabajos reconocidos fue la fabricación de una maqueta de avión a escala. Ese tipo de diseños excitaban su creatividad, haciéndole sentir un estado de «euforia», y los trataba con tanto amor como un pintor puede tratar a su lienzo. Aquella maqueta fue el primer ejemplo de que el apasionado amor de Loewy por el diseño era contagioso: el pequeño avión a escala terminaría comercializándose con éxito gracias a su atractivo aspecto, un aspecto que nacía de aquella euforia creativa.

Sus logros verdaderamente importantes, sin embargo, se producirían en los Estados Unidos. Tras mudarse a América su agudo sentido de la estética no tardó en ser reclamado por elegantes comercios que le pagaban para reorganizar los escaparates para atraer la atención del público y crear una buena imagen. Lowey aplicaba su apasionado método de trabajo y el resultado era siempre efectivo, así como las composiciones de un músico apasionado terminan emocionando al público. También fue contratado como ilustrador en importantes revistas de moda como Vogue y Harper’s Bazaar. Gracias a estos trabajos, Raymond Loewy se formó una buena idea de qué era lo que atraía visualmente al público, refinando todavía más su instinto para distinguir qué era considerado bello y elegante, y descubriendo que su apasionamiento estético era captado de un modo u otro por la gente. Este sentido de lo artístico le permitió dar el salto al diseño industrial a la temprana edad de veintiocho años, cuando en 1929 la compañía Gestetner reclamó sus servicios para mejorar el aspecto de uno de sus primeros modelos de fotocopiadora. Este encargo puede sonar aparentemente anecdótico, pero cambió el mundo en el que usted y yo vivimos porque le dió a Lowey la oportunidad de volcar su «euforia creativa» en el núcleo mismo del tejido industrial.

Los productos americanos son una maravilla de producción y funcionalidad, pero son innecesaria e insoportablemente feos, ruidosos, olorosos y desagradables.

La «máquina duplicadora» Gestetner era un armatoste de aspecto horrendo, que mostraba sus metálicas tripas a simple vista y afeaba cualquier oficina o local comercial donde hicieran uso de él. Estaba repleto de manivelas, ruedas dentadas y relés, así que, pese a ser un accesorio de oficina, parecía más indicado para languidecer en algún sórdido taller de mediados del siglo XIX. Aquella fotocopiadora ejemplificaba el principal problema de la creación industrial de su época: un utilitarismo falto de estética. Por lo general, los fabricantes no prestaban mucha atención al aspecto de los artilugios que el público compraba por su función, y no como adorno. Pero la manifiesta incompatibilidad de aquella fotocopiadora con la imagen requerida en una oficina o local comercial abierto al público, hizo que la compañía Gestetner contratase a Raymond Loewy para solucionarlo. Aquel encargo le fascinó porque le permitía aplicar su expansiva pasión tanto por el diseño como por la resolución de problemas técnicos y a la vez, estéticos. Con su habitual efervescencia, Loewy tardó solamente tres días en diseñar una carcasa que ocultaba completamente las feas entrañas de la fotocopiadora y dejaba al descubierto únicamente algunas palancas básicas para su manejo. Una solución aparentemente simple, pero que requería un considerable talento para la reordenación de un mecanismo complejo. Gracias a esta carcasa, más parecida a la elegante cubierta de una máquina de coser burguesa que a una máquina infernal salida de algún polígono industrial, la fotocopiadora Gestetner se convirtió en un producto atractivo no solamente por su funcionalidad sino también por su aspecto. Ahora podía estar en cualquier oficina sin hacer daño a la vista y sin romper la imagen comercial del lugar. Las ventas, en consecuencia, mejoraron.

Raymond Loewy entendió instantáneamente el potencial de aquella nueva manera de enfocar el diseño industrial y se dedicó a convencer a las grandes empresas de la necesidad de invertir en conseguir un diseño estéticamente agradable para sus productos. Por entonces —hablamos de los años treinta— muchos fabricantes tenían una mentalidad anticuada: si un aparato funciona, ¿qué necesidad hay de gastarse más dinero pagando a un diseñador para que lo haga bonito? Pero Loewy respondía a estas objeciones con un principio que demostró ser una verdad incontestable: si dos aparatos distintos funcionan igual de bien, el consumidor se decantará antes por comprar el que resulte más agradable a la vista. Sus ideas demostraron ser ciertas en 1934, cuando ayudó a que la compañía Sears, Roebuck & Company mejorase el aspecto de su producto estrella, el frigorífico. Loewy lo cambió de arriba a abajo, dotándolo de líneas sencillas y elegantes, sin descuidar el más mínimo aspecto que pudiera agradar al consumidor, incluyendo la feliz ocurrencia de fabricarlo con una superficie de aluminio donde no se acumulaba el polvo y que resultaba mucho más fácil de limpiar. El resultado de aquellas innovaciones fue que el frigorífico ¡cuadruplicó sus ventas en menos de dos años! Aquello marcó la línea a seguir en el diseño de accesorios de cocina y del hogar en general. Amigo lector, acérquese un momento a la cocina de su casa y observe el frigorífico: no es muy distinto de aquel que Raymond Loewy diseñó. Es más, usted vive rodeado de artefactos domésticos que siguen los principios de diseño implantados por Lowey, desde sus electrodomésticos a su ordenador.

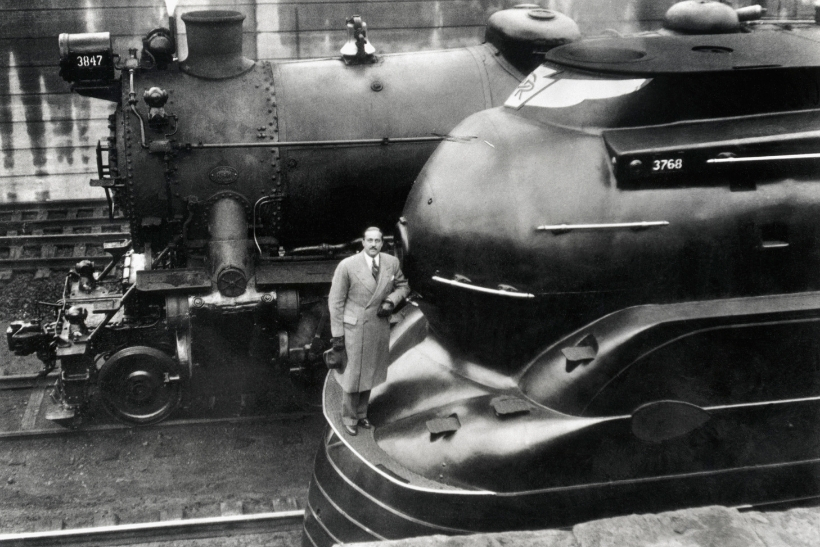

La inmensa creatividad de Lowey y el éxito del nuevo frigorífico o de la fotocopiadora lo convirtieron en la niña de los ojos de la industria estadounidense. De repente, todos los grandes fabricantes querían que le diese el toque mágico a sus productos. Loewy estaba encantado con un trabajo en el que podía volcar su amor por el diseño y su vocación artística a un mismo tiempo. Empezó a trabajar de manera tan incansable como prolífica, y básicamente cambió el aspecto de toda una sociedad. «El mundo está repleto de objetos arcaicos; buzones que parecen carcasas de alarma, oficinas de banco que parecen lugares de los que querer escapar en vez de lugares donde querer entrar», decía. Aplicó su talento a los objetos más variopintos imaginables. Desde la locomotora eléctrica GG-1, que en su día fue una revolución y que sigue marcando la estética de los trenes actuales, hasta el nuevo modelo de autobús silversides que la compañía Greyhound puso en servicio en 1954 y que parecía estar —¡y lo estaba!— décadas adelantado a su tiempo. Una lista completa de productos diseñados o mejorados por Loewy requeriría todo el espacio de este artículo, pero pueden mencionarse muchas cosas que seguramente tenga usted cerca en este mismo momento: conjuntos completos de mobiliario estilizado para oficina y hogar, el dispensador de refresco que usted ve en infinidad de restaurantes y cadenas de comida rápida, el típico ventilador de rejilla metálica, lámparas de pie, planchas y aspiradoras, radios y televisores… incluso hoy, la mayor parte de estos objetos continúan siendo fabricados según los principios del estilo Loewy. Es más: difícilmente podría concebirse el éxito de compañías como Ikea o Apple si despojásemos sus productos de toda la influencia de Raymond Loewy. Estas compañías sencillamente no existirían tal como las concebimos. Pero si quiere usted un ejemplo universal, está la celebérrima botella de Coca-Cola, que Loewy no ideó originalmente pero que ayudó a estilizar de acuerdo a su aguda percepción de las reacciones visuales del público («su forma es agresivamente femenina, lo cual, en mercadotecnia como en la vida, a veces trasciende la mera funcionalidad»). Lo dicho: Raymond Loewy está en todas partes. Insisto: mire usted a su alrededor… al menos un 70 % de lo que está viendo es un diseño directo o indirecto de Raymond Loewy, o sigue su filosofía al pie de la letra.

El éxito llegó finalmente cuando fuimos capaces de convencer a algunos hombres creativos de que una bonita apariencia era un bien vendible, que con frecuencia recorta costes, mejora el prestigio de un producto, eleva los beneficios de la compañía, beneficia al consumidor y ayuda a crear empleo.

Loewy entendió que el consumidor buscaba cosas modernas, pero no demasiado modernas. Así, se guiaba por el famoso principio MAYA: «most advanced yet acceptable» («lo más avanzado posible pero aun así aceptable»). Este principio podía deducirse de lo sucedido en la historia del arte, pero fue él quien lo convirtió en una certeza teórica: al público siempre le ha costado entender y aceptar los avances estéticos demasiado súbitos, pero le gusta formar parte de avances estéticos graduales. De igual modo, cuando se trata de un producto industrial, al comprador le gusta saber que adquiere algo tecnológicamente avanzado —lo cual es indicio de buena funcionalidad y signo de prestigio social— pero el aparato en cuestión ha de tener ese aspecto avanzado sin llegar a resultar extraño. Al comprador no le gustan los objetos irreconocibles, ni le gustan aquellos que no se parecen a los que acostumbra a usar. Lo que desea es una versión avanzada del producto ya conocido, no un producto desconocido aunque haga la misma función. La filosofía MAYA sigue rigiendo en la producción industrial actual. Por ejemplo, si observa usted la manera en que durante estos últimos años han evolucionado estéticamente los teléfonos móviles y otros artilugios electrónicos, se dará cuenta de que dicha evolución tiende a seguir el principio MAYA de Lowey: evolución constante, sí, pero rupturas completas las menos posibles.

La otra gran aportación de Loewy, una que además tuvo una enorme influencia en el arte pop, fue el diseño de logotipos comerciales. De hecho, Loewy fue por derecho propio una especie de pionero del pop art. Ya sabemos que desarrolló toda una serie de principios que hubiesen bastado por sí solos para inspirar la serie Mad Men. Pues bien, otro de esos principios era que el logotipo de una marca debe grabarse instantáneamente en el recuerdo del consumidor. Esto puede parecernos una obviedad hoy, pero en aquellos años contravenía algunas tradiciones bien establecidas. No pocas marcas usaban logotipos complejos como símbolo de prestigio, de nobleza, o para demostrar cuidado en la elaboración de su producto y lanzar distintos mensajes dirigidos a públicos concretos (por ejemplo usando una imitación de la escritura manual para atraer a las amas de casa o lanzar el mensaje de que un producto alimenticio era lo más parecido al «natural»). Loewy, sin embargo, desdeñó estas prácticas. Para enviar mensajes ya está la publicidad, pensaba él. El logotipo no debe enviar un mensaje, sino que su principal y casi única función debe ser la de grabarse en el recuerdo. Y para ello optó por apelar directamente a la memoria visual del consumidor.

De acuerdo a este principio general, los logotipos de Loewy eran siempre extraordinariamente sencillos, basados en formas simples y fáciles de registrar, dejando de lado la complicación que se supone otorgaba prestigio de marca. Quien piense que la disciplina del logotipo comercial tiene poco de arte, debería replanteárselo repasando la manera en que ha evolucionado. Como artista y buen conocedor de los efectos cromáticos en el arte, Loewy solía emplear los colores más básicos (rojo, azul, amarillo) sin apenas mezclas o variaciones, porque esos colores son los que el cerebro registra y memoriza con mayor facilidad. Los fondos, de haberlos, eran siempre lisos, preferentemente blancos (en materiales imprimibles) o plateados (si el logo iba sobre metal, en un vehículo por ejemplo). Esos fondos carecían de todo adorno, porque no quería elementos sobrantes que pudieran distraer la atención del logotipo central y que además lo hiciesen más difícil de recordar con exactitud. Así pues, Loewy buscaba que el logo transmitiese la menor cantidad de información posible, pero presentada de la manera más llamativa posible. Al igual que hizo con el diseño industrial, cambió el aspecto de la imaginería comercial. Hoy en día vivimos en un mundo donde los logotipos, iconos y símbolos siguen universalmente los principios de Raymond Loewy. Le bastará con echar un vistazo a su WhatsApp.

Hablamos de marcas universalmente conocidas: los dos hemisferios rojos de la aerolínea TWA, la ostra amarilla de las gasolineras Shell, el escudo con las siglas de las gasolineras BP, el abeto de los supermecados Spar, las dos «X» entrelazadas de Exxon, las alargadas letras de las galletas Lu, el triángulo rojo de Nabisco… incluso habrá visto muchas veces, si es un amante del cine estadounidense, el galgo de Greyhound o el águila de U. S. Mail. ¿Le suenan? Claro que sí. Y si en vez de leer una mención las ve impresas, podrá reconocerlas al instante. Todas ellas son obra de Raymond Loewy. ¿En qué residía el secreto de su éxito como creador de logos? En que no eran diseñados solamente en función de unos criterios fríos, sino que por muy simples que pareciesen, siempre les dedicaba su característica pasión. Necesitaba amar su trabajo terminado, porque sabía que solamente así el público lo terminaría amando también. Sus logotipos, pues, son pequeñas obras de arte.

Un ejemplo paradigmático es el diseño de las cajetillas de tabaco de Lucky Strike: cuando fue contratado para mejorar la visibilidad del producto, Lowey sustituyó el verde original de las cajetillas por un color blanco liso, lo cual era considerado más «pobre»… pero resaltaba mucho más el logotipo del círculo rojo con el nombre de la marca en su interior. Además, el uso del blanco ¡permitía ahorrar costes en tinta! (Como verán, Lowey pensaba en todo). De repente, gracias a Lowey, una cajetilla de Lucky Strike resultaba tan instantáneamente reconocible que incluso los no fumadores la tenían en mente con solo mencionarla. El diseño de Loewy para Lucky Strike funcionó tan bien que durante cuarenta años no lo modificaron ni lo más mínimo, ni siquiera para actualizarlo a la estética de los tiempos. A día de hoy, es el que la marca continúa usando porque se considera que es inmejorable. De todos modos, ya es el que está en la memoria del público.

Así que, entre el diseño industrial y el comercial, «Mr. Lowey ha cambiado la forma del mundo moderno», como dijo un artículo del New York Times. Era tal su prestigio e influencia que incluso la Casa Blanca requirió sus servicios para diseñar el avión presidencial Air Force One, empleando los mismos principios que con tanto éxito habían cambiado la industria ferroviaria y los autobuses: líneas simples de colores básicos. Sencillez, contraste y estilización. La confianza que despertaba su talento hizo que incluso la NASA lo contratase para ayudar a construir el interior de las cápsulas destinadas a ser habitadas por periodos largos, como el Skylab; los responsables del programa espacial creían que el hombre que había diseñado tantos elementos indispensables en todos los hogares estadounidenses bien podía afrontar la difícil tarea de convertir la inhóspita estación espacial en lo más parecido a un hogar orbital. Loewy, con la simplicidad propia de los genios, incluyó «pequeños» detalles como una ventanilla por la que los astronautas podían tener contacto visual con la Tierra. Su trabajo fue tan valioso que la NASA se lo agradeció con unas ilustrativas palabras: «Nunca hubiera sido posible que las tripulaciones del Skylab hubiesen vivido de manera confortable, con un excelente ánimo y una enorme eficiencia, si no hubiese sido por su diseño creativo, basado en una profunda comprensión de las necesidades humanas».

Después de diseñarlo prácticamente todo en los Estados Unidos, Loewy se trasladó a Europa durante los años setenta («aquí el diseño industrial va veinticinco años por detrás») y nuevamente desató una cascada evolutiva a nivel continental, con lo que terminó de refinar el aspecto de los hogares y las ciudades a ambos lados del Atlántico. Pero entonces ya solamente necesitaba aplicar en Europa los mismos principios que había estado desarrollando en Estados Unidos. Eso le daba más tiempo libre, y Loewy empezó a aprovecharlo junto a su mujer, viajando y siendo finalmente consciente de la importancia que su aportación estaba teniendo en la vida de millones y millones de personas.

Ofendí a la industria automovilística al decir que los coches deberían ser ligeros y compactos.

Sin embargo, como todos los genios, Lowey fue incomprendido en ocasiones. No por el público, cuyos mecanismos conocía a la perfección, ni por la mayor parte de empresas, donde su entusiasmo creativo le abría todas las puertas. Pero sí por la industria del automóvil. Las grandes compañías estadounidenses del motor fueron reticentes a aplicar sus principios y su filosofía, una espina que siempre llevó clavada. Los todopoderosos capos del automóvil tenían una idea muy arraigada de lo que el público americano buscaba en sus coches, y de acuerdo a esa idea fabricaban automóviles grandes y pesados, repletos de detalles que se pensaba generaban prestigio, como las aparatosas rejillas de ventilación que ya no eran necesarias pero que los fabricantes consideraban elegantes. Lowey, cómo no, pensaba de forma muy diferente («las rejillas son para las alcantarillas») y, con su característico entusiasmo, trató de convencerles de que podrían beneficiarse de la misma estilización revolucionaria que tan bien había funcionado con los trenes, autobuses y aviones. Incluso propuso construir con materiales más ligeros y, ¡blasfemia!, defendió la idea de fabricar coches más pequeños y bajos, con morros más inclinados que favoreciesen la aerodinámica y ayudasen a ahorrar combustible. Pero la industria le hizo caso en muy contadas ocasiones. En 1932 consiguió que se aceptaran sus innovaciones en el célebre Huppmobile —el coche que identificamos con la era de Al Capone— pero tuvo que hacerlo comprando un coche y pagando la modificación de su bolsillo para convencer a los directivos de la compañía Hupp. Muchas otras empresas automovilísticas fueron sencillamente incapaces de ver que Lowey era el futuro. Solamente la compañía Studebaker le dio cierta manga ancha, de lo cual nacieron modelos hoy míticos como el elegante Studebaker Starliner, cuya sobriedad de formas rompía con el exceso imperante en los años cincuenta, o el sobrio Studebaker Avanti, quizá el más exitoso de los automóviles diseñados por Lowey. Incluso participó en el diseño de coches experimentales de alta seguridad como el Chrysler Fairchild (cuyo diseño, por cierto, influyó en el del Ford Falcon XB, que ustedes conocerán mejor como el Interceptor de Mad Max). Sin embargo, estos trabajos puntuales eran el oasis en mitad del desierto, porque los capos de la industria del motor veían la creatividad de Lowey como una marcianada exótica. Pero la infalibilidad de las ideas del genio terminaron dándole la razón, y en un giro de justicia poética, sus principios terminaron imponiéndose —aunque de manera póstuma— incluso en el mundo del automóvil. Si hoy sale usted a la calle y observa los turismos que están aparcados, verá que la inmensa mayoría siguen los criterios de diseño de Lowey: sencillez, poca altura, morro bajo, estilización aerodinámica, casi nula ornamentación, materiales ligeros, tamaño compacto. Incluso en los Estados Unidos, la patria de los automóviles enormes, ha llegado a inocularse esta manera de diseñar. La del automóvil fue la única batalla que Lowey no pudo ganar en vida, pero que sí está ganando después de muerto.

Mis antiguos colegas y yo mismo ayudamos a crear el estilo de vida de los estadounidenses, y por ósmosis, del resto del mundo. Descubrí que resulta difícil reconciliar el éxito con la humildad. Lo intenté al principio, pero eso significaba evitar la misma esencia de mi profesión: una total euforia y el éxtasis de la creatividad.

Raymond Loewy, pues, cambió la manera en que nuestro mundo es diseñado porque entendió que los seres humanos, una vez cubiertas las necesidades básicas, tienen también necesidades estéticas que van mucho más allá de colgar unos cuadros en la pared. Era como si el viejo feng shui, la «arquitectura imperial» que en otro tiempo solo estaba disponible para reyes y emperadores, hubiese sido reinventada por él y llevada a las casas de cada ciudadano… ¡cada vivienda podía ser un palacio si se diseñaba su contenido de la manera correcta! Loewy supo que una parte de nuestra felicidad reside en el aspecto de las cosas que nos rodean, y que en una sociedad urbana mucha gente no puede disfrutar de un jardín o de grandes vistas, pero que al menos se les puede ayudar a sentirse confortables rodeándolos de objetos agradables que les hagan olvidar que están viviendo entre cuatro inertes paredes. Raymond Loewy sabía que había cambiado el mundo, y sabía que lo había hecho gracias a su amor a la estética, la mejora de lo cotidiano y a un profundo deseo de compartir lo que es bello.

La importancia de Loewy radica no solo en que brillara en tantísimas disciplinas del diseño industrial, sino en la relación con otras mentes brillantes del diseño y las influencias de ida y vuelta. En este artículo este punto forma parte de una elípsis, absolutamente entendible para abreviar. Pero que lleva a reducciones simplistas en algunos de los argumentos.

Loewy no fue un visionario incomprendido en el mundo del automóvil, sino un actor imprescindible, en el que siendo un campo donde ya había una serie de figuras relevantes, bebió de influencias y brilló influenciando a otros.

Los automóviles comprendían una serie de excesos, en parte debidos a facilitar una obsolescencia programada brutal. Harley Earl, piedra angular del diseño de automóviles americano, sentó cátedra sobre la ornamentación y sobre las tendencias imperantes en el diseño automotriz. Donde General Motors -su empresa- iba, el resto del mundo le seguía.

Sin embargo, la siguiente gran revolución sí fue gestada por Loewy de la mano del diseñador Virgil Exner, Jr. Las proporciones que imprimía mediante parrillas y efectos cromáticos a la gama Studebaker de los 40 (longer, lower, wider) serían claves al ser adaptadas para la gama de posguerra «New Look» Studebaker 1947, con guardabarros integrados en la carrocería. Esta gama fue un éxito de ventas, en parte por adelantarse a los tres grandes (Ford, GM y Chrysler). Estos siguieron durante dos años más apegados a sus modelos de preguerra. Debido a la economía de guerra, mientras que ellos no podían trabajar en diseños de vehículos no militares, Studebaker sí, pues Loewy estaba subcontratado y legalmente no formaba parte de la empresa-.

El siguiente gran cambió le pilló a contrapié a Studebaker. Los diseños minimalistas y de reducida ornamentación funcionaron hasta 1955-1957, años donde la GM de Earl presentó sus nuevos modelos, incluyendo intrincadas superficies cromadas y formas muy expresivas, con aletas, tomas de aire y paneles «tensos», creando un automóvil icónico, ligado irremediablemente a dia de hoy al concepto de «sueño americano» de los 50. Esta confrontación, alejándose de los principios de diseño minimalistas enfrentó a Loewy con Earl, llegando a tildar los diseños de Earl de «gramolas con ruedas».

Finalmente, la última y más importante revolución en el diseño de automóviles fue la transición entre la línea de Earl y la de su sucesor, Bill Mitchell. Se mantenían las formas estridentes, cromo y ornamentación, pero con proporciones mucho más estilizadas y elementos mucho más expresivos como aletas enormes y pilares muy finos. Esta revolución vino a su vez debida al terremoto que crearon los diseños «Forward Look», o diseño de futuro, de los Chrysler de 1955. De proporciones impensables, forzaron diseñar de cero la nueva gama de General Motors cuando los prototipos espía llegaron a ojos de algunos de los diseñadores. Estos Chrysler, a su vez, venían diseñados por Exner, ex-GM y ex-Studebaker donde trabajó mano a mano con Loewy, y se irían depurando y despojando de ornamentación con los años.

Toda esta evolución, a su vez, no deja de ser cíclica, y regada de influencias. Para despojarse de la ornamentación, existían muchas más influencias que Loewy, como los carroceros italianos – con el flamante Cisitalia C202 de Pinin Farina como punta de lanza – o los coches utilitarios europeos, como el Volkswagen o el Citroën 2CV. Estos, a su vez, bebían de los diseños aerodinámicos «Streamline Moderne» de los años 30, como el Chrysler Airflow, Tatra T77, o las locomotoras aerodinámicas diseñadas por gente como Henry Dreyfuss o el propio Loewy. Posiblemente, la diferencia fundamental que distanció a Loewy de marcar tendencia de manera más acusada en el diseño automóvil no fueron tanto debidas a ir a contracorriente de la tendencia imperante, sino más bien a ser un consultor externo, nunca disponiendo de la capacidad de influencia que sí tenían GM y Ford.

Buenísimo.

Sí pues con el diseño del Isseta, el guevo, se lucio el tío.

Qué buen artículo! Y los comentarios. Gracias