Si el libro no tiene eso inefable, milagroso, que hace que una palabra común, oída mil veces, sorprenda y golpee; si cada página puede pasarse sin que la mano tiemble un poco… ¿qué es un libro?

Escribir o no escribir. La escritura como única forma de narrarse, o quizá de ocultarse. Escribir sobre la imposibilidad de escribir. El mal de Bartleby, del que tanto se ha ocupado Enrique Vila-Matas. Precisamente gracias a una recomendación suya, llegué hasta El libro vacío de Josefina Vicens: qué mejor título para expresar la absoluta impotencia de (y ante) las palabras. Publicado en 1958, El libro vacío es una rareza dentro de la literatura mexicana, un libro que va de la nada y en el que apenas pasa nada. El protagonista, de nombre mediocre —José García—, vida mediocre y profesión mediocre, se sabe carente de talento literario, pero no puede, no es capaz de, renunciar a sus aspiraciones literarias. Olvidados sus sueños de juventud de ser marinero y vivir mil aventuras, la escritura es el único camino de liberación que le queda. Sin embargo, su impulso literario es abstracción pura: no sabe sobre qué escribir ni cómo escribirlo. Para aclararse entre tanta confusión, y de manera casi secreta —su familia sabe que escribe, pero desconoce sus vaivenes emocionales—, lleva dos cuadernos: en uno registra sus reflexiones sobre la escritura, toma notas, y en el segundo traslada lo que queda de útil en el primero. Ni que decir tiene que el segundo cuaderno es, cómo no, el libro vacío.

La autora de esta novela anómala fue también, en cierto modo, una mujer anómala en su contexto. Josefina Vicens nació en 1911 en el estado de Tabasco, en una época convulsa, en plena revolución mexicana. Segunda hija de una maestra y un comerciante de origen mallorquín —fueron cinco hermanas—, nunca quiso conformarse con el camino trazado para una mujer de su tiempo. Todos los que la trataron destacan su carácter profundamente independiente. Siendo casi una niña, comenzó a trabajar como mecanógrafa, para tener así su propio sueldo. Poco después aceptó un puesto de secretaria en un manicomio, a cambio de que cuando acabara su jornada laboral la dejasen hablar con los internos. «¿Para qué estoy en un manicomio, si no?», dijo. También afirmaba que allí encontró gente profundamente feliz. No todos, por supuesto: solo «los que olvidaron la realidad».

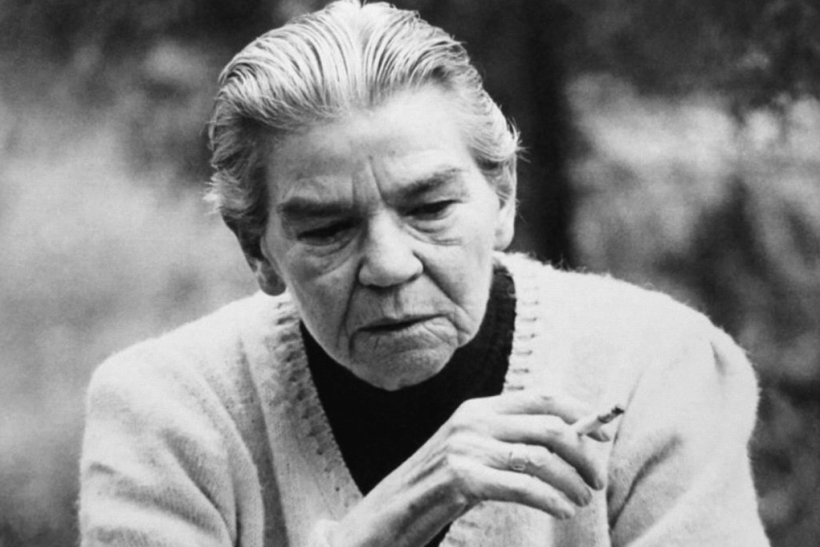

En las fotografías de esa época se ve a una joven con el pelo corto, vestida como un hombre, fumando en pipa. Una mirada dura, segura de sí misma y socarrona. En el control horario de un puesto que desempeñó en la administración, firmaba con nombres arbitrarios: Dostoievski, Napoleón, Greta Garbo… Más que una burla a la autoridad, había sobre todo ganas de jugar, de darle la vuelta a las normas. No en vano, también usó pseudónimos masculinos para firmar más adelante sus crónicas taurinas —Pepe Faroles— y sus artículos políticos —Diógenes García—. Autodidacta, enemiga del academicismo, defensora del potencial liberador del humor, su vida fue intensa y agitada, pues no solo ejerció de periodista y guionista de cine, sino que además se unió a la lucha sindical por los derechos de las mujeres campesinas. Siempre a contracorriente, se casó con un amigo, José Ferrei, homosexual como ella, para escapar del control de sus respectivas familias. Ella decía, irónicamente, que era un buen acuerdo, porque como ambos fumaban el mismo tipo de cigarrillos, ahora podían comprarlos al por mayor y más baratos.

¿Estuvo aquejada Vicens del mal de Bartleby? Si atendemos al volumen y los temas de sus obras, sin duda, sí. No publicó su primera novela, El libro vacío, hasta los cuarenta y siete años, y hubo que esperar veintisiete años más, hasta sus setenta y cuatro, para que publicara la segunda, Los años falsos. Es cierto que escribió más de noventa guiones cinematográficos —quizá el más famoso es el de Las señoritas Vivanco, película de 1959—, aunque también lo es que, según confesó alguna vez, no se encontraba muy orgullosa de este trabajo. Hay quien interpreta que la guionista forjó a la novelista, pero podría entenderse de otra forma: la guionista hizo más consciente a la novelista de las extraordinarias limitaciones de la escritura. Además, pesaron las razones biográficas —esos guiños crueles que hace la existencia—, ya que, como le sucedió a Borges, la pérdida paulatina de visión hasta casi la ceguera conspiró contra su carrera literaria.

«¡Otra vez las palabras! ¡Cómo atormentan!»

El formato del diario para expresar la imposibilidad de escribir recuerda, y mucho, la obra de Mario Levrero, tanto El discurso vacío (1996) como La novela luminosa (2005). ¿Leyó Levrero El libro vacío de Vicens? No lo parece porque, de haberlo hecho, lo hubiese consignado en sus diarios, tal como hacía con otros libros. Y porque, rara avis también, lo que leía Levrero eran básicamente novelas policiacas de kiosco. Sin embargo, hay similitudes en las maneras de abordar las anotaciones de lo cotidiano, así como en la pobreza del diarista, sus relaciones familiares —en Vicens, mujer y dos hijos; en el Levrero de El discurso vacío, mujer, hijo y un perro— y en ciertas (no todas) reflexiones sobre la escritura. No obstante, hay una diferencia fundamental: Levrero se fuerza a escribir a través de prácticas caligráficas, cree que así su «ser interior» cogerá carrerilla y comenzará a expresarse libremente, sin ataduras racionales, mientras que José García —un personaje literario, no la propia Vicens— racionaliza la escritura y, consciente de sus limitaciones, trata incluso de no escribir más.

La gran condena de García —y su gracia para nosotros, los lectores— es tener una gran ambición literaria y, al mismo tiempo, multitud de dudas. García pretende trascender, por eso la primera regla que se impone —y que incumple— es no hablar en primera persona, para evitar que el relato se achique y se limite. Él, dice, quiere escribir algo que interese a todos: «No usar la voz íntima, sino el gran rumor». El propósito es inventar, no aprovecharse de lo ya vivido, crear personajes con una genealogía detrás, dotarlos de un carácter coherente y atractivo, adornar sus vidas con multitud de detalles. Pero fracasa en el intento, porque, al abrazar tan altas pretensiones, sus criaturas nacen acartonadas, mustias. Lo mismo le sucede con los escenarios, pues se resiste a tomar «el camino trillado y conocido» que corresponde a su clase social y sus recursos económicos. Por un lado, García ambiciona escribir sobre ambientes lejanos, de otros estilos y otras épocas —de los que, lógicamente, no tiene ni idea— pero, por otro, documentarse le parece «artificioso y deshonesto». ¿Hay en El libro vacío una apuesta por la honestidad literaria? ¿Los fracasos de García son, en realidad, un cuestionamiento de la ficción pura y el artificio? Interpretarlo así sería demasiado simplista. No debemos olvidar que García es, en sí mismo, una ficción, y que no hay mayor artificio que el que construye Vicens: un libro que nace del vacío y aboca al vacío, un libro cuya única razón de ser son sus meros deseos de existencia, y que se sustenta en intentos fallidos, impulsos, idas y vueltas.

Lo que sí parece claro es que El libro vacío podría ser un magnífico instrumento en los talleres literarios a modo de ariete contra la segmentación, tan antinatural y —aquí sí— artificiosa, de los textos. Por ejemplo, García expone con claridad que el tema no es algo que pueda extraerse de un relato como quien exprime una naranja, pero que tampoco funciona como premisa. La acción en sí, el argumento, también es insuficiente, de modo que al final el hecho literario es cuestión, cómo no, de lenguaje: «No se trata de sucesos, de acontecimientos con fecha, personajes y desenlace. No, ¿cómo decirlo? Se trata de escribir y entonces, necesariamente, hay que marcar un tema, pero más que marcarlo, porque no tengo el tema que interese a todos, hay que desvanecerlo, diluirlo en las palabras mismas. ¡Otra vez las palabras! ¡Cómo atormentan!».

Respecto al dibujo de los personajes, García se enfrenta a la falsedad a la que los somete: cuando enferman es para morir, si lloran es porque algo terrible les sucede, si ríen es porque otro personaje ha dicho algo gracioso tres renglones más arriba y, desde luego, no hablan de cualquier cosa, ni improvisan, ni escupen. Habla también de los efectos perniciosos de la retórica y los sermones, del lenguaje suntuoso frente a la fuerza del lenguaje concreto y «tenue», de las palabras «sencillas y cercanas». Así, al reflexionar sobre sus hijos, García escribe sobre «la aterradora verdad de que he dado vida a un ser consciente», para darse cuenta enseguida de lo ampuloso que resulta, cuando, en su verdadero lenguaje, lo que diría es: «Tengo dos hijos, dos hijos que poco a poco van apoderándose de su vida y excluyéndome de ella; tengo miedo; haría cualquier cosa por verlos felices». El escritor lucha contra la tentación de encontrar el adjetivo perfecto o de redondear el párrafo, porque ese afán estilístico deforma la expresión de los verdaderos sentimientos que, en el tránsito hacia lo literario, pierden su fuerza y su autenticidad. Pero la revelación más dura, la más demoledora, es comprender que la deformación de la expresión se produce, ante todo, por falta de talento literario: «Si yo supiera escribir, todo ocurriría a la inversa: cualquier sentimiento cobraría fuerza y alcanzaría su claridad total al ser explicado o revelado. Pero como no sé, en vez de revelarlos o explicarlos, los deformo en mi afán de escribirlos».

La Peque: existencialismo y pasión

El libro vacío, que ganó el prestigioso premio Xavier Villaurrutia y obtuvo el reconocimiento de Octavio Paz («Es admirable que con un tema como el de la “nada” (…) hayas podido escribir un libro tan vivo y tierno», le escribió), no es solo un libro sobre la necesidad de escribir y la imposibilidad de hacerlo, sino también un libro existencial, muy cercano a la corriente del absurdo. Por limitado que sea su protagonista, por antipático que nos resulte en ocasiones, está lleno de reflexiones lúcidas y dolorosas («¿Por qué este dolor desajustado? ¿Por qué un libro no puede tener la misma alta medida que la necesidad de escribirlo?»). En los mismos años en que Beckett estrenaba Esperando a Godot, también Vicens hablaba de una espera que va mucho más allá de la escritura: «Mis cuadernos. Tan tristemente llenos, este de impotencia y el otro de blanca e inútil espera. De la espera más difícil, de la más dolorosa: la de uno mismo. Si algo escribiera en él, sería la confesión de que yo también me estoy esperando desde hace mucho tiempo, y no he llegado».

Quizá por eso Vicens tardó tanto en publicar su segunda y última novela, Los años falsos (1985), una novela breve sobre la muerte de un hombre con tanta personalidad y poder que su hijo se ve obligado a recoger el testigo, heredando así su trabajo, sus amigos, su traje, su pistola, sus palabras e incluso su amante. En esta narración de estilo borgiano, el protagonista siente que, en realidad, quien ha muerto es él, el hijo, para que su padre siga viviendo a través de él. Pero este vaivén entre vida y muerte no es un mero juego literario, sino que sirve de excusa para deslizar potentes críticas al conformismo social, a la corrupción política y a un concepto adulterado de la virilidad.

Josefina Vicens murió un día antes de cumplir los setenta y siete años. Su carácter vitalista, el cariño de los que la rodearon —para muchos fue siempre «la Peque», esa niña osada que saltó sobre las convenciones de su tiempo—, su propio resumen de vida —«Soy una persona sumamente apasionada… Siempre, toda mi vida, el amor me ha acompañado»—, completan el retrato de una escritora con fuerte carácter, pero poco inclinada al pesimismo. Su conciencia de la escritura transparenta un profundo respeto a la palabra. «¿Cómo harán los que escriben? ¿Cómo lograrán que sus palabras los obedezcan? Las mías van por donde quieren, por donde pueden», escribe García. En el caso de Vicens, sus palabras conducen a un lugar propio —por donde quieren, por donde pueden—, personalísimo, intransitado, que la han convertido en la autora de culto que ahora es, no por su voz íntima, sino por el gran rumor que genera su obra.