Creo que, de hecho, nunca volveré a Rusia. No me interesan las fábricas, y lo único que me atrae es un pequeño paisaje cerca de San Petersburgo, porque representa mi infancia. (Vladimir Nabokov, entrevista en Tribune de Lausanne, 1963)

Al pisar un lugar desconocido, el visitante se convierte en cartógrafo, arquitecto y urbanista. Con sus primeras impresiones traza, en su imaginación, un mapa propio de ese territorio ignoto. Solo al cabo de los días, después de recorrerlo y habitarlo, de explorarlo hasta sus últimos recovecos, podrá confirmar, o refutar, la fidelidad de ese plano ideado, en principio, como una alternativa al original. Por eso, los recién llegados a un destino se esmeran en calibrar su sentido de orientación, en aguzar oídos y mirada para perder cuanto antes su condición de extraviados y excluidos.

En el crudo invierno de 1905, se apeó en la pequeña estación ferroviaria de Síverski —unos ochenta kilómetros al sur de San Petersburgo— la institutriz suiza de Vladimir Nabokov. Para salvar la distancia hasta la hacienda de la adinerada familia la esperaban dos trineos (uno para ella y otro para su equipaje), una modesta acogida que no evitó que se sintiera abandonada, según dijo, «comme la comtesse Karenine». En Habla, memoria, el escritor ruso cuenta que aquel fue el único invierno de su niñez que pasó en el campo, debido al bronco clima social que caldeaba la capital del imperio. Si bien él, entonces un niño de seis años, no acudió al andén para recibirla, intentó imaginar todo cuanto pasó por la cabeza de aquella mujer en la última etapa de un fabuloso viaje de casi tres mil kilómetros. La única palabra que sabía en ruso era gdie (dónde), exiguo vocabulario con el que se las arreglaría hasta regresar una década después a Suiza. Al emitir ese graznido ronco, como un pájaro perdido, apuntó Nabokov, «acumulaba tal fuerza interrogadora que satisfacía todas sus necesidades». Gdie? Mientras uno ignora dónde está, el tiempo se curva, se dilata, se contrae. Gdie? Tomando ese momento en el que la preceptora llegó a su destino —al mágico lugar que sería la arcadia perdida de Nabokov, allí donde descubrió la ciencia de los lepidópteros, su primer amor o la riqueza de la lengua rusa—, el autor de Pálido fuego compuso uno de los fragmentos más delicados de su libro, ese pasaje en el que diserta sobre la estructura evanescente de la memoria y la dificultad de trasladar al papel el paisaje de la infancia, para él una entidad abstracta e inenarrable, anclada en un espacio-tiempo inasible:

La vibración que notan mis oídos ya no es la de las campanillas de esos trineos que se alejan, sino, solamente, la del canturreo de mi sangre. Todo está tranquilo, hechizado, encantado por la luna, por ese espejo retrovisor de la fantasía. La nieve es real, sin embargo, y cuando me inclino hacia ella y cojo un puñado, sesenta años se desmenuzan entre mis dedos hasta quedar reducidos a centelleante polvo helado.

Este enero he viajado en coche desde Barcelona hasta Cracovia para instalarme aquí unos meses, y esperaba encontrarme las calles cubiertas de nieve, pero se constata que en el Este el invierno ya no es lo que era. Desde que se tienen registros, este es el segundo año más caluroso del planeta. En polaco, «dónde» se convierte en gdzie, aunque, desde que las aplicaciones han usurpado la función de la estrella polar, todo es ya más fácil: no se precisa imaginación, sino una devota obediencia al triángulo móvil de la pantalla. Dieciséis años han pasado desde que estuve en esta ciudad por primera vez, armada con mi manual de polaco, una lengua endemoniadamente difícil con sus peculiares consonantes dobles que representan un solo sonido y con sus nueve letras específicas (ą, ć, ę, ł, ń ó, ś, ź, ż), y esa distancia temporal hace que mis recuerdos sigan un patrón de movimientos más propio de las piezas de ajedrez, saltando casillas de aquí para allá. Me acompaña un álbum fotográfico de aquella visita anterior, como para unir sobre el terreno con una línea los puntos que forman esas imágenes del pasado. Para apresar los recuerdos Nabokov, a veces recurría a una técnica. Rescataba una combinación de objetos, como si la memoria se articulara a partir de unos puntos de anclaje: «Por ejemplo —contó en una entrevista de 1959—, un tren se detiene en la estación. Miro por la ventanilla y veo en el andén un guijarro, un hueso de cereza, un papel de plata. Veo esas cosas en esa composición tan nítidamente que creo que las recordaré para siempre… Pero ¿qué puede hacer uno para recordarlo todo? Hay que vincularlo a otra cosa».

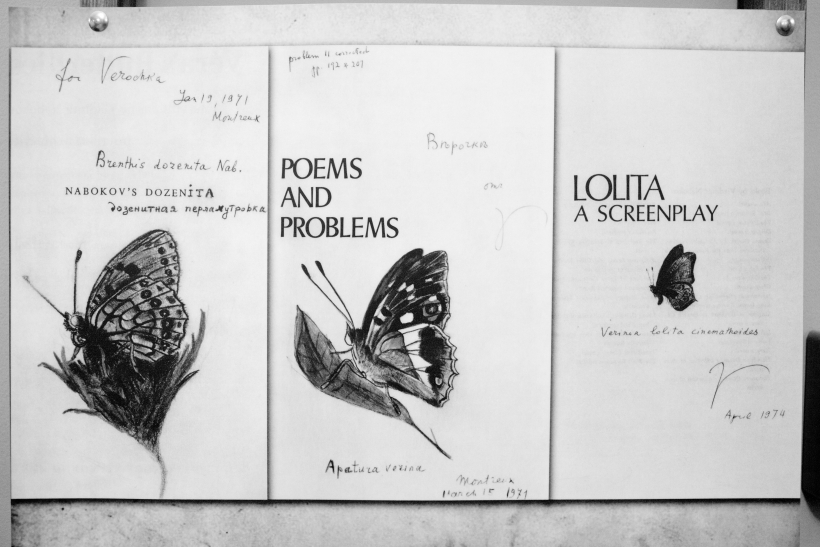

Lo que hace de Habla, memoria una obra cumbre, capaz de compartir espacio en un anaquel, cubierta con contracubierta, con Pálido fuego, Ada o el ardor o Lolita, es que se trata de un valioso experimento literario, no de una acumulación de datos, descripciones y semblanzas, y eso en un momento en el que las memorias no se reconocían aún como una forma literaria. Trazó las líneas argumentales de su biografía que más pudieran asemejarse a una ficción. La empresa no fue un camino de rosas, como demuestra la larga gestación del proyecto, desde la publicación en 1936 del capítulo sobre la institutriz suiza en la revista Mesures hasta la aparición en 1967 de la última versión, Speak, Memory: An Autobiography Revisited, cuando consideró que había dado con la «verdad radiante, glacial y definitiva». Primero fue publicando los capítulos en distintas revistas, luego compuso una primera versión en formato libro, titulado Conclusive Evidence en Estados Unidos y Speak, Memory en Inglaterra, que revisó y tradujo al ruso como Druguíe beregá, «Otras orillas» —el mismo título que llevaría en 1961 la versión francesa—, y más tarde llegó la última versión inglesa, más extensa que la primera. Además, incluyó fotografías y un mapa de las tres fincas rurales de los Nabokov —Rozhdéstveno, Bátovo y Vyra—, centro neurálgico de sus días más felices. Esas tres propiedades, como anillos entrelazados, formaban, decía, «una cadena de quince kilómetros que se extiende de oeste a este a ambos lados de la carretera de Luga». Toda una travesía hasta hallar la manera en que unos capítulos que se leían de forma independiente pasaran a formar un caudal ininterrumpido de memoria. Él mismo explicó su método:

Explorar las regiones más remotas de la vida pasada en busca de lo que se podrían llamar senderos o corrientes temáticas. Una vez encontrado, este o aquel tema se sigue a lo largo de los años. En el curso de su desarrollo guía al autor a nuevas regiones de la vida. El patrón diamantino del arte y los músculos de la memoria sinuosa se combinan en un movimiento fuerte y flexible, y producen un estilo que parece deslizarse a través de la hierba y de las flores hacia la cálida piedra plana sobre la que se enrosca suntuosamente.

Y, de entre todos los senderos transitados en Habla, memoria, el más emotivo es el del exilio, no tanto el ocasionado por unos acontecimientos políticos como el derivado de una «hipertrofiada conciencia de la infancia perdida». El escritor concluyó que todos los individuos eran, en el fondo, emigrados de su pasado, y que el artista, por su condición inherente de exiliado, lo era por partida doble. Tal es el virtuosismo con el que cruzaba la frontera entre ficción y hechos fidedignos —algo que inquietaba a los editores de la New Yorker, pues lo primero y lo segundo correspondían, en su redacción, a dos departamentos bien diferenciados—, que a los lectores a veces les asalta la duda de si Vyra o Bátovo existieron en realidad. Así pues, para penetrar en el círculo mágico que literatura y realidad conforman para Nabokov, no hay mejor manera que acercarse a Rozhdéstveno, la única de las fincas familiares que hoy queda en pie, a una hora y media de trayecto en coche desde San Petersburgo, y plantarse ante el paisaje que la madre del pequeño Vladimir le alentaba a observar, diciéndole «Vot zapomni»: Ahora, recuerda.

Ese imperativo de detenerse en los detalles y de fijarlos en la memoria, como mariposas clavadas con un alfiler, forma parte del legado de «propiedades intangibles y bienes irreales» que Nabokov heredó, lo cual le ayudaría a sobrellevar las futuras pérdidas. ¿Qué detalles? El reflejo de un rayo de sol sobre la superficie adormecida del río de aguas sombrías; la suave brisa que recorre la hilera de árboles del bosque y transporta el húmedo aroma del musgo, de las hojas en putrefacción y la resina; el vuelo de una alondra que abandona un álamo temblón porque ha visto a lo lejos cómo se recorta un relámpago sobre el cielo plomizo; el suelo ajedrezado de la sala principal de la finca de Rozhdéstveno transformado en el campo de batalla imaginario de dos reinos, el de las baldosas blancas y el de las negras; la visión entre los abedules de su primer amor, Valentina, quieta como un lepidóptero posado al borde de una flor para aspirar su néctar. Desde el porche de la finca, situada sobre una colina, se divisaban los meandros del Óredezh, los pescadores con sus cañas sobre el puente, las dos cúpulas azules de la Iglesia de la Natividad. Las otras orillas.

En la penúltima carta que le envió a su fiel compañera, Véra, desde Davos, brevísima, con fecha del 14 de julio de 1975, Nabokov escribió unas palabras enigmáticas, una visión fugaz del paraíso irremediablemente perdido: «¿Y te acuerdas de las tormentas de nuestra niñez? ¿Los truenos espantosos sobre la galería y, de repente, el azul más intenso y, sobre todas las cosas, diamantes?».

Que se lo digan a Gerald Martin (biógrafo de García Márquez). El hispanista, despues de 17 años de trabajo, creía haber detectado todas las diferentes versiones que el escritor colombiano había contado sobre los hechos más importantes de su vida. Pensaba que tenía claro qué era verdad y qué inventado. En 2009 dió el manuscrito para publicar y, con el libro ya en la calle, se enteró de que Gabo se la había vuelto a colar. Le había vuelto a «mentir». Ya no se podía hacer nada. El premio Nobel había vuelto a novelar su pasado y lo había hecho a los oídos de su biógrafo. A Martin no le quedó otra que resignarse.

La memoria es ficción, no hay más. Ni menos. Y Gª Márquez lo sabía mejor que nadie.

Es que la vida, sin ficcionar, resulta difusa, informe y contradictoria. No hay otra. Todo relato es ficción. La biografía es siempre incierta y dudosa y en cuanto a la autobiografía, es un imposible metafísico.