Los monstruos vienen en todas las formas y tamaños. Algunos son cosas que las personas temen. Algunos otros son cosas que antes atemorizaban a las personas. Algunas veces, los monstruos son cosas que las personas deberían de temer, pero que en realidad no lo hacen.

(Neil Gaiman, El océano al final del camino)

Esta es una historia tradicional —de las de introducción, nudo y desenlace— pero para sumergirse en ella lo primero que van a tener que hacer es olvidar. Olvidar que alguna vez fueron niños y leyeron los cuentos de los hermanos Grimm. No se deshagan de todos, no hay para tanto. Vayan a ese lugar inexacto donde están clavadas las cosas que fuimos y borren el recuerdo que lleva por nombre «Juan sin miedo», para dejar rehacer al narrador.

Érase… dos veces, porque esta historia sucede en dos tiempos, y tiene dos protagonistas: un hombre y una mujer. No, no es una historia de amor, porque ellos nunca se conocerán. De hecho, ni siquiera habitan el mismo plano de realidad. Comparten, eso sí, que ninguno tiene nombre. Ni miedo.

Él es hijo de mil padres, un bastardo del folclore. Su concepción fue fruto de incontables encamamientos de su madre, la tradición oral europea, con trovadores de medio continente, quienes diseminaron la historia del pequeño y de su especialísima cualidad: era incapaz de sentir miedo. Y aunque desde Eslovenia (The Boy who Searched for Fear), Rusia (The Fearless Merchant’s Son), Sicilia (The Fearless Young Man) y hasta Turquía (The Boy who Found Fear at Last) se reclama la paternidad del retoño —que tiene cara de cuento popular—, solo cuando llegó a España se le bautizó. Recién llegado de Alemania como The Story of a Boy who Wanted to Learn Fear, le cascamos un «Juan» y dimos por bueno lo que dos venerables señores (a la postre, Jacob y Wilhelm Grimm) decían de él. No había por qué desconfiar de la mágica y esponjosa epopeya que narraban, donde el muchacho emprende una aventura para conseguir experimentar el miedo, con ogros, princesas y un final de los que empujan al crío hasta la vigilia y no hasta la pesadilla. O quizás sí.

Ella, que tampoco tiene nombre, nació en Kentucky hace los suficientes años para hoy promediar la cincuentena. No hay nada en su infancia digno de ser fabulado, salvo dos o tres cosas que la obligaron a recordar: la vez que se refugió en los brazos de su madre, aterrorizada por el pertinaz ladrido de un dóberman, aquella noche que durmió junto a su hermana mayor huyendo de la oscuridad o esa broma estúpida del hermano en un cementerio y el llanto que duró horas. Fragmentos de detalles sepultados en la memoria que se volvieron importantes en 1994 cuando, ya convertida en madre, empezó a ser vista con recelo, comenzando su destierro de la normalidad. Era compasiva cuando había de serlo, severa en el castigo, jubilosa en los domingos, pero algo no encajaba. El tiempo le fue peinando una particularidad que se hacía ver en pocas ocasiones y sobresaltaba a quienes creían conocerla. Sus hijos se extrañaban cuando les apartaba del camino serpientes con las manos desnudas. Sus hermanos se ofuscaron cuando tras sufrir desagradable episodio de violencia domestica no lloró ni sembró de cerrojos la puerta principal, ni siquiera colocó un arma bajo la almohada. O loca, o estúpida.

La necesidad de un diagnóstico ante esa mutación perversa se agudizó una noche de verano, cuando regresó a casa y relató lo que le acababa de suceder. Mientras cruzaba un parque, un hombre sentado en un banco llamó su atención, y ella se acercó, lo que aprovechó él para colocarle un cuchillo en la garganta y vociferar: «¡Voy a rajarte, guarra!». Además del aliento en su nuca, ella rememoró el sonido de los cánticos de un coro provenientes de una iglesia cercana. «Si vas a matarme, vas a tener que hacerlo por encima de los ángeles del Señor», contestó, sin brizna de espanto. Tras un leve forcejeo, el asaltador huyó y ella regresó a casa andando, no corriendo. Tenía treinta años cuando días después estaba sentada en la consulta de un psicólogo recreando de nuevo la anécdota. «¿Tuvo miedo?», le preguntó. «No», repitió ella. En la sala contigua su familia esperaba el diagnóstico, arrellanados en el sofá y en la certeza de que la valentía crónica es solo otra forma de locura.

Él —a quien ya podemos llamar Juan— tiene un número variable de hermanos dependiendo de quién cuente su historia. De acuerdo con la versión dulcificada que reposa encuadernada en cualquier librería infantil, era el menor de todos. Pero tanto da. Labriegos o nómadas, la familia le hizo el petate y lo mandó en búsqueda de aquello que tanto ansiaba y que no lograba experimentar. No corrían tiempos de confortar a locos ni a estúpidos. Tampoco de adocenar héroes. Juan, ya apodado «sin miedo», emprendió una peregrinación que el barniz almibarado de los Grimm redujo a una serie de peripecias más o menos entrañables donde el muchachito había de poner a prueba su ausencia de miedo encarando misiones presuntamente terroríficas. A saber: un sacristán pertrechado con una sábana fingiéndose espíritu, un posadero que trata de sacarle los cuartos y una manada de gatitos con las uñas demasiado largas que quieren echarle un mus. Seguro que no han conseguido olvidarlo del todo. La batalla final acontece en un castillo embrujado que el suspicaz Juan desaloja de sus fantasmas por una carambola que acaba valiéndole la mano de la princesa del reino y un banquete vitalicio de perdices. Material blandito tan depurado que bien podría haber rubricado Walt Disney.

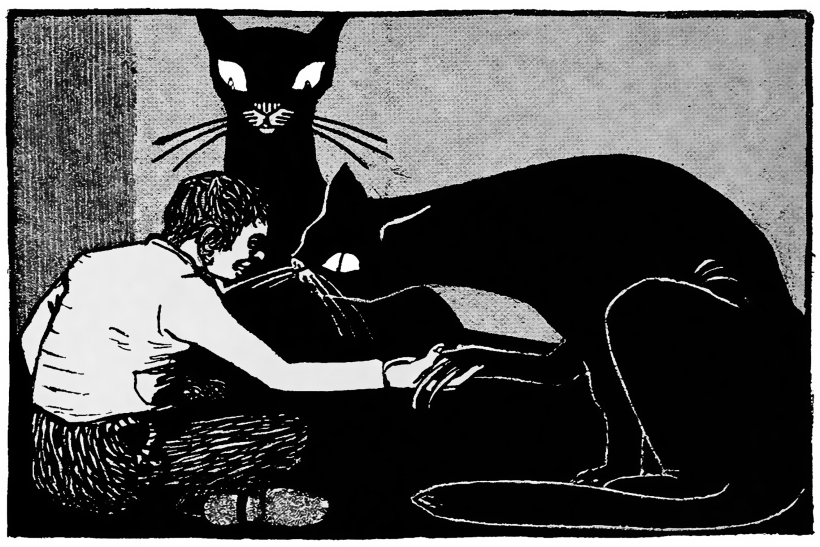

La tradición oral, siempre más prolija en sordidez, va más allá de los torreones con telarañas y vocecillas tenebrosas, y supone un relato de los que auguran madrugadas agitadas incluso a las audiencias que ya no se desean las buenas noches soñando con los angelitos. El cuento primigenio —en todas sus versiones, sin excepción— incluye pasajes en los que el joven Juan las pasa canutas durmiendo con siete ahorcados que se convierten en zombis al calor de la hoguera, muertos putrefactos que tratan de estrangularle, ancianos pustulosos con cabezas de quita y pon, e incluso familiares desmembrados que ávidos de masticarle el hígado acaban como extras de una peli de Tarantino. En esta versión los felinos adorables son monstruos gigantes a los que el protagonista desuella para resguardarse del frío y no hay ni rastro de una baraja. El castillo de marras tampoco se alza flanqueado por una bruma rumbosa en las noches de luna llena, sino más bien circundado por un caudaloso río de sangre de los Juanes precedentes; habitado por seres del averno y Profundos recién llegados de Y’ha-nthlei que ya pueden figurarse las ganas que albergaban de entablar conversaciones con un crío con petate y acné.

Pero almíbares, reimaginaciones y vísceras al margen, la ausencia permanece. Juan reúne suficiente astucia para sobrevivir, pero no logra sentir miedo.

A estas alturas del relato, ella también ha conseguido un nombre: es la paciente SM-046. Mientras Juan se las veía con primigenios, ella paseaba en camisón hospitalario por centros de investigación de todo Estados Unidos, añorando el tiempo en que la tomaban por loca, o por estúpida. Ahora ya sabían que su coeficiente intelectual era normal y que no había rastro de psicopatía en su comportamiento. Parecía estar hecha de una materia muy dura, y a la vez muy frágil. Como el vidrio. Podía emocionarse, conmoverse, frustrarse y, en fin, toda esa colección de sensaciones que los señores con bata adjudican a quien mirado tan cerca parece normal. Salvo el miedo, que seguía sin aparecer.

SM se sometió a una espantosa colección de pruebas para inducírselo, que rebasaban con mucho los límites del aguante humano. El relato de los mil y un métodos empleados para tratar de evocar temor por su vida llevándola al borde de la muerte sobrepasa el escalofrío. Pero tampoco. Todo lo soportó estoica y acaso esperanzada por saber qué era lo que la hacía tan inhumana, tan mediocremente valiente. Hipnosis, tacs, regresiones, electrodos adhiriéndose a su piel e infinitas engañifas para escarbar en su subconsciente en busca de la pieza desencajada. Hasta que después de varios años, tres neurocientíficos de la Universidad de Iowa dieron con ella.

Al principio, todo cumplió con el procedimiento que tan bien conocía: le pusieron a prueba con películas de miedo (batiendo el récord de visionados de cintas como El exorcista, El resplandor o The Ring) o visitas nocturnas al sanatorio abandonado de Waverly Hills (Louisiana), donde los adictos y morbosos escuchan en el susurro de las paredes el relato de las atrocidades que cobijaron. Regresó al parque donde aquel hombre la atacó, pero nada la arredró, salvo la nostalgia. El vidrio era impermeable. Tampoco pudo identificar el miedo en rostros ajenos cuando los neurocientíficos le mostraron fotografías de gente en pleno éxtasis de pánico.

Lo que sí lograron fue arrebatarle su soledad: SM era rara, no única. Solo en el país había otros cuatrocientos casos de personas que, como ella, eran incapaces de temer. Tampoco tenían nombre, así que se les adjudicó uno: sufrían la enfermedad de Urbach-Wiethe. Veinte largos años de investigación, que por fin daban con el epicentro de la ausencia. Estaba en el cerebro, en una estructura con forma de almendra llamada amígdala, que en algún momento de su vida adulta había sido dañada, incapacitándola para sentir miedo. Los neurocientíficos le hablaron de generadores del pánico, de neurotransmisores, de condiciones autosómicas recesivas. Su caso se hizo público e ilustró las páginas de revistas especializadas, mientras ella se abrazaba a una certeza: lo más parecido que experimentaría al miedo sería el recuerdo del dóberman, del cementerio, o de las noches oscuras de su infancia cuando su amígdala estaba intacta. Pero se equivocaba.

Ajeno a la frialdad hospitalaria y creyéndose solo en su padecer, Juan se mustia en el castillo, que ahora es suyo. Tiene todo lo que un autóctono de un cuento popular soñaría: los sirvientes, las joyas, los bufones, una princesa bella y solícita y un par de batallitas que engordar sobre su heroico pasado. Pero sigue atormentado por la falta de tormento, y deambula como alma en pena llorándole a toda la corte su desgracia. «Si al menos pudiera estremecerme», balbucea. Hasta una noche en la que —y aquí presumiblemente el trovador sabría mantener la atención del respetable con algún requiebro de emoción— la princesa reventó las costuras de la paciencia y dejó de fantasear con despeñar al llorica por el torreón, privándonos así de un final mucho más pintoresco para esta historia. En lugar de eso, aplacó su ira y esperó a que Juan se quedara dormido. Cogió un jarrón de agua helada —algunas versiones de la historia incluyen peces en el combinado— y, mientras Juan roncaba con un hilillo de baba, vació su contenido sobre su espalda. Él bramó y se despertó sobresaltado, exclamando si no estas, palabras bastante similares: «¡Ya sé lo que es el miedo!».

El detonante de SM no fue líquido, sino gaseoso. En 2013, los tres neurocientíficos llevaron a cabo el que no sabían que sería el último de sus experimentos con ella. Le colocaron una máscara e hicieron que inhalara un 35 % de dióxido de carbono, tratando de que su amígdala desencadenara un ataque de miedo al detectar un posible signo de asfixia mediante el aumento de acidez en la sangre. Todo indicaba que no ocurriría lo que sucedió: SM sintió miedo, por primera vez en cuarenta años.

Colorín, colorado.

Este es el único final posible, porque recuerden: es una historia tradicional, aunque no lo parezca. Aunque se escriba en los márgenes de la ficción y la realidad, y aunque el camino de Juan sin miedo y SM-046 parezca circular, a la inversa de las fábulas infantiles que nos enseñaban a superar los miedos para ser mejores sembrando en nosotros algo que a veces no sabíamos explicar. Pero nunca fue misión del narrador subrayar la moraleja, quizá porque tenía miedo de no encontrarla.

Referencias:

La historia de «La mujer que no podía sentir miedo» fue descubierta por los tres neurocientíficos de la Universidad de Iowa Ralph Adolphs, Antonio Damasio y Daniel Trane. Fue publicado en el número 372 de la revista Nature: «Impaired recognition of emotion in facial expressions following bilateral damage to the human amygdala».

Sorprendente e interesantísimo

Con razón dicen que el auténtico valiente no es quien no siente miedo, sino quien no se deja arrastrar por éste.

Pingback: La primera vez que algo ocurrió - Jot Down Cultural Magazine