Alerta: spoiler

Lo único que se mueve aquí es la luz, pero lo cambia todo. (Nicole Kidman como Grace en Los otros, de Alejandro Amenábar)

En su novela Tiempo desarticulado, Philip K. Dick describía la anodina vida de un tipo anodino cuyo único mérito es ganar de forma repetida un concurso llamado: ¿dónde está el hombrecito verde? Al parecer, al protagonista se le da particularmente bien acertar en sus predicciones. Al poco descubre que vive en una ficción. Sus amigos, su ciudad, su trabajo… todo forma parte de un montaje orquestado por el Gobierno y el juego en cuestión sirve para evitar los bombardeos de colonos lunares en guerra con la Tierra. Vale que Dick estaba como una puta regadera y que ese argumento —vivimos en una mentira, nada es lo que parece, hay un imperceptible mundo paralelo a nuestra vida…— se repetiría a lo largo de toda su obra. Sin embargo, la paranoia de Dick y la suspicacia con que concebía el mundo, quizá alimentadas por el abuso de anfetaminas, resultan ser de lo más actuales.

Sesenta años después, la realidad se ha convertido en una sucesión de plot twist, sobresaltos, titulares y hecatombes inesperadas. ¿Qué había antes en todo ese espacio que ahora ocupa el hype y el clickbait? Perdemos las huellas dactilares haciendo scroll, desbrozando a machetazos las redes sociales, adictos al no se vayan todavía que aún hay más porque siempre hay más. Es lo único seguro. Más goles, más sorpresas, acción trepidante. Treinta horas de programa especial. Actualización en directo. Increíble. El fin del mundo. Pero llega el lunes y todo vuelve a empezar. Nada termina nunca. ¿O sí? ¿Y si todo acabó hace tiempo y solo vemos las sombras de lo que fue y escuchamos el eco de nuestros gritos?

Imagina que eres Nicole Kidman y vives con tus hijos en una mansión victoriana; que ahí fuera solo hay una niebla muy densa, a todas horas, que no te deja ver más allá. Imagina que escuchas pasos y susurros por la noche, que la casa está habitada por fantasmas. Imagina que al final descubres que el fantasma eras tú y tus hijos, que estáis todos muertos y existís un plano etéreo e intangible que subyace a una realidad incognoscible. Ahora no lo imagines, es lo que eres. Y no es lo mismo ser que existir.

¿Existe tu vida? Si no lo tienes del todo claro, la vida es eso que pasa mientras estás con los pies en el suelo, trabajando para levantar la economía a cambio de una transferencia de un dinero que no llegas a ver y que sirve para comprar cosas, pocas, y que se esfuma demasiado pronto. También tienes vida interior. Eso tiene que existir en alguna parte. Tus recuerdos y sueños, planes de futuro, expectativas… tus fantasmas personales. ¿Nos vamos situando? Porque luego está el oasis del tiempo libre: horas muertas que entierras entre maratones de series, muros de Facebook, hilos de Twitter, novelas de autoficción, prensa digital, directos de Instagram y tertulianos a voces en La Sexta, da igual cuando leas esto. Y así siempre. De lunes a domingo. Veinticuatro siete. Este simulacro es la realidad de nuestro primer mundo. Nuestra mansión victoriana rodeada de niebla.

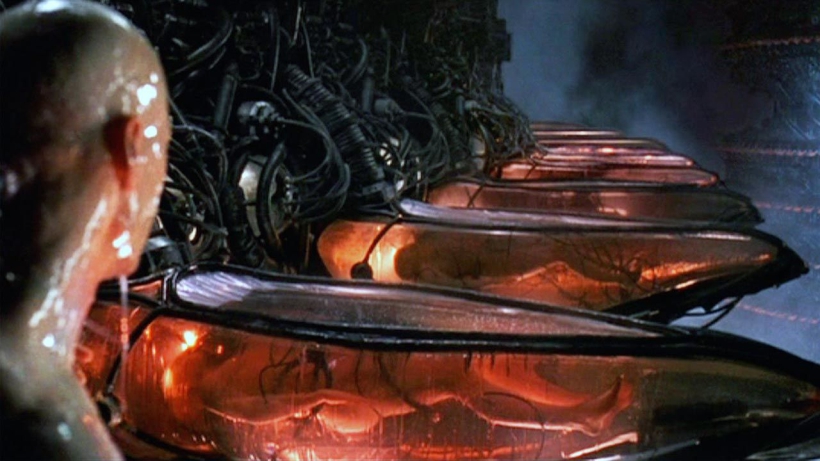

Parece que todos tenemos claro lo que es real y lo que no, pero la invasión de la ficción en el terreno de lo real es absoluta. Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, la hiperrealidad digital le ha comido terreno a todo lo otro. Y nos encanta. Sabes que el filete no existe, que es una simulación, pero te lo comes, masticas y saboreas. Las hermanas Wachowsky definieron lo que se nos venía encima mucho antes de que supiéramos que vivimos sumergidos en la disonancia cognitiva. Una cosa es el mundo real y otra el relato que describe el mundo real y ese es nuestro plano habitado: el de lo que leemos, vemos, imaginamos y pensamos que es el mundo real. Porque, llegados a este punto, ya tenemos aceptado que lo que denominamos realidad no es más que un constructo colectivo sustentado sobre la ficción capitalista. Así que no hace falta preguntarse ¿qué es la realidad? Sino, ¿dónde está?

Antes de que salgas corriendo a darle una patada a una piedra para dejarme en evidencia, me gustaría que reflexionases sobre esto: ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que la vida era una corriente imparable que te arrastra a ritmo de Hans Zimmer? Somos espectadores impotentes de sucesos cósmicos que nos resultan familiares porque ya los hemos visto antes en el cine, en la publicidad, en Los Simpson, en una novela o un meme. Víctimas de nuestra propia profecía autocumplida. Trata de visualizar esto: estamos atrapados en una sala de cine a finales de los años ochenta del siglo pasado. Es la actualización en 35 mm y Dolby Sorround del mito de la caverna. Al igual que el protagonista de La naranja mecánica, visionamos el presente como un espejismo arrollador, una huida hacia delante cuyo fracaso nos condena al pasado como único lugar posible. Ante la inexistencia de futuros, nuestra mente colmena hiperconectada y generadora de hiperrealidades a hipervelocidad solo puede proyectar posibilidades sobre los referentes preexistentes. Vamos directos hacia los límites de lo desconocido a ritmo de sample y loop.

En el principio fue Matías Prats hijo

Esto es tremendo. (Matías Prats)

Todo comenzó un día de septiembre. Regresaba del trabajo. Entré en casa, fui a la cocina, me preparé algo de comer y encendí la televisión. Al principio no entendí lo que apareció en pantalla. Quedé perplejo, en un estado de confusión y extrañeza. ¿Qué era aquello que estaba viendo? La voz de Matías Prats, como el coro en un teatro griego, se abrió camino y puso palabras a lo indecible. Con tono inseguro, quizá haciéndose a la idea de lo que estaba presenciando y viviendo, tal y como yo lo experimentaba a través de su propia confusión, dijo: es la otra torre; se ha estrellado contra la otra torre. En directo. Ni Bruce Willis en camiseta de tirantes, ni música dramática, ni cámara lenta. Lo real se hizo incomprensible. Cogí el teléfono y llamé a un amigo: tío, ¿estás viendo la tele? Pon la tele.

Visto en perspectiva, un gran monolito rectangular había aparecido en nuestras pantallas. Durante los días siguientes todos dijimos alguna vez: no podía creerlo, era como ver una película. Me pregunto hasta qué punto esa sensación nos sigue acompañando desde entonces. Quizá no es solo cosa de mi psicosis. Quizá es algo global, algo que de alguna forma se ha convertido en la norma y que crece de manera exponencial. Quizá 2020 y la pandemia del COVID-19 sea el clímax de esta serie que comenzó aquel 11 de septiembre. Llevamos veinte temporadas. En algún momento habrá que poner punto y final a esta ficción televisiva en que se ha convertido el mundo. Pero, ¿y si no acaba nunca? ¿Y si el plan es que nuestra vida sea como una capítulo tras otro de una sitcom y mientras estamos atrapados en esa sucesión de chistes malos y tragedias individuales, el mundo sigue adelante? Pero, adelante ¿hacia dónde?

A día de hoy, el teaser trailer del siglo XXI pinta espectacular: comienza con las Torres Gemelas cayendo; se escuchan los gritos de la gente; fundido a negro; música trepidante; se suceden las imágenes de guerra en Irak; el hundimiento de las bolsas; crisis, miseria y disturbios; primaveras árabes; más guerra en Siria; montajes promocionales del Daesh degollando gente en la playa; más protestas en la calle; refugiados hacinados en campos; represión policial por todas partes; Donald Trump, Boris Johnson y una pandemia global para la que no hay vacuna ni se la espera en breve. Fundido a negro. Coged las palomitas. El 11 de septiembre de 2001 nos equivocamos. No estábamos viendo una película, la estábamos viviendo.

Aquel año se estrenó Los otros, de Alejandro Amenábar, lo cual me va muy bien para mi alegoría hauntológica, pero también nació la Wikipedia. Dos años después, Facebook. En 2005 apareció YouTube y un año después, Twitter. Sin caer en la tecnofobia, a partir de ahí la cosa se aceleró bastante. En unos pocos años, las fronteras entre Estados perdieron su función principal: mantener a los pobres separados. Y lo cierto es que desde que comenzamos a estar todos un poco más conectados, el proceso sinérgico entre la ficcionalización de la realidad y la hiperrealidad digital se magnificó. Ambas se sostenían y retroalimentaban la una a la otra, de forma que a medida que aumentaba la hiperrealidad digital, la percepción de la realidad se ficcionalizaba. Con el paso de los años, hemos trasladado la realidad de un lugar a otro. Entendemos el mundo a través de aquello que creemos que es. Cámaras de eco, medios de comunicación digitales, redes sociales, no lo verás en la tele. Por eso cada vez nos sentimos más ajenos a aquellos sucesos que ocurren independientemente de nuestra burbuja de hiperrealidad: como ocurre tras unas elecciones en las que el pucherazo es la única explicación o una búsqueda en Google nos descubre el plan secreto del Nuevo Orden Mundial. En ese escenario, todo es susceptible de viralizarse y reconstruir lo real, de forma que la hiperrealidad digital sustituye a la realidad para autoexplicarse. Sin embargo no deja de ser una sombra, un espejismo de algo que existe mucho más lejos.

En esta sitcom de la que somos prisioneros es probable que cabalguemos hacia un final de temporada de los que te dejan el culo torcido: una crisis multidimensional con múltiples frentes colapsando en lo social, político, económico, energético y medioambiental. Y aun así lo hacemos como espectadores y protagonistas de esta historia salpicada de momentos álgidos y risas enlatadas. ¿Por qué? Nadie cree ya en el sistema, pero seguimos adelante por inercia. Energía que es utilizada por el statu quo para modelar el mundo a su medida, en la realidad y en la ficción. Es como la doctrina del shock de Naomi Klein, aunque un paso más allá: además de aterrorizados estamos hipnotizados por lo que pasa ahí fuera. El delgado equilibrio entre el Eros y el Tánatos, la vida y la peligrosa atracción por el abismo. Aunque hay que reconocer que se hace difícil dejar de mirar. Manifestantes supremacistas en Washington sacados de un videojuego; máscaras de Guy Fawkes; Jeff Bezos como el villano de una peli de Spider-Man y la NASA a los pies de un megamillonario cuyo plan es privatizar el Sistema Solar y que contrata al diseñador de vestuario de la Marvel para vestir a sus astronautas. Ni siquiera hay cortes para publicidad porque todo es publicidad. Eres el público target del producto estrella: la verdad sobre tu naturaleza y la del mundo en el que vivimos. Así son las cosas y así se las hemos contado.

Pero, ¿cómo hemos llegado a este estado de voyeurismo zombi? Por seguir en la línea y captar la atención unas pocas palabras más, dejadme que os presente: la precuela.

El arte del flashback

Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. (1984, George Orwell)

A finales de diciembre de 1989, David Hasselhoff cantó «Looking for Freedom» subido en una grúa frente a miles de berlineses. Un minuto y medio duró el subidón de libertad aquella noche en Berlín. Más o menos a mitad de canción, un anónimo héroe le arrojó una bengala que pasó a escasos centímetros de su melena. Como si de una estrategia programada se tratase, un segundo objeto impactó contra la grúa apenas un instante después. La cosa podría haber acabado en tragedia, pero no. Esa noche, alguien volvió a casa lamentando que los rizos de Hasselhoff no acabasen esparcidos por Unter den Linden. Supongo que la superestrella americana volvería a su hotel, sus bailarinas y su cocaína un tanto desconcertado. ¿A qué vienen esas caras largas? ¿Quién se ha muerto? El futuro, David, el futuro ha muerto.

Aquel año escenificó el clímax de un relato que comenzó cuarenta años antes: en 1947. Lo llamaron Plan Marshall. En él, se narraba que los Estados Unidos de América habían vencido a los nazis y llegado para capitanear al mundo libre. En el último episodio, fuegos artificiales incluidos, vencían al comunismo. Dos por uno. Aunque las cosas no fueron para tanto. Con los nazis llegaron tarde, renegando y medio por obligación. Y con el comunismo… digamos que un defensa mete un gol en propia meta y tu equipo gana el partido. El resultado final no convierte en goleadores a tus delanteros. Así que David Hasselhoff subido a una grúa en Berlín es, al modo de Lacan, la imagen que representa una realidad: aquella por la que somos nosotros los que subimos a la grúa como vencedores y los otros, los que no suben, los perdedores.

Para la posteridad queda el mensaje: Thatcher y Reagan tenían razón, no había alternativa. Fin de una era. El modo de vida americano al alcance de todos. Sitcom, ven a mí. Libres del fantasma de la utopía pudimos centrarnos en lo que interesaba: consumir. Los años noventa fueron un colocón de liberalismo económico sin precedentes que sirvieron para establecer las bases de los que somos hoy en día y lo que conocemos como siglo XXI, la superproducción. Burbuja tras burbuja, producto financiero de riesgo y millones de dólares que pasan a lo alto de la pirámide. Y así aceptamos y normalizamos a todo trapo un sistema cuya tecnología, medios y bienestar avanzan, pero que no se ponen a disposición de los ciudadanos, sino de aquellos que pueden pagarlos. Una sociedad que se sustenta en la desigualdad de oportunidades, la necesidad de unos y la abundancia de otros, en la que está bien visto el lucro, no mediante el fruto del trabajo propio, sino mediante el beneficio conseguido gracias al trabajo de otros. No es que sea perfecto, pero es lo único que funciona. Y además encaja a la perfección con aquello que nos hace humanos: el deseo de ser más que los otros, pisar cabezas, medrar a cualquier precio y cambiar de teléfono todos los años.

Tranquilos, no es culpa nuestra. No del todo. Por una parte es imposible escapar del realismo capitalista. De una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. De Foucault a Deleuze. Hemos pasado de estar dirigidos en la escuela, la universidad y el centro de trabajo, a estar sometidos por una red invisible de control cuyas reglas y principios nos aplicamos, de tal forma, que somos nuestro propio carcelero y represor y primera línea de la represión de nuestros vecinos. Por otra parte, es el marco conceptual del realismo capitalista el que nos marca los límites y las fronteras de nuestra realidad. Incluso cuando creemos que nos oponemos, lo hacemos dentro de ese marco. Luchamos contra la máquina desde la máquina. Hace décadas que la oposición al sistema ha sido moduladora del sistema, aceptando que se pueden y deben cambiar las cosas, pero sin salirse del marco conceptual establecido. Solo se puede luchar contra el capitalismo para mejorarlo, no para superarlo. Como dijo Ursula K. Leguin: hubo un tiempo en que el poder absoluto de los reyes parecía indestructible. Nadie podía ver un futuro más allá. Y sin embargo, cayeron.

Aunque una cosa es ser víctimas de este marco conceptual presente y otra cerrar los ojos y hacerse el ciego. Me fascinan aquellos que piensan que dentro de no mucho todos conduciremos coches eléctricos. Queridos, el coche eléctrico es una estafa. Parece el futuro, pero en realidad pertenece al pasado. Por el momento no es más que una distracción para exprimir al máximo los beneficios antes de que todo se vaya al garete. Dentro de veinte años las autopistas estarán vacías. Nadie va a tener coche propio tal y como lo hemos vivido en los últimos sesenta años. Se acabó. Lo que pasa es que, si los gerifaltes que se lucran y controlan el cotarro fuesen sinceros, una turba enfurecida saldría a la calle a quemar cosas. Y nadie quiere que se quemen cosas, especialmente los gobiernos, que son los primeros en ser arrojados a la pira porque la gente corriente todavía cree que son los que están al cargo y tienen capacidad para cambiar las cosas. Respuesta equivocada. Gracias por participar.

Nos vaya o no el rollo soviético en plan desfile en la Plaza Roja, con el derrumbe de la utopía socialista quedamos un poco tuertos para intentar vislumbrar otros futuros. El mundo se había polarizado de tal manera durante medio siglo que a partir de ese momento solo una opción era posible: construir probables desde el presente vencedor. De ahí nuestra parálisis alucinada actual. Si en los años cincuenta nos imaginamos un futuro de zonas residenciales y gente que acude a la oficina en su coche volador, a finales de los ochenta y principio de los noventa la percepción de lo que venía cambió sustancialmente. Ya no era tan optimista, pero lo aceptamos de todas formas. Lo llamamos ciberpunk, aunque en realidad no era otra cosa que megaurbes en las que prima la desigualdad, contaminación, hiperconectividad, deshumanización, transhumanismo y gente con tatuajes y los pelos de colores. Un poco como el Sónar, pero sin coches voladores. Y ahí está el meollo de todo el asunto: ya casi vivimos en esa distopía ciberpunk de metrópolis y conectividad, pero seguimos sin tener coches voladores como tampoco llegaremos a tener coches eléctricos. Ambas cosas no pertenecen al futuro. Es el trampantojo del sueño capitalista, la zanahoria que cuelga del palo. El único futuro posible crece en el extrarradio de ese camino tan bien delimitado desde hace años. Y es que todo futuro sustentado sobre la economía de mercado y consumo, materias primas inagotables, combustibles sólidos y energía barata, producción deslocalizada y explotación laboral, no es factible ni tolerable. Es una quimera. Acéptalo.

Pero, entonces, si no voy a tener un coche volador que funcione con energía mágica, ¿qué va a pasar conmigo? ¿para qué estoy pagando una hipoteca? ¿Qué clase de mundo nos espera? Respuesta rápida: el abismo. Si descartamos la opción de George Clooney vestido de blanco impoluto que aparca un Audi volador en la azotea de una megatorre de mil plantas de altura, solo nos queda una posibilidad; la única alternativa que nos ofrece el fallido imaginario capitalista: La purga, Soylent Green, Mad Max, El quinto elemento, Rescate en Nueva York, Ad Astra… la lista es interminable. Al ser incapaces de proyectar futuros plausibles desde los supuestos fallidos del presente capitalista, los referentes se construyen sobre una ficción que a su vez se sustenta sobre sus propios principios: la lucha por la supervivencia, la competencia, la guerra, el utilitarismo y la monetización de todo lo que es. El mundo como un lugar hostil que lleva, indefectiblemente, al desastre, natural o consecuencia de todo lo anterior. El imaginario colectivo de la sociedad contemporánea va a la deriva desde hace décadas gracias al discurso dominante. Nos dicen que nada va a cambiar, todo seguirá más o menos igual, solo hay que añadir coches voladores y realidad aumentada, pero sabemos que es mentira, que no puede ser de ninguna manera porque esto no va a resistir ni una década más. Y la otra opción es el desastre. O vivimos en Juez Dredd o nos morimos todos. Conmigo o sin mí. La maté porque era mía. Por eso urgen nuevas formas y perspectivas en la narrativa del futuro. Sin imaginación no se puede construir nada. La ciencia necesita imaginación. También la sociedad.

Prisioneros de este presente capitalista, vivimos atrapados en la disociación entre el tedio y el consumo. Todo lo que no participa y alimenta la necesidad de consumo, resulta tedioso. Y a esa dicotomía se enfoca toda nuestra existencia, interior y exterior. Necesitamos más series, películas, libros, música, fútbol, talent shows… en una montaña rusa interminable de hype e insatisfacción. De ahí se explica que haya gente que ve series y películas a doble velocidad para seguir el ritmo del trending topic, la existencia de discos duros en los que acumular productos culturales que nos ocuparían tres o cuatro vidas para poder disfrutarlos o suscribirse a varias plataformas digitales solo para navegar en menús interminables sin llegar a decidirse por nada. Todo ocurre en el territorio de la ficción, la única ficción posible y dominante y donde se levantan los cimientos del mundo presente. Este es el uróboro por el que la ficción y la realidad están unidas, se complementan y alimentan. Entendemos el mundo, pasado, presente y futuro, por aquello que nos dijeron y vimos que fue, es y será.

Sin embargo, por el momento, solo podemos deleitarnos en esta abulia colectiva, esta parálisis reflexiva, como dijo Mark Fisher, incapaces de imaginar otra cosa, impotentes e hipnotizados. Hasta caer en recurrentes estallidos de rabia y frustración. Nos enfadamos, salimos a la calle, nos pega la policía, lo vemos en YouTube: recopilación con música, cargas policiales, contenedores en llamas: parece una película. No es que el sistema se venga abajo, es que está muerto desde hace años. Somos necrófagos alimentándose de la podredumbre y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Me recuerda ese chiste. Un tipo cae de un avión a diez mil metros y no para de repetirse: por el momento todo va bien; por el momento todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Y en este momento, nadie sabe dónde ni cómo vamos a aterrizar.

Próximamente, en las mejores salas

¿Qué pasa con el futuro, Doc? ¿Nos volvemos todos gilipollas? (Marty McFly)

Llegados a este punto, habitamos la ficción de un relato en un mundo que no puede ser narrado. Incomprensible, kafkiano, extraño, imprevisible… llamadlo como queráis. Nadie tiene ni idea de lo que está pasando. Tal y como Grace tampoco comprende lo que ocurre: encerrada en su mansión victoriana, rodeada de niebla. Así nos sentimos nosotros cuando encendemos el televisor y ponemos las noticias, cuando leemos la prensa, un día cualquiera en Twitter. Esto no puede ser real, no es posible que esté pasando. Pero pasa. Como le pasaba a Grace y a los otros fantasmas, incapaces de discernir la verdad de la ficción. ¿Quiere decir eso que somos fantasmas? ¿Proyecciones del pasado que habitan un no lugar entre planos de existencia? ¿Es eso? Acompáñame, Grace, por esta triste historia de dolorosa catarsis.

El mundo real ha desaparecido de nuestras vidas. Está tan lejos que ya no podemos ni imaginarlo. En esta burbuja nuestra tenemos todo lo necesario para conocer la realidad, nuestra realidad. Las puertas de la revolución, recogida de firmas, testimonios de primera mano, la verdad sobre las vacunas, pornografía y palabras silenciadas. El tránsito de lo real hacia la hiperrealidad no va a detenerse, al contrario, seguirá adelante. Y mientras pasarán cosas que no creeremos a pesar de ser familiares, en cierta manera, esperadas. El mundo se nos muestra con una infinitud de capas en la que también se oculta, un juego de espejos. Como si viviésemos encerrados en nuestras pequeñas celdas individuales que a su vez convergen todas en planos virtuales que sentimos como propios, pero que no dejan de ser ficciones. Otra vez las hermanas Wachowsky, sí.

Y ¿qué pasa con ese mundo que vemos en la pantalla? Pues que todas las distopías que escribimos y rodamos se nos quedan cortas. Porque si las jaulas para inmigrantes de Hijos de los hombres y los guetos ya los tenemos desde hace dos años en la frontera entre México y Estados Unidos o en las islas griegas; si los nazis van de cacería en Hyde Park a plena luz del día; si hay granjas de bebés en Ucrania y el gasto en armamento y equipamiento antidisturbios es más alto que nunca; si todo esto lo vimos en una sala oscura, lo predijeron Los Simpson o lo jugamos en la PlayStation y ya está aquí y ahora; si todo eso es real, entonces cualquier cosa puede ser real mientras dure el trance alucinado en que vivimos esta transmigración digital. Ophra Winfrey presidenta de los Estados Unidos. Explosiones de caos y saqueos. Marines del espacio con el logo de Star Trek. Amazon repartiendo paquetes con drones desde zepelines gigantes que sobrevuelan tu ciudad. El presente es un estrafalario desfile de peligrosos reaccionarios armados porque es coherente con la lógica interna del relato. Sin embargo, y esta es la paradoja, todo es previsible y al tiempo sorprendente. Y es que lo inesperado sostiene la trama y nos hace seguir adelante. Sin reflexionar, sin posibilidad de cuestionar nada más que pasar y pasar páginas de la historia para comprobar si el final es tal y como imaginamos.

El miedo, como dijo H. P. Lovecraft, es la emoción más intensa y primitiva de todas las que nos hacen humanos. A día de hoy, el primigenio que hemos adorado durante años ha aparecido en las aguas revueltas del Pacífico. Ya asoma en la distancia y no podemos huir porque somos incapaces de apartar la mirada; los ojos fuera de sí, al borde de la locura abismal venida a acabar con nosotros, insignificantes y aterrorizados humanos. El horror ante la incertidumbre, ante un mundo que todavía no tiene nombre, un lugar desconocido.

Nuestros propios fantasmas nos persiguen: fantasmas de lo que fuimos, de aquello que nos narraron junto al fuego hace tiempo. Un cuento sobre propiedad privada y trabajo asalariado, una historia de amor y dolor, de individuos libres que consiguen lo que desean. Un relato de cosas que ya no existen, que no son nuestras. Lo hemos visto tantas veces. Hay quien está dispuesto a matar y morir por volver a ese mundo que quedó atrás. Otra quimera, falsas esperanzas. Porque todos somos fantasmas en una mansión victoriana. Espectros que por la noche escuchan murmullos, cadenas y crujir de dientes. Podemos levantar muros, inyectar miles de millones en la industria automovilística y pagar a los turistas para que vengan, da igual. El mundo no va a volver a ser lo que fue. Afortunadamente, por otra parte. La única pregunta que interesa es: ¿será lo que nos dijeron que sería?

Nosotros los metafísicos hemos santificado la realidad.

https://youtu.be/Tnfhv0Cja9E

Artículo, muy bien escrito y con mucha profundidad, aunque con bastante pesimismo y que en mi tierra se resumiría con un…..¡FOLLEU, FOLLEU, QUE EL MON S’ACABA!

Pero, sabiendo que el mundo se acaba… ¿quedan ganas de follar, como tú dices, Tocho?

A ti no?…

Gran artículo, gracias.

Vi hijos de los hombres con 25 años, acabé asqueado de este puto mundo, no me gusta el fútbol, llevo dos elecciones votando nulo, mis gustos musicales se estancaron en Wolfmother, no tengo tiempo ni interés en ver la tele, hace dos meses que no he encontrado un libro que me llame y mis creencias son que si no madrugo y voy a currar en un trabajo que me gusta pero una empresa a la que odio, no cobro. Joder es un error drogarse por diversión a partir de los 15, hay que hacerlo a partir de los 35 que es cuando descubres que te han timado, luego nuestros líderes políticos se preguntan por qué la gente no tiene hijos…opino que la muerte de Sol en Soilent Green la quiero para mí, un dulce final y a mimir. Es que ni eso me van a dejar.

Lo siento mucho por ti, has sido derrotado por el sistema. Nunca saldrás ya de Matrix, porque hasta Matrix te aburre… Cómo para salir de ella ;-)

Joder, que tristemente de acuerdo estoy -.-

Madre mía… que pedazo de artículo. Maravillosamente bien escrito, regado de extraordinarias referencias y profundo como el puto Abismo. Gracias!

La pastilla roja no es una pastilla, es un botón, el botón de apagado del móvil.

Esa piedra a la que nos dices que no le demos la patada no es real, pero la cerveza que tengo esperándome en el frigorífico sí lo es. También lo es mi corazón bombeando sangre.

El miedo que hincha los globos aerostáticos que son artículos como este no es otra cosa que eso, aire, aire que hace ruido, ruido que nos mata en vida, vida inconsciente y desconectada de su propio pulso.

Abandonad toda esperanza, todo control, moriremos hoy, o mañana, qué más da, recordad quienes sois y a embestir, a acariciar, a amar y a odiar, a matar y a morir. No hay puertos seguros, tampoco los hay inseguros, no hay tierra firme, pero tenemos corazón, cerebro y cojones, turnándose en el timón si estás despierto, asomados a la borda al gobierno de extraños si estás dormido en tus pensamientos, en tus lecturas, en tu ilusión de control.

https://www.youtube.com/watch?v=F094lVNoGT8

Muchas gracias por el artículo y tú reflexión, hay muy pocas cosas que no estoy de acuerdo, la principal casi al principio que Dick estaba como una puta regadera, aunque todo lo que pensaba e imaginaba casi respalda todo lo que dices luego en el artículo, menos mal que he seguido leyendo :-) ??

Menuda ensalada, no me queda claro si debo actuar y luchar por un mundo mas justo, o dejarme vencer porque no hay otra opción contra el sistema.

Te ayudaré a salir de la confusión, Guillem. Nadie entiende que el sistema no puede entenderse a sí mismo, es imposible, está demostrado. Esto me lleva a pensar que yo, al comprender esa paradoja del «entendimiento del no entendimiento», hállome en un plano diferente. Supongo que lo que me ocurre es lo mismo que le pasa a Grace al final de Los otros. Sin embargo, intuyo en la plena consciencia de la niebla que esta nueva estructura no es sino un escalón en el infinito. La muerte como suprema repetición del bucle, del salto entre los diversos planos, quizá aporte algo de luz sobre esa escalera que no parece tener fin.

Buen artículo, un poco idealizador del doblemente distopico comunismo y un poco sensacionalista pero entretenido, buena gasolina para la máquina.