El fotógrafo de «Las babas del diablo», cuento de Cortázar que sirvió para que Antonioni hiciera Blow-Up, decía una frase que muchos fotógrafos han repetido cuando han tenido que explicar con un eslogan qué buscan, qué pretenden, qué se proponen: «La fotografía es una manera de luchar contra la nada». Como todas las grandes frases que parecen aspirar al mármol o al dogma, a esta también se le puede dar la vuelta y que siga funcionando —en otro trozo de mármol, en otra lista de dogmas—: «La fotografía es una manera de luchar contra el todo». Y quizá pudiera argumentarse de manera más fácil que la frase del fotógrafo de Cortázar, pues al fin y al cabo el verbo que utilizan los fotógrafos es «tomar», como si estuviesen quitándole a ese todo una parte concreta, conquistando una parcela determinada —encuadrada— que podrá reproducirse todo lo que se quiera.

Se toman embajadas, se toman castillos, ¿qué va a tomar?, pregunta el camarero, y se toman fotografías: tomar es consumir y conquistar, lo que parece tener más que ver con el todo que con la nada. En cualquier caso, cuando Cortázar pone en boca de su protagonista la frase está acaso cediéndole una pretensión personal, porque hacía tiempo que él mismo hacía fotos (y, de hecho, uno de los retratos más bonitos que le hizo Antonio Gálvez nos lo muestra con una cámara entre las manos). Llegó a publicar un fotolibro en la legendaria colección «Palabra e Imagen» de Lumen. Se titula Prosa del observatorio; son imágenes de Jai Singh, observatorio de Nueva Delhi, más documentales que poéticas, aunque en esto el propio Cortázar nos reconvendría, pues en uno de los textos recuperados en el volumen Papeles inesperados se lee: «Se tiende a pensar en la fotografía como documento o composición artística, pero ambas finalidades se confunden en una sola…». De donde es fácil deducir que Cortázar se proponía obtener documentos artísticos o composiciones documentales en las que «atrapar lo inatrapable a sabiendas de que después la gente lo llamará casualidad». Este modo de operar se diría hermano menor —o hijo— del famoso «instante decisivo» de Cartier-Bresson, y para explicar su gusto por las fotos mal hechas, Cortázar, en ese texto sobre la fotografía que se titula «Ventanas a lo insólito», arguye que el encuentro de lo insólito, por fuerza, ha de sorprender al que trata de agarrarlo, por lo que es imprescindible la espontaneidad, debe notarse la sorpresa: cuando lo insólito te sorprende en un cruce de calles no hay tiempo que perder ni manera de pensar en la composición. Sería idiota esperar que en el momento en el que la bala alcanza al presidente Kennedy el fotógrafo estuviese, ni siquiera intuitivamente, pensando en la composición del fondo y su relación estética con el imponente momento decisivo que ha presenciado, pero también es obvio que quien lograra cazar el momento decisivo lo obtuvo porque no sabía bien que se iba a producir un momento decisivo: sencillamente, estaba haciéndole fotos al presidente cuando de pronto…

Lo que Cartier defendía con su teoría del «instante decisivo», que pedía al fotógrafo una vigilancia constante de la realidad a su alcance, no era otra cosa que lo que pedía Cortázar con su idea de la espontaneidad: el fotógrafo no debe saber lo que se va a encontrar, sencillamente ha de tirar fotos, tomar realidades de la realidad, esa nada o ese todo, y solo después, cuando el negativo —la nada— se positive —el todo—, de vez en cuando podrá encontrarse con la sorpresa de que «tomó» lo invisible, algo que, precisamente, ha sido revelado ahora, en un presente que ya no es el pasado en el que se obtuvo sin tener conciencia de que se obtenía.

Ese es el movimiento que conduce al fotógrafo de «Las babas del diablo» a su peripecia, pero era, en fin, la doctrina que seguía Cortázar cuando salía a la calle armado con su cámara. Esta visión del fotógrafo como cazador, ajena a cualquier teatralización y artificiosidad, pues se parte de la base de que el hecho de tomar una fotografía ya es por sí mismo artificio suficiente, un acto de magia, le sirvió para celebrar, con esa prosa saltarina suya, tan visual, la capacidad de Sara Facio y Alicia D’Amico para hacer caber su ciudad en un libro: Buenos Aires, Buenos Aires, publicado en 1968. Es un libro donde la poesía de Cortázar —«una pequeña noche murmura en el bolsillo entre pelusas y monedas»— acompaña las imágenes cotidianas de Facio y D’Amico, cantando la incansable fotogenia de una ciudad que podría ser cualquier ciudad, pues lo que se pone ante nuestros ojos no son estampas en las que se pueda reconocer la capital argentina.

Cortázar escribe: «Una ciudad es también un fantasma que solo la ingenuidad del habitante cree domesticable y próximo: apenas unos pocos saben del mecanismo interior que hace caer las fachadas y da acceso por obscuros pasajes a sus últimos reductos. Sara y Alicia han fotografiado Buenos Aires con un soberano rechazo de temas insólitos; sus imágenes nacen de algo que participa de la caricia, de la queja, de la llamada, de la complicidad, de la amarga denuncia, todos los gestos interiores de una sensibilidad coincidiendo en la razón estética».

De los autores de su época, no cabe duda de que Cortázar fue el más preocupado por el aspecto de los libros —aunque a menudo tuviera que padecer las pobrezas elocuentes de la casa editorial con la que durante los años sesenta publicó la mayor parte de sus obras inevitables: Rayuela es un libro de bolsillo al que se le quebraba el lomo en cuanto llegabas a la página doscientos, y 62 modelo para armar, a pesar de la preciosa cubierta, estaba impreso en una letra que parecía gritarle al lector: léeme enseguida, que en poco tiempo me borro—: dan prueba de ello sus experimentos por hacer del libro algo más que un recipiente para un texto, un artefacto en el que continente y contenido formaban un solo cuerpo, que perderían, uno y otro, su esencia si se les separaba (a pesar de lo cual, no hubo más remedio que separarlos cuando se reeditaron, para abaratar los costes de las primeras ediciones). En Último round, por ejemplo, las páginas, al aparecer cortadas en la franja inferior, permitían el juego de casar los planos superiores con los inferiores a conveniencia del lector, invitándolo al arte combinatoria que lo volvía un libro multiplicado. En La vuelta al día en ochenta mundos optó por hacer un precioso álbum de estampas y comentarios.

Aunque parezca raro, son pocos los escritores preocupados por el aspecto de sus libros y menos aún aquellos que consideran que el aspecto es parte integral de —al menos— algunos de sus libros. Entre los grandes maestros de la literatura latinoamericana de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, no había ninguno que pudiera compararse en esa preocupación con Cortázar. Quien menos interés mostraba —no solo por el aspecto del libro, sino también por todo lo que tuviera que ver con la literatura— fue Juan Rulfo, aunque algo unía al autor mexicano con el argentino: la pasión por la fotografía. Se puede decir que si para Cortázar la fotografía era la literatura por otros medios —y por tanto cabe incluir toda su obra fotográfica o sus reflexiones acerca de lo fotográfico y su curiosidad por la tipografía y el grafismo dentro de su propia obra literaria—, para Rulfo la fotografía era lo que quedaba después del obligado silencio al que se precipitó tras la consecución de sus dos obras maestras: El llano en llamas y Pedro Páramo.

Su obra fotográfica corrió paralela durante algunos años a su obra literaria, sin que hubiera riesgo de que ambas líneas se tocaran en momento alguno, y, una vez que dejó aparcada la escritura —o se esforzó para que alcanzara la pantalla de cine, como en los guiones de El gallo de oro, El despojo y La fórmula secreta—, siguió atándose a la cámara, como había hecho desde finales de los años treinta. Tal vez sea improcedente traer a esta lista de escritores que practicaron la fotografía a Rulfo porque lo cierto, como cuenta el especialista Víctor Jiménez, es que causó sorpresa entre los fotógrafos mexicanos de los años cuarenta enterarse de que su colega Rulfo andaba escribiendo: es decir, es más bien un caso de fotógrafo que decidió ponerse a escribir, escribió, y dejó de escribir para seguir con lo que siempre fue: un fotógrafo. Así, su nombre más bien habría que colocarlo junto al de otros fotógrafos que también probaron con la literatura, como Brassaï o el futurista Tato, autor de un excelente libro de memorias, o Leni Riefenstahl o tantísimos otros. En cualquier caso, la producción fotográfica de Rulfo empezó a ser estudiada y reconocida como parte fundamental de su obra a partir de los años ochenta. De los seis mil negativos de los que consta su archivo, más de la mitad los protagonizan sus imágenes arquitectónicas, una de sus pasiones. Rulfo se ganaba la vida como viajante de comercio —turista accidental, pues— lo que le dio ocasión para ocupar los ratos de ocio de sus viajes en capturar edificios y paisajes: no cabe duda de que estamos ante una obra de fría fotogenia —a pesar de que el sol luce en casi todas sus fotos—, de que en buena parte de ellas se extiende hasta el horizonte un desierto caníbal y de que lo que Rulfo fotografía es una devastación, un fatalismo, que puede tener su lado de denuncia social, sin duda, aunque no pretende hacer espectáculo de ella.

En esa frialdad hay una elegancia indudable: lo que Rulfo parece mostrar es otro planeta, que por mucho que esté en este, sigue siendo otro planeta. Puntos situados en ninguna parte, en una jaula hecha de horizontes, de donde parece imposible escapar, pero donde la desesperación no hace escándalo de sí misma. Incluso en su fotografía arquitectónica se ha visto un rasgo de esa denuncia, pues la mayor parte de edificios fotografiados son huellas de la colonización española a la que de alguna manera se acusa de muchos de los males que acucian al pueblo mexicano. También la presencia humana está vista con una distancia que desprecia lo meramente sentimental, aunque sea ahí adonde se dirige nítidamente: a la emoción, pero sin grandes emociones, al drama, sí, pero dejando de lado lo dramático —en el sentido teatral—. Es evidente que la gran tradición mexicana influyó en el primer Rulfo fotógrafo: México dio acogida a un Edward Weston que siempre reconoció que allí hizo sus mejores retratos y que también capturó el paisaje calcinado del país, es el país de Tina Modotti, de Manuel Álvarez Bravo, de Lola Álvarez Bravo. Con la obra de todos ellos dialoga la de Rulfo con mayor o menor intensidad en un ejercicio en el que ponía, con perspicaz objetividad, el foco en aquella convicción que parecía naufragar en época de vistoso cosmopolitismo: no hay mejor manera de contar el mundo que fijarte en lo que pasa en tu pueblo. Algo de fotógrafo de pueblo tiene el Rulfo fotógrafo: un pueblo que es la unión de muchos pueblos distintos, uniformados en una sola localidad por la mirada del fotógrafo. Sus mejores fotos están llenas de un silencio denso, rechaza la poética del instante decisivo, escucha a la piedra de los conventos y las casas coloniales, las aldeas ancladas entre la arena, la rotunda uniformidad del paisaje que parece querer salirse de la imagen. En cuanto a su escritura, como la propia obra de ficción de Rulfo, es parca en documentos sobre fotografía: escribió sobre la experiencia mexicana de Cartier-Bresson, y escribió sobre quien fue su amigo y el gran fotógrafo de la Ciudad de México, Nacho López, fotoperiodista que dedicó a la capital un libro indispensable que hay que colocar entre los grandes fotolibros dedicados a ciudades y que no tiene nada que envidiarles a obras maestras como Nueva York de Klein, Buenos Aires de Coppola, Barcelona en blanco y negro de Miserachs, Estocolmo de Feininger o París de noche de Brassaï.

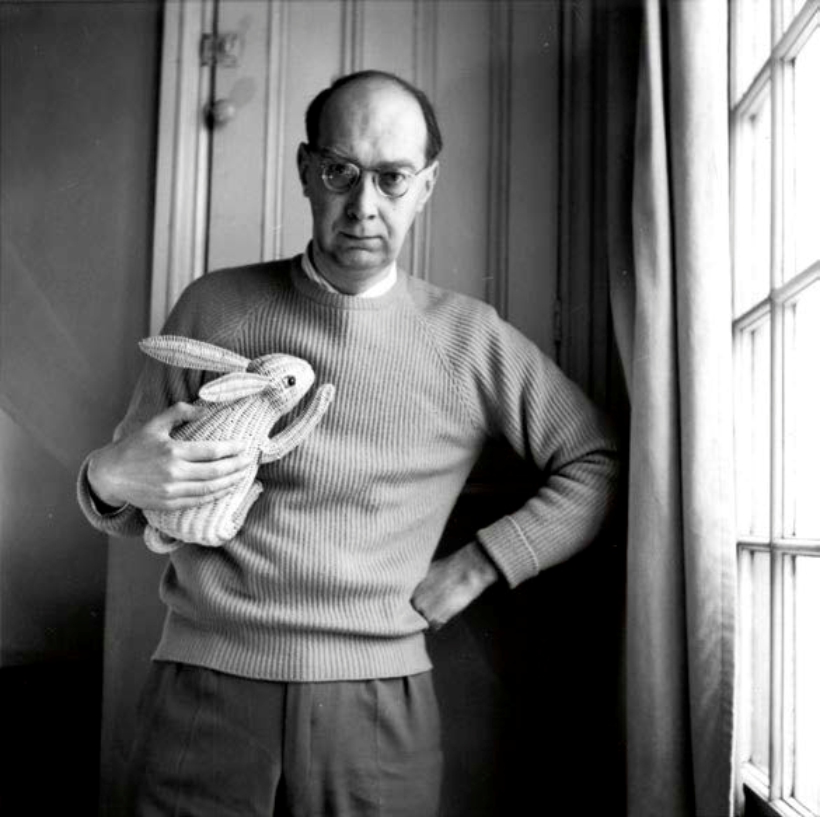

En el otro lado de la balanza habría que colocar al poeta Philip Larkin: si en Rulfo no hay ni punta de narcisismo, si solo tiene ojos para el mundo, en Larkin el narcisismo es el protagonista más eficiente de su obra fotográfica, el único mundo que le interesa es el de su casa o las casas de sus amigos, con indudable preferencia por el autorretrato —a menudo sin mediación de espejos, con el uso del retardador de la cámara—.

En un poema, escrito para el álbum de fotos de una muchacha, amante suya, Larkin crucifica a la fotografía como un espejismo que lo único que puede es cantar «lo pasado» y a la que resulta difícil perdonarle su fidelidad. «Pero, oh, fotografía, fiel y decepcionante como ningún arte», dice en un verso, dejando a las claras que la fidelidad a la realidad no debe ser mérito del arte, porque para tal logro ya la realidad se basta y se sobra, y cuando la realidad a la que se es fiel es intangible porque es solo pasado, entonces su espejismo es un arañazo que solo viene a postular: toda fotografía es un epitafio. «Registra el tedio como tedio y la sonrisa forzada como un fraude», nos dice Larkin: «Nos logra convencer / de que eres una muchacha de verdad en un lugar de verdad, / una certeza empírica en todos los sentidos. / ¿O es solo el pasado? Esas flores, / la reja, los coches, el parque en la niebla / nos afligen solamente porque ya no están». El álbum de la muchacha en el que escribe esos versos Larkin «condensa, en resumen, / un pasado que nadie puede compartir, / sin que importe a quién pertenezca tu futuro». Un álbum es un cementerio.

Como un álbum familiar se puede leer, en efecto, la obra fotográfica de un Larkin que, de vivir encantado en Belfast, con categoría de ayudante, pasó a una de las ciudades más oscuras y tristes de Inglaterra: Hull. «Nunca pensé en Hull hasta que llegué aquí. Una vez que llegué, me di cuenta de que es perfecta para mí de muchas formas porque está un poco al límite de las cosas; creo que incluso sus nativos dirían eso. Me gusta estar al límite de las cosas». Allí se desempeñó como bibliotecario universitario, y allí acompañó sus poemas con su dedicación a la fotografía. Larkin se había comprado, con su primer sueldo de ayudante, una cámara Purma de fabricación inglesa, y nada más realizar la compra, por una suma superior a su sueldo semanal, escribió a un amigo: «Ha sido un acto de locura, pero la cámara parece ofrecer las mejores posibilidades. Solo hay que estar atento para descubrir qué merece la pena, incluso en blanco y negro».

Larkin llevaba por entonces una década haciendo fotos con una cámara que le había regalado su padre y que se había llevado a Oxford, donde se licenció. Se le había visto a menudo por el campus persiguiendo sombras, estudiantes que pasaban, como si quisiese fotografiar el aire. Pero, a pesar de su dedicación, a la que fue fiel durante cuarenta años (exigiéndose mejoras técnicas, lo que le llevó a gastar una buena suma de dinero para procurarse una Rolleiflex), Larkin siempre consideró la fotografía un hobby, lo que no significaba que no fuera exigente con sus modelos, esencialmente amigos —le hizo una preciosa foto ante una papelería a Kingsley Amis y su mujer—, amantes —sobre todo Monica Jones— y él mismo, su principal personaje. Con indudable exageración, se ha dicho que Larkin inventó el selfie. Lo cierto es que sus autorretratos son lo más difundido de su obra fotográfica: Larkin se fotografiaba no solo en poses de solapa de libro, sino también en momentos cotidianos —afeitándose, tomando el desayuno—, pero su pieza más lograda es el autorretrato que se hace gracias al espejo del baño; en él aparece con la Rolleiflex que acciona con el autodisparador sobrevolando una encimera donde se apilan brocha de afeitar, tarrito de jabón y demás enseres. También los retratos que le hizo a Monica Jones tienen una fuerza lírica destacada, sobre todo uno en el que ella aparece de espaldas en el cuarto del poeta, gira levemente la cabeza para ofrecer su perfil mientras arde una cerilla. Ahora bien, cuando Larkin salía a la intemperie, le ganaba el pictorialista anticuado que llevaba dentro y emergía el coleccionista de oscuras estampas urbanas, la campiña inglesa, las callejas donde todo parece elegía. Son fotos con mucho de postal y, como tales, enviaba copias a sus amigos, poco dados a lo elegíaco, por cierto.

Entre ellos estaba Robert Conquest, que en 1957 se llevó a Larkin a dar una vuelta por el Soho y le avisó de que conocía un sitio donde dejaban hacer fotos. Larkin no lo dudó y se llevó la cámara, y creyó haber conseguido la película de su vida con una serie de imágenes eróticas que reveló a su vuelta. Desde allí envió por correo algunas de las mejores copias a su guía en el Soho con una carta en la que pedía a los cielos que el envío no se perdiera. Conquest, sin embargo, le dijo que no había recibido nada, y al cabo de unas semanas a Larkin le llegó un aviso con el sello de Scotland Yard en el que se le acusaba de infringir la ley contra las publicaciones obscenas aprobada en el Parlamento en 1921. Larkin, atenazado por el terror, llamó a la biblioteca para excusar su asistencia, acudió a un despacho de abogados para preparar su defensa y, al enterarse de que en 1921 no se había aprobado ninguna ley contra la obscenidad, entendió que sus santos amigos, Conquest y Amis, habían disfrutado de sus fotos y lo celebraban gastándole una muy trabajada broma que les exigió falsificar un sello de Scotland Yard.

Es imposible no asomarse a las fotos de Larkin sin tener en mente el tono, la ironía, el brillante detallismo de sus poemas. Por supuesto, la fotografía es un género mucho más promiscuo que la poesía, aunque solo sea porque parece mucho más fácil tomar una instantánea que escribir un poema (de hecho, puede que la fotografía sea la única de las artes que permitiría que se hiciese una exposición con imágenes realizadas por amateurs, transeúntes, desconocidos, gente que pasaba por allí, que pudiese lucir sin el menor esfuerzo como una muestra de la mejor fotografía de una época: sería difícil hacer una antología de la mejor poesía del siglo XX esquivando a los grandes poetas. Como prueba de esta exageración, baste recordar que hay ya algunos imponentes fotolibros que son recopilaciones extraordinarias de imágenes sin autor, encontradas en rastros, almonedas, álbumes familiares: no creo que pudiera hacerse lo mismo con la poesía, ni con el cuento, ni con la canción). Larkin era un poeta lento, su producción fue ciertamente exigua, incluso sumándole sus dos quebradizas novelas, su recopilación de artículos sobre jazz. Y sin embargo hizo unas cinco mil fotos. Pero la cantidad no es lo que importa: lo importante es que, cuando Larkin abandonó definitivamente la poesía, con la sensación de que ya había dicho lo que había venido a decir, también dejó de hacer fotos.

La disputa entre el documento y la pieza estética que alentaba a Cortázar a decir que se trataba de un combate falso hace mucho que caducó: como la del cuerpo y el alma, más o menos, pues no cabe alma donde no hay cuerpo y no puede haber fotografía que no sea per se un documento, de donde cabrá medir su calidad estética, pero dando por hecho que algo, lo que sea, está documentando, pues es su condición primera. Ello no impide que el valor de tantas imágenes sea, precisamente, con independencia de su fuerza fotogénica, el estrictamente documental: hay una cabalgata de fotógrafos que en ello trabajan, a veces con plausible dignidad, sin querer dárselas de artistas para acercarnos la miseria de los demás; otros, con repudiable esteticismo, inyectando belleza allí donde solo debía haber horror y pasmo, malversando, por decirlo así, las armas de la retórica fotográfica, para conseguir estampitas del infierno.

Es frecuente en la fotografía literaria —entendiendo por tal, en este momento, aquella protagonizada por escritores— que el valor estético se supedite al documental: de ahí que nos intrigue el álbum familiar de Philip Larkin, donde sin duda hay excelentes piezas, pero que si se liberara de los nombres propios quedaría descendido de categoría, pasaría al almacén de los preciosos álbumes de fotógrafos amateurs de los años cincuenta y sesenta —donde, como dije antes, podría, dada la naturaleza promiscua de la fotografía y la incansable fotogenia del mundo, espigarse una selección de imágenes que nada tuviera que envidiar a las obras de los más principales fotógrafos—. Por esa misma razón nos atrapa de inmediato la obra fotográfica de Allen Ginsberg: porque sus imágenes son las ilustraciones preciosas con que acompañar el relato espídico de la beat generation, desde su álveo, en la joven Nueva York de los cincuenta, hasta su erosión, acompañada de los fuegos artificiales del éxito y la globalización, en la década siguiente.

Para medir la potencia lírica de un retrato, por paradójico que suene, es recomendable cierto grado de ignorancia: no saber muy bien quién nos está mirando. Un retrato supone una carga tan grande que, como en el matrimonio, según el chiste de Wilde, hacen falta tres para que se mantenga incólume: el retratado, que pone el pasado, el fotógrafo, que pone el presente, y el espectador, que pone el futuro. En los grandes retratos no hace falta saber mucho de quien comparece en la fotografía porque la imagen nos sugiere la esencia: piénsese en esa obra maestra de Arnold Newman en la que el piano de Stravinski parece empujar al músico fuera de la imagen, piénsese en el August Jones que comparece con aspecto de Jesucristo aterrado ante un lienzo donde empiezan a emerger unos rostros en el retrato que le hizo el vorticista Malcolm Arbuthnot.

Alvin Coburn, gran fotógrafo que hizo dos tempranos libros de retratos de gente notable en los años diez, dijo que el retratista tenía que decidir quién importaba más, si él o el retratado. Y en efecto, ahí puede trazarse una honda línea que separe el sol de la sombra sin apenas terreno para el difuminado: hay quienes deciden que lo principal es quien posa, y quienes deciden que lo principal es quien dispara. Entre estos, cabrá recordar a viejos maestros del retrato como Irwin Shaw y sus «retratos de esquina», donde iba colocando a todo el que pasara por su estudio para hacerle un retrato, a Avedon y sus fondos blancos, o a Halsman, que, antes de que le diera por la manía de hacer saltar a los retratados, efectuó muy buenos retratos. Todos ellos, naturalmente, contaban con el contexto: sus retratos acompañaban entrevistas o textos sobre los retratados. Pero el tiempo se encargó de mutilar esos contextos y sus retratos interesan ahora por ser obra de quienes los hicieron, no siempre por quien posa ante ellos. Muchos de los retratados, que fueron personajes de interés en su hora, son ya perfectos desconocidos, y lo cierto es que los retratos de Avedon o Shaw o Halsman no nos dicen absolutamente nada de ellos: se limitan a ser bonitos cromos de jugadores que, si disputaron una final importante, no lucieron lo suficiente. Sin embargo, basta asomarse a los retratos de Newman o a los de Cartier-Bresson para, aunque no tenga uno la más mínima idea de quién posa, saber o intuir del primer vistazo a qué se dedica… siempre que no se dedique a la escritura. Porque, ¿cómo retratar a un escritor sin sus armas? El español Baldomero Pestana hizo un gran retrato del poeta peruano Salazar Bondy ante su máquina de escribir, que luce con una lengua de papel mecanoscrito: no le hace falta al espectador tener idea de quién fue Salazar Bondy para entender a qué dedicó su vida. Solventada esa información primordial, ya puede dedicarse a la contemplación de la extraordinaria imagen.

Ginsberg no retrataba a sus amigos como grandes poetas o escritores prometedores, sino esencialmente como amigos. Burroughs posa ante una esfinge egipcia en un museo y puede ser un turista atildado, Neal Cassady aparece con cara de resaca saliendo de su coche, Sandro Chia con un rifle y cara armoniosa de «¿a quién hay que matar?», Gregory Corso en su estrechísimo ático del East, Jack Kerouac es un transeúnte sorprendido que mira a cámara y parece gritarle algo al fotógrafo, y unos pasos más adelante, ofreciendo un modélico perfil, un curioso ante un escaparate. Si unes las estampas podrías estar más cerca de una banda de atracadores que no pueden dejarse ver juntos antes del asalto que de un grupo literario que pretende revolucionar las cansinas aguas de la literatura norteamericana, zarandeados todos ellos por el Holden Caulfield de Salinger, el muchacho bien que se escapa del colegio y se aventura por la ciudad inmensa con el deseo de salvar a todos los niños del mundo para que no cometan el suicidio de hacerse mayores. Lo que eleva a esas imágenes del año 53 —entre las que está un retrato del propio Ginsberg que le pasó la cámara a Burroughs para que se lo hiciera, aunque más adelante practicaría a menudo el autorretrato con espejo— es el futuro que parece ir hilándose entre las relaciones de los retratados y el retratista, potenciado por las obras que serán capaces de hacer y el renombre que alcanzarán: para fijarlo, Ginsberg recurrió a la anotación, es decir, entendió que las imágenes sin un pie apenas sostendrían su estatura. Hizo colaborar, con caligrafía deliciosa, a la letra y la imagen, fijó cada momento en un lugar determinado, puso nombre propio a los protagonistas de su fotonovela, agregó detalles que no salían en las fotos —¿de quién es el rifle que luce Sandro Chia?—. Si para muchos de los grandes retratistas del siglo XX no había mayor gloria para sus piezas que poder prescindir del contexto para el que fueron realizadas —los reportajes o entrevistas que habrían de ilustrar—, para Ginsberg esos retratos de un grupo de amigos, para saltar del álbum personal que fueron cuando tomó las fotos, necesitaban que llenara con su letra el margen blanco inferior, se fortalecían con el pie de foto, pensado como pedestal donde habrían de erigirse las imágenes de quienes, sin ese podio informativo, quizá corrieran el riesgo de no decir nada, o no decir lo suficiente a quienes los miraran.

La calidad estética de sus retratos es indudable, tanto cuando parece regirse por la espontaneidad de Kerouac como cuando se pone a las órdenes de las ansias de posar de Burroughs, pero casi todas las fotos de los años cincuenta, con ese blanco y negro tan melancólico, resultan fotogénicas: en eso llevaba razón Larkin, la fotografía es fiel y decepcionante como ningún otro arte pueda serlo, porque presentándonos el pasado no hace nada por revivificarlo o darle nuevo aliento, esas tiendas a las que se asomaba Kerouac, las plantas del ático donde posan todos tan jóvenes y sonrientes, con Bowles en cuclillas, sencillamente ya no están, y ese no estar es lo que mide la potencia de documento estético, como pedía Cortázar, de las imágenes de un Ginsberg que más adelante, ya hippy oficial, subyugado por las posturas de yoga, perdido el pelo y crecida la barba, seguirá haciendo fotos, abandonado el papel de cronista gráfico del grupo para entregarse con excesiva conciencia de su papel en la historia de la literatura, al inevitable narcisismo.

Un narcisismo que, sorprendentemente, apenas encontramos en un excelente fotolibro de otro escritor: Fernando Arrabal. Como se sabe, los miembros del grupo Pánico, decepcionados por la decrepitud de los surrealistas, decidieron tomar el testigo de las vanguardias francesas en el París de los sesenta. Topor, Jodorowsky, Arrabal, coqueteando con el situacionismo, pensaron una serie de acciones que tenían lugar mayormente en cafés y bares: su incidencia fue mínima, y no pasaron de la gamberrada más o menos notoria. Pero querían, como los vanguardistas legendarios, extender el territorio de la literatura, de ahí que prefirieran explorar las posibilidades del teatro y el cine. Inevitablemente debían llegar a plantearse la fotografía como herramienta: era menos cara que el cine, más natural, por decirlo así. Arrabal hizo a principios de los setenta un fotolibro donde el narcisismo típico del autor —no se olvide que había firmado una pseudonovela titulada Arrabal celebrando la ceremonia de la confusión— se limita al título: Le New York de Arrabal. Sorprendentemente, Arrabal entiende en Nueva York que los demás son mucho más interesantes que uno mismo y produce un eficaz canto callejero abonándose a la street photography y buscando el Nueva York cotidiano de gente jugando al ajedrez en las calles, vecinos sentados en las escalinatas de entrada a los portales, vendedores de globos, hombres anuncio que llevan un cartel colgado en el que leemos que Jesucristo va a salvarnos, mendigos atados a una botella. Salvo por unas cuantas estampas, podría haber sido Nueva York en los setenta, o cualquier otra ciudad de ahora mismo vista en blanco y negro. Arrabal también utiliza el recurso del pie de foto, pero sin apenas afán documental, más bien como latiguillo con que poetizar alguna de sus fotos: hay una extraordinaria foto de una pared a cuyo pie se alinean unos neumáticos, y Arrabal la identifica en su escueto texto como «la muralla china»; registra a dos personajes callejeros de aspecto deteriorado, hombre y mujer, y anota: «En el comienzo la muerte desafió al amor y la naturaleza creó al hombre y la mujer». El libro comienza con un largo poema enumerativo que parece estar hecho con recortes del diario del escritor en el que han sobrevivido algunos datos más documentales que poéticos, sobre el hall del Chelsea Hotel, sobre Allen Ginsberg, sobre el drugstore de la novena. El texto palidece mucho ante la cabalgata de imágenes a la que da acceso: estas funcionan, como es frecuente en los fotolibros de la street photography, por acumulación, como si por un momento el fotógrafo hubiera tenido la esperanza cierta de que la ciudad de sus vagabundeos le va a caber entera en un libro. Se ve, en cualquier caso, que a Arrabal la fotografía le resultó el medio idóneo para cantar su experiencia neoyorquina, y quizá es de agradecer que, en vez de borrarla con alguna de sus obras teatrales o sus novelas líricas, supiese fijarla quitándose de en medio.

Entre los escritores que practicaron la fotografía, resulta imposible no mencionar al pionero Lewis Carroll, aunque este fue tantas cosas que hubiera sido raro que a las matemáticas, la poesía, los cuentos infantiles, la lógica no uniese el interés por un arte que empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo. Al parecer llegó a hacer unas tres mil fotografías de las que se ha conservado solo un tercio: la mitad de ellas está protagonizada por niñas. Muchos de los negativos destruidos eran desnudos que el propio autor decidió quemar ante las quejas que se elevaron con afán de socavar su reputación. Sus otros temas —perros, esqueletos, edificios— han interesado bastante menos que las imágenes de pureza infantil que buscaba disfrazando niños, fotografiándolos dormidos —o haciéndose los dormidos— o lanzando melancólicas miradas hacia la nada. Siempre con permiso de los padres de las criaturas a las que retrataba, no pudieron sino causar impacto en su época —mucho me temo que también en la nuestra—: las acusaciones de pedofilia no se hicieron esperar, y su defensa quizá no le ayudó cuando recurrió a su intención de captar «la divinidad de la belleza más pura». Esa belleza sigue estando donde Carroll la encontró —ayudándola a veces con su habilidad para la teatralización, como en la famosa foto de Alice Liddell disfrazada de bonita mendiga—. Los propósitos por los que Carroll hizo sus fotos —y si detrás de ellos había un ansia sensual que se cumplía en la contemplación de sus modelos— son ya ilegibles, y lo que queda es el resultado de su labor: quien vea en esas fotos el hambre de un pederasta tiene un problema que es más estético que moral. Lo que hay, sin embargo, es ese acuciante enigma de la niñez, y el fotógrafo en este caso a quien más recuerda es a aquel entrañable Holden Caulfield que, entre los altos tallos del centeno y ante el abismo de la adultez, soñaba con ser el catcher dedicado a salvar a los niños del deterioro inesquivable que les aguardaba. La nada, en efecto, contra la que lucha cualquier fotografía.

Libros

- Prosa del observatorio. Julio Cortázar. Lumen.1972.

- Buenos Aires, Buenos Aires. Julio Cortázar-Sara Facio, Alicia d’Amico. Editorial Sudamericana. 1968.

- 100 fotografías de Juan Rulfo. Andrew Dempsey. RM Editorial. 2010.

- The Importance of Elsewhere. Philip Larkin’s Photographs. Richard Bradford. Lincoln, 2015.

- Souvenirs de la Beat Generation. Les photographies d’Allen Ginsberg. Sarah Greenough. Hoebecke. 2016.

- Le New York d’Arrabal. Balland. 1973.

- Lewis Carroll (Masters of Photography). Graham Ovenden. TBS Books. 1984.

«Muchos de los negativos destruidos eran desnudos que el propio autor decidió quemar ante las quejas que se elevaron con afán de socavar su reputación»

Interesante frase

¿Sólo una mujer, al final y de pasada, en un artículo tan extenso? ¿En serio?