Cuidado, lector, seas quien seas,

si quieres proseguir, no lo hagas sin haber comprendido cuán seria es esta obra;

si no, podrías reírte, y tal vez tu risa fuera necia e idiota.

(Jean-Pierre Brisset, La grammaire logique)

Hay pensadores tan radicalmente singulares que sus ideas no encajan en ninguna escuela de pensamiento conocida. Su obra, pese a haber sido publicada, tampoco goza del reconocimiento de otros intelectuales o científicos, entre otras cosas porque sus afirmaciones no pueden debatirse, y mucho menos refutarse: más que ideas son certezas, no admiten ningún género de duda. No han tenido maestros (son generalmente autodidactas), y menos aún discípulos. Aun así, sus hallazgos son dignos de figurar en una Enciclopedia de las ciencias inexactas. Así lo consideró el escritor Raymond Queneau, que durante años investigó en el fondo de la Biblioteca Nacional de Francia y rescató a unos cuantos de estos autores del olvido en un libro llamado En los confines de las tinieblas. Los locos literarios.

Decía Chesterton que los matemáticos, y los jugadores de ajedrez, son más susceptibles de volverse locos que los poetas. El libro de Queneau recoge varios ejemplos en este sentido, algunos de los cuales destacan por sus revolucionarios métodos. J. P. Lucas decía encontrar en sus sueños la solución a problemas matemáticos que se creían irresolubles. Hasta aquí no hay nada extraño (es cierto que su metodología recuerda a la del agente Cooper en Twin Peaks, pero también que el químico August Kekulé dio con la estructura de la molécula del benceno al soñar con una serpiente comiéndose su propia cola). Quizá lo más llamativo del caso es que sus descubrimientos se basaban en el grado en que unos números «simpatizaban» con otros, siguiendo un criterio totalmente arbitrario. N. J. de Sarrazin, por su parte, planteó una nueva trigonometría, llegando a contradecir al mismísimo teorema de Pitágoras (según él, «un absurdo que no tiene nombre y que es a la vez lo más abyecto de nuestras matemáticas y de la mente humana»).

Por supuesto, utilizar rutas de pensamiento alternativas a los cauces oficiales no es señal inequívoca de locura. Ahí tenemos a Joseph Lacomme, que tuvo que aprender por su cuenta el concepto de número y desarrollar su propio método de multiplicación y división porque no sabía leer ni escribir. En un primer momento le tomaron por loco y llegó a estar internado. Luego fue sistemáticamente ignorado por la Academia de las Ciencias francesa durante años, pero la Sociedad de las Ciencias y de las Artes de París acabó concediéndole un diploma que certificaba que había dado con la solución a la cuadratura del círculo (si bien, como señala Queneau, dicha solución era menos precisa que la que había propuesto Arquímedes veinte siglos antes).

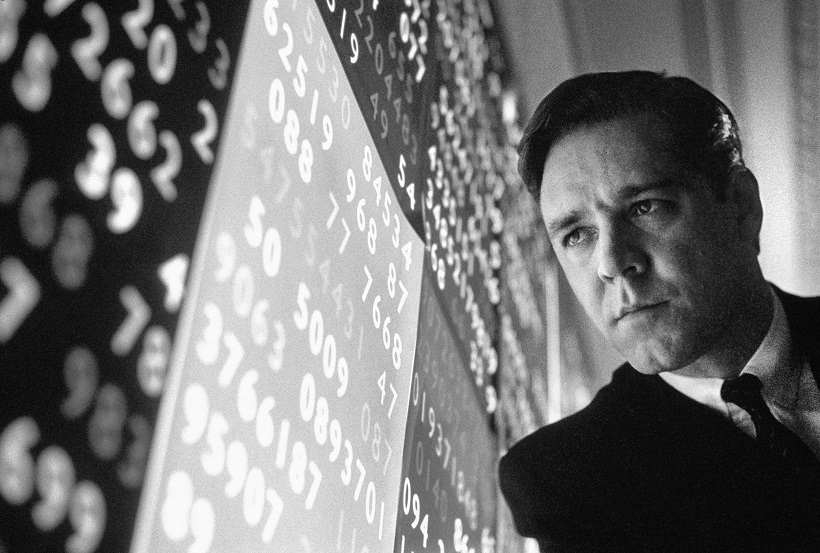

La mente de un psicótico es una máquina de pensar —de hecho, si por algo se caracteriza es por no poder dejar de hacerlo—, por eso no es tan raro que, al adentrarse por rutas de la mente menos transitadas, algunos psicóticos hayan conseguido dar con auténticos hallazgos. Józef Maria Hoene-Wroński fue objeto de burla en su época por lo místico de sus ideas —creyó haber formulado una ley que explicaba el universo entero—, pero el tiempo le acabaría dando la razón en algunas cosas: el wronskiano es un determinante que se sigue utilizando en matemáticas y lleva su nombre. También John Forbes Nash, premio Nobel de Economía (cuya vida fue llevada al cine en Una mente maravillosa), contó que sus principales contribuciones a la investigación habían nacido en sus interludios de «racionalidad forzosa», como él los llamaba. Es posible que la psicosis fuese el caldo de cultivo de sus originales planteamientos y más tarde, en esos periodos de racionalidad inducida por los fármacos, con algo más de distancia respecto a sus delirios, el matemático fuese capaz de pasar sus ideas a limpio, haciéndolas comprensibles para otras personas.

Así las cosas, a veces resulta difícil distinguir una idea delirante de una que no lo es. Hay una anécdota en el prefacio del libro de Queneau que me parece muy ilustrativa en este sentido: el psiquiatra François Leuret comparó las ideas que escuchó en Charenton, Bicêtre o la Salpêtrière con algunas afirmaciones que circulaban fuera de los manicomios y se quedó «sorprendido, casi avergonzado, por no encontrar ninguna diferencia». Personalmente, las tesis de los terraplanistas no me parecen mucho más cuerdas que alguno de los argumentos de los «locos literarios» de Queneau: «La forma redonda de la Tierra, unida a su poder de girar en el aire, son locuras. Esta idea es repelente, insensata; un día nos avergonzaremos de haber creído algo semejante».

¿Qué nos indica, entonces, que una idea es más loca de lo «normal»? Por un lado, está el grado de certeza, que es absoluto en el caso del psicótico. Para este, sus ideas ni siquiera son tales, son hechos indiscutibles. Por otro, no suelen venir solas. Pierre Hourcastremé, que defendía que la Tierra no gira alrededor del Sol, sostenía también que no hay manchas en el Sol ni espermatozoides en el esperma… No es raro que estas certezas formen parte de un elaborado sistema de pensamiento, hermético, perfectamente encapsulado en sí mismo, del todo inmune a la realidad exterior. El entramado delirante suele tener también un fuerte carácter personal y es frecuente que su creador desempeñe un papel importante en él (por no decir que está omnipresente). Así, como recoge Jean-Claude Maleval en Lógica del delirio, Davis y Hersh incluyeron el caso de un hombre que creyó haber demostrado el último teorema de Fermat. Como ocurrió antes con la cuadratura del círculo, este teorema fascinó a los matemáticos de los últimos siglos y, hasta que fue finalmente demostrado en 1995, fueron muchos los que afirmaron haberlo conseguido. Lo curioso del caso es que, en medio de su desarrollo matemático, este hombre intercaló numerosos datos sobre su supuesta genealogía (creía provenir de una familia de rancio abolengo), de forma que las formulaciones matemáticas, de por sí bastante peregrinas, acabaron desembocando en una serie de «grabados donde se representaba a los tres últimos reyes de Francia y una larga defensa de la restauración de la dinastía de los Borbones».

Al igual que otro tipo de delirios, los de filiación, una de las formas que puede adoptar la megalomanía, pueden ser tan radicalmente ajenos a la realidad que a veces la propia vida del delirante puede llegar a verse comprometida. Muestra de ello es el caso de la señora Delorme, que se convenció de que en realidad era la condesa de Montcairzain y no dudó en estamparlo en su pasaporte en plena Revolución francesa —época en que ser aristócrata podía llevarte directamente a la guillotina—. Se cuenta que, a principios del siglo XIX, solo en Bicêtre había simultáneamente cuatro Luis XVI, un Luis XIV, además de numerosas divinidades. No es de extrañar entonces que Queneau llegara a afirmar que podría trazarse una historia paralela (y paranoide) de la Francia del siglo XIX, con varios anticristos, un Napoleón «pacífico» o un papa alternativo, el padre Cotton, que se autoproclamó sumo pontífice durante el papado de León XIII.

Este Pío X, que precedió unos años al Pío X real, además de considerarse presidente de la República, se definía como «químico del lenguaje». Y es esta faceta del padre Cotton, que le llevó a «transfigurar» la palabra París hasta dejarla irreconocible en una de sus trastornadas encíclicas, la que más nos interesa aquí. Porque, sintiéndolo mucho, tengo que llevarle la contraria a Chesterton. Los poetas enloquecen en la misma medida que los matemáticos (estoy pensando en Artaud, Hölderlin, Nerval…); es más, me atrevería a decir que la locura es más de letras que de ciencias. No es casualidad que algunos de los autores que incluye Queneau en su libro fuesen lingüistas, crearan neologismos o se perdieran en juegos de palabras que solo tenían sentido para ellos. Jean-Pierre Brisset, por ejemplo, creyó demostrar a través de un peculiar análisis lingüístico que el hombre desciende de la rana: según él, las ranas de los pantanos franceses «hablan francés, basta con escucharlas y conocer el análisis de la palabra para comprenderlas». Su retorcido uso de la etimología le llevó a ver un vínculo entre virgen y verga («Virgen: la vida erge = el miembro yergue… La virgen y la verga tienen el mismo origen. Es la verga la que hizo de las vírgenes, la virgen-madre»), por citar solo un ejemplo de sus múltiples, y salaces, asociaciones. Con una metodología similar, el anteriormente citado J. P. Lucas descubrió el «verdadero» significado del gorro de algodón: según sus particulares cábalas, la palabra cotton (algodón) podía descomponerse en «CO-TO-N», lo que, aplicando las leyes de «simpatía» que empleaba también con los números, daba lugar a «TON CON» (tu coño). Este lenguaje roto, muy pulsional y fuertemente ligado al cuerpo, es el núcleo de la psicosis.

Hay una gran diferencia entre los neologismos y juegos de palabras de los psicóticos y los malabarismos lingüísticos a los que son aficionados muchos escritores. Los de Lewis Carroll, por ejemplo, son racionales, parten de la lógica; los de Joyce son meramente literarios, su principal finalidad es producir placer estético en los lectores (al menos en el caso de Ulises; en el de Finnegans Wake es más discutible). Las innovaciones lingüísticas propias de la psicosis surgen de lo más hondo del sujeto y a veces guardan relación con su identidad. Como cuenta Alberto Savinio en Maupassant y «el otro», cuando el escritor se volvió loco —padecía neurosífilis—, acabó poniendo en duda hasta su propio nombre: de repente descubrió que «Maupassant era Mauvais-Passant» (el mal transeúnte).

En la psicosis, en el principio fue el verbo. Algo va mal en el lenguaje. Al psicótico, las palabras, salidas de no se sabe muy bien dónde, se le imponen. El primer signo de locura de Maupassant se manifestó cuando estaba contando una anécdota en una cena familiar: «Es uno de los acontecimientos más importantes de mi vida, pero no me resultó del todo inesperado porque fui avisado por una píldora». ¿Píldora? ¿Quién ha dicho eso? La palabra se siente tan ajena que parece haber surgido de otro. Si tenemos en cuenta esta «emancipación» del lenguaje, experiencias como el sentirse perseguido, el que sientan que insertan, o extraen, pensamientos de su cabeza, las experiencias telepáticas, etc., resultan más comprensibles.

Coincido con Queneau cuando dice que comprender la locura nos ayudaría a avanzar en nuestro conocimiento del ser humano, pero me parece más discutible su hipótesis de que la locura habría desempeñado un papel importante en la evolución de nuestro pensamiento, llegando a afirmar que «el primer hombre había sido un mono que se había vuelto loco». En la ficción, Leopoldo Lugones ya había jugado con la idea del mono que enfermó «de inteligencia y de dolor» en su intento de aprender a hablar. Curiosamente, el psiquiatra Timothy Crow se preguntaba en un conocido artículo si la esquizofrenia era el precio que el Homo sapiens debía pagar por el lenguaje. Para Crow, la predisposición a la esquizofrenia está ligada a una variación genética específica de nuestra especie relacionada con el lenguaje. Esta variación genética, y por tanto la esquizofrenia, existiría desde que existe el Homo sapiens. Por el contrario, otros autores, como Colina, Álvarez o Novella, defienden que la aparición de la esquizofrenia es relativamente reciente, y no la relacionan con factores genéticos, sino con los cambios que se han producido en la subjetividad en los últimos siglos. Algo ha cambiado en la forma en que el ser humano se relaciona consigo mismo. Para Novella, nuestra época se caracteriza, entre otras cosas, por una especie de «ensimismamiento» de la conciencia. Esta excesiva autoconciencia nos llevaría a prestar demasiada atención al constante diálogo interno que nos traemos con nosotros mismos en nuestra doble condición de hablantes y hablados. Pese a la enorme distancia que existe entre estos dos tipos de teorías —en muchos sentidos, opuestas—, llama la atención que ambas coincidan en resaltar la importancia del lenguaje en la psicosis.

Tras el desmoronamiento del lenguaje vienen los intentos del sujeto de reconstituirse. A estos intentos de reconstrucción de la identidad y de dar sentido a esta nueva realidad se les llama «delirios». Con el delirio, el psicótico se ve obligado a levantar un nuevo mundo, un mundo a su imagen y semejanza en el que a menudo se reserva un lugar privilegiado. Su razonamiento es el siguiente: si me persiguen, si no quieren que mis hallazgos o los secretos que he descubierto salgan a la luz, etc., es que debo de ser alguien especial. No es de extrañar entonces que el psicótico crea pertenecer a una familia mejor posicionada, sea portador de saberes exclusivos, sea el auténtico Luis XVI, el verdadero papa, el mismísimo Jesucristo.

Como dijo Polonio, puede que lo que cuenta Hamlet sea una locura, pero hay método en ella. Es innegable que, bajo ese fárrago de ideas aparentemente incomprensibles, enunciadas en un lenguaje que no parece ser exactamente el nuestro, hay cierta lógica en el delirio. Estas personas no solo merecen todo nuestro respeto, sino también que hagamos el esfuerzo de comprender lo que, a su manera, están tratando de decirnos.

Creo que usted fue un iniciado al sumo conocimiento y, por su incapacidad, relegado; y ahora, en venganza solo se dedica a ridiculizarnos o menospreciarnos o a que los demás nos miren con compasión. Pero recuerde que todos aquellos que son letras y números tienen sus defensas (herméticos castillos), que usted seguirá sin entender. La Tierra es plana y el teorema de Pita es una abominación porque, además de que Pi es un número irracional, y cualquier resultado que lo implique lleva al error, no se considera que entre la infinidad de puntos que forman una recta siempre habrá lugar para otro punto, apunto el punto faltante. Y esta regla irrefutable se traslada en su estructura básica al lenguaje. Considere el vocablo que le calza al dedillo: exagerado. En él encontrará ese “ex” que evoca un tiempo pasado; “ager”: territorio, de agricultura y “ado” que no necesita explicación. Usted es una fábula de un territorio que ya no existe.

El criptólogo se quiebra el cráneo; está cabreado por la cutrez contra Crono, crímenes y críticos y pretende acribillar, cremar la costra de crustáceos y criptas y macros y Cresos, pero agradecer a crotos, crespos, y criminales regalando criques y kilos de crema con crep a criollos con crenchas y sin ellas, a las (AQUI ESTOY YO) que hacen croquis y crían críos entreteniéndolos con crótalos, cruasán o jugando al criquet, evitando crisis y lucros y lacras y cráteres sin hacer crujir el crampón. ¡Pero crisoles colmos de cromo cáustico y crocante sobre las crines de los crápulas y cribas y demacrados y crueles!

Recién me doy cuenta de su género. Pido las debidas disculpas por tal descuido, pero esta constatación cambia de manera radical los argumentos que expuse para defender mi condición privilegiada, comenzando con el hecho de que ustedes, mujeres, no pueden acceder al sumo conocimiento. Y la razón es simple: el idioma español es pródigo de señales inequivocables: la “O” es masculina y la “A” femenina. Conjeturamos que el primer ¡Oh! ¡Qué grandioso! solo pudo haber sido exclamado por él de frente a la maravilla de lo existente, a lo que correspondió un desganado ¿Ah, sí? por parte de ella, que encierra en pocas letras el desinterés por el milagro del entorno y las hace ineptas para el conocimiento. También quiero reparar otro error: tendría que haber escrito “… la tierra no es plana, pero tampoco esférica…” Lo demás son informaciones que pueden interesarle o no. El sentido semántico íntimo de “exagerada” queda como tal, y quizás más apropiado ya que ada es el hada sin hache. A manera de homenaje a su condición y reparo a mi error, me permita ofrecerle un drama de desencuentro cripto amoroso tan apreciados por ustedes.

No flaco es el flagelo, y flojo Florencio con su fluctuante flujo de efluvios que a Flora no le hacen… ni flu ni fla, ni menos las flores que el inflexible flirt hace desflorecer con tanta fluxión,

en la flema floral del flácido y flamante flechado que flota entre fliper y flopis y vuela sin flaps, en la floresta, con flases de flauta, afligido, en el medio del flúor, solo, sin fluido, sin flotador, con aflicción. Florencio flaquea pensando en su flaca que podría ser un flop pero no un flan.

Qué cansino eres, compañero… Imagino que ya habrás comentado el hilo de los goles de chilena, echando en falta a alguno de los tuyos, cómo no.

No hay mayor locura que vivir sin un solo delirio.

Gran artículo. Felicidades.

Lamento defraudarte co terraneo José M. Por inepto y maldestro para este deporte que amo te confieso que me tocaba siempre el arco, el más inútil para defender a los ponchazos la última meta. Siempre me tocó bailar con la más desgraciada. Hace rato que no escuchaba una picardía de mis pagos. Supongo. Gracias

¡Ay, Agustín Serrano Serrano! Esa máxima me la guardo. “No hay mayor locura que vivir sin un delirio”. Y agregaría “que solo con la escritura podemos darle forma, color y tersura”.