Los corresponsales extranjeros suelen tener historias favoritas para los países de los que hablan. Resulta difícil discernir si las escogen pensando en lo que fascina a sus lectores o si, más bien, trasladan sus propios prejuicios y obsesiones a su cobertura. Da un poco igual: al final, el estereotipo se consolida en las mentes de emisores y receptores.

Pero una característica poco comentada (aunque fundamental) de los estereotipos es que suelen albergar rasgos contradictorios. Es, en cierta medida, inevitable: cualquier colección de generalizaciones simplistas lo tiene difícil para no incurrir en incoherencias tarde o temprano. La España de la última década ha sido el sujeto de dos historias discordantes que los periodistas foráneos gustaban de narrar. El nuestro era al mismo tiempo el país de la calidad de vida infinita y de la crisis estructural sempiterna. El de la esperanza de vida, la dieta mediterránea y el clima perfecto; pero también el del paro, la corrupción y la debacle inmobiliaria.

En la primera historia, España es el paraíso terrenal. Donde se vive más tiempo y esa misma vida puede llenarse con más horas de sol, un ritmo más pausado, unas grasas más saludables. En el segundo cuento, sin embargo, el Estado es disfuncional, corrupto, incapaz de crear oportunidades razonables.

La propia ciudadanía se ve identificada, al menos en parte, en estos retratos. Observan a la España de 2019 (y, con ello, a sí mismos) como un lugar que contiene al mismo tiempo aceite de oliva virgen extra a precio razonable y precariedad laboral a coste inevitable. Algunos, eso sí, prefieren centrarse más en el aceite. Otros, en los contratos temporales.

Este contexto debería tener alguna consecuencia, o al menos un reflejo siquiera, en las mentes de la ciudadanía. Particularmente, la depresión y la ansiedad se encuentran entre los trastornos psicológicos más extendidos de nuestro tiempo. O, al menos, entre los más debatidos. Hablar de ellos, sobre ellos, en torno a ellos (y a veces incluso parece que para ellos) se ha convertido en una pequeña obsesión para las generaciones millennial y centennial. Esto es, qué duda cabe, una excelente noticia. La desaparición del tabú facilita la búsqueda conjunta de causas y soluciones a problemas que, así nazcan del ámbito más privado, tienen un alcance indudablemente social.

En este debate que nace se entrelazan dos maneras pop bastante distintas de entender dicha dimensión pública de la depresión y la ansiedad. El relato estructural viene a decir que las condiciones externas difíciles (socioeconómicas, políticas) facilitan la aparición de desajustes internos. La guerra, la inestabilidad institucional, las crisis económicas, la pobreza, la desigualdad, etc., producen ansiedad, depresión y otros desórdenes similares porque sitúan a los individuos ante situaciones difíciles que afectan a su estado de ánimo, a la percepción de sí mismos y de sus trayectorias vitales. Por el contrario, la perspectiva contraria (que podríamos llamar naturalista, pero también instagrammer) parte de una noción naíf casi contraria, según la cual estos son problemas de ricos que se dan allá donde la exuberancia material ha creado demasiadas expectativas, irresolubles dilemas de elección, «gente tan pobre que solo tiene dinero».

Según la noción estructural, el estereotipo (o su parte cierta) de la España en crisis permanente debería producir una sociedad esencialmente depresiva y ansiosa. La perspectiva naíf, por el contrario, esperaría que pudiésemos llenar los años de vida española con una ausencia de problemas mentales superior a la media. Al fin y al cabo, si el entorno nos da lo que necesitamos para vivir más (y bien), si nos podemos ir de cañas con el sol veraniego hasta las diez y pico, ¿no se queda la ansiedad en la oficina del INEM?

Pues ni lo uno, ni lo otro. Aunque, si es algo, es más lo uno que lo otro.

Los datos sobre afectación de trastornos mentales son difíciles de recopilar e interpretar. El tabú, aunque remite, aún existe. Los conceptos «ansiedad» y «depresión» son particularmente polisémicos, porque los dotamos de significado tanto diario y rutinario («Estoy depre hoy», «Joder, qué ansioso me tiene el examen del viernes») como clínico y epidemiológico (trastornos diagnosticados como tales siguiendo un protocolo médico más o menos estandarizado). Así que hay que interpretarlos con cuidado. Pero igualmente hay que interpretarlos porque resulta que iluminan más que oscurecen.

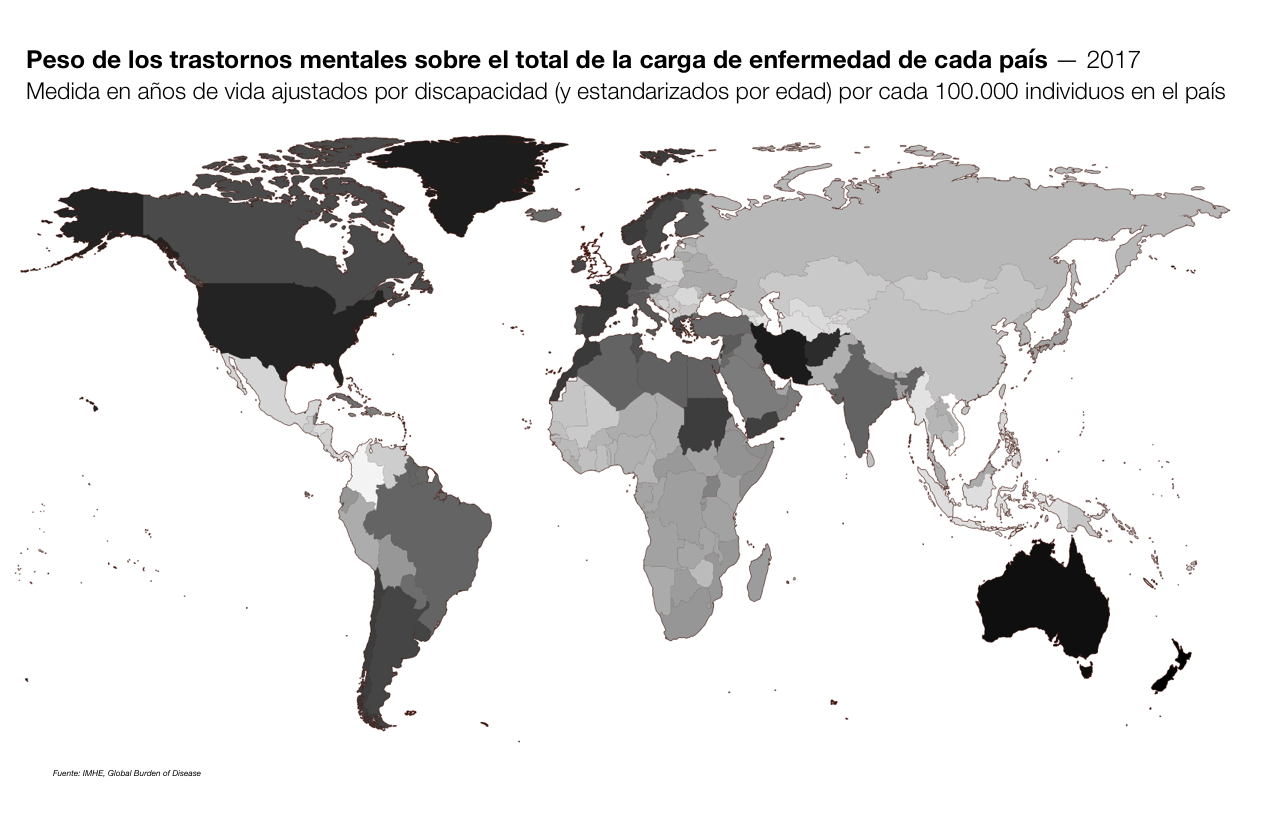

Con el mapa de incidencia de trastornos mentales en la mano, España está en el top ten. Pero lo está acompañada de países tan dispares como Marruecos, Noruega, Sudán, Francia o Chile. Resulta difícil extraer conclusiones comparativas, más allá de la obvia (pero no por ello menos importante): efectivamente, parece que tenemos un problema.

Pero para dimensionarlo mejor necesitamos acotar (en el espacio) y alargar (en el tiempo) la mirada.

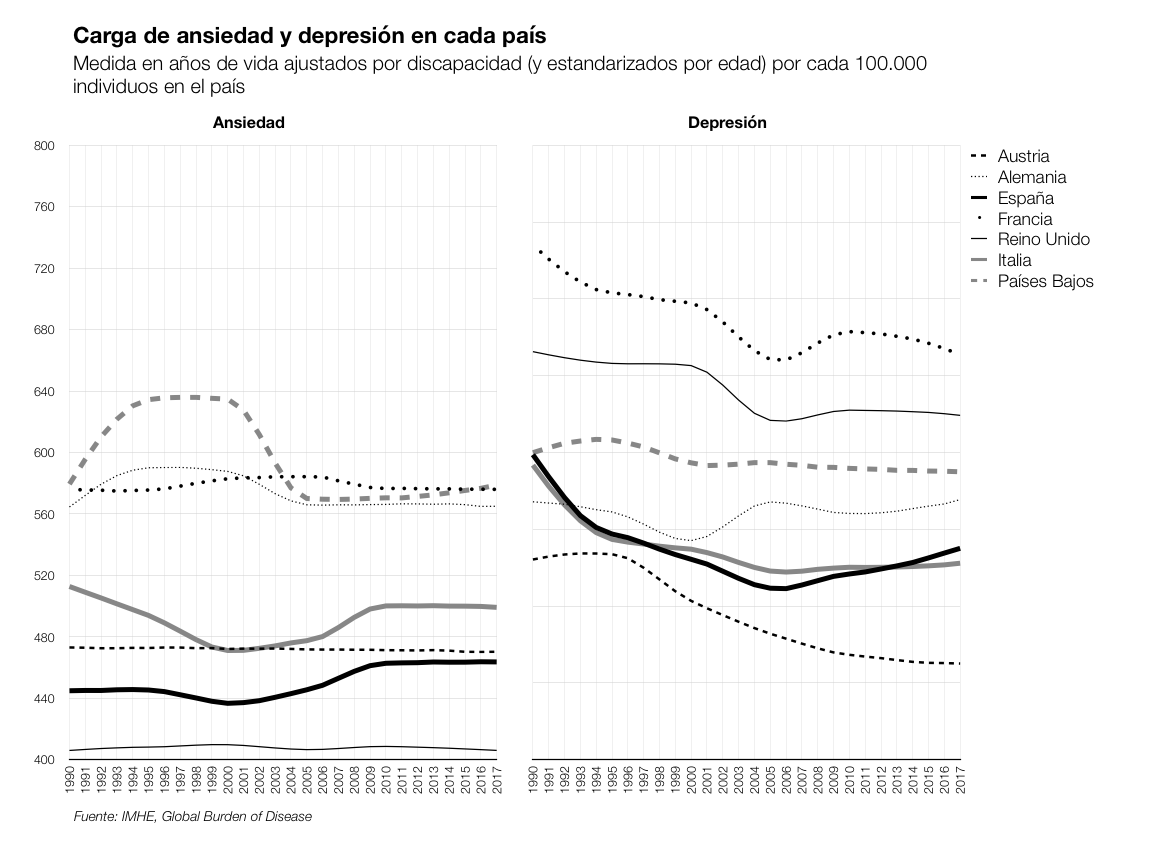

Centrémonos en países de nuestro entorno, en aquellos con los que solemos compararnos por vernos parecidos (Italia), cercanos (Francia) o modélicos (Alemania). Y observemos cómo ha evolucionado en todos ellos la presencia de los dos trastornos que nos ocupan: depresión y ansiedad. La manera de medirla es, además, particularmente original y útil. Se trata de los «años de vida ajustados por discapacidad». La Organización Mundial de la Salud los define como «años equivalentes de vida sana perdidos por un estado de salud deficiente o discapacidad». Es decir: se trata de la cantidad aproximada de tiempo saludable per cápita que se ha perdido en cada país, cada año, por culpa de la depresión o por la ansiedad. De esta manera se puede establecer un contraste perfecto entre la idea de la España de los años de vida y la vida que realmente contienen estos mismos años (por utilizar una figura retórica cursi, sí, pero útil).

En España, la depresión ha dibujado un valle de años perdidos en los últimos veintisiete, con su punto más bajo en 2006. La ansiedad, por su parte, vivió un proceso de lenta pero constante subida precisamente hasta 2009. Es decir, y hablando en plata: mientras la evolución de la primera ayudaría a justificar el relato socioeconómico (pareciere que la depresión disminuyó mientras la economía fue bien en el país, explotó con la crisis), la segunda no encajaría para nada. Además, en ambos casos, la incidencia se encuentra en la banda baja de los países escogidos, solo superada para bien precisamente por el otro «patito feo» económico del grupo: Italia.

Lo que hacen estos datos es, en realidad, poner en aprietos a los discursos simplistas. A todos. No parece que las múltiples crisis hayan condenado a España a una dinámica en espiral de ansiedad y depresión sin control. Pero tampoco da la impresión de que la riqueza natural de nuestro territorio impida que la corrupción de la sociedad se filtre en nuestras mentes, al menos en cierta medida. ¿En cuál, exactamente? La calibración solo es posible si nos abrimos a nosotros mismos. Los datos agregados nos sirven para ver que, efectivamente, esto de la depresión y de la ansiedad le pasa a mucha gente. Pero ¿a quién, exactamente?

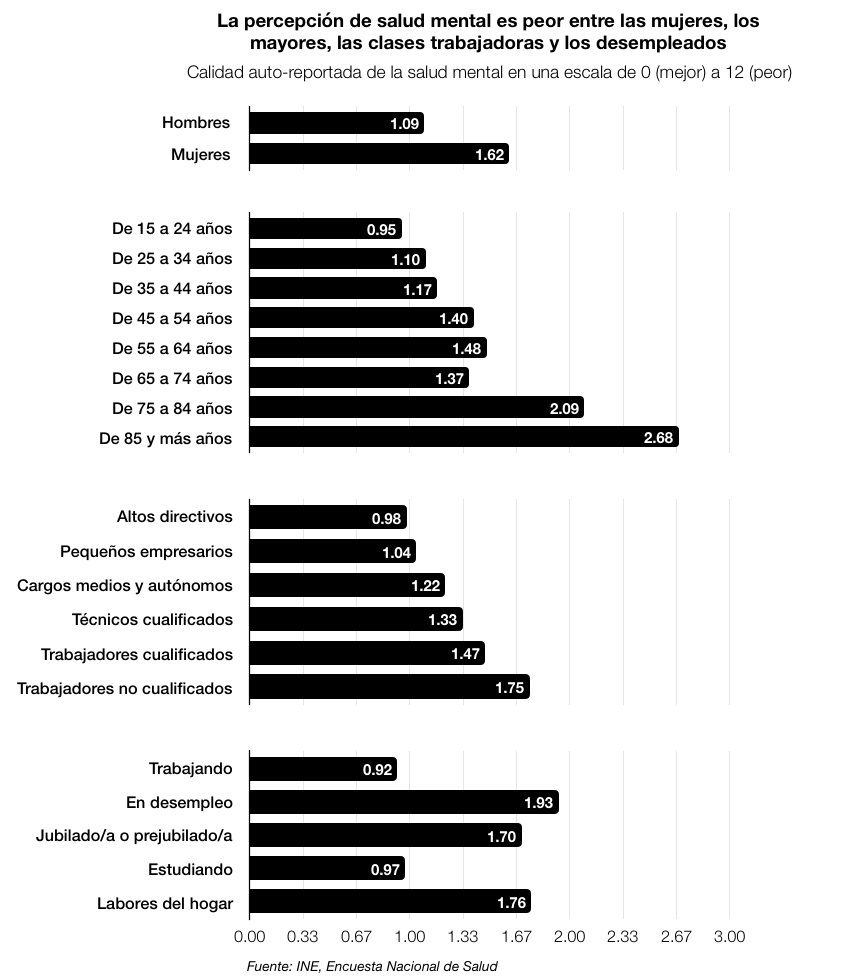

Mayores, mujeres, desempleados y de clase trabajadora. Esa es la respuesta rápida. Lo sabemos porque el Instituto Nacional de Estadística pregunta, en su Encuesta Nacional de Salud, por la percepción que cada persona tiene de sus propias afecciones mentales. Se recoge el resultado en una escala que va de 0 (perfecto) a 12 (peor situación posible).

Que la gente mayor reporte una situación dos veces y media peor a la de los más jóvenes es comprensible bajo una pura lógica vital: estamos más tranquilos cuanto más tiempo nos queda de vida. Ojo, eso sí, a la leve mejora que se produce en la franja de 65 a 74 años: efectivamente, la jubilación ayuda.

Este pequeño detalle nos da una pista de por dónde va la interpretación del resto de resultados. Resulta que las mujeres reportan una situación, de media, un 60 por ciento peor que la de los hombres. Esto no quiere decir que sea tanto peor, por cierto: quizás el tabú sobre los problemas mentales es mayor entre los segundos. Algo que puede explicar una parte, pero ni de lejos la mayoría, de la diferencia. La Organización Mundial de la Salud sugiere que probablemente «el género determina el poder diferencial y el control que los hombres y las mujeres tienen sobre los determinantes socioeconómicos de su salud mental y sus vidas, su posición social, estado y tratamiento en la sociedad y su susceptibilidad y exposición a riesgos específicos de salud mental». Y añade que «las diferencias de género ocurren particularmente en las tasas de trastornos mentales comunes: depresión, ansiedad y quejas somáticas».

Aquí es donde el relato estructural, pesimista si se quiere, empieza a ganar enteros. Efectivamente, las personas de clase trabajadora y aquellas en situación de desempleo reportan una salud mental sustancialmente peor a las clases altas, así como a los estudiantes y a los ocupados. La pobreza, las dificultades, tienen poco de virtuosismo incluso en un país con un contexto tan favorable como el (que se dibuja) de España.

Ahora bien, antes de apresurarnos en conclusiones en exceso aciagas, echemos un vistazo a la evolución de estos mismos datos entre 2006 y 2017.

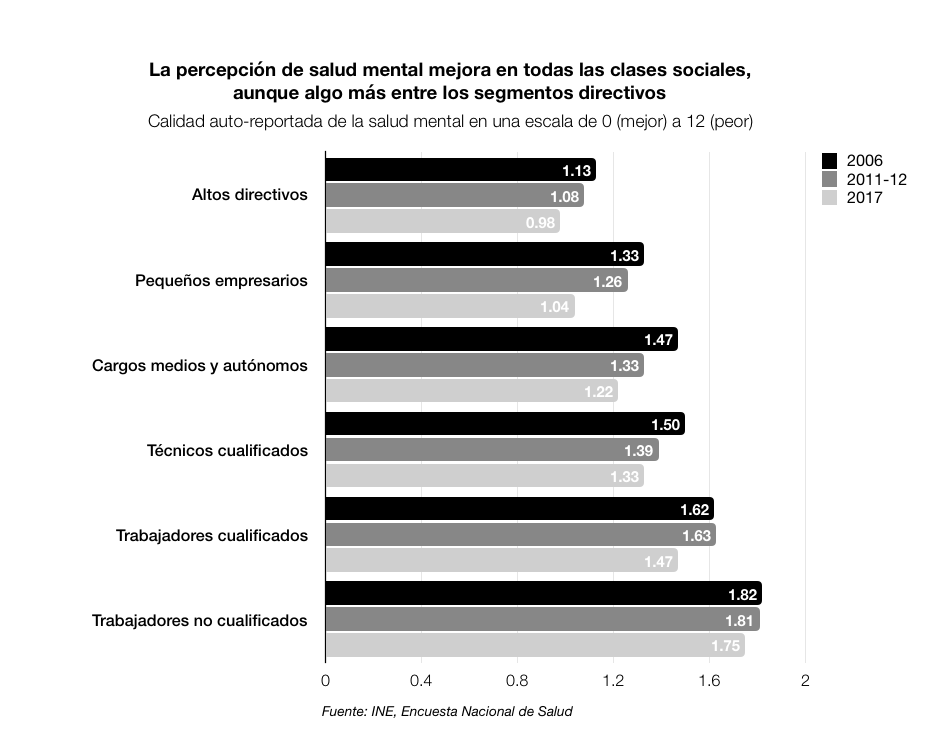

Particularmente, entre clases sociales. Resulta que la calidad media reportada por cada segmento ha mejorado en esta década. Sí: aun estando de por medio la peor crisis económica e institucional de la democracia. Es cierto que la caída es mayor para los segmentos acomodados, y que en lo más aciago de la recesión (2011-2012) las clases trabajadoras apenas mostraban mejora, pero la tendencia es indudable una vez que llegamos al último escalón temporal.

La moraleja de estos datos es que no hay moraleja única. Lo siento, lector acostumbrado a narrativas redondas, pero me temo que se trata de un anticlímax necesario.

Hemos aprendido que las condiciones socioeconómicas afectan a la media de la salud mental reportada por los individuos de cada grupo. El contexto pesa: facilita y empeora la gestión de uno mismo. Pero también es evidente que no hay una relación causal perfectamente simétrica. Ni un país reporta peores tasas de trastornos mentales que otro por su nivel de bienestar material, ni la trayectoria de cualquiera de ellos (o de las poblaciones que los habitan) en una dimensión correlaciona bien con la otra.

En otras palabras, y de ahí la necesidad del presente anticlímax: la realidad te da permiso (si no te lo habías dado ya tú, claro) de sentirte bien, mal, ansioso, deprimido independientemente de dónde vivas, cuándo vivas, con cuánta suerte del destino o ayuda de tu herencia hayas llegado al mundo. O de la cantidad de horas de sol, años de vida o alimentos con alto contenido de omega 3 te ofrezca tu país de residencia. Ese es, quizás, el gran aporte de nuestra generación a todo esto: darte permiso para admitir cómo estás para después trabajar en estar mejor. Un trabajo que quizás empieza hacia dentro, pero que sin duda también tendrá una continuación hacia fuera. Al menos, mientras sea cierto que una mujer de clase obrera reporta una calidad autopercibida de salud mental que es más de un 90 por ciento peor a la de un hombre de clase alta. Como lo es hoy en día en nuestra España. La de la crisis infinita y los ríos interminables de aceite de oliva virgen extra.

Me ha gustado mucho el enfoque del artículo. Un debate apasionante. ¿El éxito y la felicidad en la vida dependen de cada individuo o se explican por el contexto? El artículo llega a una conclusión coincidente con la mía personal. Ambas influyen, pero de una forma extraordinariamente compleja en cada caso individual. Focalizar el debate sobre el bienestar de la ciudadanía, solo en el ambiente, o sólo en el individuo, es excesivamente simplista.

En linea con el autor, es difícil sacar conclusiones apresuradas de una sola fuente de datos como son, en su caso, las enfermedades mentales. Excluir la tasa de suicidios del analisis me ha sorprendido.

Coincido en que sería interesante añadir el dato del número de suicidios, porque presenta una desigualdad entre sexos demasido evidente como para ignorarlo, especialmente si se trata de abarcar el problema con la minuciosidad que pretende este análisis. Prefiero pensar que el autor no lo ha dejado fuera a propósito para cuadrar la «narrativa redonda» de que a la mujer le va peor en todo por sistema, sería bastante irónico. En cualquier caso, buen artículo.

No es fácil delimitar el peso de cada uno de los múltiples factores que intervienen en la salud. Menos aún, en cuanto a la autopercepción de la misma, en la que el marco cultural tiene un peso decisivo. Por otra parte, se deben considerar siempre las tres dimensiones de la salud: física, mental y social. Y todas cuentan a la hora de valorarla. No obstante, existe un amplio acuerdo en que la renta es el primer factor de influencia en ella. En cualquier tipo de sociedad, la carga de enfermedad es mayor entre quienes cuentan con menos recursos económicos y, por ello, niveles educativos y sociales más bajos.