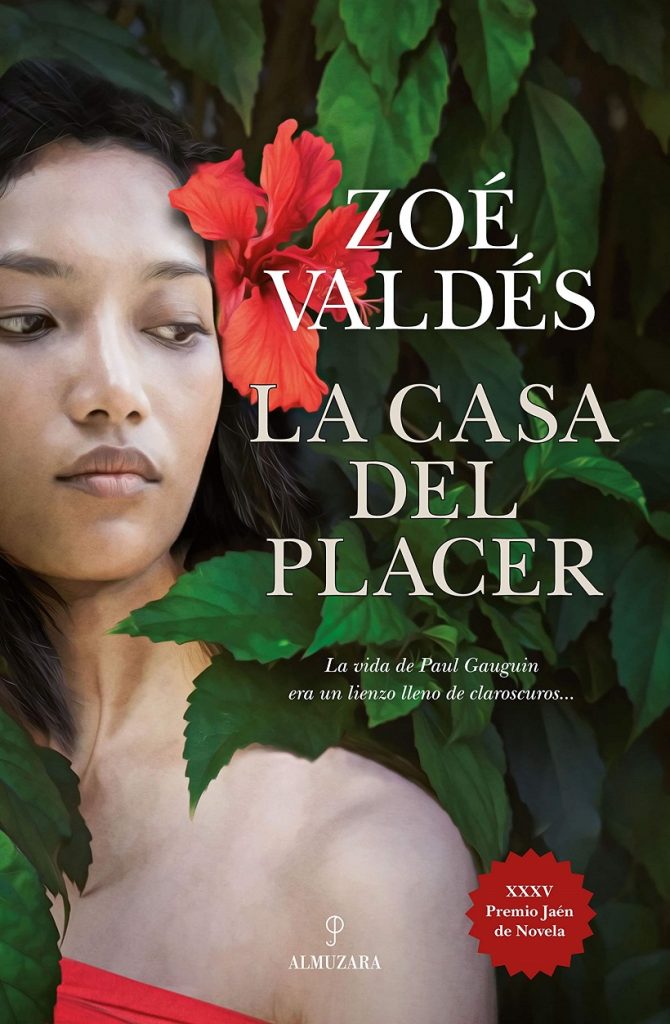

Pincelar la silueta del pintor francés Eugène Henri Paul Gauguin no es una tarea sencilla. Su figura de virtuoso postimpresionista vive teñida con el aura maldita de haber sido miembro, muy a su pesar, de aquella nutrida tropa de artistas cuyo talento no sería públicamente reconocido hasta mucho después de haber sido enterrados. Experimental y rupturista, gran representante del sintetismo y futura influencia del avant-garde, Gauguin falleció ahogado en la pobreza, tras rendirse por completo a la pintura pese a ser consciente de las miserias que le acarreaba caminar por aquella senda. Pero también se condenó a sí mismo al dibujarse con las penumbras de un modo de vida cuestionable: sus relaciones con niñas adolescentes y lo colonialista de sus últimos años de vida en la Polinesia francesa lo han convertido en objeto de recientes polémicas, debates en donde se cuestiona si es más importante juzgar a la obra o a la inmoralidad de quien la firma. Por eso mismo, La casa del placer que se ha atrevido a erigir la escritora Zoé Valdés es una aventura más arriesgada de lo que parece. Una novela que imagina cómo acontecieron las últimas y agónicas jornadas de un artista que evocaba entre alucinaciones toda una vida encauzada por el sexo y la pintura. Un texto tan consciente de lo escabrosa que puede resultar la biografía narrada como para saber que el mejor modo de presentarla es sin pudor alguno, sin juicios y sin sutilezas pero con maestría y lucidez literaria, como un lienzo salpicado con claroscuros. Como lo que siempre ha sido Gauguin y sus creaciones.

El relato arranca en el archipiélago de las islas Marquesas, entre las paredes de una cabaña bautizada por el pintor como «La casa del placer», y con Paul Gauguin enfrentándose a un espejo polvoriento para elaborar un mapa desolador de su propio cuerpo moribundo. Confeccionando ante su reflejo la carta geográfica de un organismo de cincuenta y cinco años, una carcasa de anhelos deteriorada por enfermedades y penurias. Enumerando cada cicatriz y cada arruga con intención de transformarlas en un autorretrato definitivo, en una radiografía absoluta de quien entendía que todo en su persona era virtuosa pintura. La escena tenía lugar en la misma estancia donde Gauguin sobrellevaría los últimos días de su existencia, acompañado únicamente por las atenciones ocasionales de una niña cuya familia se apiadaba del pintor. Y junto al lecho en donde el hombre permitiría que los delirios de una cabeza bañada en fiebres propiciasen la visita de fantasmas del pasado, de las amantes, las mujeres y los hijos abandonados durante su convulso periplo vital. E incluso del recuerdo de los días compartidos junto a su amigo Vincent van Gogh, alguien a quien el francés fue capaz de amar con fervor y odiar con rabia al mismo tiempo.

Tras presentar al artista preso de un cuerpo agonizante, la narración se encarama a sus memorias para navegar a través de la vida personal esbozando un retrato que va mucho más allá de las heridas enumeradas por el propio pintor en el prólogo, trazando una crónica que llega a resultar más profunda y dolorosa que aquellas llagas. Si el pincel de Paul Gauguin, el mismo que firmó obras como Las tres gracias en el templo de Venus (1888) o Mujeres tahitianas en la playa (1891), está considerado como uno de los más influyentes del siglo XIX, la historia de la persona que lo alzaba puede ser contemplada como una de las más azarosas del mundo del arte. Porque quizás pocas vidas podrían resultar tan literarias, improbables, malditas y atrayentes como la suya: Valdés retrata la historia de un hombre que fue capaz de buscar consuelo carnal en medio de un terremoto en Perú, de convertir aquel seísmo en escenario para sus pasiones con una desconocida. La de un artista que fue discípulo de Camille Pissarro y compartió tardes pintando junto a Paul Cézanne persiguiendo un prestigio que nunca le llegó en vida. La de un marido que deseaba las curvas de su mujer más como pintor para retratarlas sobre el cuadro, que como hombre para poseerlas sobre el lecho. La de un padre que sufría al ser consciente de que engendrar nuevos hijos supondría elaborar menos cuadros, un progenitor que no tenía reparos a la hora de abandonar a sus primogénitos. Y la del banquero que renunciaría a la comodidad y la estabilidad de su empleo para desposarse con el arte y descuidar todo aquello que le rodeaba a pesar de tener la certeza de que «todos los pintores mueren pobres».

La casa del placer fluye de manera paralela a la producción del artista, otorgando nuevas capas y aristas a su obra, descubriendo al lector que la muchacha polinesia retratada en Tierra deliciosa (1892) tuvo más de obsesión carnal que de simple modelo eventual. O revelando que el desnudo representado en Suzanne cosiendo (1880) no nació con intención de demostrar virtuosismo pictórico y realista, sino como fruto de la necesidad del autor de capturar sobre un lienzo toda la literatura que observaba en el cuerpo femenino. A lo largo del texto, la prosa de Valdés, lucida y extraordinaria a la hora de colorear cada episodio, describe la biografía maldita salpicándola de pasajes soberbios. Capítulos entre los que destacan la cuidadosa decisión del artista de comprometerse con una mujer, Mette-Sophie Gad, tras descubrir que dicha esposa solo podría proporcionarle aburrimiento. O la narración de cómo, en la noche del 23 de diciembre de 1888, van Gogh mutiló su oreja dominado por la locura, tras haberse peleado con Gauguin horas antes y navaja en mano.

Lo intrépido de la novela de Valdés es afrontar la obra de Gauguin repasando los devenires de su existencia sin esquivar sus relaciones más cuestionables e infames y, al mismo tiempo, sin juzgarlas o condenarlas. Dejando al lector libre de establecer sus propios límites entre la figura del pintor extraordinario y la sombra del depredador sexual. Y ahí es donde la La casa del placer se demuestra más valiente, porque no solo se atreve a aferrarse a la idea del deseo como motor vital y artístico, sino que la hace suya hasta sus últimas consecuencias: Valdés retrata a la persona como un genio obsesionado con las mujeres adolescentes, pero también se atreve a imaginarlo con anhelos compartidos con Edipo, e incluso a insinuar y tejer una elaborada fantasía sexual donde la admiración del protagonista por la genialidad de van Gogh acabará convirtiendo a ambos artistas en compañeros de cama, de caricias y de alientos sobre nucas. Un relato imaginado y repleto de presuntos excesos que realmente no desentona con las biografías más escrupulosas del pintor. En el mundo real, el propio van Gogh calificó la obra de su amigo como algo extraordinario y profundamente sexual, llegando a proclamar que las piezas que Gauguin elaboraba «No fueron pintadas con el pincel, sino con el falo» y sentenciando que sus cuadros eran «pinturas que surgen de las entrañas, de la sangre, como el esperma emerge del sexo», creaciones que ejercían al mismo tiempo de arte y de pecado.

«En cuanto a esa gloria de Gauguin, ha llegado el momento de trabajar en su ruina» escribiría el poeta André Salmon años después de la muerte del pintor. Con La casa del placer Zoé Valdés nos revela que en realidad Gauguin convirtió en ruina su existencia para mayor gloria del arte.