El japonés es el lenguaje de la ambigüedad calculada; toda palabra en ese idioma encierra un mar de matices. Tomemos yūrei (幽霊), por ejemplo, que suele traducirse como «fantasma». Su primer carácter, 幽, puede significar tenue, borroso, oscuro, encerrado, recluido… El segundo, 霊, transmite la idea de alma, espíritu, conciencia. ¿Qué es entonces un yūrei? ¿Un espíritu desvaído? ¿Una conciencia atrapada? Algo peor, en realidad. Un alma tenue.

En un párrafo memorable de El laberinto de hierba, Izumi Kyōka escribe que las almas tenues nos rodean constantemente, habitando el espacio inaccesible entre parpadeo y parpadeo. Sombras que emergen únicamente cuando cerramos los ojos, como el proverbial árbol que cae en el bosque sin que nadie perciba el ruido que causa. Solo a veces, al sentir que algo inexpresable no encaja en el engranaje del mundo, abreviamos un fatídico parpadeo, abrimos los ojos antes de tiempo… Y vemos nuestra propia alma tenue, como un reflejo borroso en un espejo oxidado, presidiendo un cónclave de yūrei.

¿No me creen? ¿Les intimida la idea de que el primer y más importante yūrei con el que debemos tratar sea nuestra propia alma tenue? No es una idea descabellada. No hace falta estar muerto para convertirse en fantasma. La mitología japonesa incluye historias de ikiryō, espíritus que abandonan temporalmente un cuerpo vivo al sentir una emoción irreprimible… En el Genji Monogatari, una de las novelas más antiguas de la historia, se narra cómo una dama de la corte se convierte dos veces en ikiryō sin ser consciente de ello, enviando a su sombra encarnada para atormentar a otras mujeres que ve como competidoras… Como la Melisandre de Canción de hielo y fuego. Y es que no es necesario morirse para sentirse muerto. Hay muchos caminos que llevan a la muerte en vida.

Cuando los celos destiñen el alma

En uno de esos juegos de palabras involuntarios que las homofonías japonesas regalan al mundo, el verbo yaku puede escribirse 焼く y significar «cocer», o 妬く con el sentido de «estar celoso». ¿No resulta especialmente apropiada esa relación entre los celos y la cocción a la parrilla? ¿No sentimos el corazón chamuscado y ennegrecido si nos vencen las dudas o la envidia?

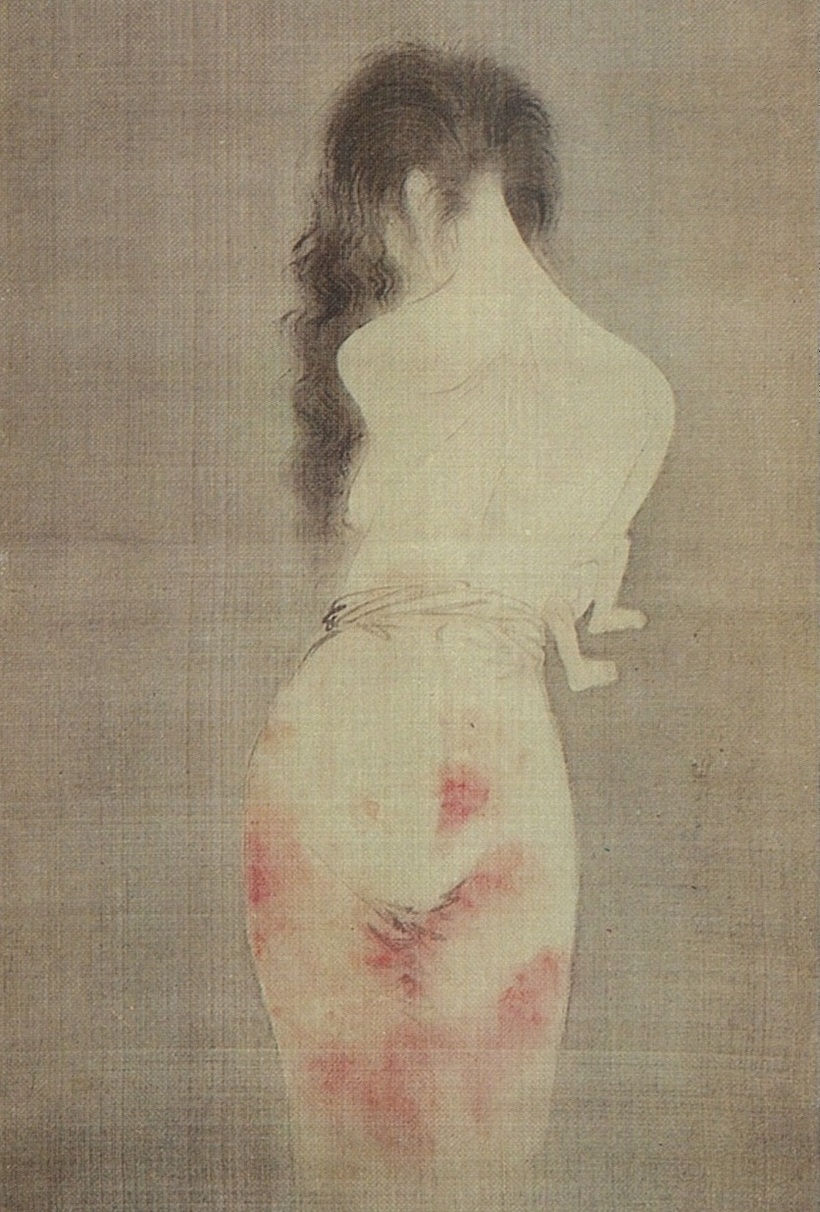

Los celos son una implacable fábrica de almas tenues, en particular onryōs, espectros rencorosos nacidos del odio de alto octanaje. Mi historia favorita al respecto la recoge Lafcadio Hearn en «Ingwa-banashi», el mejor cuento de En el Japón espectral. La esposa de un señor feudal agoniza tras una larga enfermedad, y no puede afrontar la idea de que la joven concubina Yukiko la sustituya. Débilmente, pide como último deseo que la amable Yukiko la lleve a cuestas al jardín, donde poder ver por última vez los cerezos en flor. La joven accede y se carga a la moribunda sobre los hombros. E inmediatamente la esposa ríe, aferra con ambas manos los pechos de la concubina y muere. Resulta imposible sacar el cadáver de encima de la pobre Yukiko: las palmas y los senos se han fundido inseparablemente. Un médico holandés amputa las manos de la muerta a la altura de las muñecas, e inmediatamente se resecan y ennegrecen sin despegarse ni perder un ápice de fuerza. Cada noche, a la hora del buey (entre la una y las tres de la mañana, hora propicia para lo sobrenatural) las manos retuercen, chafan, arañan y comprimen los pechos de Yukiko, causándole un dolor insoportable. La cortesana se rapa el pelo y se hace monja, dedicando el resto de sus días a rezar por el descanso del espectro que la atormenta. No lo consigue. No suele haber final feliz para las almas tenues ni sus víctimas.

(¿No se vuelve tenue nuestra alma viva cada vez que somos incapaces de confiar en los que nos rodean? ¿No nos destruye la incapacidad para reconocer que no somos en realidad imprescindibles? ¿No dejamos que nuestras emociones se cuezan a fuego lento en nuestro interior hasta rebosar en géiseres rabiosos? ¿No viven nuestras almas tenues sus propios días de furia?)

Cuando el odio destiñe el alma

La película The Ring (y sus remakes e imitaciones) convirtieron en icónica la imagen del fantasma femenino con un kimono blanco funeral y la cara tapada por una melena negra, lisa y larguísima. Esa es en efecto una de las representaciones tradicionales de los yūrei, y alguno de sus detalles tiene cierta lógica: muchas mujeres llevaban el pelo largo y siempre recogido, excepto cuando se preparaba su cadáver para ser enterrado y la cabellera se soltaba por última vez.

Al morir violentamente o albergando hostilidad y rencor, el alma no se separa plácidamente del cuerpo. Permanece incompleta. No puede entrar en la rueda de la reencarnación, no hasta que haya logrado, como mínimo, venganza. A veces ni siquiera entonces. El odio convierte al espíritu en un onryō vengativo.

Yotsuya Kaidan es la más famosa historia japonesa de fantasmas, una obra de teatro kabuki adaptada decenas de veces al cine y la televisión. Su protagonista es Oiwa, una mujer hermosa e inteligente cuyo marido Iemon resulta ser un hijo de perra de cuidado. En pocos meses a Oiwa le asesinan al padre, acaba con la cara desfigurada por culpa de una crema facial envenenada con ácido, escapa por poco de una violación y acaba clavándose accidentalmente una katana en el cuello durante un forcejeo. No le faltan motivos para volver de la tumba convertida en onryō, apareciendo con el rostro grotescamente deformado, un ojo más grande que el otro y una comparsa de serpientes en llamas. Suficiente como para enloquecer literalmente a su marido, forzándole a asesinar a su amante y a su abuelo. La venganza de Oiwa es violenta, cruel y catártica: pasa de torturada a torturadora, de víctima a verdugo. Kill Bill.

A veces no es solo el odio lo que destiñe el alma, sino también la sensación de tener algo pendiente. En Banchō Sarayashiki el fantasma es también una mujer. ¡Cuántas mujeres mueren horriblemente en el folclore nipón para vengarse después! Un samurái esconde uno de los diez valiosos platos de su familia y acusa a una sirvienta, Okiku, de haberlo robado. El samurái se ofrece a perdonarla si se acuesta con él, pero Okiku se niega y cuenta en voz alta una y otra vez los nueve platos restantes, esperando encontrar en algún lugar el décimo perdido. Despechado, el samurái la mata arrojándola a un pozo, de donde emergerá con el tiempo su fantasma (¡The Ring de nuevo!). El yūrei de Okiku es más pasivo-agresivo que violento: en algunas versiones se limita a aparecer en silencio al lado de su asesino hasta que este decide suicidarse, con naturalidad y sin excesivo drama. En otras, el yūrei cuenta a gritos de uno a nueve, sustituyendo el «diez» correspondiente al plato robado por un grito espeluznante de frustración. Un fantasma con TOC.

(¿No se vuelve tenue nuestra alma viva cada vez que el odio nos impide pensar con claridad? ¿No se convierte Twitter a menudo en un pantano infeccioso repleto de rabiosas almas turbias? ¿No nos aprisiona a veces la necesidad casi física de devolver el mal con un mal peor, el ojo por dos ojos, el diente por dentadura? ¿No pasamos lista de nuestras desgracias pasadas, volviendo una y otra vez sobre nuestros pasos para revivir el momento en que se torcieron nuestras vidas?)

Cuando el deber destiñe el alma

En una de las secuencias de la película Sueños, de Akira Kurosawa, un oficial japonés veterano de la Segunda Guerra Mundial se encuentra a la salida de un túnel con el antiguo pelotón bajo su mando. Todos murieron en una sangrienta batalla, lo que no impide que se presenten ante su superior, con la cara azul e inexpresiva, en busca de nuevas órdenes. El oficial trata de explicarles que han muerto y que pueden abandonar su inútil guerra eterna, pero no recibe respuesta. Lo único que funciona es ordenarles a gritos que vuelvan al túnel, al más allá. Cuando la obediencia se convierte en hábito queda grabada a fuego en el alma. Por tenue que sea.

Muchos guerreros caídos en combate ansían volver a casa, pero se ven condenados a revivir los combates que provocaron su muerte. En ocasiones vagan por el campo de batalla por no haber sido enterrados con los ritos funerarios adecuados (el caos de la guerra, ya se sabe), a veces les atrapa una visión inquebrantable del honor castrense, o quedan retenidos por el horror puro y sin adulterar que asalta a cualquiera que vea de cerca una matanza. En la batalla naval de Dan-no-Ura, allá por el siglo XII, murieron en el mar miles de guerreros del clan Taira. Muchos de ellos se suicidaron arrojándose por la borda y volvieron convertidos en funayūrei, fantasmas acuáticos condenados a abordar los barcos que pasan por la zona y arrastrar a los náufragos al fondo del mar. Una batalla naval eterna, un juego letal de Hundir la flota hasta que se apaguen el Sol y las estrellas.

(¿No se vuelve tenue nuestra alma viva cada vez que nos aferramos a un deber que perdió su sentido hace tiempo? ¿No nos dejamos arrastrar por lo que creemos que toca en cada momento, atrapados por trabajos vacíos o compromisos laborales estériles? ¿No nos limitamos a repetir patrones de comportamiento, hábitos superficiales grabados en la psique, sin imaginar alternativas que doten de significado a nuestras acciones? ¿No somos a veces soldados a la espera de un oficial, a menudo incompetente, al que sin embargo otorgamos poder para que nos dirija?)

Cuando el amor destiñe el alma

Celos, odio, venganza, deber… ¿Qué más puede desteñir un alma convirtiéndola en una sombra desarraigada? El amor, por supuesto. En La reconciliación, leyenda adaptada al cine en la primera historia de la película episódica Kwaidan, un samurái abandona a su mujer para escalar socialmente. Al cabo de unos años se arrepiente y vuelve al hogar, donde su antigua esposa le recibe sin mostrar rencor. Hablan de momentos felices del pasado, intercambian promesas de amor eterno… Pasan la noche juntos. Pero al despertar a la mañana siguiente, el samurái se descubre abrazado a un cadáver ennegrecido y putrefacto. Sale corriendo de la casa y pregunta a un vecino, averiguando que su esposa murió con el corazón roto poco después de ser abandonada.

Aquí la yūrei no busca venganza ni siente rencor, tan solo quiere despedirse y sentirse reivindicada, en paz consigo misma y con quien fue importante para ella. Pero no resulta siempre tan sencillo. Incluso cuando no hay mala intención, lo antinatural del contacto entre vivos y muertos provoca extraños cortocircuitos. En la leyenda Boutan Dōrō, una mujer llamada Otsuyu y su fiel criada mueren por culpa de la inconstancia de su enamorado, un joven algo estúpido llamado Shinzaburo. La primera noche del Obon, el festival veraniego en que los japoneses honran a los muertos, Shinzaburo se encuentra con sorpresa a Ostuyu y a su criada. Ambas parecen encontrarse perfectamente, y el joven charla con ellas entusiasmado creyendo falsas las noticias sobre su muerte. Pero el criado de la familia se asoma por una ventana y ve a Shinzaburo hablando con dos esqueletos ennegrecidos que se desdibujan en sombras de cadera para abajo…

Detengámonos un momento a pensar en esto, que es terrible y hermoso al mismo tiempo. La visión que los vivos tienen de los muertos depende en gran medida de cómo era la relación que los unía en vida. El amante ve al yūrei de su amada más hermosa e irresistible que nunca, pero un observador imparcial solo distingue putrefacción y vacío. La muerte acabará llevándose a Shinzaburo, porque, como sentencia lapidariamente un sacerdote budista hacia el final de la historia, «aquel cuya novia es un fantasma no puede vivir».

(¿No se vuelve tenue nuestra alma viva cada vez que nos aferramos a una relación que sabemos moribunda o condenada? ¿No es frecuente abrazarse a un cadáver metafórico, sin reconocer que la chispa vital que lo animaba quedó extinguida hace tiempo? ¿No resulta una cruel metáfora que cualquier observador externo sea capaz de ver que nos aferramos a un despojo putrefacto o que nosotros mismos lo somos? ¿No resulta familiar ese cruel espejismo de normalidad con el que nos engañamos para no enfrentarnos al vacío?)

Cuando el alma no se destiñe

Escribe Lafcadio Hearn en Aullido: «para el budista, el Cosmos no es divino en absoluto, más bien al contrario. Es Karma; es la creación de pensamientos y actos erróneos; no está gobernado por ninguna providencia; es algo horrendo, una pesadilla. De igual modo es una ilusión, un sueño con breves destellos y despertares. (…) Todos nosotros soñamos; ninguno está completamente despierto; y muchos que pasan por sabios en el mundo conocen la verdad menos incluso que mi perra que aúlla de noche».

Si todo lo que percibimos es ilusión, ¿serán tenues todas nuestras almas? ¿Serán espejismos borrosos, irreales, dispersos? ¿Reflejos oscuros y parciales? No quisiera acabar estos párrafos aullando como la perra de Hearn, así que permítanme una última historia de fantasmas un tanto diferente, de tradición sintoísta y prebudista. Se llama Jiu-roku-zakura, es decir, El árbol del cerezo del decimosexto día.

Un anciano samurái contempla el cerezo que preside desde hace siglos el patio de su casa señorial. Bajo ese árbol han jugado y amado y reído y llorado sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, hijos, nietos… Pero el invierno ha sido especialmente cruel, y a mediados de enero el árbol se seca y muere. Tras mucho pensar, el viejo samurái recuerda los principios animistas del sintoísmo: no solo las personas poseen espíritu vital, sino también las rocas y los ríos, las nubes y las montañas… Y por supuesto los árboles. Y la vida puede fluir entre dos seres. El samurái desenvaina su espada, acaricia la corteza muerta del cerezo y susurra: «ahora dígnate, te lo suplico, a florecer una vez más, ya que voy a morir en tu lugar». Se raja el vientre de lado a lado, regando el árbol con su sangre. Al instante el árbol revive, y a partir de entonces florecerá cada año el decimosexto día de enero, a pesar del frío y la nieve.

Hay fantasmas en esta última historia, pero no son tenues. Y probablemente aquí esté la salida de este borroso laberinto. Los celos, el odio, el honor o el amor egoísta destiñen… Tal vez el sacrificio desinteresado aporte nitidez a nuestras vidas.

Precioso y conmovedor artículo.

Mi alma se ha vuelto tenue leyendo este artículo. Una delicia.