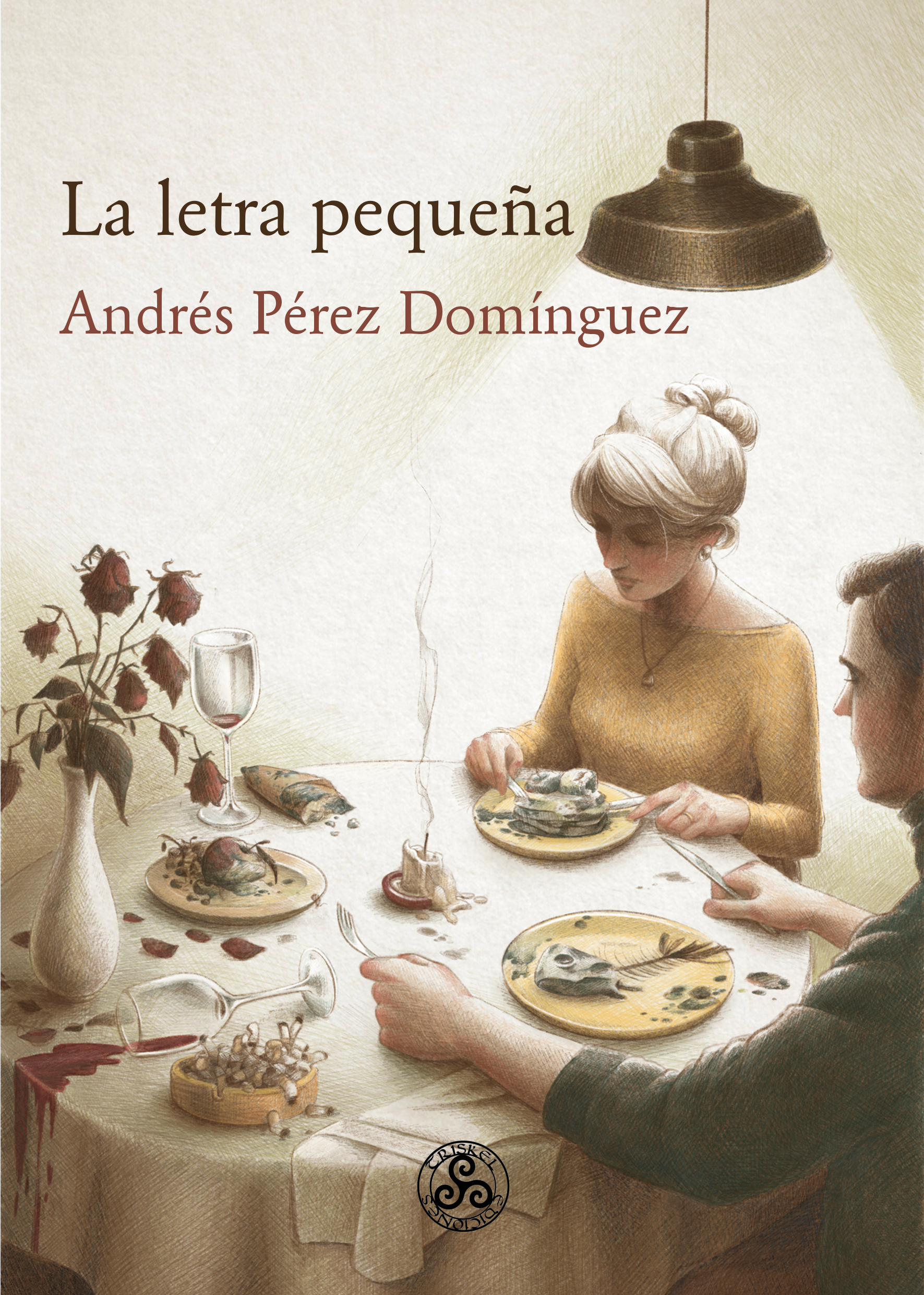

«La mesa coja» es un relato de Andrés Pérez Domínguez, dentro de la obra La letra pequeña, finalista del premio Setenil. (Ediciones Triskel)

El color de las cortinas recuerda a la estridencia de los años setenta, o quizá mis gustos han evolucionado tanto como nuestra cuenta bancaria. Ahora, el director de la sucursal me trata de usted y hasta disimula mal una reverencia cuando abre la puerta de su despacho con una sonrisa. Pero no es el saldo de mi cuenta corriente lo que me ha traído aquí, sino la esperanza ingenua pero también legítima de que todo tiene arreglo. Ganar dinero a veces es una consecuencia inevitable del paso de los años, igual que quedarse calvo, las canas de la barba, la barriga o tener, de repente, una familia o la hipoteca de una casa en la que un domingo, quién te lo iba a decir, te encuentras viendo el fútbol sin que nunca antes en tu vida hayas sido capaz de ver un partido completo.

Ese soy yo, quince años después. El tipo que ha cruzado la puerta del restaurante acompañado de su esposa ya no es el mismo que entonces, tan nervioso, hizo lo mismo de la mano de su novia. Mientras mis ojos se acostumbraban a la luz de las velas, me he descubierto buscando tontamente al mismo camarero que un lustro atrás nos guió hasta la mesa. He pensado que a lo mejor era posible que el tiempo se hubiera congelado en este restaurante o, mejor, que Luisa y yo estábamos atrapados en uno de esos agujeros negros de las películas y habíamos retrocedido quince años y nada podría derribar el muro que entre los dos levantaríamos para protegernos del mundo.

Todavía no sabes por qué te ha traído aquí. Estás tan preocupada por encontrar las palabras justas que vas a decirle esta noche —porque te has prometido que va a ser hoy, no vas a demorarte ni un día más—, que no te has dado cuenta. Con lo que tú eras, Luisa, para los detalles. Pero tú ya no eres tú, o al menos tú ya no eres la que eras. Ahora tus ojos miran furtivamente la pantalla del móvil para comprobar si te ha llamado. Has aprovechado que Roberto está diciéndole algo al camarero. Quiere asegurarse de que os van a sentar en la mesa que pidió. Roberto y sus manías. Es incorregible. Después de tantos años deberías estar acostumbrada, pero no puedes. Se ha empeñado en que os den una mesa determinada y, conociéndolo como lo conoces, sabes que no dejará de darle la lata al camarero hasta que se pliegue a sus deseos. Guardas el teléfono en el bolso y dejas escapar un suspiro mientras sigues al camarero. Tu marido te ha dejado pasar primero. No ha perdido los buenos modales después de tantos años. Aún te abre la puerta del coche antes de subirse él, no empieza a cenar hasta que tú te has sentado a la mesa y se traga el mal humor o la sospecha de que estás mirando el móvil porque esperas una llamada de tu amante para decir que va a venir a buscarte.

Ya sé que esto es más propio de un chantajista que de un marido enamorado, pero es que a lo mejor soy las dos cosas a la vez: un marido enamorado y un imbécil al que no le queda otro recurso que dar un golpe bajo para que su esposa no lo abandone.

Apenas me queda crédito ya. He cometido el error de pensar que llega un momento en que la vida se estabiliza para siempre; que a partir de cierta edad, o de unos cuantos años juntos, en una relación puedes hacer lo que te plazca sin preocuparte de que tu mujer vaya a dar un día un portazo para no regresar jamás. Uno se instala cómodamente en la rutina, en ver la tele —esos partidos de los domingos—, quedarse dormido en el sofá o fijar la vista en el periódico mientras la vida se le escurre.

Pero la mesa me ha alegrado el día. Cuando la he visto montada, tan pequeña, con cubiertos para dos, junto a la pared, apenas iluminada por la luz de una vela, reconozco que me he emocionado. Insistir ha valido la pena. Tendré que dar una buena propina, y lo haré con gusto, porque incluso se han preocupado de que el mantel y las servilletas sean rojos, el mismo color de entonces. Al entrar he visto que los de las otras mesas eran azules y temí lo peor. Todo tenía que ser como hace quince años. Incluso he dado con el coche el mismo rodeo que aquella noche y lo he dejado lo más cerca posible de donde lo aparqué entonces. Hasta me habría puesto los mismos pantalones y la misma chaqueta si no hubiera engordado cuatro tallas; me habría peinado igual si mi pelo fuese el mismo tapiz oscuro que cuando tenía veintitantos años. Pero no puedo sino resignarme a aceptar las cosas sobre las que no tengo control.

Va a salir bien, me he dicho, para tranquilizarme, después de respirar hondo y sentarnos los dos frente a frente y mirarnos a los ojos. Parecía que todo iba a ser maravilloso, lo juro, de verdad que lo parecía, hasta que he puesto las manos sobre la mesa.

Debe de haber un mensaje oculto: los manteles de las otras mesas son azules, pero el vuestro es rojo. El restaurante está casi vacío, hay otras mesas más grandes, más cómodas, mejor situadas y mejor iluminadas que la vuestra, pero el camarero os ha conducido hasta esta, tan pequeña, apartada, pegada a la pared, lejos del acuario y de la luz principal. Parecía seguir un plan premeditado, un plan que probablemente Roberto haya trazado con meticulosidad y cuya finalidad última sea impedir que te marches esta noche. Por su expresión al ver la mesa y el color diferente del mantel y las servilletas, el paso firme, la sonrisa cómplice que le ha dedicado al camarero, un gesto entre amigos del que tú no participas, te preguntas qué está pasando o, mejor todavía, qué va a pasar. Roberto está nervioso. Más maniático de lo que acostumbra, que ya es decir. Solo le has visto respirar tranquilo cuando os han acomodado en esta mesa discreta del rincón. Todo es muy raro. Y tu marido, que tan seguro de sí mismo parecía hace un momento, te acaba de mirar a los ojos como si fuera a pedirte de nuevo que te casaras con él.

Tragas saliva y sientes que tu estómago es un agujero tan grande que no te cabe en el cuerpo. Roberto, maldita sea tu estampa, estás a punto de decirle. Esto no vale. Esto es un chantaje. Cierras los ojos y niegas con la cabeza. Por fin lo has entendido: jueves, mitad del invierno, este restaurante pasado de moda y esta mesa solitaria vestida de mala manera con un mantel y dos servilletas rojas. Te dan ganas de levantarte, cruzar la calle y pedir un taxi sin decirle siquiera que ya no quieres seguir con él. Abres los ojos, despacio, tomas aire, contenta porque no se te haya escapado una lágrima, y cuando crees que vas a encontrar a tu marido mirándote como un niño que pide perdón, lo descubres moviendo la mesa, contrariado. Está coja, te dice. La mesa está coja. Te lo dice y parece lamentarlo de verdad. Pero tú no contestas. Metes la mano en el bolso y coges el teléfono. Lo sientes vibrar en tu bolso, pero es un espejismo. Miras la pantalla y no hay nada para ti.

Con nosotros no se cumplen los tópicos. Somos lo contrario que la mayoría de los matrimonios. La excepción que confirma la regla. De los dos, yo soy el que se acuerda de las fechas señaladas, el detallista, el que se preocupa de reservar una mesa quince años después de pedirle que se casara conmigo. Una mesa en el mismo restaurante donde me atreví a decírselo, pero no una mesa cualquiera, sino la misma mesa, en el mismo sitio, con el mantel y las servilletas del mismo color. Hasta antes de sentarnos he sido capaz de sortear todos los contratiempos: el malestar de Luisa, su indiferencia, la atención desmedida que presta al móvil. Sé la razón, pero me trago el orgullo para no meter la pata. No quiero que se largue antes de escuchar lo que voy a decirle: que todo va a ser como antes, que todavía podemos ser felices los dos, por los menos otros quince años. He procurado no enfadarme porque ella, a pesar de lo que me ha costado preparar la cita (buscar el restaurante, conseguir esta mesa; hubiera sido capaz incluso de alquilar el local si ya no hubiera un restaurante aquí y colgar un rótulo en la fachada con el mismo nombre del lugar donde le pedí matrimonio), no se ha dado cuenta de qué significa este sitio para mí, para nosotros.

Cualquier cosa habría sido capaz de soportar, pero, cuando la mesa ha empezado a cojear, he sentido que lo nuestro ya no tiene arreglo, un indicio de fatalidad, tal vez el más insignificante pero también el más importante; el último de una serie de hechos inequívocos —la indiferencia de Luisa, su desmemoria, la atención compulsiva a la pantalla del móvil—, que me anuncian —que me habían anunciado desde mucho antes pero yo no había sido capaz de darme cuenta— que por mucho que me esfuerce, por mucho que quiera arreglar las cosas, ya es demasiado tarde.

Llevas toda la tarde mirando el teléfono. Intuyes que la espera te irritará tanto que, incluso antes de marcharte, echarás de menos la excesiva puntualidad y las manías de tu marido, como si al abandonarlo, antes aun, te afectase una nostalgia anticipada.

Roberto ha humillado la cabeza. Guiña un ojo, como el ebanista experto que nunca ha sido —se le da fatal el bricolaje—, echa el cuerpo hacia un lado, pero la mesa se inclina hacia el otro.

Está coja, repite, clavando los ojos en ti, y luego busca al camarero con la mirada. Se lo repite a sí mismo también: la mesa está coja, y acompaña la afirmación de un movimiento inequívoco, ilustrativo, subiendo una mano y bajando la otra. Es cierto: cojea tanto que las copas amenazan con caerse.

Pueden sentarse en cualquier otra. El camarero acompaña el ofrecimiento de un gesto que quiere abarcar todo el comedor, casi vacío. Donde ustedes gusten, concluye.

Pero Roberto sacude la cabeza, enérgico. Tiene que ser esta mesa —replica, muy serio—. Cuando llamé para reservar lo expliqué con claridad. Tiene que ser esta mesa.

El camarero lo mira, extrañado. La tozudez de Roberto está a punto de hacerte reír, pero sientes el teléfono vibrar. Tu esposo deja escapar el aire y se queda un momento ausente, a lo mejor es capaz de ver a través de la piel del bolso el nombre que aparece en la pantalla, una revelación que no le sorprende. Pero otra vez ha sido una falsa alarma. No te ha llamado nadie.

El camarero, una vez que ha entendido que Roberto no se va a levantar de la mesa, ha hecho ademán de coger otra para cambiárosla, pero tu marido le ha dicho que no se moleste, que os vais a quedar con esa, que ya pondrá una bola de papel bajo la pata.

Y de pronto te has levantado y estás mirándote al espejo igual que si enfrentases tu rostro por primera vez. Tal vez hace quince años también te miraste al espejo en ese mismo cuarto de baño. Pero entonces no mirabas el móvil, como ahora, que no puedes resistirte a sacarlo del bolso otra vez. Hace quince años no deseabas que viniera a recogerte, aún no lo conocías; que se hubiera atrevido a dejar a su mujer y a sus hijos para irse a vivir contigo. Tienes el teléfono en la mano, pero no marcas su número. Lo vuelves a guardar, contrariada, y luego miras el espejo tratando de encontrar algún rastro de ti en la mujer que hace tres lustros fue al servicio porque le daba vergüenza que su novio se diera cuenta de lo emocionada que estaba cuando le pidió que se casase con él.

El teléfono no suena, pero tal vez, resuelves, es lo mejor que te puede pasar: no volver a comprometerte con nadie. Sacas el pintalabios y te retocas. Después apagas el móvil, enrabietada por haber estado toda la noche pendiente de ese trasto, pero también lo haces porque piensas que en cuanto lo hagas él te llamará, y tu teléfono desconectado será una forma estupenda —estupenda y sutil—, de decirle que ha llegado tarde, que llevas demasiado tiempo esperando y se te ha acabado la paciencia. Cierras el bolso y sales del baño. Roberto está agachado. Intenta poner una bola de papel bajo la pata de la mesa, tan concentrado en su tarea que estás segura de que podrías salir del restaurante y no se daría cuenta, que al cabo de unos minutos se levantaría, se secaría el sudor de la frente, comprobaría que la mesa ya no cojeaba y por fin se quedaría tranquilo. Luego levantaría la cabeza para decirte que el problema estaba solucionado, frunciría el ceño y pensaría que aún no habías regresado del baño —si se concentraba en una tarea era capaz de perder la noción del tiempo—, y quizá pensaría una frase bonita con la que halagarte cuando volvieras.

Te has puesto el abrigo y empiezas a marcharte. Roberto sigue agachado, como si le fuera la vida en reparar la mesa lisiada que perturba la tranquilidad de vuestro aniversario. No te ha visto. Atraviesas el restaurante, solo te queda el vestíbulo para salir a la calle y llegar hasta la parada de taxis. Aún te quedas mirándolo un instante, antes de abrir la puerta. Al otro lado del salón, el camarero lo observa, incrédulo. No se cree que haya nadie capaz de pasarse la noche tratando de arreglar la pata de una mesa en lugar de sentarse en otro sitio.

Sonríes y suspiras, resignada. Te das la vuelta y te quitas el abrigo después de lamentarte, pero estás fingiendo: lo que quieres es dejar el abrigo en el respaldo de la silla. Tu marido no se ha dado cuenta de que has estado a punto de irte. Te quedas mirándolo mientras tratas de explicarte lo que sientes, por qué te arremangas la blusa y te agachas para ayudarlo.

Una delicia de relato. Gracias