Hay quienes son más prodigiosos que otros en la manera de gestionar sus recuerdos, pero la memoria es, para la mayoría, siempre difusa, cuando no ausente. Para confirmar este mal basta con hojear algún libro, preferiblemente ensayo, que se tenga en casa. En especial, si ha sido de nuestro interés y lo encontramos subrayado cada dos páginas, con comentarios propios escritos en letra pequeña sobre los bordes y las esquinas. Es más sencillo recordar la tesis de un libro que su contenido exacto, del cual tal vez solo podríamos mencionar ideas generales y algunos datos no del todo concretos; un par de fechas históricas, algún principio científico, una propuesta filosófica.

No se trata de una molestia alarmante, aunque sí puede llegar a causar frustración. Se recuerda de manera lúcida aquello que ha causado una fuerte impresión emocional, no necesariamente buena, o lo que se ha aprendido bajo influencias concretas, como el adoctrinamiento en los símbolos patrios o las aburridas obligaciones escolares. Querer saber más sobre algo depende de la voluntad personal, que a menudo se ve afectada por las limitaciones impuestas por la biología, las condiciones ambientales o la escueta capacidad cerebral de cada uno. Qué frustrante es abrir al azar un libro del que uno cree haber aprendido, solo para constatar que lo único que recuerda son tan solo algunos datos.

Tal vez es así como debe ser, pero los simples mortales no quieren verlo de esa forma. Constantemente se escucha hablar de quienes muestran gran capacidad de memorización, gente magnífica que recuerda cien mil dígitos de Pi, poemas interminables o cantidades obscenas de toda clase de información. Es tentador idealizar a estas personas como prodigios intelectuales, algunos lo son, aunque muchos de ellos son de inteligencia convencional o tal vez solo un poco por encima de la media. No hay necesariamente un vínculo entre la inteligencia y la memoria, aunque eso no significa que no pueda utilizarse el ingenio de la primera para ampliar las cámaras de la segunda.

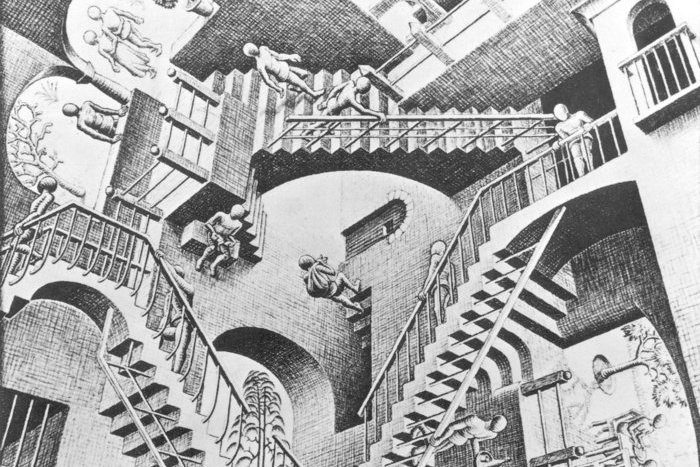

En tiempos ya antiguos, cuando Grecia y Roma eran lo que ya no son, se utilizaron técnicas de memorización que resultaron muy útiles para poetas y procuradores, obligados como estaban a declamar ante el público o en audiencias privadas. De todas estas ars memoriae, la más conocida es el palacio de la memoria, o método de loci, que se construye imaginando un itinerario a través de un espacio arquitectónico, no necesariamente real, en donde en cada cámara, pasillo y jardín se coloca una pieza de información que se desea recordar. Si se tenía que dar un discurso, la mente recorría entonces este castillo mental en un orden predeterminado y retiraba la información que previamente se había puesto en este patio o en aquella habitación. Fue una de las técnicas utilizadas por algunos sacerdotes y demás estudiosos para memorizar contenido durante el Medievo, cuando los libros eran tesoros extraños y solo se tenía acceso a ellos después de largas travesías por los bosques y pantanos de Europa, y sin ninguna garantía de volverlos a ver una vez devueltos a sus dueños. Fue así como, antes de la aparición de la imprenta, comenzaron a surgir algunas de las primeras copias de manuscritos, seguramente con errores causados por un mal ejercicio de la memorización.

Algunas veces este y otros trucos mnemotécnicos forman parte del currículo escolar, pero por lo general se trata de herramientas más propias del aprendizaje que cada uno quiera llevar por su cuenta, o guiado por algún tutor. No hay lugar para los prodigios de la memoria en el sistema educativo en el que casi todos crecimos, incluso a sabiendas de que, de ser exitoso, traería beneficios para todos. Construir un palacio de la memoria, con sus jardines y sus fuentes, sus bibliotecas y salas de espejos, sus pasillos y cámaras secretas, toma tiempo y no siempre existe la garantía de levantarlo con éxito. La imaginación juega un papel central en esta tarea, más propia de la ensoñación que del intelecto puro. No todos podemos ser arquitectos.

Que la mente es un sitio con capacidad para almacenar estatuas, libros y pinturas es un lugar común, un cliché. Pero si lo es, es por algo. Conocida es la escena de Estudio en escarlata, de Conan Doyle, en la que Holmes explica a Watson que la mente humana es como un ático, y si él lo ignora todo sobre los postulados de la astronomía, cosas tan sencillas como la centralidad del Sol, es porque no desea ocupar con eso el espacio que necesita para almacenar información más relevante para su trabajo. Tomando en cuenta que, a día de hoy, se estima que el cerebro promedio tiene una capacidad de memoria de unos 2,5 petabytes, parecería como si la memoria del detective fuera de tan solo unos cuantos megas. Aun así, su analogía sigue siendo válida. Si tenemos tanta capacidad para recordarlo casi todo, ¿a dónde va lo que somos incapaces de recordar? En teoría, la información tan solo queda codificada bajo capas y capas de nebulosas conexiones neuronales, pero al ser innecesaria para nuestro continuo existir permanece enterrada hasta que ciertas experiencias o estímulos, como un olor, una nota musical o una combinación de otros elementos en apariencia dispares, la hacen florecer.

En estos días de exagerado solucionismo tecnológico, los palacios de la memoria podrían construirse por otros medios. Asumiendo, se entiende, que algún día lleguemos a entenderlo todo sobre el funcionamiento de los recuerdos. ¿Por qué podemos recordar vivencias sin ninguna trascendencia que nos ocurrieron cuando éramos tan solo unos niños, cuando difícilmente podemos recordar la ropa que llevábamos puesta hace un par de días? A nivel biológico, algún día alguien podrá desarrollar una droga especializada, una píldora de los recuerdos que permita replegarse a espacios interiores y recuperar de manera nítida escenas puntuales. Incluso una vida entera, si así lo deseáramos. Tendría que ser una sustancia controlada y de corta duración, pues quién sabe qué clase de maldiciones puedan liberarse al abrir ese mausoleo.

Por otro lado, si la digitalización de la vida continúa, es muy posible que llegue el momento en el que todos contemos con infraestructura tecnológica bajo la piel: nanomáquinas que aceleren nuestro pensamiento, nos conecten telepáticamente con los demás y nos permitan crear mundos virtuales en nuestro interior; enormes planetas de la memoria en los que nuestras vidas enteras estarán a nuestra disposición sin mucho esfuerzo; toda la información de todos los libros que algunas vez leímos, todos los rostros que alguna vez vimos, gestionados a la perfección para evitar saturaciones en el sistema, como le pasó al desgraciado de Funes, según Borges.

Entonces, más que nunca, podríamos hablar de la llegada de una nueva especie de humanidad. Una más cercana a los toscos dioses de la antigüedad, pero tal vez más esclavizada y solitaria. Pues si el presente —y la historia— es un indicador, la venida de tecnología subdérmica y neural no cambiará en nada la despreocupada facilidad con la que los hombres estamos dispuestos a entregar nuestra libertad.

No deberá extrañarnos si, en el futuro, previamente a cada uno de nuestros sueños se nos informa de que las siguientes imágenes serán patrocinadas por la campaña electoral de tal o cual político. O, peor aún, si encontramos una noche que nuestros palacios de la memoria en alta definición están repletos de sistemas de vigilancia, y nuestros recuerdos más entrañables han sido corrompidos para convencernos de que compremos toda esa chatarra que no necesitamos. Pero tal vez son solo fantasías y paranoias.

A menos que se le dé mantenimiento, una construcción termina por colapsarse, incluso si tarda milenios; no importa lo innovador de su diseño ni el material con el que se ha construido. Tal vez existe una razón por la que no es bueno, o sano, recordarlo todo, y cualquier palacio de la memoria que construyamos está destinado al polvo de los tiempos.

Con respecto a la memoria, optaría por seguir con nuestro errores, limitaciones y transitoriedad. Si pudiéramos recordar todo desde el momento del ingreso en este mundo, ¿qué tiempo quedaría para las cosas del mundo? Ya bastante tiempo perdemos mirando cosas ajenas en el móvil, no quiero ni imaginar los resultados si el objeto de nuestra curiosidad fuésemos nosotros mismos. Muy buena lectura.