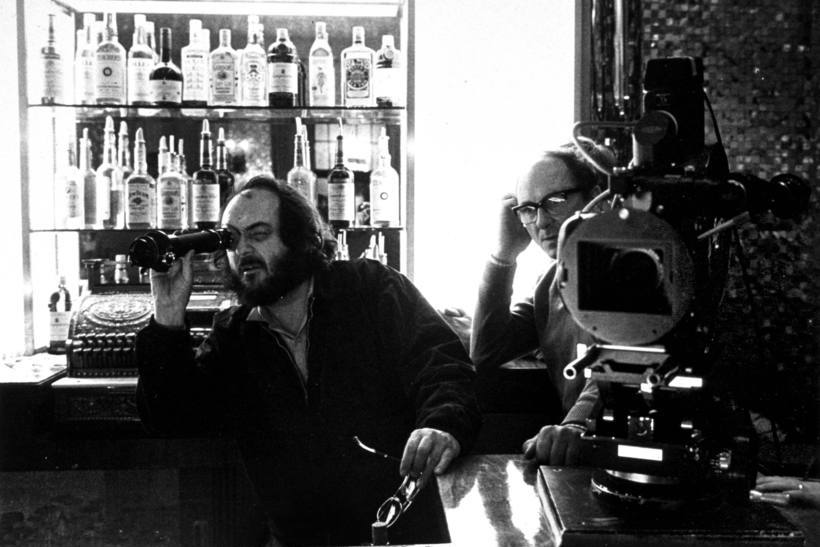

El día que los teléfonos se popularizaron, y en cada casa y puesto de trabajo empezó a haber una línea, muchas cosas cambiaron. Poco a poco dejaron de concertarse algunas citas y se produjeron menos encuentros cara a cara. El teléfono perfeccionaba una de las grandes obsesiones de la humanidad: el ahorro de tiempo. Hubo hermosos actos de resistencia, casi románticos, como el del padre de Ricardo Piglia, que el día que instalaron la línea reunió a la familia y avisó: «A los amigos se les visita en su casa, no se les llama». Pero el teléfono poseía una extraordinaria fuerza de atracción, que conspiraba a favor de otro sueño humano: hablar por hablar. Empezó a usarse más, y más y más. Todos conocemos a alguien que, a partir de un día, no supo vivir sin él. Simplemente, resultaba demasiado práctico como para castigarlo con la indiferencia. Fue el caso de Stanley Kubrick.

Reparé en su afición al teléfono leyendo Kubrick, de Michael Herr, con quien conversó durante años sin descanso. La búsqueda de bibliografía no hizo sino descubrirme que el número de Herr era uno más, aunque especial, en la agenda del cineasta. John Baxter cuenta en Stanley Kubrick. Una biografía que en una ocasión el director tuvo al escritor Gustav Hasford siete horas seguidas colgado al teléfono. Siete. ¡Seguidas! Hasford había participado en la guerra de Vietman, en la que sirvió como corresponsal de Leatherneck, la revista del cuerpo de marines, entre 1966 y 1968. En 1979 publicó La chaqueta metálica a partir de sus experiencias en la contienda. Tardó siete años en escribir la novela y tres en encontrar editor. Kubrick la leyó en 1982 y lo llamó para adaptarla, y ese día empezaron las largas conversaciones telefónicas. A medida que el guion avanzaba, Hasford pasaba cada vez más tiempo al aparato. «Desmenuzábamos cada línea de esa película. No hay palabra o frase que no se haya discutido en algún momento», se quejaba. Por esas fechas, durante los tres meses que Kubrick se encerró a estudiar el contrato de la película con la Warner, telefoneó cada hora a su abogado Louis Blau, en California, para asegurarse de que no habría sorpresas después de firmarlo.

John Calley, que llegó a ser jefe de producción de la Warner a principios de los setenta, admitía que Kubrick estuvo llamándolo por teléfono durante casi un año cada dos semanas para que leyera La rama dorada, de Frazer. Al final, ya cansado, Calley le dijo que tenía que dirigir un estudio y no disponía de tiempo para leer mitología. «No es mitología, John. Es tu vida», le contestó al otro lado de la línea Kubrick. Nadie estaba libre de sus llamadas. En los años noventa, cuando aún se proponía escribir el guion de Artificial Intelligence, una versión de la era cibernética del mito de Pinocho, vio Jurassic Park y comenzó a telefonear a Steven Spielberg «cada veinte minutos para hablar de la tecnología que había utilizado», según Herr.

Las llamadas telefónicas de aquellos años eran la consecuencia de la forma de vida de Kubrick, que pasaba mucho tiempo en su casa. Había tomado fama de misántropo, aunque las personas que lo trataban, como Herr, lo desmentían. «Era uno de los hombres más sociales que he conocido, y eso no lo cambia el hecho de que casi siempre se relacionara con los demás por teléfono. El teléfono era para él lo mismo que la guerra para Mao: el instrumento para una prolongada ofensiva». El propio Kubrick, en una entrevista de 1987 en el Chicago Tribune, insistía en que «no soy un solitario. Llevo una vida normal. Pero esas historias han aparecido tantas veces que ya tienen vida propia». Unos años antes, en The New York Times, había salido al paso de la leyenda sobre su misantropía con cierto humor: «Tengo esposa, tres hijos, tres perros y siete gatos. No soy Franz Kafka, sentado en soledad y sufriendo».

Tras abandonar Estados Unidos y mudarse a Inglaterra en 1968, que desde Lolita se había convertido ya en el país de sus rodajes, el teléfono se convirtió en su gran aliado. Aunque se veía con mucha gente, «muy rara vez» salía de casa, salvo que hubiese que rodar, cuenta Herr. En esos tiempos, para conocerlo en persona, y siempre y cuando él quisiese conocerte, había que ir a Childwick Bury, su finca de más de cincuenta hectáreas cerca de St. Albans, al norte de Londres, donde vivía con la familia y los animales.

En 1980, Michael Herr lo conoció así. Un amigo común llamado David Cornwell, más conocido como John le Carré, organizó el encuentro. Tres años antes Herr había publicado Despachos de guerra, una de las más célebres crónicas jamás escritas sobre Vietnam, y Kubrick daba vueltas precisamente a la idea de hacer una película sobre una guerra, aunque no sabía todavía cuál. Comieron, vieron El resplandor, a punto de estrenarse en Estados Unidos, y cenaron. Un par de días después, se inauguraron las llamadas telefónicas, que ya no cesarían hasta 1999, con la muerte del director.

Las llamadas de Kubrick eran una prueba de resistencia. Herr se sentía como un pobre viajero atrapado en una ventisca, de tres a treinta veces a la semana y generalmente después de las diez de la noche. «Tenía la entrañable y seductora costumbre de repetir tu nombre cada dos frases, sobre todo cuando llegaba al meollo del asunto», decía Herr, que admitía haber estado más de tres horas hablando por teléfono con Kubrick una infinidad de ocasiones. «Una hora al teléfono no era nada, una simple obertura, un movimiento de inicio, un gambito». De hecho, el periodo comprendido entre 1980 y 1983 «fue una llamada telefónica que duró tres años, con interrupciones». Aquellas llamadas por entregas consistían en «largos interrogatorios intelectuales a altas horas de la noche, discusiones, conversaciones, alardes de sabiduría, y yo que pensaba: “¿Es que este tipo no se cansa nunca?”». En una medida u otra, todas las llamadas eran para recabar información. Nunca hablaba por hablar.

Herr conversó por última vez con él dos días antes de que muriera. Conducía su coche rumbo a Vermont por la autopista estatal de Nueva York cuando sonó su móvil, y era su amigo Stanley. Faltaban solo un par de meses para el estreno de Eyes Wide Shut. «Hablamos durante ciento setenta kilómetros, desde antes de llegar a Utica hasta mi salida en Albany. Le dije que a partir de ahí necesitaba las dos manos y que le llamaría cuando llegara a casa el domingo». El domingo, Stanley Kubrick murió. El corresponsal de guerra había oído decir a muchos conocidos que hablaron con Kubrick el último día de su vida, el domingo 7 de marzo de 1999. «Y, aunque son muchos, los creo a todos».

Figura -y genio- inagotable, Kubrick.

Tal vez me equivoque, pero no me viene a la mente ningún otro director tan ecléctico. Generalmente cada director se centra en un motivo, pero este grande abarcó todos nuestros miedos, esperanzas, fantasías con respecto a los viajes espaciales, la sociedad del futuro, la guerra, el sexo, la locura, la amistad, la pederastia. Gracias por la lectura.

Creo que él y yo fuimos los que más dinero hicimos ganar a las compañías telefónicas. ¡Vaya tío!

El que fuera su chofer y asistente contó que Kubrick, ante el enojo de la esposa de este por las constantes llamadas a toda hora, que le impedía a la familia utilizar el aparato para sus necesidades diarias, optó por instalarle un aparato exclusivo para comunicarse entre ellos.