La práctica de especular sobre el futuro parece consustancial a la especie humana, pues el mero hecho de preguntarse qué hay después de la muerte ya lo lleva implícito. El concepto de cielo o infierno, de un mundo más allá, contiene también un esbozo de cómo sería una sociedad ideal; la literatura nos ha dejado incontables ejemplos de estos ejercicios de imaginación, desde La República de Platón, pasando por la Utopía de Tomás Moro, hasta las obras de Orwell o Huxley. 1984 y Un mundo feliz se enmarcan en un género de especulación futurista conocido como distopía, que se caracteriza fundamentalmente por presentar una sociedad ficticia indeseable, deficiente u opresiva. En otras palabras, es una utopía en negativo que, siendo reduccionistas, podríamos decir que describe el infierno. Lo más llamativo de esta corriente literaria es sin duda su arrollador éxito contemporáneo, apoyada en formatos como el cine o las series de televisión.

No es sorprendente, dado que este interés por los futuros catastrofistas va paralelo al increíble desarrollo del apocalíptico siglo XX. Los terroríficos efectos de la Segunda Revolución Industrial —ideologías totalitarias, guerras a escala planetaria, tecnología capaz de destruir el planeta— dejaron una impronta pesimista en las mentalidades de quienes los vivieron e impactaron poderosamente en generaciones posteriores. Estas experiencias traumáticas se aliaron con un mecanismo psicológico del que disponemos los seres humanos y que nos encanta utilizar a la mínima ocasión, el sesgo de negatividad, para sentar las bases de la literatura distópica de ciencia ficción.

A partir de los años treinta y cuarenta del pasado siglo se escriben las obras clásicas de la distopía política al calor del auge de los totalitarismos y su explícita intención de modelar la vida de los ciudadanos utilizando medios de control de masas. En ellas, un régimen autoritario —basado en el poder, la religión o la ciencia— ha acabado por imponerse y barrer cualquier oposición. Después de los desastres nucleares irrumpe el género catastrófico, de tanto éxito cinematográfico: mundos arrasados por la radiación, la destrucción masiva de las sociedades tecnificadas… Panoramas devastadores en los que destacan los japoneses y su trauma colectivo posnuclear, así como la influencia de los preocupantes años de la Guerra Fría, con la amenaza atómica siempre de fondo. Incluso los relatos sobre epidemias zombi tienen origen en este periodo histórico: la novela fundacional de este subgénero es El día de los trífidos, de John Wyndham, publicada en 1954. En ella no aparecía ningún muerto viviente, aunque sí una humanidad destrozada por una catástrofe a merced de unas plantas semovientes.

Se pueden encontrar distopías muy diversas basadas en cualquiera de las preocupaciones del ser humano alrededor del futuro de la humanidad. No solo políticas, sino también sobre el papel de la tecnología en la sociedad del futuro, sus implicaciones éticas y morales, e incluso podemos encontrar plasmadas las inquietudes personales del autor: la línea argumental favorita del maestro de la distopía, Philip K. Dick, son las ilusiones, falsas memorias y realidades virtuales. Justo el tipo de síntomas que caracterizaban su patología mental y que marcaron su biografía personal.

Sean cuales sean las influencias del autor, la característica común en una distopía es el pesimismo ante el futuro, la advertencia sobre los inexorables peligros que acechan en la próxima esquina y toda suerte de pronósticos cenizos que explicarían por sí solos la huida de lectores de ciencia ficción hacia el campo más ilusionante de la fantasía épica. El efecto es aún más curioso si las comparamos con la ficción anterior a la Segunda Revolución Industrial: si uno lee a Jules Verne hoy en día, es fácil encontrar ingenua su inquebrantable fe en el progreso tecnológico y científico. Los futuros imaginados para la humanidad a finales del siglo XIX eran invariablemente augurios de una edad de oro tecnificada. Todo parece apuntar a que las expectativas de mejora se tornan en dramáticas historias de miedo después del trauma colectivo del XX. A pesar de que se vivió una época de prosperidad durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la pesadilla vivida bastó para impregnarlo todo de un pesimismo sobre el futuro de la humanidad que hoy en día está bien vivo.

El caso es que a la hora de intentar hacer un pronóstico sobre el futuro próximo del ser humano es mucho más revelador utilizar, en vez del sesgo por el cual damos más importancia a los aspectos negativos de la realidad que nos rodea, dos herramientas interrelacionadas e igualmente útiles: los datos y la historia.

La lección primordial que aprende cualquier persona que se acerque a manuales de historia, sea académico o aficionado, es que cualquier tiempo pasado fue peor. Efectivamente, el pasado era un asco. Ni siquiera hace falta irnos a la Prehistoria o la Antigüedad remota para comprobar que la vida de la inmensa mayoría de los seres humanos de otras épocas era bastante más dura que la actual. Con retroceder cien o doscientos años es suficiente. Podemos dejar tranquilos a los campesinos medievales con su cochambre, su tremendo índice de mortalidad infantil y su imposibilidad de acceder a lujos como el agua corriente, escuelas o una mínima atención médica; los datos al inicio de la Revolución Industrial no son mucho mejores. La segunda lección fundamental es que en cualquier época los ricos vivían mejor que el resto: las espectaculares villas romanas o las ruinas de algunas de sus opulentas ciudades pueden inducirnos a valorar erróneamente la parte por el todo. Aparte de que el legado más duradero suelen dejarlo precisamente las élites.

De hecho, mirar en retrospectiva el recorrido de la humanidad es un interesante ejercicio que permite valorar globalmente los avances logrados, más allá de los coyunturales colapsos de civilizaciones, crisis económicas o las guerras de turno. En esta labor de elevarse por encima de los árboles para ver el bosque en conjunto, el mejor aliado que tenemos es el dato empírico. Con las limitaciones que nos impone la ausencia o la poca fiabilidad de los mismos en cuanto a épocas remotas, a pesar de los múltiples avances científicos en la práctica arqueológica. De cualquier manera, disponemos de datos suficientes relativos a los últimos dos o tres siglos como para realizar un análisis crítico.

De bello, peste et famine, libera nos Domine

Tres han sido los temores fundamentales de los humanos antiguos, que vivían rodeados de muerte desde el mismo momento del nacimiento, expuestos a que la violencia, el hambre o las enfermedades acabaran con ellos. Durante la mayor parte de la historia, como afirma el profesor Yuval Harari —autor de Sapiens—, los hombres se consideraban impotentes para evitar el castigo divino que suponía alguna de estas tres desgracias. No ha sido hasta fechas recientes que los seres humanos han tomado conciencia de que son problemas que está en su mano atajar, y si atendemos a las estadísticas, lo estamos haciendo con bastante eficiencia.

El Homo sapiens, como primate que es, parece haber heredado filogenéticamente cierta querencia por matarse violentamente; alrededor de un 2 % de las muertes intraespecie son violentas (Gómez y cols., 2016). El análisis de los yacimientos prehistóricos arroja balances muy elevados de asesinatos, a veces por encima del 10 %. Es ocioso reseñar el elevado número y variedad de conflictos bélicos cuyo recuento han padecido millones de estudiantes por todo el mundo. Sin embargo, las tasas de asesinatos van decreciendo hasta el punto de que muchos países —especialmente en Occidente— registran mínimos históricos en la actualidad. Estamos en el periodo de la historia donde es menos probable morir asesinado, incluso teniendo en cuenta las tasas de países como Brasil o México. En cuanto a las guerras, la tasa de muertes en conflictos bélicos está descendiendo, así como su letalidad; el 90 % de las víctimas se producen en diez países con conflictos de intensidad elevada —Siria, México, Irak, Afganistán, Yemen, Somalia, Sudán, Turquía, Sudán del Sur y Nigeria— (IISS, Armed Conflict Survey 2017). La memoria de la Segunda Guerra Mundial puede distorsionar el hecho de que la violencia desciende globalmente. Analizar índices de asesinatos o guerras en épocas remotas es complejo, dado que es muy posible que haya habido conflictos de los que no sepamos nada, pero los datos disponibles son claros al respecto: vivimos la era más pacífica de la historia humana a pesar de lo que diga el telediario.

Varios factores podrían explicar este fenómeno. Por una parte, parece que existe un descenso evidente de la violencia en las sociedades con Estado respecto a las que no lo tienen: la entrega a una institución del monopolio del ejercicio de la violencia y la justicia reduce las tasas de crímenes. Al parecer, la mayoría de homicidios se cometen por venganza o defensa propia, cuestiones que un Estado garantista puede manejar más pacíficamente. La teoría de la paz democrática, de Oneal y Russett (1999), vendría a redondear la cuestión apuntando a que los Gobiernos democráticos son menos proclives a entrar en guerra. El otro gran factor relacionado con el descenso de las muertes violentas sería las crecientes tasas de alfabetización de la población mundial, que estaría a su vez relacionado con la probabilidad de establecer Gobiernos democráticos. La tendencia apunta a que los humanos estamos cada vez menos dispuestos a matarnos, y toleramos cada vez menos el uso de la violencia. Vamos hacia un mundo más pacífico, democrático y escolarizado.

Mens sana in corpore sano

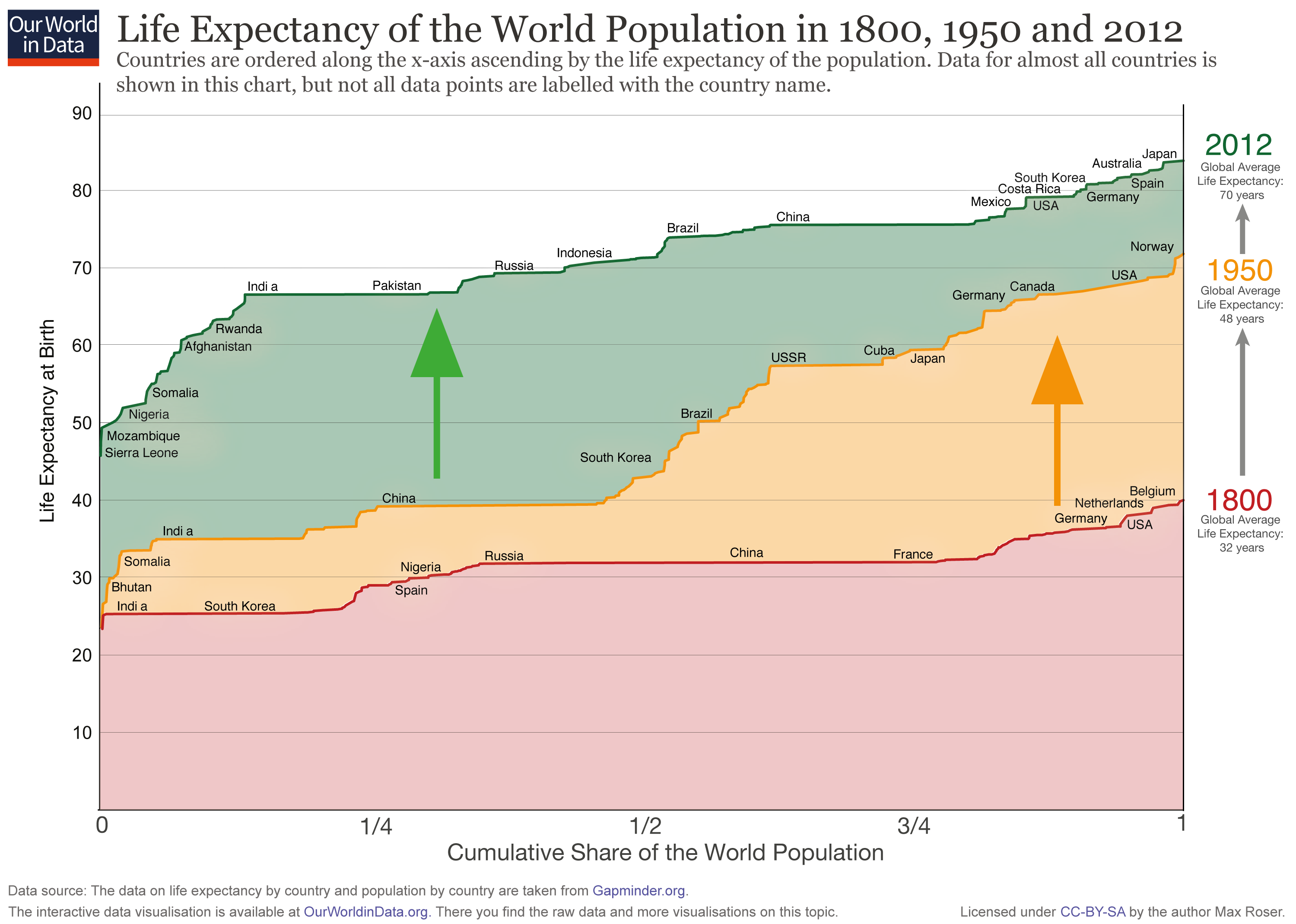

Pocos ámbitos de la problemática humana han visto un desarrollo tan rápido y fulgurante como el de la salud. El espectacular avance de la medicina moderna, unido a mejores condiciones higiénicas y hábitos más saludables, están disparando la esperanza de vida en todos los países del mundo. En 1950, la esperanza de vida media global era de cincuenta años; en 2012, había subido hasta setenta (Gapminder, 2015). En muchos países europeos occidentales supera los ochenta años. La mortalidad infantil, otro indicador de desarrollo, ha caído en picado; la tasa de muerte antes de los cinco años es hoy del 4,25 %, cuando era del 22,5 % en 1950.

Pero estos grandes números no reflejan los grandes éxitos de la medicina científica: a pesar de las ocasionales alertas de pandemia que quedan en susto, el riesgo de un episodio como el de la gripe española de 1918, con sus cuarenta millones de muertos, es muy bajo. Gracias a la introducción de vacunas y antibióticos, los humanos hemos logrado erradicar la viruela —trescientos millones de muertos en su haber, según la OMS— y tenemos la polio a punto de caer (catorce nuevos casos en 2017). Están hoy reducidas en un 95 % algunas enfermedades bastante conocidas para las generaciones más veteranas, como el sarampión, las paperas, la rubeola, la varicela o el tétanos. Las patologías que hoy en día matan a la mayor parte de las personas están relacionadas con una edad avanzada o un estilo de vida malsano, como cardiopatías, cánceres, diabetes o diversas formas de demencia. Con la irrupción de la investigación en terapias génicas, estamos acercándonos a la posibilidad de erradicar las enfermedades hereditarias, un hito sin precedentes.

En cuanto al hambre, a pesar del repunte registrado desde 2016 y debido en buena parte a la situación en el África subsahariana, la tasa de desnutrición en el mundo cayó a su nivel mínimo en 2015 con 784 millones de personas. Si bien es innegable que supone una tragedia y que el objetivo irrenunciable es reducirla a cero, supone un 10,6 % de la población y un descenso apreciable respecto a los 1020 millones de 1992 (ONU FAO, 2018). Otros indicadores como el acceso a agua potable son más espectaculares: un tercio de la población mundial consiguió disponer de ella desde 1990. Aunque queda camino por recorrer, de nuevo los datos nos señalan que se sigue avanzando en esta dirección.

Riqueza, tecnología y… cambio climático

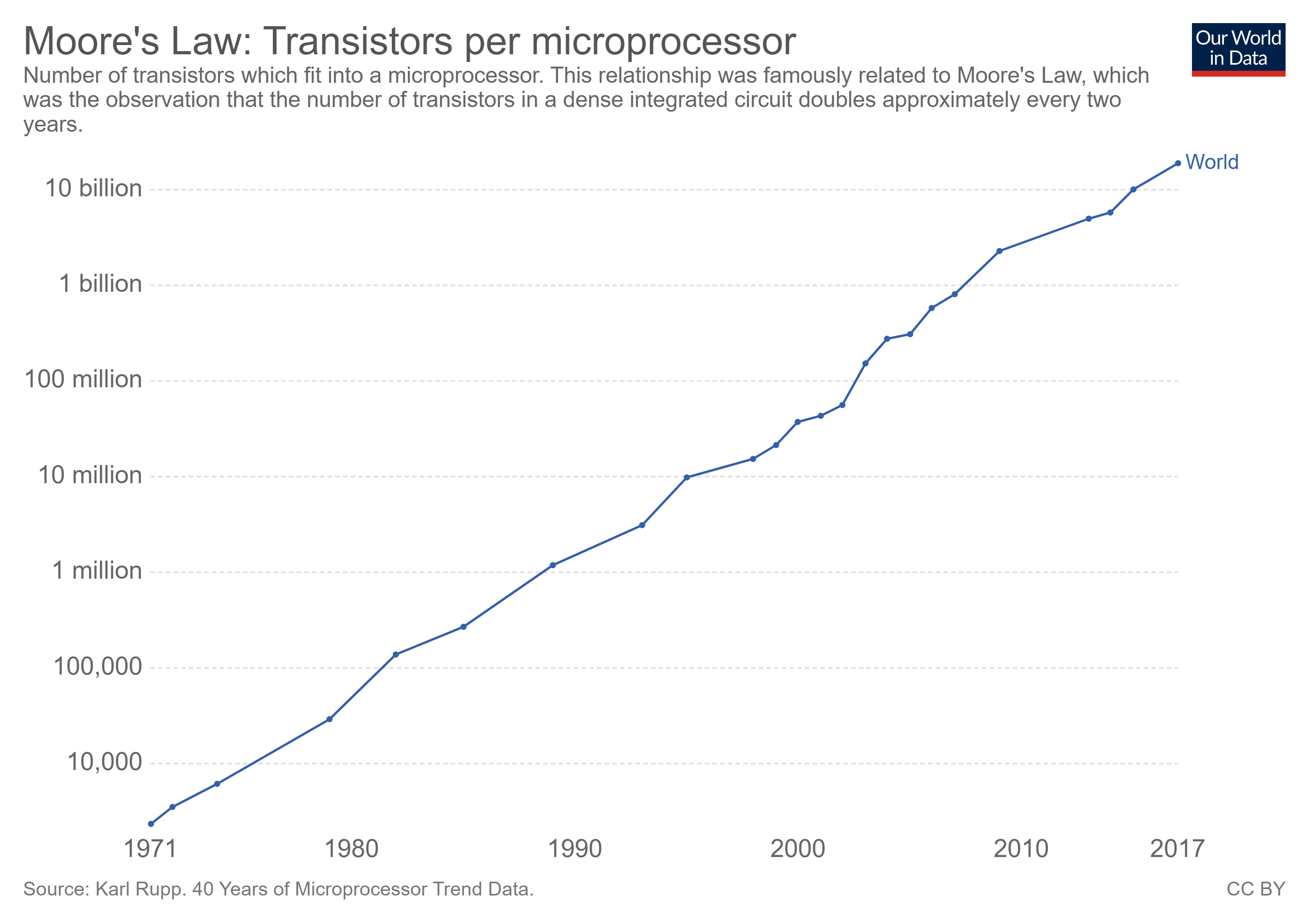

Más allá de las necesidades básicas, podríamos hablar del crecimiento meteórico de la economía mundial o del impacto de las revoluciones tecnológicas asociadas a la Tercera Revolución Industrial, la de la información. También de los 150 000 TWh de energía que consumimos, cinco veces más que en 1950. O de cómo el mundo avanza lentamente hacia una mejor distribución de la riqueza. Pero hay un aspecto crucial difícil de medir, puesto que no disponemos de un buen indicador: qué alteraciones en la vida humana supondrá la difusión de nuevos avances tecnológicos. La ley de Moore —por la que cada dos años se dobla la capacidad de un circuito integrado y que se cumple religiosamente— nos da una idea de la inmensa potencia de cálculo y almacenamiento de datos disponible, pero no informa directamente sobre los cambios que vendrán en áreas como la inteligencia artificial, la genética o la robótica. Nadie previó la profundidad de la revolución de internet y la telefonía móvil y será casi imposible prever cómo nos cambiarán los descubrimientos científicos del futuro inmediato. Pero, a pesar de los agoreros y los indudables riesgos asociados a su uso, las ventajas de las comunicaciones móviles a larga distancia o de la disponibilidad masiva de datos son evidentes.

Por el momento parece que una predicción realista con datos en la mano se podría parecer sospechosamente a una utopía, pero, si quisiéramos imaginar el relato de lo que vendrá, no podemos dejar de lado algunos indicadores preocupantes. Porque la realidad no es de color de rosa, aunque tenga buen aspecto vista en perspectiva. El gran riesgo del futuro inmediato proviene de los productos indeseados de la industrialización: la contaminación medioambiental provocada por el uso masivo de fuentes de energía fósiles. Las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado dramáticamente: desde 1950, hemos pasado de seis mil millones de toneladas de CO2 emitidas a treinta y seis mil millones en la actualidad, seis veces más. La temperatura del planeta se ha elevado 0,68 ºC con respecto a la media del periodo 1961-1990; si llega a dos grados, los cambios serán irreversibles. El desarrollo acelerado de países como China, el mayor contaminante del planeta ahora mismo, hace urgente tomar medidas para frenar esta tendencia. Especialmente porque necesitaremos producir más energía y recursos si queremos erradicar la pobreza y el hambre de la parte del mundo que aún la padece. La contaminación provocada por el plástico, cuyo máximo exponente es la famosa isla flotante del Pacífico compuesta por ochenta mil toneladas de basura, es otra amenaza clara.

Con esta salvedad, el futuro más probable es que el mundo siga convirtiéndose en un lugar mejor y más agradable, siempre que no fallemos a la hora de prevenir el desastre medioambiental. En caso contrario, la distopía con más visos de cumplirse es la que nos mostraba Wall-E: un mundo recalentado y desertizado en el que se acumulan montañas de desperdicios plásticos. Esperemos que la investigación en energías limpias, bacterias que convierten el plástico en biodegradable, vehículos no contaminantes y demás iniciativas que parecen tomar fuerte impulso en fechas recientes lleguen a tiempo de resolver el problema y podamos seguir prosperando, a pesar de las dificultades.

Quizá al final todo dependa de «La condición humana», esa mezcla de soledad frente al destino, dignidad ante la adversidad, solidaridad con los desfavorecidos y ansia de transcendencia.

André Malraux.

Me asocio a Grego, pero la veo negra. Cómo se podrá prescindir del petróleo en el poco tiempo que nos queda sin que los países productores no sean víctimas de desórdenes de tipo económico por la falta de ingresos? He leído que en los reinos del golfo pérsico están instalado a marcha forzada generadores a base de energía solar pero, serán suficientes? Llegaremos a tiempo para sostituir toda la flota mundial de autos por otros menos contaminantes? Y cómo haremos con las líneas aéreas que continúan a ser imprescindibles y quemar kerosene? El hombre cambia cuando se asoma al abismo, decía el personaje principal de un film catastrófico reciente que terminaba bien. Y recordé la crisis de Cuba de los sesenta. En ambos, viendo el desastre que se prospectaba, no tardaron tanto en ponerse de acuerdo, pero ahora el abismo se mide en décadas, las necesarias para revertir un modo de vida. Esperemos lo mejor. Gracias por la lectura.

Estaría yo de acuerdo con Sigmund Freud, el humano es instintivo y malo por naturaleza y solo bajo un entorno social se reprime. En ausencia de ella seria simplemente cruel y despiadado en su mayoría. Un ejemplo caro de ello son los que mas poder ostentan, estas personas por no tener tantos limites con lo que pueden o no hacer por lo general son grotescas.