Lukas y Alexia habían tomado la decisión mucho antes del parto: no hablarían en su lengua a la criatura. Jamás. Era su manera de evitar la transmisión de una enfermedad congénita. Así lo veían ellos. —La pesadilla se ha acabado. Agatha tiene ya ocho años y solo habla griego—, cuenta el padre de una preciosidad a la que sí legó una intensa mirada azul. De eso también se siente orgulloso.

La conversación podría haberse escuchado en cualquiera de esos lugares en los que la lengua propia se convierte en un estigma ante la comunidad en la que uno ansía encajar. En el caso de Lukas y Alexia, tenemos que trasladarnos a un rincón de Grecia completamente ajeno al imaginario alimentado por la industria del turismo o el cine. No busquen Metsovo en un folleto turístico al uso; es más, recuerden que deben avisar al conductor del autobús si quieren que pare y, aun así, no verán más que una garita de madera a un lado de la Egnatia. Es la autopista que atraviesa Grecia de este a oeste por su montañoso y fascinante norte.

Cuando el tiempo acompaña, uno puede llegar dando un agradable paseo (son seis kilómetros) aunque, en invierno, lo más sensato es recurrir a los servicios de taxi que se anuncian en la caseta. Enfilar hacia Metsovo pasa por empequeñecer ante la inmensidad del macizo del Pindo. Densos bosques de coníferas trepan desde el valle hasta esa línea imaginaria donde ya no pueden crecer. Desde ahí, las cumbres aún nevadas bien entrada la primavera se elevan por encima de los dos mil quinientos metros. Y así, sin dejar mirar a cielo, hay un momento en el que notamos que el asfalto se convierte en adoquín bajo nuestros pies. Ya estamos en Metsovo.

En 1850, el viajero inglés George Bowen escribió que las casas de esta localidad de seis mil habitantes parecían precipitarse monte abajo, pero que permanecían inmóviles «como por arte de magia». Ha sido en su plaza, auténtico ágora de un pueblo con forma de anfiteatro, donde hemos conocido a Lukas y Alexia de forma puramente casual. Se sentaban en la mesa contigua de una concurrida terraza. Querían saber por qué estamos aquí, y no en Santorini. O Corfú.

—Nos interesan más las lenguas que el sol o las piedras.

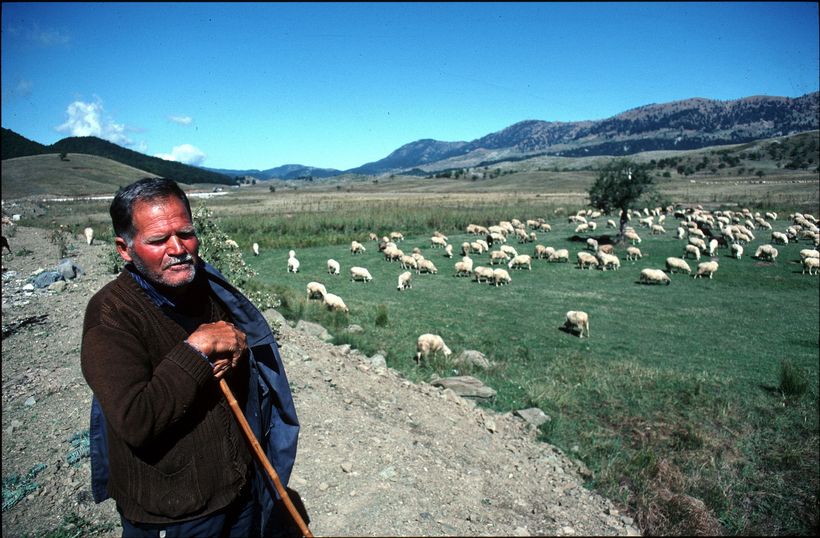

Nuestra respuesta les desconcierta, y hasta parecen sentirse incómodos. Lukas incluso se pone a la defensiva esgrimiendo un sonoro «Aquí todos somos griegos». No tenemos la más mínima intención de ponerlo en duda. Lo cierto es que Metsovo —«Aminciu» en la lengua local— es el centro neurálgico de la comunidad vlach, o vlaja, de Grecia, también llamada armanesti. Aquí se habla arrumano, una variedad romance que comparte un origen común con el rumano —vlach tiene la misma raíz que «Valaquia»—. Fue hablar en una lengua «de pastores» en la patria de Sócrates lo que llevó a Lukas y Alexia a cortar la transmisión familiar del romance balcánico. Y es que es en la enorme presión social, cultural, e incluso institucional, donde hay que buscar las razones tras la drástica decisión de la pareja. Llámenlo diglosia.

A día de hoy, Atenas sigue sin ratificar la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, un acuerdo de los Estados miembros de la UE para la protección de lenguas que carecen de carácter de oficialidad. El griego sigue siendo la única lengua oficial del país, a pesar de la existencia de otras lenguas autóctonas como el turco, el albanés y el búlgaro, además del arrumano. No esperábamos que el tríptico de Metsovo que ofrecen en la oficina de turismo tuviera una versión en vlajo, pero tampoco que no hubiera una sola mención al mismo.

Pioneros y emigrantes

Para unos, la limba armaneasca, la lengua de los armanesti, llegó a través de los legionarios romanos desperdigados por la Via Egnatia, la antigua ruta comercial entre Roma y Constantinopla. Teorías más científicas apuntan a un origen común con el rumano: la división entre este y el arrumano se habría producido allá por el siglo IX. El primero se habla hoy al norte del Danubio e incorpora léxico eslavo y húngaro, pero fueron el griego y el albanés las que habrían tamizado durante siglos esta inesperada voz románica en el sur de los Balcanes. Hoy cuenta con aproximadamente quinientos mil hablantes repartidos por las fronteras de Albania, Macedonia del Norte y Grecia, aunque su latinidad es más que evidente ya en los numerales (una, daua, trei…), los nombres de las estaciones (primuveara, veara, toamna y yarna), o en el noapti buna con el que se despiden antes de irse a dormir.

Más allá del cliché que los convierte en un pueblo de pastores analfabetos a ojos de la Grecia más clasista, lo cierto es que hablamos de una comunidad puntera en muchos aspectos, y durante siglos. Las imponentes casonas de piedra de Metsovo no solo rinden tributo a la habilidad de los que las levantaron, sino que hablan de un pueblo próspero que floreció a la vera de esa ruta comercial entre las dos capitales del imperio romano. Eran pastores, sí, pero también hábiles negociantes, comerciantes y contrabandistas, y mucho más. Sepan que Geórgios Karajánnis, el tatarabuelo de Herbert von Karajan, abandonó su Rumelia natal para convertirse en uno de los padres de la vibrante industria textil sajona, y que fueron un par de hermanos vlajos, los Manaki, los pioneros del cine en los Balcanes y todo el Imperio otomano. Aquel plano fijo de su abuela cardando lana de 1906, grabado con una cámara que se habían traído de Londres, sería el pistoletazo de salida de una prolífica carrera. Los Manaki no solo se convertirían en los fotógrafos oficiales del sultán otomano en 1911 y del rey de Yugoslavia en 1929; en el intervalo, abrieron su propia sala de cine en Manastir (actual Bitola, en Macedonia del Norte), donde proyectaban documentales sobre la vida en su ciudad natal.

Queda aún mucho por contar sobre este lugar fundado por Filipo de Macedonia en el que brotan estrellas de David en la forja de los balcones. Hasta hace poco, se decía que el último judío de la ciudad era un sefardí ciego que había perdido la cabeza. Ciertamente, sigue siendo mucho más fácil dar con los armanesti.

—Puedes ver nuestros pueblos desde el aire. Ten por seguro que los que están construidos en la cima de una montaña son vlajos, o lo fueron algún día—, explicaba Nicola Babovski, activista por la lengua, desde la Casa Armanesti de Bitola. A diferencia de como ocurre en Grecia, ser vlajo en Macedonia del Norte no es algo de lo que avergonzarse. Dentro de sus humildes posibilidades, Skopje promueve esta lengua latina vernácula en prensa y radio, y también la incluye en el currículum de las escuelas donde esta minoría tiene unas cifras significativas, al sur del país. A día de hoy, la mayor amenaza para los armanesti a este lado de la frontera es la crisis económica que lleva a muchos macedonios, vlajos o no, a emigrar al oeste de Europa. La situación es aún más grave en la vecina Albania. A mediados del siglo XVIII, la ciudad arrumana de Moscópolis (hoy Voskopojë) era una de las más prósperas de la región. Sus cifras eran de vértigo: cincuenta mil habitantes, veintiséis iglesias, una universidad, un hospital y la primera imprenta de los Balcanes. Hasta que se encadenaron los desastres: los turcos la arrasaron tres veces en el XVIII, los italianos en la Primera Guerra Mundial y los alemanes en la segunda. Y luego llegaron los cincuenta años de colectivización forzosa bajo el régimen albanés. En una visita anterior conocimos a Vasile, un octogenario que decía haber llegado a tener dos mil cabezas de ganado antes de que el Estado se las expropiara. No había salido del pueblo desde entonces.

—¿A dónde iba ir sin mi rebaño? ¿Y para qué?—, se justificó aquel anciano de un solo ojo antes de señalar una de las iglesias abandonadas con su bastón. No era más que una cuadra sin techado en la que las ovejas contemplaban frescos centenarios. Simon Vrusho, un profesor de secundaria que luchaba por la preservación de lo poco que quedaba en pie en Voskopojë negaba que su comunidad estuviera discriminada en Albania. —Es simplemente que a nadie le importa ya nada aquí—, sentenciaba. Fue solo gracias a su quijotesca intervención que una ONG decidiera restaurar algunos de aquellos frescos. En cuanto a la lengua, Vrusho lamentaba que fuera mucho más complicado.

—En el ámbito institucional está totalmente ausente. Además, mis alumnos prefieren aprender inglés o griego. Todos quieren emigrar.

Tierra móvil

De vuelta en Metsovo, la visita a la casa-museo Tosizza resulta obligada para entender el pasado de este rincón del Épiro, pero resulta mucho más interesante asistir a cualquiera de las muchas bodas arrumanas. Duran dos días en los que se una procesión que asciende por las callejas empedradas de Metsovo busca a los novios en su respectivas casa familiares. Él pide la mano de ella a sus futuros suegros y luego todos cantan. Luego se le afeita y acicala en público; mas canciones y mucho baile, sobre todo en la plaza. Así lo exige la tradición. A pesar de estos y otros coloridos rituales colectivos, muchos temen que la cultura vlaja en Grecia acabe reduciéndose a una mera manifestación folclórica.

—Las bodas, las exposiciones de aperos o artesanía… Todo eso está muy bien, pero no se hace nada por preservar nuestra lengua—, se queja Iannis, un chaval de veintitrés años que redondea su sueldo de panadero con clases de escalada los meses de verano. Dice que aprendió el arrumano de sus abuelos, que sus padres siempre le hablaron en griego. Nos suena. El que nunca tuvo problemas fue Mahmud, hijo de un libio y una metsovita que desafía a la ortodoxia heleno-cristiana cubriéndose con un velo islámico y hablando en su lengua de cuna. Mahmud asegura no sentirse «ni más ni menos griego» que ninguno de sus vecinos. Antes de adentrarnos en el laberinto de las identidades, preguntamos a Thede Kahl, investigador de la Universidad de Jena (Alemania) cuyo trabajo ha sido recogido en una tesis doctoral y multitud de innumerables sobre los armanesti y otras minorías de los Balcanes.

—En arrumano no existe un término para el concepto de «nación». Cuando intentan describirlo, utilizan fórmulas como miletea armaneasca (del turco millet), laou armanescu (del griego laós) o ghimta armaneasca (del albanés gjnt). Solo unos pocos utilizan natsie, que es un vocablo moderno—, explica Kahl, vía telefónica. Según el experto, el sentimiento identitario de este pueblo se ha repartido durante los dos últimos siglos entre su cercanía cultural y mental a los griegos y la de su lengua al rumano. —Debido a su dispersión geográfica, los arrumanos viven en el perímetro de otros grupos étnicos, lo que los conduce a una identidad dual o a la completa asimilación—, acota Kahl.

En mayor o menor medida, todos los pueblos balcánicos durante la ocupación otomana demostraron una gran flexibilidad para adoptar aspectos de las culturas vecinas. Además, ¿no son los propios vlajos helenos, ilirios, tracios, dacios, o vaya usted a saber qué, asimilados por el empuje de Roma? Fue a principios del siglo XX cuando el Kokoshka emborronado y de límites difusos que era el mapa de los Balcanes se transformó en ese Matisse de colores definidos y estridentes: uno para cada nuevo estado. Los armanesti, como muchos otros, no habían sido más que gotas de pintura sacudidas desde una brocha que no toca el lienzo.

Sabemos que los Balcanes no tienen el monopolio de las fronteras desafortunadas, pero las nuevas lindes aquí también se convirtieron en fallas por las que se desplomaron los parias de la geopolítica. Uno de los episodios más dramáticos lo vivieron los meglenitas, otro componente balcánico de habla románica al que la coyuntura otomana obligó a convertirse al islam en el siglo XVIII. El intercambio de población entre Turquía y Grecia (firmado en Lausana en 1923) los arrastraría hasta Anatolia, un lugar tan extraño y hostil para ellos como lo era el Peloponeso para los griegos llegados del mar Negro. Añádanle a eso dos guerras mundiales y una recesión económica brutal, y entenderán el éxodo masivo de vlajos hacia el valle y más allá. Emigraron a Atenas, a Tesalónica, o a países tan lejanos como Australia, que cuenta con una de las comunidades más numerosas de su diáspora. Algunos, pocos, volvieron. Gente como Apostolis, para quien la vida en Atenas era demasiado asfixiante, por no hablar del clima. La cafetería que regenta a pocos metros de la plaza le da para vivir sin lujos pero tranquilo, lo cual le permite reconciliarse con sus orígenes en el pueblo donde nació.

—Mientras los turistas sigan viniendo a Metsovo, yo no tengo intención de volver a Atenas—, dice el hostelero, ahora concentrado en organizar sillas y mesas en su terraza. La competencia es grande, y Apostolis sabe que tiene que desmarcarse del resto para atraer a su clientela. Hoy ha contratado un veterano cantante griego de melena blanca y cinturón de pirata que promete un revival de los Doors. El lugar está ya abarrotado mucho antes de que empiece el evento. Nada más ponerse el sol, los primeros acordes de «Light My Fire» retumban desde un remoto valle balcánico.

¡Gracias!