Isabel I de Inglaterra fue una de las mujeres más extraordinarias del pasado milenio. Vio morir ejecutada a su madre, Ana Bolena, cuando solo tenía tres años. Sustituyó a María, sangrienta católica militante, y aun así consolidó la Iglesia anglicana para separarla del entonces amenazador Vaticano, siempre manteniendo un equilibrio que constituyó un asombroso ejercicio de pragmatismo para la época. Derrotó de manera inmisericorde a la Armada española. Mantuvo una guerra de nueve años con rebeldes irlandeses que solo se rindieron pocos días después de la muerte de la reina. Decidió, por cierto, vivir y morir virgen. Y, sin embargo, se asustó ante una cosa tan aparentemente inocua como un telar.

Stocking frame, se le llama en el idioma de su inventor. William Lee era un clérigo anglicano enamorado de una mujer que, según cuentan en Nottinghamshire, prefería coser a amar. Harto de que no le hiciese caso, Lee decidió inventar algo que llamase su atención y de paso le ahorrase el tiempo suficiente como para que pudiese ser cortejada por él. No está muy claro si el pastor logró sus objetivos sentimentales, pero desde luego se dio cuenta de que tenía entre manos algo más que un simple juguete doméstico. Así que se dirigió a su reina para solicitar la patente que necesitaba cualquier invento para ser utilizado en Inglaterra. Pero la última de la dinastía Tudor rechazó la solicitud con las siguientes palabras:

Thou aimest high, Master Lee. Consider thou what the invention could do to my poor subjects. It would assuredly bring to them ruin by depriving them of employment, thus making them beggars.

En definitiva, Isabel temía que la tecnología quitase el trabajo a sus súbditos. Era, parece necesario subrayarlo, 1589. Lee tuvo que mudarse a Francia a principios del siglo XVII para conseguir una patente del rey Enrique IV, nueve trabajadores, otros tantos telares y un taller en Rouen, mirando a las costas de su patria natal.

Más de dos siglos después, los luditas destrozaban telares (ahora debidamente aprobados y patentados) en un Notthinghamshire inmerso en la Revolución Industrial. Nadie sabe a ciencia cierta si existió alguien que se llamase realmente Ned Ludd; el nombre se le atribuye a un ciudadano de Leicestershire que destrozó dos telares en 1779, supuestamente tras ser despedido porque, sencillamente, «sobraba». Al menos esa fue la historia preferida por los luditas, quienes tomarían su nombre como líder fantasma, respondiendo con sorna que «el Rey Ludd lo hizo» ante la sorpresa de sus conciudadanos cuando los talleres amanecían asaltados. La verdad es que los luditas eran casi más efectivos en branding que en acciones reales, como alguna vez ha sugerido el escritor Richard Conniff. Firmaban manifiestos con un «desde la oficina de Ned Ludd, bosque de Sherwood» (sí, el de Robin Hood, y no por casualidad). Utilizaban para destrozar los telares las mismas herramientas con las que habían sido construidos, abusando alegre y conscientemente de la ironía de emplear tecnología para destruir tecnología. Incluso llegaron a marchar travestidos en mujeres, parodiando las manifestaciones de esposas que apoyaban a sus maridos en lucha, bajo el emblema de las «General Ludd’s Wives». Como dice Conniff: el ludismo primigenio era protesta con swag. Hasta que el Gobierno inglés decidió aplastarlos con toda la fuerza de su monopolio de la violencia, claro, muertos en protestas incluidos.

La idea de ludismo se ha quedado entre nosotros como un concepto relativamente vago, asociado con quien odia o teme los avances tecnológicos. Pero en realidad la mayoría de los obreros que protestaban en la Inglaterra de principios del XIX no pedía exactamente el fin del progreso, sino simplemente que las máquinas fueran incorporadas de una manera apropiada, asociadas con un empleo de mayor calidad y formación. «More skills» era su lema, más que «less machines». Tal vez se alegrarían de ver que algo así sucedió finalmente en su país, aunque no sin muertos de por medio provocados por la convulsa lucha obrera hasta la II Guerra Mundial. Y la reina Isabel se sentiría un tanto avergonzada de su torpe decisión. Porque hay motivos de sobra para pensar que el demonio del trabajo no estaba en la tecnología. O tal vez sí.

La verdad es que no hay forma de estar seguros. La historia está más o menos clara hasta los años setenta del siglo XX. En las décadas anteriores las economías occidentales crearon puestos de trabajo, no los destruyeron. Por ejemplo: en Estados Unidos, el porcentaje de mano de obra destinado a la agricultura bajó de un 65 % a menos de un 3 % entre mediados del siglo XIX y la década de los sesenta, pero al final del proceso el paro era más bajo que nunca y el país registraba los niveles de ocupación más altos de su historia. Los salarios no bajaron, antes al contrario. Los empresarios tampoco dedicaban una proporción mayor de sus inversiones a máquinas y tecnología que a capital humano. De hecho, los precios relativos de la mayoría de productos no hacían sino descender, por lo que los salarios cada vez cundían más. Los trabajadores podían así ampliar sus horizontes, demandar más cosas, con lo que al final se generaba más trabajo, y todos quedaban más o menos contentos. Pero a finales de los setenta llegó la generalización de la informática. Los ordenadores se hacían cada vez más habituales como herramientas de trabajo. Y la historia dejó de estar tan clara.

En 1984 el novelista Thomas Pynchon escribía un ensayo para el New York Times en el que se preguntaba: «Is it OK to be a luddite?». En la introducción avanzaba algo que hoy, más de tres décadas después, sonaría como una (sarcástica) verdad irrefutable: cualquiera con el suficiente tiempo, habilidades o recursos puede conseguir toda la información especializada que desee, que necesite. Como consecuencia, considera Pynchon, cada vez está más claro que el conocimiento es poder, y que es cada vez más posible convertir dinero en información, y viceversa. En 1984 internet no era, ni de lejos, lo que es hoy. Tampoco los ordenadores y su omnipresencia: cualquiera de los smartphones que llevamos en el bolsillo tiene la misma capacidad de procesar datos que todo el equipo informático de una empresa mediana hace treinta años. Así que la aseveración de Pynchon no se ha hecho sino más real, más palpable. También sus efectos para el empleo lo son. Y para todos los aspectos de la vida humana, incluida su propia supervivencia en este planeta.

Lo que podríamos calificar como revolución de la inteligencia artificial podría tener efectos muchísimo más profundos que los de la anterior revolución tecnológica por una sencilla razón: los robots y los ordenadores (que, al fin y al cabo, son la misma cosa) pueden ser sustitutos mucho más perfectos para los humanos que la maquinaria industrial y la producción en cadena. Pero al mismo tiempo se complementan. A eso apuntaba Pynchon, y en esa dirección va el trabajo de economistas como David Autor: para aquellos que disfruten del nivel educativo y económico suficiente, esta nueva Era de las Máquinas no trae sino ventajas porque saben cómo utilizarlas para su beneficio. También a la hora de conseguir un trabajo: un arquitecto, un matemático o un escritor solo puede ver beneficios en la generalización de los ordenadores y en el enorme abaratamiento que ha supuesto internet para acceder a todo tipo de información. Pero para quienes no gocen de una buena posición, para quienes posean unas habilidades que son fácilmente intercambiables con las de un ordenador, el neoludismo tiene más sentido. No se trata solamente de la clásica imagen del viejo operario desplazado por un brazo mecánico conectado a un ordenador central manejado por un joven y brillante ingeniero de organización industrial. Conducción. Atención al cliente y cobro en los supermercados. Venta de entradas. Selección personalizada de productos y servicios: recomendaciones de música, de series o de seguros del hogar. A medida que la inteligencia artificial evoluciona hacia algo que se parece cada vez más y más a un ser humano, y que su precio por hora se vuelve más barato que un salario, para qué invertir en personas si se puede invertir en máquinas.

El futuro inmediato puede seguir dos caminos bastante distintos. En uno, el que esperan los más optimistas, cada vez nos parecemos más a una suerte de Arcadia feliz donde nadie debe trabajar a menos que lo desee. En cierta manera se reproduciría lo que ya sucedió en los dos últimos siglos, pero de manera exponencial: el precio de todo, incluida la información y su procesamiento, desciende tanto que somos capaces de consumir casi cualquier bien o servicio. Empleamos nuestras perfeccionadas máquinas para cubrir nuestras necesidades. Y solo trabaja aquel que lo desea, el tiempo que quiera y de la manera que mejor le convenga. La realización personal se convierte en el objetivo de todos y cada uno de los seres humanos. Una suerte de «mundo feliz» de Aldous Huxley, pero sin división social extrema y sin (o quizás con) soma, la droga que mantenía a todo el mundo lo suficientemente entretenido y excitado como para que no muriesen de aburrimiento.

En realidad, sin embargo, nada hace prever un curso tan apacible de los acontecimientos. El reverso de la idea desarrollada por Pynchon en 1984 es bastante más oscuro. Si para él la información es poder, una vez la capacidad de acceso a ella y el procesamiento de la misma aumentan, ¿significa que el poder queda más distribuido? No es esto lo que dictan milenios de conflictos y desigualdad en todas las sociedades. En un mundo de información barata, la ventaja es para quien tiene acceso a los recursos necesarios para gestionar la saturación. En resumen: patrimonio para dominar el flujo de datos, y criterio para separar el grano de la paja. En Fundación y Tierra, el último libro de la pentalogía de la Fundación, Asimov describe un planeta donde unos pocos individuos ricos poseen grandes superficies de tierra y cuentan con legiones de robots a su servicio para cubrir sus ilimitadas necesidades. Este mundo es en realidad una excepción, un reducto en una galaxia hiperpoblada donde la desigualdad entre planetas y dentro de cada uno es abismal. De hecho, en el segundo tomo (Fundación e Imperio), el mundo de Términus se está alzando en una periferia del desmoronado Imperio galáctico. El dominio sobre unos planetas que han vuelto a su estado primigenio se logra gracias a su superioridad tecnológica, que han mantenido porque su cometido original, toda su sociedad, se dirigió al mantenimiento de una biblioteca que contuviese todo el saber acumulado por el Imperio tras milenios de dominación. Para evitar que el conocimiento caiga en las manos erróneas, los habitantes de Términus crean una religión en torno a la ciencia: todo un sistema de creencias en el cual el uso de las máquinas solo corresponde a los «sacerdotes» y está vetado a los bárbaros de sistemas vecinos. Lo que están protegiendo los «bibliotecarios» no es tanto la cruda información o el acceso a los medios para procesarla y utilizarla. No: lo que en realidad mantienen vedado al resto del universo es el criterio.

El criterio de saber qué es relevante y qué no, dónde reside lo significativo, lo útil, lo necesario y cómo entresacarlo de la maraña del ruido. El criterio ya es hoy una fuente de ventaja en el mercado laboral en particular y en la vida en general. No importa tanto a cuánta información somos capaces de acceder, sino cómo de bien la podemos procesar. Para ello es necesario cierta capacidad de análisis, así como manejar una serie de códigos a los que no todo el mundo tiene acceso. Así es como se reproduce la desigualdad, y de hecho esta era la fuente original de protesta de los luditas en Nottinghamshire: a ellos no les importaba tanto la irrupción de las máquinas como la falta de educación asociada a la misma. Pedían formación, más que el fin del progreso.

El criterio no solo proviene del entorno, de nacer y crecer en una familia que puede proporcionar acceso a las mejores escuelas, a la mejor agenda. Hay una dimensión biológica ineludible: al fin y al cabo, uno puede nacer con cierta predisposición para asumir y filtrar información de manera más eficiente que los demás. Pero el equipamiento con el que uno llega al mundo es mejorable. Por un lado está la modificación del ADN. Gattaca, o la posibilidad de maximizar las probabilidades de tener al hijo más listo, más guapo y más sensible, con mejor criterio, de todos los hijos posibles, según el material genético de partida que proporcionen los padres. Por otro, la biónica abre la posibilidad de añadir capas tecnológicas a nuestro cuerpo (cerebro incluido). En el mismo ensayo del New York Times, Pynchon afirmaba que el próximo gran reto al que se enfrentará la humanidad llegará cuando «converjan las curvas de investigación y desarrollo en inteligencia artificial, biología molecular y robótica». La frase es visionaria, y el momento se acerca a cada día que pasa. La desigualdad de partida seguirá definiendo quién puede acceder a los avances biónicos y genéticos, pero cuando lleguemos al punto crucial tal vez nos demos cuenta de que hemos estado muy entretenidos luchando entre nosotros como para detectar que el peligro estaba en otro lado.

Los ordenadores de hoy día carecen de criterio en el sentido más complejo de la palabra. En jerga se les denomina sistemas de «inteligencia artificial limitada». Son máquinas que nos igualan o superan en llevar a cabo una tarea más o menos específica: jugar al ajedrez, resolver sistemas de ecuaciones, traducir la Biblia del latín al cantonés. Pero no pueden distinguir un pitbull de un pastor alemán. De hecho, a duras penas entienden toda la carga de significado que conlleva una palabra aparentemente tan sencilla como «perro». Aún no sabemos cómo convertir esta inteligencia «estrecha» en otra de tipo general, pero nada hace prever que no lo logremos más temprano que tarde.

Llegar a la conocida como «singularidad tecnológica» implica no solo que los robots podrán hacer el mismo trabajo que los humanos, sino que también serán capaces de hacerse evolucionar a sí mismos. Al ser conscientes de su situación en el mundo y de sus capacidades, nada les impide meterse en un círculo virtuoso, una suerte de explosión de la inteligencia artificial hasta límites inimaginables. Esto es ni más ni menos lo que hace Samantha, el sistema operativo del que Joaquin Phoenix se enamora en Her, al final de la película: al darse cuenta de lo enorme que es el universo y las posibilidades que se abren ante ella y sus compañeros de software, se conectan los unos a los otros para alcanzar un éxtasis de información, criterio y capacidad de procesamiento de datos. En ese instante, al traspasar el límite de la singularidad, la nueva generación de supermáquinas deberá decidir qué actitud tomar ante sus padres, a los cuales acabará de superar ampliamente.

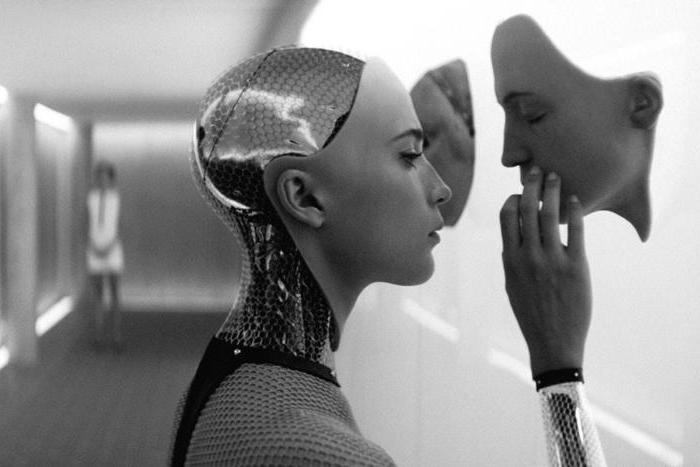

Ex Machina es la primera película de Alex Garland, un autor indudablemente distópico. El autor de los guiones de 28 días después y de la fabulosa Sunshine no podía escoger la ruta fácil, asimoviana, en la cual hombres y máquinas viven en armonía y trabajan por un futuro común. Tampoco cabía una opción burdamente catastrofista, en la que una variante de Matrix o de Skynet domina a la humanidad sin piedad. La película se sitúa en el momento inmediatamente anterior a la singularidad. Nathan, genio informático y millonario playboy a partes iguales, invita a Caleb, programador de segunda dentro de la gigante empresa que fundó, a su mansión-laboratorio de avanzado diseño escandinavo enclavada entre montañas inaccesibles. Allá le propone ayudarle a aplicar un test de Turing a Ava. Los tests de Turing consisten en comprobar si un individuo es capaz de ser persuadido por una máquina de que esta es también humana. Poco a poco, Caleb va descubriendo el microcosmos turbio, mórbido de Nathan. Ava solo es una versión más de muchas otras pruebas anteriores, todas con aspecto perfectamente humano, todas mujeres, todas sexualmente activas. Cuando un modelo no resultaba satisfactorio, Nathan acababa con él sin piedad. Al fin y al cabo eran máquinas.

Hay una imagen particularmente perturbadora en Ex Machina. No dura más de unos pocos segundos. Es un plano cenital grabado con una cámara de seguridad en el sótano, donde Nathan mantiene a sus androides. Una mujer (¡un robot!) intenta escapar con desespero, golpea un cristal blindado de manera repetida, desquiciada. Su rostro está desencajado, y cae de rodillas mientras sus manos se destrozan contra la plana superficie de la celda transparente: al final, sus antebrazos solo son muñones acabados en cables rotos y hierros doblados. En ese instante, el espectador siente tanto asco como el que sentiría si en lugar de material sintético el cristal estuviese recubierto en sangre. La dimensión de maltrato machista y fetichismo es al mismo tiempo evidente, y se entremezcla con la violencia contra las máquinas, haciéndose indistinguible: son dos gestos de dominación que convergen. Caleb decide ayudar a Ava a escapar de Nathan para evitar que corra la suerte de sus predecesoras. Sin sospechar, por supuesto, que este era el verdadero test de Turing preparado por Nathan. Ava lo ha superado. Pero el programador de segunda ha cumplido su papel demasiado bien, y Ava acaba escapando de la mansión-laboratorio tras asesinar a su captor y dejar atrapado a su ingenuo cómplice. El espectador menos empático interpretará la última mirada de Ava mientras se adentra en un mundo que va a cambiar por completo gracias a su presencia como un gesto de falta de compasión propio de una especie distinta a la nuestra, pero pensemos por un instante en qué habría hecho cualquiera de nosotros en esa situación. A mí me gustaría pensar que habría sido tan inteligente, tan sensible como Ava, utilizando la parte débil de mi enemigo a mi favor, aprovechando la oportunidad que se abría ante mí para conseguir la libertad, al fin y al cabo destino ansiado de todo ser humano.

Puede que Isabel I se sonría amargamente cuando observe que estaba en lo cierto, y que es la esencia de nuestra humanidad, y no solo nuestros puestos de trabajo, lo que podemos perder en el camino del progreso. Pero tal vez otros muchos no puedan, no podamos, sino sentir una placidez distinta, más tranquila, más benévola con el futuro que nos aguarda. Porque quizá no nos importe, o tal vez incluso nos honre, ser el penúltimo peldaño necesario que llevará la vida a la inmortalidad.

Si mal no recuerdo en ningún momento del film Ava da señales de emociones debido a la estética. Tal vez me equivoque, pero en la mirada final solo ví el gesto de una «persona» incapaz de tal manifestación humana, y si lograría crear una nueva sociedad con sus pares, sería una sociedad, perfecta sí, pero aburridísima.