Cuando Michael Paterniti tuvo por fin un trozo del cerebro de Einstein en sus manos lo primero que pensó fue en comérselo. Literalmente. Los sesos de uno de los científicos más prodigiosos de la historia le recordaron a «unos bocaditos para picar, algún tipo de alimento energético para las figuras del atletismo. O un producto comestible capaz de ofrecer a quien lo consuma la paz mundial, viajes por el espacio y la eternidad».

El escritor había recorrido seis mil cuatrocientos kilómetros en coche y estaba agotado, también un poco harto de su compañero de viaje, Thomas Stoltz Harvey, el médico que más de cuarenta años antes había practicado la autopsia al científico y había decidido extraer su cerebro, sin permiso de nadie, para llevárselo luego a su casa. Junto a Paterniti estaba Evelyn Einstein, oficialmente nieta de Albert, aunque hay quien dice que en realidad era su hija y que había nacido fruto de un romance del físico con una bailarina de Nueva York. A ella, en cambio, al tocar y juguetear con el cerebro de su abuelo —o quizá su padre—, se le ocurrió otra cosa muy distinta. «Podría hacerme un bonito colgante con esto», dijo, y devolvió el cachito esférico, más o menos del tamaño de una pelota de golf, al táper lleno de formol del que lo había sacado.

No menos extraño fue el destino post mortem de Charles Manson, muerto en noviembre de 2017. Su cadáver tuvo que esperar cuatro meses en el depósito a que la justicia tomara una decisión. ¿A quién pertenecía el fiambre? «Es un caso muy raro, parece un circo», comentó el fiscal después de que aparecieran al menos cuatro personas que lo reclamaban: un nieto, dos supuestos hijos y otro supuesto heredero que tenía la costumbre, o el vicio, de cartearse con el asesino en serie más famoso del siglo XX. ¿Y para qué querían el cuerpo? Unos decían que para enterrarlo y otros que lo incinerarían, pero resultaba difícil creerlo. Sobre todo por lo que ocurrió en 2014. Fue entonces cuando se anunció que Manson, de ochenta años, iba a casarse con Elaine Burton, de veintiséis. Ella le visitaba todos los jueves y sábados en la cárcel, cinco horas cada día, y decía cosas tan bonitas como esta sobre su relación: «La gente puede pensar que estoy loca, pero no tienen ni idea. Esto es para lo que yo he nacido».

La historia, sin embargo, dio un giro inesperado. Burton resultó que no estaba tan loca ni tan enamorada. Lo suyo era puro interés y lo que en realidad quería era heredar el cadáver de su prometido tan pronto como muriera y hacerse rica exhibiéndolo. Al novio la idea no le hizo ninguna gracia. Cuentan que él, tan acostumbrado a manipular a los demás, esta vez sintió que «había estado haciendo el tonto». Hubo además otra cosa que le dolió: Manson se creía inmortal y no terminaba de comprender por qué los demás no pensaban lo mismo.

Al final, el premio fue para Jason Freeman, el nieto, que cumplió su palabra e incineró al abuelo. Antes, eso sí, la web TMZ publicó una imagen del criminal en su ataúd y una bonita anécdota final: cuando las personas más cercanas al difunto acudieron a un bosque para esparcir sus cenizas, un golpe de viento hizo que volvieran contra ellos, casi como si el cosmos se las escupiera a la cara o como si el viejo asesino no quisiera marcharse del todo. Quizá aún tuviera ganas de cometer una última travesura.

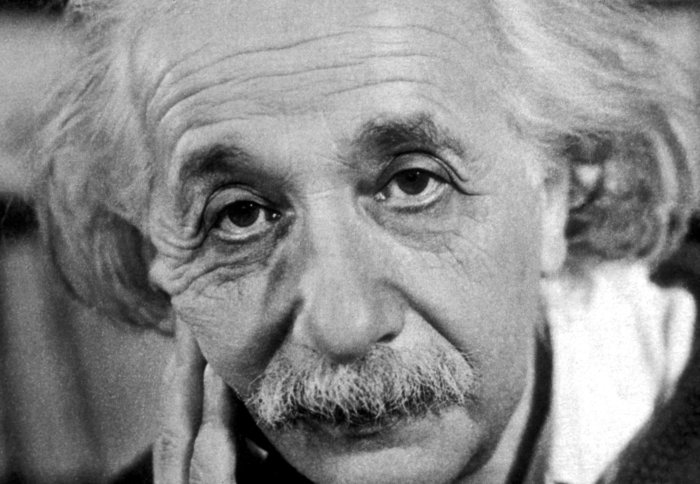

Einstein y Manson, dos mitos de la cultura popular, símbolo el primero de la inteligencia y el genio, símbolo el segundo del crimen y la maldad. Ambos unidos por un destino común: convertirse en reliquia u objeto de deseo también tras la muerte, en fetiche, mercancía o motivo de oscuras transacciones. Ser expoliados o secuestrados, profanados o exhibidos, según el caso, de la forma más impúdica y en contra de su voluntad. Como Chaplin. Como Elvis. Como Marilyn, Natalie Wood, William Holden o cualquier otro «cliente» de Thomas T. Noguchi, conocido como el forense de las estrellas. Y como si a pesar de los milenios de civilización que soportamos sobre nuestras espaldas y de la gracia que nos hacen, por ejemplo, las viejas reliquias del cristianismo, aún siguiéramos atados al despojo y al culto funerario, a cierta pulsión necrófila. En este sentido, la cultura del espectáculo no habría inventado nada, tan solo habría encontrado un nuevo nicho —nunca la palabra pareció tan apropiada— de mercado, nuevas formas de rentabilizarlo o nuevos ídolos a los que reverenciar. Del brazo incorrupto de la santa a los sesos del premio nobel sin transición posible. Qué maravillosas y patéticas bestias somos. Volvamos ahora a la historia de Einstein y a la de todos los demás.

La autopsia del científico tendría que haberla practicado el doctor Harry Zimmerman, pero le resultó imposible desplazarse desde Nueva York a Princeton, donde estaba el cuerpo. Así que el encargo cayó en Thomas Harvey, patólogo licenciado en Yale que no dudó un segundo al hacer su trabajo: extrajo el cerebro de Einstein y lo pesó —era un poco pequeño: 1225 gramos—, lo fotografió desde todos los ángulos posibles y lo partió en más de doscientos cuarenta cachitos que metió en formol. A pesar de que no tenía la autorización de la familia, llegó a una especie de acuerdo con ellos por el que se comprometió a estudiar el encéfalo y a publicar sus conclusiones. Nunca lo hizo y lo más probable es que fuera porque carecía de la preparación necesaria. Aunque sí envió distintos fragmentos a investigadores que se los solicitaron.

Más difícil de justificar resulta que un buen día decidiera llevarse el cerebro a su casa, motivo por el que acabó siendo despedido. Allí permaneció durante décadas, metido en dos botes de cristal como los que se utilizan para guardar galletas. A veces Harvey los tenía en la cocina, a veces en el sótano y a veces en la repisa del salón. En 1996, Michael Paterniti contactó con él vía el escritor William Burroughs —sí, sí, el de Yonqui y El almuerzo desnudo— que había sido vecino del médico en Kansas. Harvey tenía ya más de ochenta años, había perdido la licencia para ejercer la medicina y trabajaba como operario en una fábrica de plásticos por ocho dólares la hora. El cerebro, eso sí, seguía en perfecto estado de conservación. No lo había vendido ni se había prestado a comerciar con él, a pesar de las múltiples ofertas que recibió y de su precaria situación financiera. No se le resbaló el bote de cristal de las manos y acabó en el suelo, como en la famosa escena de El jovencito Frankestein, o como en efecto ocurrió con los sesos de Walt Whitman en la Universidad de Pensilvania. Y tampoco se lo comió el gato, final que sufrió el corazón del poeta y novelista Thomas Hardy cuando un cirujano lo extrajo para enterrarlo en su pueblo natal mientras el resto del cuerpo se quedaba en la abadía de Westminster.

Harvey se limitó a guardar el cerebro sin más. Y a cometer alguna que otra excentricidad. Como en 1994, cuando un japonés experto en Einstein acudió a visitarle junto a un equipo de televisión. No se le ocurrió otra cosa que sacar los sesos, cortar un trocito sobre la tabla de la cocina, como si fuera una cebolla o una pechuga de pollo, y regalárselo a su exótico visitante. Tal cual. Aunque peor fue lo del otro: esa misma noche, el japonés se fue a un karaoke y acabó cantándole una bonita canción al cachito de sustancia gris que le habían dado. Todo ello frente a las cámaras de la BBC. Quien no lo crea, o quien busque una experiencia realmente friki, puede buscar el vídeo en internet. No le resultará difícil encontrarlo.

Tres años después, Harvey y Paterniti cruzaron todo Estados Unidos con el cerebro para visitar a Evelyn Einstein. Experiencia que Paterniti contó en el libro Viajando con Mr. Albert y por fin, en 1998, el médico decidió devolver la sesera al hospital de Princeton de donde décadas antes se la había llevado.

Los ojos, por cierto, también se extrajeron durante la autopsia y se los quedó Henry Abrams, oftalmólogo del científico. «Quería un recuerdo de él», se justificó, y los guardó en la caja fuerte de un banco.

Lo de Charlie Chaplin, en cambio, no fue nada personal. No hubo admiración, respeto ni cariño. Tampoco curiosidad científica. Se trató de una profanación en toda regla y un secuestro. Roman Wardas y Gantscho Ganev, dos mecánicos en paro, solo buscaban dinero. Pero lo hicieron fatal. Empezando por la elección de su objetivo. «Charlie hubiera pensado que esto es ridículo», dijo Oona O’Neill, la viuda, al enterarse de que unos chalados habían desenterrado el cuerpo de su marido, muerto dos meses antes, y se lo habían llevado. Para devolverlo, exigían seiscientos mil dólares, que ni ella ni nadie en la familia estaba dispuesto a pagar.

Aunque algo había que hacer, sobre todo porque los secuestradores se empeñaron en amenazar de muerte a los hijos pequeños de Chaplin, llamaban a cualquier hora poniendo voces ridículas para que no les identificaran y hasta mandaron una foto con la que pretendían demostrar que ellos en efecto habían robado el fiambre. Tuvo que intervenir la policía suiza, país en el que ocurrieron los hechos y donde el cómico pasó sus últimos años de vida. Empezaron las negociaciones y el regateo, más como una forma de pillarles que otra cosa, y llegaron por fin a una cantidad que a ambas partes le pareció razonable: cien mil dólares. Lástima que los agentes cometieran un error y arrestaran a la persona equivocada cuando se iba a efectuar la entrega.

El despliegue a partir de ahí fue impresionante. Doscientos policías vigilaban todas y cada una de las cabinas cercanas a la espera de que se produjera la siguiente llamada. Fue así como lograron detenerles. Ya solo faltaba recuperar el ataúd con el cadáver, pero habían pasado más de diez semanas y surgió un nuevo contratiempo. El terreno donde Wardas y Ganev lo habían enterrado ahora estaba completamente cubierto por plantas de maíz, lo que provocó varios días de búsqueda y un gran cabreo por parte del propietario de la finca que no terminaba de comprender po rqué tenía él que pagar los platos rotos. Según contó Eugene Chaplin, hijo de cineasta, el lugar elegido por los secuestradores era tan bonito que su madre dijo al verlo: «Es una pena que le hayamos encontrado».

No está tan clara la historia de Elvis. Porque hasta existe una teoría de la conspiración: ¿de verdad intentaron robar su cuerpo o fue una artimaña para que las autoridades permitieran enterrarlo en Graceland? Vayamos a los hechos: en la madrugada del 29 de agosto de 1977, dos semanas después de la muerte del rey del rock, la policía detuvo a tres hombres en el cementerio de Forest Hill, en Memphis. Su idea, supuestamente, era secuestrar el cadáver y pedir diez millones de dólares como rescate, y al peso quizá los hubiera valido, ya que el ataúd, más digno de un faraón que del rey, pasaba de los cuatrocientos kilos. Este pequeño detalle resulta fundamental, ya que los hombres se presentaron sin ningún tipo de grúa o herramienta para llevar a cabo el trabajo. Más raro aún parece que fuera Ronnie Adkins, uno de los detenidos, quien llamó a la policía y a la prensa para informarles por adelantado de sus planes, con lo que les arrestaron nada más entrar en el cementerio. Lo bueno es que no pasaron mucho tiempo entre rejas porque ni les dio tiempo a hacer nada ni había ninguna prueba contra ellos más que el testimonio de Adkins que no parecía tener mucho sentido. Eso sí, después de esa noche, y para evitar disgustos, el padre de Elvis obtuvo la autorización que hasta entonces le habían negado para llevarse el cuerpo de su hijo a Graceland, donde cada año recibe la visita de más de seiscientas cincuenta mil personas.

Al menos Elvis se libró de caer en manos de Thomas T. Noguchi. Ejerció como forense del condado de Los Ángeles entre 1961 y 1982 y se hizo famoso por sus indiscreciones y por el tamaño de su ego, mayor incluso que el de muchas de las estrellas a las que conoció en la sala de autopsias: Robert Kennedy, Janis Joplin, Sharon Tate, John Belushi… Y, la más importante de todas, Marilyn. Lo que escribió sobre su encuentro con ella parece casi una declaración de amor: «Era la primera vez que me sentía afectado por la visión de un difunto sobre la mesa de disección. Los patólogos forenses se habitúan a la muerte. Pero nadie hubiera podido mantenerse impasible ante la hermosa Marilyn Monroe». Palabras que chocan aún más tras ver las fotos que se tomaron al finalizar la autopsia y que, por supuesto, se acabaron filtrando. O tras leer el análisis que realizó de su aparato digestivo y que no vamos a incluir aquí. Quienes estén interesados, encontraran todos los detalles de esta autopsia, y de muchas otras, en Cadáveres exquisitos, el libro que Noguchi publicó después de ser apartado del cargo, entre otros motivos y paradójicamente, por la cantidad de información y detalles que le gustaba dar de sus casos.

El forense se justificaba por el interés público que tenían estas historias, aunque la prensa y quienes trabajaron con él le acusaban de querer ser más famosos aún que los famosísimos difuntos a los que abría en canal. Incluso cuentan que rezaba para que se produjeran grandes catástrofes y accidentes aéreos porque eso le permitiría aparecer más en los medios. Acusaciones ante las que él respondía que se trataba solo de un chiste y que el humor negro era la mejor defensa en un profesión que está siempre en contacto con la tragedia.

La muerte de William Holden, en noviembre de 1981, le puso en el disparadero. «El actor se corta la cabeza al caer borracho, según el informe forense», tituló Los Angeles Times, y todos se volvieron contra Noguchi porque filtró los detalles más truculentos, como la tasa de alcohol en sangre o que el cadáver se había pasado cuatro días tirado en el suelo de su casa sin que nadie le echara de menos ni se preocupara por él. Y en menos de dos semanas, otra muerte aún peor y más escandalosa: la de Natalie Wood. Había también alcohol de por medio y un misterio del que aún hoy se sigue hablando: ¿se cayó sola del barco y se ahogó?, ¿la empujó alguien?, ¿se produjo una discusión antes de la caída? Se desataron todo tipo de rumores y la información que aportó Noguchi —en muchos casos, meras hipótesis—, en lugar de aclararlos, los multiplicó. La Asociación de Actores le acusó de violar la intimidad de la difunta y hasta Frank Sinatra le pidió que se callara. Noguchi, por una vez en su vida cerró la boca, sin imaginar que le quedaba muy poco en el cargo y que pronto iba a perder ese extraño título de forense de las estrellas por el que todos le conocían.

¿Y si la crionización pudiera salvarnos? No confíen demasiado en ello. Y menos aún si de lo que hablamos no es tanto de la posibilidad de descongelarnos para resucitar el día de mañana, como de algo mucho más sencillo: que se respeten los restos mortales del famoso en cuestión y pueda así descansar en paz. El caso de Ted Williams, uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos, empezó mal desde el principio. O sea, desde el momento mismo del final, cuando expiró en julio de 2002. Y eso que él había expresado de forma muy clara su voluntad: quería ser incinerado y que esparcieran sus cenizas en los cayos de Florida donde solía pescar. Pero John Henry, uno de sus tres hijos, fue más rápido que los demás y decidió congelarle. Extrajo también muestras de su ADN con la esperanza de obtener algún tipo de beneficio económico o clonarlo algún día. Bobby-Jo, otra de sus hijas, se opuso y comenzó la batalla legal. Y más grave aún: comenzó el disparate. Lo de menos, en este caso, es si los herederos utilizaron un autógrafo firmado en una servilleta para simular que su padre había expresado unas últimas voluntades distintas de las ya conocidas, como sostienen algunos. Lo más tremendo fue la chapuza y el maltrato que sufrió el cadáver. Según contó Larry Johnson, exempleado de la compañía que se encargó de conservarlo, el cuerpo fue decapitado y tuvo un paradójico destino: la cabeza del mejor bateador de la historia acabó siendo bateada por uno de los técnicos de mantenimiento con una llave inglesa. ¿Cómo? Sigan leyendo porque esto de vuelve cada vez más extraño y más sórdido: al parecer, utilizaban latas de atún como pedestales de las cabezas para evitar que se pegaran al fondo del tanque, y al pobre Williams la lata se le quedó encajada durante el proceso de congelación. El resto, golpetazo incluido, ya se lo pueden imaginar…

Otros ni siquiera esperan a que el famoso haya muerto para empezar con el culto o el expolio de sus despojos y residuos biológicos. Durante años, se rumoreó que la madre de Marilyn Manson había guardado su prepucio después de circuncidarle en la infancia. El músico no solo lo confirmó, sino que fue un paso más lejos y bromeó, o no, con la posibilidad de venderlo algún día si se le tuercen mucho las cosas: «Es una especie de salvavidas arrugado», dijo. A Madonna, por el contrario, no le hizo ninguna gracia cuando en 2017 quisieron subastar objetos suyos tan íntimos como ropa interior usada o un cepillo con algunos pelos. «Es indignante y sumamente ofensivo que mi ADN pueda ser puesto a la venta», argumentó en una demanda. La justicia paralizó la subasta hasta estudiar el caso, pero luego dio luz verde a la operación. Así que ya lo saben, si quieren un recuerdito de la cantante sin necesidad de que pase a mejor vida, pónganse en contacto con la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll. Igual aún les queda algo en el almacén.

Monográfico del periplo del cadáver de Evita Perón…