Todas las personas que conozco que conocen el Codex Seraphinianus han encontrado el libro de forma azarosa. Te hablan de él un día con admiración de cosa excepcional y secreta, como de algo que les pasó una vez. Pero sale en la conversación de forma casual, no deliberada, y entonces buscas el libro, o te lo encuentras en una estantería de alguien como si te hubiera estado esperando. El aura que rodea el libro es de secta clandestina o sociedad de iniciados. Una de las mejores historias de este tipo que he oído, de cómo alguien se topó con el Codex, es la de un familiar, a quien se lo entregó un conocido con la siguiente introducción crítica: «Menuda chorrada de libro me han regalado, si quieres te lo doy». Esto también tiene su cosa, me parece, porque quien se lo regaló a esa persona, probablemente con amor e intención, porque no es un libro cualquiera, en realidad acabó haciéndolo llegar a un desconocido. Sin saberlo, y seguramente aún no lo sepa. Mi pariente se vio en las manos un enorme volumen, de dimensiones medievales y aspecto misterioso. Lo abrió y quedó fascinado, que suele ser el efecto habitual. Se lo quedó, claro.

¿Cómo explicarlo? Hay que verlo. Es una enciclopedia imaginaria de seres y objetos que no existen, explicada con un lenguaje también inventado, una escritura asémica, vacía de significado, pero el conjunto guarda una convicción minuciosa, una lógica íntima, una ambición analítica, tanto que uno cree tener la experiencia única de estar leyendo un libro marciano, o de un mundo que ha existido realmente, y que ha llegado a sus manos como un raro privilegio. El libro mismo es la experiencia, como algo mágico. Evoca, en efecto, la impresión ante un libro sabio de tiempos remotos, o legendarios. O lo que se siente con un incunable medieval de autor anónimo y genial. Porque está hecho a mano y eso ya lo saca de esta época. O, en esencia, hace revivir un momento lejanísimo y decisivo, la primera sensación de un niño ante un libro de mayores que le sugiere un universo desconocido, complejo, el de los adultos, que no es capaz de descifrar.

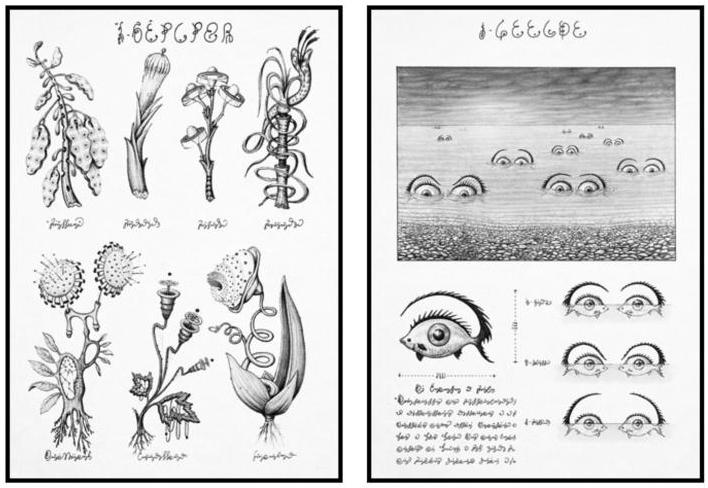

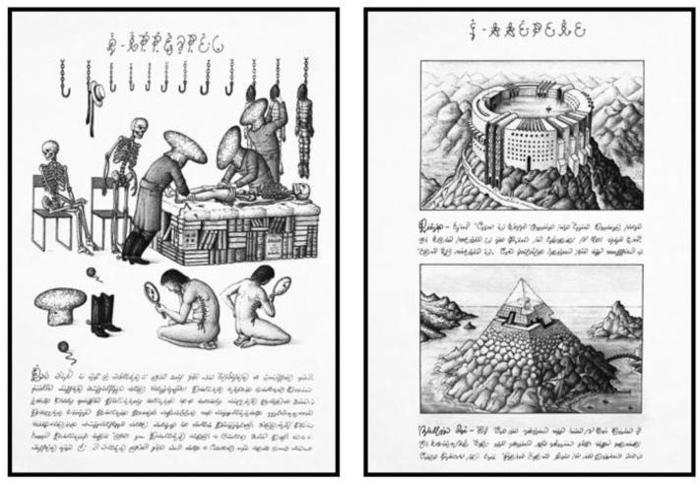

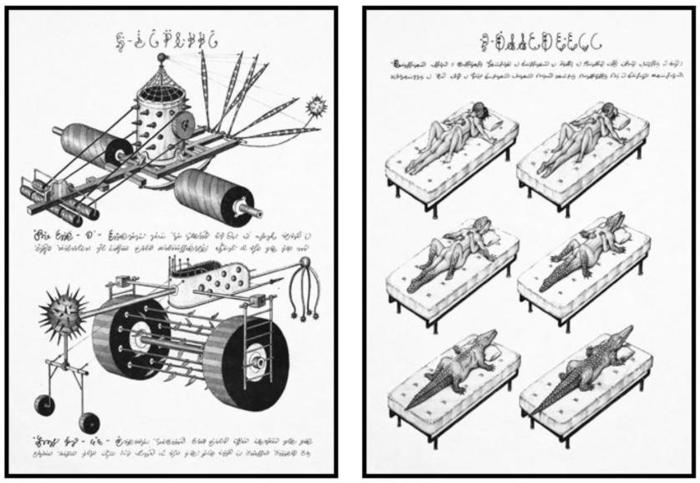

Es un catálogo, entre lo zoológico y el inventario de cachivaches, que comienza con formas primigenias, una especie de células o protozoos, y va ascendiendo en una evolución sorprendente de rarezas, hasta tribus y razas, ropas y alimentos, maquinarias y artefactos, mapas y ciudades. Lo hace entre el juego, la ironía y la sorpresa, todo ello envuelto en cierta ligereza espacial. Pese a ciertos rasgos setenteros, hoy más evidentes, tiene un indefinible aspecto de objeto antiquísimo, por su semejanza con esos códices del siglo XVI que imaginaban a los animales y los pobladores del Nuevo Mundo de forma fantástica, con esciápodos (criaturas con una sola pierna gigante), cinocéfalos (seres con cabeza de perro) y blemias (hombres sin cabeza). Y en aquel caso ya sabían que sí que existía otro mundo, solo que aún no sabían cómo era. Es lo mismo que hace Serafini, aunque sin tener noticias contrastadas de otro mundo, porque en el fondo qué más da: sería realmente raro, más que el propio libro, que no existieran otros mundos. Y si se piensa detenidamente, la cuestión es aún más vertiginosa: una enciclopedia de lo que no existe no debería tener fin, pero al mismo tiempo es una negación en sí misma, porque según lo va representando ya le da existencia. En cierto modo, todo lo que nos pasa por la cabeza no existe, o solo existe de forma secreta, hasta que no lo representamos, aunque después nunca es exactamente lo mismo, tal vez es otra cosa.

Yo conocí el libro de forma aún más rebuscada, al revés que casi todo el mundo, porque conocí primero a su autor, Luigi Serafini. Normalmente la gente descubre el libro, se pregunta quién demonios ha hecho eso e investiga. Ahora con internet es una tontería, igual que conseguirlo (además, luego se ha reeditado), pero hace unos años no era tan sencillo. Solo podías empezar a preguntar, y la mayoría de las personas no tenían ni idea, y algunos que habían oído hablar del libro nunca lo habían visto. Naturalmente, esto lo hacía aún más interesante. No sé si en 1981, cuando se publicó, imprimieron pocos ejemplares de forma deliberada, por contribuir al juego, o fue una elemental decisión económica, porque publicar aquello era un suicidio. Serafini pasó por todas las grandes editoriales italianas y le miraban como si estuviera loco. Al final se animó otro loco, Franco Maria Ricci, célebre editor de libros de lujo, apasionado del libro como objeto de belleza, que se estrenó con una tirada suicida de novecientos ejemplares del Manuale Tipografico de Bodoni, de 1788. Fue un éxito, prueba de que había otros locos como él, y Ricci se especializó en ello, hasta el punto de editar la Encyclopédie de Diderot en dieciocho volúmenes. El Codex Seraphinianus fue otra apuesta arriesgada, y en principio no triunfó, pero se fue dando a conocer de persona a persona, de lector a lector. Entre gente rara, en definitiva. Ahora es muy famoso en China.

Conocí a Serafini, decía, en una de esas veladas surrealistas de Roma en las que acabas en lugares que no imaginabas rodeado de personas que no sabrías describir. Y también que en principio no estaban invitadas, como yo mismo. Concretamente era su casa, y había una cena. Llegué tarde y me encontré con él, que subía unos tiramisús del restaurante de abajo para el postre. Decir que le conocí es una exageración, fue una noche, casi no recuerdo nada de él y, por supuesto, seguro que él se acuerda menos todavía de mí. He llegado a pensar que también todo esto lo imaginé, pero tengo testigos que aseguran que me vieron allí.

Su casa era divertida y extraña, con unas imágenes de huevos por aquí y por allí, quizá entonces era un objeto que le interesaba. No sé si por el huevo cósmico y la Madonna de Piero della Francesca, esa que tiene un huevo de avestruz colgando encima en perfecta armonía y misterio. En fin, luego ya me encajó todo. Aunque no recuerdo absolutamente nada de aquella noche. Solo desperté al día siguiente con la curiosidad de su libro, del que no se habló, obviamente, pero del que me hablaron. A espaldas del autor, para explicarme en voz baja quién era. Pero pensé que exagerarían su importancia, solo por dársela ellos. Cosas de las cenas.

Tampoco recuerdo cómo di con el libro. En las librerías, y solo en las que sabían de qué les estaba hablando, me sonreían con complicidad, pero me desanimaban. Era cuestión de encontrárselo. Al final, curioseando en las estanterías de algún salón, en alguna fiesta, alguien lo tenía en su casa. Aunque, en definitiva, no recuerdo nada de cómo llegué hasta el libro, sí recuerdo el momento en el que lo abrí: te sientas en un sillón con su peso sobre las piernas y desapareces unas horas pasando páginas con lentitud, y tiene trescientas sesenta, casi como los días del año. Este libro posee un poder hipnótico. Esto me lleva a Borges, que siendo ya ciego adoraba el libro sin haberlo visto, por la idea en sí. Y no me extraña, solo que te lo cuenten ya intriga, y es un asunto muy de Borges, que vivía en los libros. Imaginar a Borges imaginándose el libro, que ya de por sí es una obra imaginaria, parece el argumento de uno de sus cuentos. A Italo Calvino también le encantaba, e igualmente le pega mucho.

El editor del Codex, Franco Maria Ricci, era muy amigo de Borges. En una entrevista contó una charla que tuvo en su casa de Parma con el escritor, cuando le dijo que pensaba construir un gran laberinto de bambú en sus jardines, cosa que efectivamente llevó a cabo hace unos años. Borges le preguntó:

—¿Por qué de bambú?

—Porque es una planta tímida y mística.

—¿Qué tipo de laberinto?

—El laberinto más grande del mundo.

—El laberinto más grande del mundo es el desierto.

No creo que con Borges se tuvieran conversaciones normales, al menos por cómo las cuentan quienes las tuvieron con él. Todas eran de enmarcar. Creo también que el Codex es muy italiano, por el rechazo a conformarse con el mundo real tal como es e insistir genialmente en reinventarlo, adornarlo, embellecerlo, hacerlo distinto. Hacer mundos posibles de este. Recuerden a Arcimboldo, un pintor que se dedicaba nada menos que a hacer retratos con frutas y verduras. Pero bueno, el Bosco, también claro antepasado de este libro, es holandés.

Una de las cosas que más me gusta del Codex Seraphinianus, además de cómo uno suele entrar en contacto con él, es cómo empezó el mismo libro. Porque todos hemos estado en esa situación, y generalmente adoptamos la decisión contraria. La situación es la siguiente: te llama un amigo a ver si sales, y no sabes, estás desganado, pero al final sales, aunque intuyes que eso esconde algo de huida, de traición a ti mismo, porque algún día tienes que quedarte en casa y ponerte a hacer algo que sabes que tienes que hacer. A Serafini un día le llamó un amigo para salir, dijo que no y se puso a dibujar. Se tiró más de dos años, entre 1976 y 1978. Eso sí que es no salir. Como de un laberinto.

El Codex a mí me llevó a otro libro, como hace cualquier buen libro, porque los libros se dirigen unos a otros, con vasos comunicantes misteriosos. Me llevó al Códice Voynich, que resulta que es más o menos lo mismo que el Seraphinianus, pero en el siglo XV. Recibe el nombre de un bibliófilo polaco, Wilfrid Voynich, que en 1912 compró este tocho medieval de doscientas cuarenta páginas en un convento jesuita, cerca de Roma. Estaba entre otros muchos que vendían los religiosos porque andaban mal de dinero. Resultó ser un libro extrañísimo, escrito en una lengua desconocida y lleno de dibujos de plantas, constelaciones y cosas que no existen, además de un buen número de mujeres desnudas por todas partes. Hay unas rarísimas en unas piscinas verdes conectadas a tubos intestinales gigantes.

Este códice es un misterio que ha obsesionado a estudiosos y pirados de todo el mundo hasta hoy, aunque algunos sostienen que es una simple tomadura de pelo. Pero, si lo es, es original: la prueba del carbono 14 ha determinado que data de una fecha entre 1404 y 1438. Expertos lingüísticos, además, han concluido que esta especie de élfico, que todavía nadie ha logrado descifrar, no es una mera acumulación de signos al tuntún, sino que mantiene una coherencia interna. Por lo visto, lo más que se le parece es el idioma rongorongo de la Isla de Pascua, que también sigue siendo intraducible.

Pensando en cómo escribir este artículo, acabé en otro libro, y por curiosísimas coincidencias, fruto en realidad del mismo Codex: llamé a la amiga que me llevó aquella vez a la cena en casa de Serafini. Fue hace muchos años y le sorprendió mucho el motivo de mi llamada, porque justo el fin de semana anterior había estado hablando del autor, del que hacía años que ni se acordaba, con otro de esos iniciados en el Codex, alguien que ella había conocido de casualidad. Terminé conversando con él por teléfono. Se llama Geri Della Rocca de Candal, investigador de la Universidad de Oxford y miembro de su Sociedad Bibliográfica. Un tipo encantador, experto en las primeras ediciones de imprenta del siglo XV. Charlamos del libro de Serafini, al que también ha llegado a conocer en persona —pero mejor que yo, porque le invitó a Oxford—, y de todas estas sensaciones que he relatado, que compartíamos y son el efecto más asombroso de los libros: hacerte sentir empatía con desconocidos más allá del tiempo y el espacio. Además, me contó cosas de otros libros fascinantes, tema del que sabe mil veces más que yo, algo fácil por otra parte, porque no sé nada, y me habló de otro: el Myriobiblion, de Focio, un sabio bizantino del siglo IX. El título real del libro es este: Inventario y enumeración de los libros que he leído, o de los cuales nuestro querido hermano Tarasio me pidió un análisis general. No me digan que el título no es buenísimo. La lista es de doscientos ochenta libros y solo leerla es como caminar por un pasillo con puertas a mundos desconocidos, en el que dudas cuál abrir. Lo interesante es que muchos de los libros de la Antigüedad que se leyó este hombre se han perdido, ya no existen, y lo único que sabemos de ellos es precisamente lo poco que nos cuenta él. Es decir, la única prueba de la existencia de esos libros, lo que nos queda, es el recuerdo y las sensaciones de un remoto lector, puestos por escrito. Ahora bien, ¿y si el bueno de Focio, patriarca de Constantinopla, se lo hubiera inventado? Y, si así fuera, ¿hemos estado imaginando igual esos libros que nos relata como si hubieran existido? Y, en el fondo, ¿cambia eso algo? Focio, ávido lector de bibliotecas legendarias, podría ser uno de esos individuos que exagera sobre los libros que ha leído por una de las mayores debilidades de los fetichistas de libros, de quienes los aman demasiado: imaginar que los has leído. Tal es el poder de la imaginación, y de los libros.

Es maravilloso saber que todavía hay gente que cree en la magia de los libros. Porque la tienen…