Sorprende la extrañeza con la que Occidente ha reaccionado al descubrimiento del aparato de desinformación desplegado por la Rusia de Vladímir Putin para intervenir en política exterior. Y sorprende que le hayamos puesto un nombre nuevo, fake news, como si las noticias falsas fueran algo tan novedoso que necesitara bautizarse, cuando su uso es bastante conocido. De hecho, se han puesto antes en circulación, con mucha más parquedad de medios y la misma o mayor efectividad y discreción. Tanta que incluso hoy en día siguen siendo una realidad desconocida para muchos. Un ejemplo de manual ocurrió precisamente en un país que hoy figura entre los afectados por las acciones rusas: Francia.

Hacia el año 1618, a pesar de una aparente tranquilidad, Europa se acercaba al desastre. El mastodóntico imperio de los Habsburgo controlaba desde Madrid y Viena un conjunto heterogéneo de territorios bajo un eje ideológico común: la supremacía de la fe católica como elemento pacificador de Europa. A grandes rasgos, la ideología de la monarquía hispánica era una derivación del concepto imperial de Universitas Christiana de Carlos V, conseguir una Europa católica, unida y en paz, con el añadido de que esta misión correspondía a la rama española de la familia, dada la cortedad de recursos del emperador austriaco. Aun sacudida por el impacto de la Reforma protestante —sus irreductibles enemigos—, la constelación de países europeos que formaba el Imperio Habsburgo seguía siendo lo suficientemente poderosa como para haber conseguido imponer una pax austriaca en cuanto Madrid pudo apagar los fuegos que había prendido Felipe II con su política de intervención contra Holanda, Inglaterra y Francia.

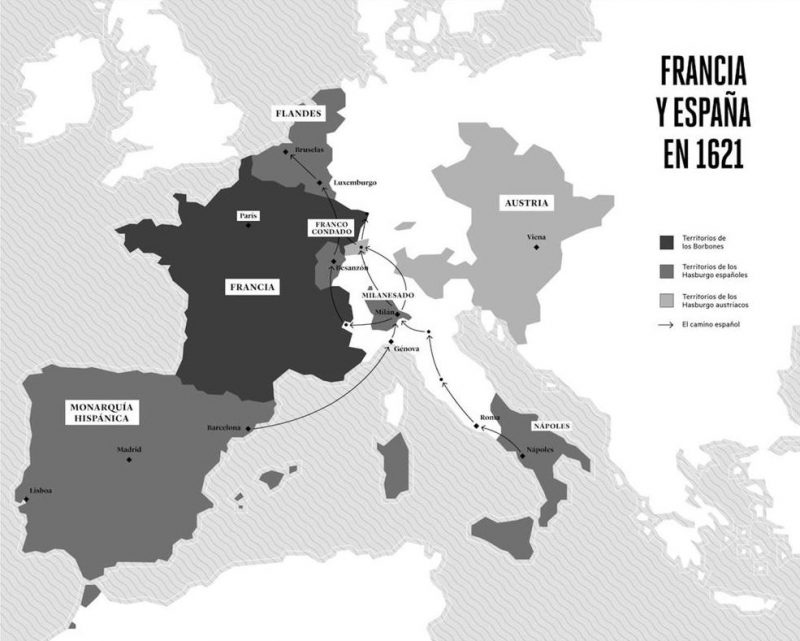

Si había una nación europea a la que esta hegemonía podía preocupar, era sin duda Francia. Se trataba del país más poblado y rico del continente, por lo que el riesgo de quedar relegada a potencia de segundo orden y caer bajo la influencia Habsburgo era especialmente inquietante para los monarcas de la casa de Borbón, que, procedente de la Baja Navarra, había sustituido a los Valois en el trono y por tanto en la pugna con los Austrias. Esta amenaza no era simplemente una paranoia francesa: acudiendo a un mapa de la época se puede comprobar gráficamente cómo la posición geográfica de Francia se ubicaba justo en el centro del cinturón Habsburgo, completamente rodeada: España, el Mediterráneo Occidental, Génova, el Milanesado, más los territorios que formaban parte del Camino Español, zona de paso de las temibles tropas imperiales para llegar desde Milán a la espada que se cernía sobre su cabeza, Flandes.

Tenían allí los Austrias españoles un enorme ejército que sumaba hasta setenta mil soldados destinado a sofocar la rebelión calvinista holandesa, pero nadie aseguraba que no pudieran ser utilizados para otros menesteres, como comprobaron los propios franceses en 1592, año en que Alejandro Farnesio levantó el asedio protestante de París con sus temibles tercios. Si los Habsburgo lograban por algún medio hacerse con el control del Atlántico norte o derrotar totalmente a holandeses o protestantes alemanes, la pinza sobre Francia se habría cerrado definitivamente.

Tanto Francia como la alianza hispano-austriaca tenían perfectamente claro que la paz de principios del siglo XVII era engañosa, un mero respiro para que las arcas de unos y otros se llenaran de nuevo hasta el siguiente encontronazo que decidiera quién sería la primera potencia europea. En el momento en que se produjo la crisis bohemia con la defenestración de Praga y estalló lo que después se llamó guerra de los Treinta Años, los analistas políticos franceses y españoles llevaban ya tiempo preparándose para el choque.

De la necesidad, virtud

La posición francesa en el momento del estallido del conflicto es bastante delicada en general, con grandes inconvenientes y algunas fortalezas interesantes. Además de estar rodeada por zonas controladas por los Habsburgo o aliadas con ellos, la situación interior no era precisamente muy boyante. Hacía justo veinte años del final de las guerras de religión que desgarraron el país y las heridas de la intervención española aún escocían. Enrique IV, el primer rey protestante que había tenido Francia, había sido asesinado en un atentado por un monje católico fundamentalista y le había sucedido Luis XIII. La facción política mayoritaria era el «partido devoto» católico —aunque fracturado en varias corrientes internas, según su posición más o menos hispanofílica—, pero existían poderosos nobles protestantes por todo el país. La política exterior francesa era por tanto como la cópula del erizo, había de hacerse con mucho cuidado: cualquier movimiento en falso podía provocar una nueva guerra civil.

Sin embargo, la diversidad confesional y los lazos que los protestantes franceses tenían con sus homólogos suizos, holandeses o alemanes, más la necesidad de abrir ese bloqueo hispánico le facilitaban a la monarquía borbónica el establecimiento de alianzas con virtualmente cualquier potencia que fuera enemiga de los Habsburgo, una política que se remontaba a los escandalosos pactos de los Valois con los otomanos. Únicamente se precisaba una justificación ideológica para ello y, cómo no, un hombre de Estado lo suficientemente resuelto como para dirigir con mano firme a Francia en el exterior sin desestabilizar la nación.

En los primeros compases de la que sería a la postre la primera guerra a escala mundial de la historia, Francia se veía a sí misma como una nación acorralada, acosada por un rival que trataba de empujarla a un papel subordinado mientras imponía su visión monolítica de Europa y que no tenía tapujos en intervenir en sus asuntos internos si era necesario. Si estos paralelismos con la actual Rusia no fueran suficientes, en 1624 ascenderá al cargo de primer ministro de Francia Armand-Jean du Plessis, cardenal-duque de Richelieu, villano de cabecera de cientos de novelas románticas y figura controvertida a la que le aguardaba la ingrata tarea de estabilizar el país mientras libraba un conflicto internacional a gran escala sin declarar abiertamente la guerra. El cardenal, al igual que su alter ego hispano, el conde-duque de Olivares, se guiará por unos objetivos muy bien definidos para cuya consecución no vacilará en imponer recaudaciones extraordinarias, aplastar rebeliones internas, buscar aliados improbables y, en definitiva, utilizar todos los recursos a mano. Incluso los más impopulares, originales o de dudosa moralidad: Richelieu tenía una importante misión que cumplir y no había venido a hacer amigos precisamente.

El arte del libelo

Uno de los pilares de la acción política francesa consistía en construir una ideología alternativa a la Habsburgo, que pasaba por desligarse de la dimensión religiosa y poner toda la carne en el asador de lo que se veía como imperialismo y agresividad española. Dado que la ortodoxia religiosa implicaba que las potencias católicas debían entenderse para atajar la amenaza reformista —lo contrario de lo que Francia estaba haciendo—, era imprescindible justificar las alianzas con herejes y otras jugarretas de la realpolitik en función de la razón de Estado. La idea de que España y Francia eran dos potencias irreconciliables, cuyos intereses eran totalmente opuestos y además se debían tener antipatía mutua, pasando la religión a un segundo plano en la diplomacia internacional, se convirtió en el eje de la doctrina nacional.

Esta cosmovisión novedosa encajaba perfectamente con la línea adoptada por Francia en política exterior. Durante los primeros años de guerra y ante la fulminante intervención española, los franceses se mantuvieron en un segundo plano, sabiendo que era demasiado arriesgado plantear una intervención armada, contentándose con incordiar a los Austrias en frentes secundarios como La Valtelina. A los españoles, en guerra con casi todo el mundo hereje, les iba bien así. La llegada de Richelieu al Consejo Real supondrá un viraje espectacular hacia un carácter mucho más firme y la determinación de frenar al Imperio sin forzar la guerra: en 1624 firma un tratado para financiar a los rebeldes holandeses, mientras que desde la sombra intentará forjar una alianza anti-Habsburgo entre los protestantes alemanes, Inglaterra, Dinamarca, Suecia o las Provincias Unidas sin implicarse directamente. Se desató de esta manera una curiosa «guerra fría» entre ambas superpotencias.

En el ámbito interno, la rebelión hugonote de los hermanos Rohan (los duques de Rohan y Soubise), que acabó con la famosa caída de la fortaleza de La Rochelle, y el Putsch que intentaron la reina madre María de Médicis y el hermano del rey, Gastón de Orleans, para deponer a Richelieu y formar una alianza católica con España pusieron a las claras la necesidad de formar un frente homogéneo de oposición frontal a los Austrias. Y aquí es donde el cardenal pondrá en marcha una herramienta fundamental en su lucha, además del oro y los soldados: un fabuloso aparato de propaganda.

En honor a la verdad, los franceses no son los primeros en plantear la batalla de la polémica escrita para sostener sus objetivos políticos y encontrar apoyos para su causa. Richelieu tuvo muy en cuenta la experiencia de unos auténticos maestros de la agit-prop, la exageración, el bulo o el libelo: los calvinistas holandeses. Los luteranos habían hecho desde el principio un uso intensivo de esa tecnología punta que era la imprenta para producir masivamente ejemplares de la Biblia, pero pronto le encontraron otras utilidades. Lutero había señalado el camino, y para cuando los súbditos holandeses de Felipe II se rebelaron contra su señor, los fanáticos reformistas desataron una campaña de difamación sin precedentes contra España; sus soldados eran bestias crueles, sus sacerdotes, agentes de represión del catolicismo, y el pobrecito Guillermo de Orange, un santo varón. Recogiendo numerosos tópicos anticatólicos y abiertamente racistas —para Lutero los hispanos eran welsch, término despectivo para referirse a los mediterráneos—, los holandeses desarrollaron toda una florida publicística que contribuyó a forjar la leyenda negra española.

El cardenal era lo bastante inteligente como para apreciar el enorme potencial propagandístico que desplegaban los calvinistas, así que se propuso utilizarlo en su favor para difundir su ideología. Decidió formar un grupo de escritores a su servicio, que crearon todo tipo de panfletos justificatorios de la política de Richelieu o injuriosos para España. El encargado de coordinar estos esfuerzos fue un monje capuchino de total confianza de Richelieu, François Leclerc du Tremblay, más conocido como el padre Joseph. O también, debido al color de su hábito y al título de cardenal, como «la eminencia gris», apodo con que pasó a la historia. Los capuchinos, convenientemente cercanos al papa y puestos al servicio del valido francés, se convirtieron en eficientes informantes —por no llamarlos espías— y agentes de propaganda. A pesar de que no existían medios como internet, donde abundan las más variadas formas de camuflar identidades, los monjes se las arreglaron para pasar eficazmente desapercibidos; de hecho, la mayoría de los autores de los pasquines franceses son poco conocidos a día de hoy.

En 1625 Jérémie Ferrier publicó el Catholique d’Estat, en el que defiende la razón de Estado como principio rector en política, y Christophe Balthazard, el Traité des usurpations des rois d‘Espagne, que, como su propio título indica, habla de la rapacidad de la Corona española, rebate su derecho al dominio de varios territorios patrimoniales y pone a los Habsburgo a caer de un burro. En el terreno de la antipatía mutua, los monjes de Richelieu araban sobre terreno abonado: ya durante las guerras de religión comenzaron a aparecer en Francia algunos memes insultantes sobre los españoles. De nuevo, sus soldados eran salvajes sin civilizar —a pesar de que los españoles constituían el 10 % de los ejércitos imperiales, se mencionaba a estos como si fueran totalmente hispanos— y sus gentes, primitivas, orgullosas, fanfarronas y ladronas. Se incidía además en su dudoso origen racial, mezclado de sangre judía o sarracena. Desplazando deliberadamente el foco de los rasgos e intereses comunes, ya que implicaban la religión católica, a las diferencias reales o inventadas entre los súbditos de ambas monarquías, la publicística francesa sentó las bases de una nueva filosofía basada en el sentimiento nacional y no el religioso. Siendo la última nación en producir propaganda antiespañola, al eliminar el elemento anticatólico resultó tremendamente novedosa y tuvo una decisiva influencia en la difusión de una rivalidad y una imagen xenófoba que ha sobrevivido hasta nuestros días.

Esta campaña «periodística» tuvo su contraprogramación por parte de Olivares, que a su vez se encargó de reclutar a diversos escritores para replicar a los franceses, si bien estos tenían mayor categoría literaria: Adam de la Parra, Saavedra Fajardo, Pellicer, Céspedes, Meneses o incluso Quevedo pusieron sus plumas al servicio de la monarquía. Sin embargo, la máquina francesa parecía imparable; mientras los españoles se centraban en refutar los argumentos esgrimidos por Francia y ponerlos en el marco del catolicismo común, los franceses tuvieron un éxito arrollador empleando lo que hoy se conoce como «discurso del odio».

La batalla panfletaria alcanzó un punto crítico cuando Suecia, que había entrado como un huracán en la guerra del lado luterano, fue destrozada en las batallas de Nördlingen y Lützen, quedando literalmente fuera de combate. Richelieu vio claro que había llegado el momento de entrar en la pelea y el padre Joseph en persona publicó en 1635 la Déclaration du Roi sur l‘ouverture de la guerre contre le Roi d‘Espagne, exposición de motivos esgrimida en nombre de Luis XIII para declarar la guerra, aprovechando un confuso incidente menor, en la que se mencionaban todas las ideas comentadas. A la publicación le sucedió el acto formal: el 19 de mayo de 1635, Jean Gratiolet, ataviado con el antiguo atuendo de heraut d‘armes de los reyes de Francia, llegaba a Bruselas con la misión de presentar el manifiesto al gobernador de los Países Bajos, el cardenal-infante don Fernando, como representante del rey de España. Sin embargo, este se negó a recibir al enviado francés, alegando que no portaba ningún tipo de acreditación como tal. Gratiolet volvió a Francia no sin antes leer la declaración en público y clavar una copia en un árbol antes de abandonar Flandes. La guerra había comenzado.

Aunque la respuesta hispana, entre la incredulidad y el estupor, no se hizo esperar, ya era demasiado tarde; los franceses iban un paso por delante en la iniciativa propagandística. La evolución de las campañas militares y la derrota final de la monarquía hispánica consagraron el triunfo de un nuevo modelo de diplomacia política, el estatus de Francia como primera potencia continental, una cosmovisión donde la religión perdía su papel central en la acción exterior y, no menos importante, una antipatía secular francoespañola. La innovación de Richelieu tuvo tanto éxito que Luis XIV la repitió décadas después para justificar sus ambiciones territoriales durante la guerra de Devolución.

Teniendo en cuenta que el resultado de esta política de intoxicación mutua derivó en siglos de tópicos corrosivos y recíproca animadversión nacional entre ambos países, desprecio que tan solo hace unas décadas ha empezado a remitir un tanto, y que esta situación se consiguió con medios tan precarios como las imprentas del siglo XVII, asusta pensar hasta qué nivel de profundidad se puede sembrar el odio y la incomprensión mutua con las sofisticadas herramientas digitales de las que disponemos hoy en día para transmitir desinformación masiva instantáneamente.