Podría ser enterrado a cien millas de profundidad y, aun así, sabría dónde estás. (Neil Gaiman, American Gods)

En Madrid hay un volcán. En el margen derecho de la M-30, pasado el puente de los Franceses y poco antes de la Moncloa, hay un volcán de hormigón desnudo y aristas afiladas como lanzas de vidrio. Lo llaman Corona de Espinas, aunque su verdadero nombre es Instituto del Patrimonio Cultural de España, antes Centro de Restauraciones Artísticas. No hay un edificio igual alrededor. No hay ningún edificio igual en la Ciudad Universitaria. No hay ningún edificio igual en el mundo. El proyecto ganador del concurso, obra de Fernando Higueras y Rafael Moneo, fue Premio Nacional de Arquitectura en 1961. Sin embargo, el edificio no se terminó de construir hasta principios de los setenta, bajo la batuta del propio Higueras y de Antonio Miró.

Dice el arquitecto José Ramón Hernández Correa que la pareja que formaron Miró e Higueras perpetuaba un cliché que funciona. Ese que, con preceptos casi taoístas, nos habla de la fuerza creativa exuberante que necesita una mente racional para ponerse en orden, de igual manera que el pensamiento más metódico no es completo sin una dosis de explosión que lo desvíe de su rigidez. No está claro que las cosas fueran tan evidentes, pero, en la propagación del tópico, Miró siempre fue visto como el espíritu aplicado y laborioso que encauzaba a Higueras dentro de los marcos de lo construible. Porque Higueras, efectivamente, era un volcán.

No existe la arquitectura underground

En la página 42 del diario ABC del 18 de mayo de 1961, día jueves, dentro de la sección llamada «Ecos diversos de sociedad», aparece la reseña del enlace matrimonial entre la señorita María Elena de Cárdenas y Sánchez Gómez con el arquitecto D. Fernando Higueras Díaz. Higueras tenía treinta y un años cuando se casó y, en realidad, tenía el título desde hacía solo dos, pero en esa época y en esa España ser arquitecto tenía una marca de prestigio como la de los doctores, los ingenieros o los notarios. Para ser arquitecto había que ser muy inteligente, muy aplicado y muy trabajador, lo cual tiene sentido cuando entendemos que Higueras, que no fue un mal estudiante precisamente, tardó diez años en terminar la carrera.

Tras la boda, Ignacio de Cárdenas, padre de María Elena y también arquitecto, montó un estudio para su yerno en la madrileña avenida de América, para que Fernando iniciase su trayectoria profesional. Allí se proyectó la Corona de Espinas. Allí nació la casa del pintor César Manrique. Desde allí, ya con Antonio Miró, brotaron los espacios de la UVA de Hortaleza, uno de los poblados de absorción más bellos del tardofranquismo. Y, en 1969, las mesas de ese estudio vieron dibujarse los planos y montarse las maquetas del concurso para un pabellón polivalente en Montecarlo. Probablemente el mejor edificio de Fernando Higueras. Uno de los muchos que nunca se construyeron.

Ahora es cuando les cuento que Higueras era un personaje explosivo, un toro bramante que defendía sus ideas sobre arquitectura enfrentándose a quien fuese o a lo que fuese; y también que, en un país que ya había dejado atrás la autarquía cultural nacionalcatólica, Higueras abrazó con jolgorio todas esas experiencias que le habían estado prohibidas. Reales o sociales. Desde el propio Estado o autoimpuestas. Realizó viajes iniciáticos cuasirreligiosos por Canarias en la década de los sesenta de la mano de Manrique; danzó con las drogas en primeros escarceos durante los setenta; abusó de la cocaína y practicó con el cine porno (si bien de manera amateur) en los años ochenta y la mitad de los noventa.

Se diría que Higueras fue el perfecto artista underground. El que envuelve su obra en un espectro de malditismo romántico y maleable según se cuente la historia desde fuera o esté uno involucrado en todo lo que sucedió. Porque sí, lo que sucedió era cierto, pero Fernando Higueras no fue un arquitecto underground, porque la arquitectura underground no existe.

Aquí no hay un Francis Bacon borracho liándose a brochazos furiosos, no hay un Jackson Pollock lanzando pintura a un metro del lienzo, no hay un Jimi Hendrix improvisando en el escenario a lomos del LSD ni un William Burroughs escribiendo poseído por la jeringa llena de caballo que tiene pinchada en el antebrazo. La arquitectura no se hace para el arquitecto. La arquitectura se hace para que las personas vivan dentro de ella y esa vida sea la mejor posible. Como definiría José Luis Fernández del Amo: «Solo hay una arquitectura: la que sirve al hombre. Pero tenemos el deber, la responsabilidad de hacer que ese hombre quiera vivir mejor».

Fernando Higueras ni se pareció ni quiso parecerse a Fernández del Amo, pero la definición se le aplica de igual manera que se aplica a la propia disciplina. Porque Higueras fue muchas cosas, pero siempre fue arquitecto. En todo ese tiempo, siguió siendo arquitecto. Con Miró y tras su separación en 1970. Con éxito internacional y en obras semidesconocidas. En enormes complejos hoteleros transoceánicos y en espacios habitacionales mínimos. Y todos esos edificios no fueron producto de improvisaciones ni de noches gritonas, desesperadas y felices. Sí, su arquitectura era distinta a la de cualquiera de sus coetáneos y a la de cualquiera que hubiese venido antes y vendría después; y fue el arquitecto con el talento bruto más copioso de su generación, pero también fue preciso y riguroso.

Todos los planos y las maquetas, todas las curvas de cargas, y todos los estudios sobre el material, todos los cálculos de luz, las intuiciones de espacio, las curvas concéntricas y los patios circulares, las vigas de hormigón en voladizo gozoso, las fachadas voluptuosas de las viviendas militares de la glorieta de Ruiz Jiménez, las nervaduras infinitas de la cubierta del Museo López Torres, la intangible separación entre exterior e interior de la casa que construyó a Núria Espert y donde escribía Rafael Alberti. Todo eso requiere tiempo, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho dinero, e implica y condiciona la vida de muchas personas, antes, durante y, sobre todo, después de que la obra esté terminada. No se hace de un brochazo. No nace del dolor, de la euforia, del miedo o de la alegría.

Sí, la arquitectura de Higueras era barroca, expansiva y brutal. Estaba llena de aristas, meandros, vuelos y aguijones. Imposible de evitar, advertida y frondosa. Lava recién arrojada, tal y como fue su propia vida. Y, aun así, cuando construyó para él, cuando tuvo que dar forma a un contenedor para toda esa explosión, creó un lugar tan mínimo y tan oculto que era —y es— literalmente invisible.

El rascainfiernos

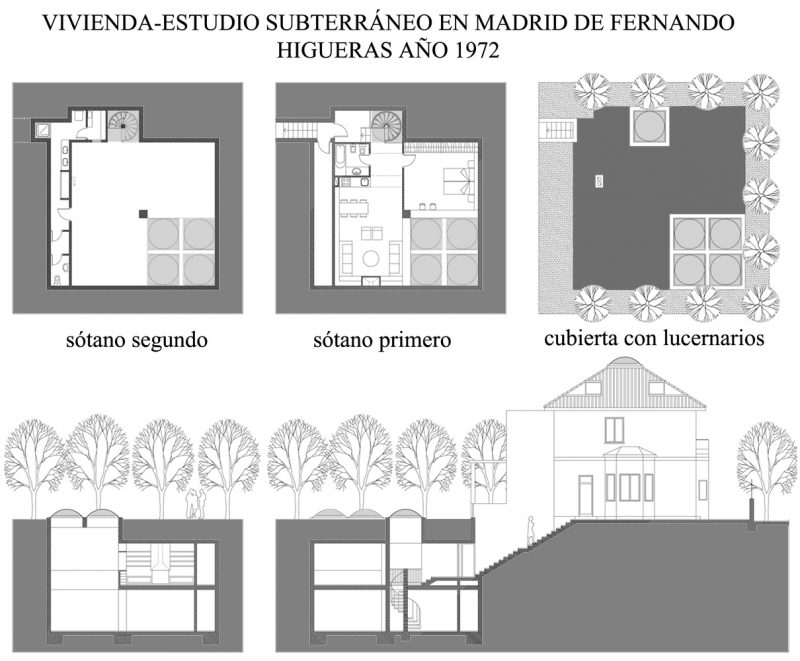

Una mañana de 1972, Fernando Higueras comenzó a cavar en el patio trasero de su casa en la calle Maestro Lasalle, en el madrileño barrio de Chamartín. No lo hizo con pico y pala, lo hizo con un lápiz encima de un papel de su estudio. Pero cavó. Cavó seiscientos metros cúbicos de espacio y extrajo seiscientos metros cúbicos de tierra a siete metros bajo tierra. Dos años después, donde antes había un jardín convencional, ahora había una casa única. La llamó rascainfiernos: dos plantas cuadradas de nueve por nueve metros estrictos atravesadas por un prisma vertical de espacio y luz de cuatro por cuatro metros igualmente estrictos. Encima de ese volumen, cuatro lucernarios de dos por dos; debajo, una hamaca tendida sobre la diagonal. Una escalera de caracol para conectar los dos niveles y, en cada pared, muros ciegos de hormigón. No hay ventanas y no son necesarias porque el sol inunda todo y, especialmente, porque las casas de Higueras debían ser una cueva y un refugio. Y esta lo era.

¿De qué se refugiaba? Quizá lo hiciese de su vida pasada. Quizá de la profesión que amaba pero que también consideraba una fuente de angustia y sinsabores, de envidias y de amiguismos, de desprecios y encumbramientos sin talento. Tal vez se refugiase de su mujer y madre de sus cinco hijos, de quien se divorció. Sin embargo, según su propio relato, Higueras se enterró cerca del infierno para engañar a la muerte.

«Esta idea me salvo la vida hace treinta y tantos años», escribiría mucho después, «en que (sic) mi amigo Fernando Nieva, al leerme el tarot, me vio antes de tres años bajo tierra, con un ciprés encima, al salirme cuatro veces consecutivas la muerte. Me insistía en que no quería decir esto que necesariamente fuese a morir. Entonces se me ocurrió este rascainfiernos, planté un ciprés, hoy de dieciocho metros, y aquí sigo: vivo».

Fernando Higueras moriría dos años más tarde, en 2008. En esas tres décadas y media, por el rascainfiernos pasaron cuadros de Sorolla y colgaron enredaderas desde el lucernario. También hubo fiestas, muchas. Por allí se reunió una camarilla feliz, a veces numerosa y otras restringida, de amigos; desde advenedizos esporádicos hasta lo más sólido del mundo de la cultura. Espert y Manrique, Paco Nieva y Lucio Muñoz —cuya casa también proyectó—. «Ven a verme a mi cueva», les decía, «¡vas a ver en qué rascainfiernos vivo!». Bajo tierra se tumbó en la hamaca, alabó a algunos arquitectos y despotricó contra muchos otros. Contra Moneo, contra Sáenz de Oiza o contra Alejandro de la Sota; aseguraba que todos ellos habían medrado por su capacidad para figurar, por saberse vender bien y hablar de forma petulante. En el rascainfiernos tocó la guitarra, hizo fotografías y folló. Folló mucho y lo hizo delante y detrás de una cámara de vídeo. «En este sótano grabé 2717 películas que cuando muera legaré a una fundación estadounidense. ¡Joder!, mira que me lo he pasado bien en la vida», contaría a Luis Alemany en un reportaje publicado por El Mundo en 2004.

Pero en el rascainfiernos también hubo jornadas tranquilas de trabajo desde que, en 2001, Lola Botia, su compañera desde entonces y hasta el final, acondicionó la planta inferior como estudio de arquitectura. Higueras vendió el despacho de la avenida de América y se trasladó allí para seguir siendo Fernando Higueras, todo lo volcánico y todo lo delicado que significaba ser él, hasta el último día de su vida.

Hoy, el rascainfiernos es la sede de la fundación que lleva su nombre y que preside Botia. Se puede visitar en las jornadas Open House de septiembre y en la Semana de la Arquitectura de octubre. Ya no hay cuadros de Sorolla ni enredaderas cayendo entre la luz, pero la temperatura sigue siendo la idónea: nunca menos de veinte grados, nunca más de veinticinco, sin necesidad de calefacción ni aire acondicionado. Hoy las paredes están cubiertas de planos, maquetas y fotos, varias de ellas con el rostro inconfundible de Higueras. La barba al viento y la mirada feroz que parece gritar la elegía que quiso para su muerte, tal y como confesó a Alemany: «Cuando muera no quiero que nadie escriba: “Murió de larga enfermedad; no se le escuchó hablar mal de nadie”. Lo que quiero es que pongan: “Murió follando; habló bien de muy poca gente”».

Qué bien escribes, coño.

Pingback: FERNANDO HIGUERAS, CUANDO MÁS ES MÁS EN ARQUITECTURA. - Blog de STEPIEN Y BARNO - publicación digital sobre arquitectura

La Corona de Espinas NO fue obra de Moneo. Que no os enteráis. Todo el proyecto fue de Higueras.

Pingback: La ensaladilla rusa de Fernando Higueras - mala praxis