Esa negra es un símbolo. (Margarita Nelken, 1930)

En París era una estrella, y era considerada como jamás he visto a nadie en América, fuese blanca, negra, verde, parda o gris. (Langston Hughes, 1950)

La primera vez que Joséphine Baker visitó España fue en 1930, una serie de actuaciones que la llevaron a San Sebastián, Barcelona y Madrid. Tenía veinticuatro años y era la cantante más popular del continente. Fue la Baker un fenómeno de masas solo comparable hoy al de Madonna o Beyoncé. Como en el resto de Europa, aquí también causó sensación, no solo por su magnetismo como bailarina y cantante, sino por su personalidad arrolladora. Joséphine Baker era espontánea, lenguaraz y extraordinariamente simpática. En la España moderna del swing, que ya conocía los ritmos negros del cake walk y el ragtime, Baker dejó estupefacto al público con su show, aparte del séquito de bailarinas y baúles que la acompañaban, donde venían, además de los trajes, sus mascotas, cabra, cerdo, loros y monos incluidos. Dio la casualidad de que su tournée coincidiera en Madrid con la actuación de Anna Pávlova en el Teatro Real. «¡Venturoso azar de empresarios que en una misma semana somete la sensibilidad madrileña a la prueba de dos concepciones antagónicas del ritmo humano!», decían los periódicos. Baker, que estuvo seis días en el Teatro Gran Metropolitano de la calle Reina Victoria, se encargó personalmente de marcar las diferencias: «Las bailarinas que se alzan sobre las puntas de los pies y dan saltitos con sus trajes de hadas me parecen pájaros bobos. No aguanto a la Pávlova». Era un hecho indiscutible.

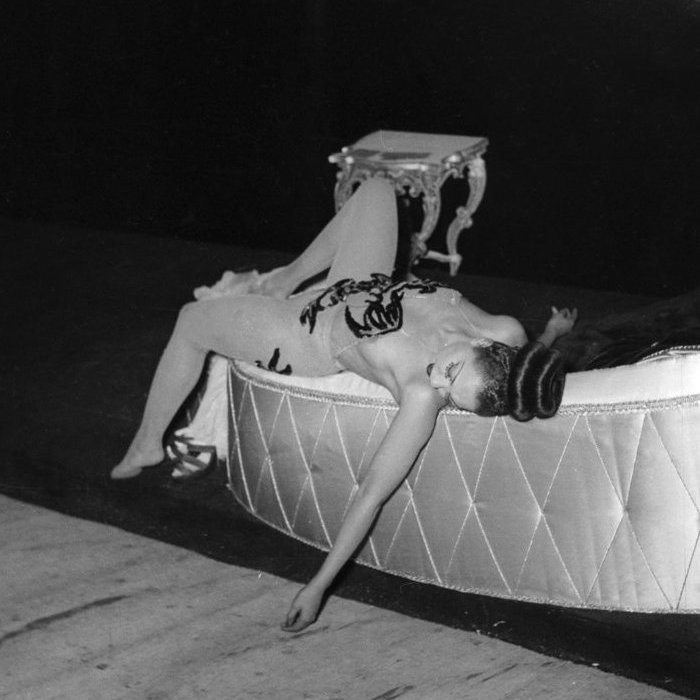

En 1930 Baker ya había sido transformada en una elegante vedette francesa, vestida por los mejores modistos del mundo y cubierta de joyas, pero, aun así, la bailarina supuso la antítesis de todo lo que significaba el ballet tradicional y su severa disciplina formal y estilística. Baker era lo opuesto a la mecánica antigravedad de las bailarinas rusas, pero también se distanciaba del baile negro, coartado y plegado a los gustos del público blanco. Sus anárquicos giros y acrobacias se combinaban con pasos de baile callejeros y movimientos claramente sexuales, como un frenético twerking antes de que se conociese con ese nombre. Todo está inventado: mucho antes del «Black Is Beautiful», Joséphine Baker y los músicos de jazz de entreguerras ya lo habían demostrado con gran éxito en los teatros europeo. Sobre todo, en los de Francia.

Tras la Primera Guerra Mundial, Europa fue la tierra de promisión para los artistas norteamericanos, especialmente para los músicos y bailarines. Entre poetas, pintores y creadores de todo pelaje, el jazz se apoderó de las tabernas, los cabarets y los grandes teatros. Los années folles trajeron a orquestas, solistas y compositores de la nueva música para amenizar el espíritu de alegría y hedonismo. Los músicos, boxeadores y bailarines negros y negras desembarcaban en Barcelona, Londres y Marsella huyendo de la Ley Seca y la segregación racial, para aprovechar las oportunidades de negocio y el favor del público, cuando triunfaba el arte «primitivo», una mezcolanza de ideas contra la industrialización, la mecanización de los procesos humanos y la vuelta a una supuesta inocencia perdida. El jazz negro se extendió por todo el mundo como expresión de libertad y alegría. A España llegó a través de la Exposición Universal de Barcelona y los primeros artistas de foxtrot, blues, shimmy, quick step, etc., bailes que se divulgaron en los teatros de variedades y cabarets, mezclados con rumbas, javanesas y canciones mexicanas. Lo mismo sucedió en Francia: tras recomponerse de la guerra, los artistas norteamericanos llegaron para animar las noches de las ciudades con los nuevos ritmos.

En 1918, el music hall francés de la belle époque pertenecía a tres nombres: Luis Mariano, como el galán más importante de la canción de opereta; Mistinguett, la cantante y bailarina que creó su propio estilo en el género de las variedades; Maurice Chevalier, el rey de la comedia de los años veinte. Los tres eran ídolos absolutos del público francés, con su sonrisa y la voluntad de hacer olvidar los penosos estragos de la guerra. Los tres hicieron carrera en el cine y el propio Chevalier llegó a ser una celebridad en Hollywood. Pero en 1924 una bailarina de San Luis (Missouri) llegaba desde Nueva York a París para ser cabeza de cartel en un espectáculo titulado Revue nègre. En un año, se había convertido en la reina del gay Paree.

Joséphine Baker tenía diecinueve años y experiencia en el teatro musical. Con solo trece, ya estaba en la troupe de una familia de músicos que recorría los pueblos tocando canciones populares. Con ellos comenzó a demostrar su vis cómica, la facilidad con la que, mientras bailaba, hacía gestos chistosos, simulando que se caía o se ponía bizca, en la tradición del humor minstrel, para deleite del público, que se reía a placer con sus ocurrencias. Los compositores Eubie Blake y Noble Sissle esperaron a que cumpliera los dieciséis para incorporarla a las coristas de Shuffle Along, comedia musical de Flournoy Miller y Aubrey Lyles, adornada con pegadizos temas de hot jazz. Fue un gran e inesperado éxito en el Broadway (blanco) de 1921. El dúo le ofreció el papel principal de su nuevo show, Chocolate Dandies, pero esta vez la propuesta no tuvo la misma acogida, por ser demasiado «anticuada», según sus creadores, que se habían quedado en el ragtime cuando ya emergía el charlestón. Baker actuaba en el Plantation Club de Nueva York, ofreciendo su baile lleno de guiños y tics novelty, cuando Caroline Dudley, una socialité de aquellos días, le ofrece la oportunidad de salir de Estados Unidos para debutar en París con un show íntegramente formado por artistas negros. Baker, que por ser negra solo podía sentarse en las mesas más alejadas del escenario cuando no estaba trabajando, decidió cambiar de aires.

Revue nègre se preparó durante el viaje. Los artistas ensayaban sus números en los camarotes de segunda y tercera clase, reservados no solo a las economías más modestas, sino también a los negros, ricos o no. Según la creadora y mecenas, el show debía ser un compendio de lo que para ella significaba la música norteamericana con raíces africanas, el testigo del Renacimiento de Harlem, pero «adaptado» al music hall. Baker sería la encargada de ejecutar un charlestón y la «danza salvaje», dos números de baile con los que se abría y cerraba el espectáculo. La idea tuvo una enorme acogida entre los artistas que residían en la capital: Rolf de Maré, padre del ballet de vanguardia, se hizo cargo de la coreografía y decidió que la debutante debía bailar desnuda (cubierta con una malla y una pluma); Paul Colin, el diseñador gráfico, dibujó los carteles. Miguel Covarrubias, el caricaturista y pintor mexicano de fama mundial, fue el responsable de los decorados, inspirados por las sugerencias del mismísimo Fernand Léger. Sidney Bechet, que se hizo muy amigo de Baker en el viaje a París, dirigía la música con una banda de jazz.

Después de contemplar cómo Joséphine, prácticamente desnuda y con el pelo corto engominado, se contorsionaba, primero sola y después en compañía del bailarín y actor francés Joe Alex, el público parisién, entre el que se encontraban Colette, Picasso, Man Ray, Jean Cocteau y Kiki de Montparnasse, quedó mudo. Después, estalló en una ovación de asombro. La crítica teatral puso algunos reparos a Revue nègre. Lógicamente, no todo el mundo estaba preparado para el show, ya que el racismo existía también en Francia, fuera de la burbuja de artistas y vanguardias, aunque sí hubo quien ensalzó a Joséphine Baker como un poderoso icono de su mundo: no el afroamericano, sino el francés. Los intelectuales vieron en ella la reencarnación de un espíritu muy cercano al arte de la Ciudad Luz: era «la venus negra que obsesionó a Baudelaire», la Jeanne Duval que volvía para adueñarse de París (1). Aunque, como apuntan algunos biógrafos, el sitio natural para Baker no habría sido Francia, sino un lugar más volcado con las estéticas radicales: Alemania. Tras una primera actuación en 1926, empresarios como Max Reinhardt le estaban ofreciendo papeles en el cine y el teatro, pero llegó el Folies Bergère con la propuesta de un espectáculo a lo grande, con música de Irving Berlin: La Folie du Jour.

En el teatro musical más famoso de Europa, Baker apareció cubierta exclusivamente con un cinturón de dieciséis plátanos (no de atrezo), bailando charlestón y cantando melodías de Broadway. No tenía la mayoría de edad y ya era una superestrella, solo en competencia con las actrices de Hollywood en número de reportajes y fotografías. Paul Colin la dibujó así, con los famosos plátanos, en un porfolio de personajes célebres del arte y la música negra que dio la vuelta al mundo, escandalizado y rendido a la figura de la bailarina. La imagen de la mujer negra, desnuda, moviéndose de forma sincopada, casi dislocándose los brazos y las piernas, dando saltos y giros imposibles era, por un lado, pura transgresión. Rompía los esquemas del espectáculo occidental y mostraba una forma expresiva nueva y poderosa. Por otro lado, los símbolos de la desnudez, las alusiones sexuales en el baile «primitivo» de aquel charlestón, en que abría y cerraba las piernas como en un juego de magia y descubrimiento, suponían para algunos críticos un uso poco legítimo de determinados códigos que no pertenecían a Occidente y que, de esta forma, eran digeridos y mutaban en reinvención del imaginario colonial de Francia, reapropiándose de una herencia que no les correspondía.

Pero Joséphine Baker —aunque muchos franceses pensaban que era criolla, que había nacido en la isla de Martinica— no tenía nada que ver con estas construcciones que las etiquetas ideológicas del feminismo y el antiimperialismo hicieron de ella a posteriori. Algunas, muy injustas. Esa corriente que afirma que Baker denigró la cultura negra al servirse de los tópicos con los que el imaginario blanco ha identificado a los negros —salvajes, primitivos, tontos— para aprovecharlo en su beneficio. Alguien la comparó con el personaje de Topsy, de La cabaña del Tío Tom, la esclava negra que baila para su amo en una forma casi amenazante, la representación de una figura que viene de otro mundo con intenciones que el discurso oficial no maneja. Pero esta planificación de la otredad, de un «mundo indómito» al margen de los estándares de Occidente, duró poco en la carrera de Joséphine Baker. Nunca renegó de sus orígenes y se mantuvo beligerante contra el racismo. Luchó personalmente contra la amenaza nazi en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo de espía para la Resistencia, que aprovechaba sus actuaciones ante las tropas en el norte de África para pasar documentos camuflados en las partituras de las canciones. Sin embargo, su estilo como cantante y bailarina fue evolucionando de estos primeros y apasionantes años a la carrera de una vedette mucho más entronizada en el show business parisino y las pasarelas de los grandes teatros del mundo.

J´ai deux amours

Baker nunca había cantado hasta llegar a París, porque se consideraba cómica y bailarina. Pero los empresarios franceses querían que interpretara y perfeccionase un idioma que apenas dominaba. Con las clases recibidas en el escenario, resultó tener una voz moderna, muy apropiada para los éxitos pop. Perfeccionó de tal modo su manera de cantar que llegaría a atreverse hasta con el género de la opereta, estrenando una nueva versión de La créole, de Jacques Offenbach. Su versatilidad era admirable, podía cantar jazz como Ethel Waters o pop francés con la misma intensidad que lo hacía Damia. Era capaz de interpretar clásicos del pop anglosajón, por ejemplo, «Vous faites partie de moi», gran versión del tema de Cole Porter «I´ve Got You (Under My Skin)», y también números extraídos de comedias de Broadway, como «That Certain Feeling» (de Tip-Toes) y «Who?» (de Sunny). Un descarte del show para Rèvue negre, «Brown Eyes», con Baker tocando el ukelele, fue una de sus mejores grabaciones. Su repertorio se completaba con música de la canción francesa, escrita por los compositores más conocidos del país, como el marsellés Vincent Scotto, de quien popularizó «La petite Tonkinoise» y aquella que convirtió en su himno, «J’ai deux amours», balada sobre la improbable relación entre un hacendado francés y su sirvienta, que Baker transformó en una declaración de amor a Francia. Siguiendo los pasos de la cantante y bailarina Bricktop, Baker montó su propio club en el barrio de Montmartre, Chez Joséphine, y allí cantaba, acompañada de los músicos de la orquesta del trompetista Leon Jacobs, temas como «Dis-moi Joséphine», «Si J’étais blanche» y «Madiana» (la grabó con los Lecuona Cuban Boys) (2).

Revoir Paris

Se ha escrito mucho sobre la vida de Joséphine Baker. Al igual que sucedía con sus espectáculos, las luces de los focos no han dejado ver lo que había detrás. La vedette deslumbrante y descarada (madre de un estilo de comedia que en España heredamos en Lina Morgan, pero que ya hacían cupletistas como La Yankee), que se codeó con los artistas de su tiempo y tuvo docenas de amantes (desde el arquitecto Adolf Loos al escritor Georges Simenon, por no hablar de sus maridos), era una muchacha muy joven que lo dejó todo por salir de la pobreza y el alterne de su época de corista en Nueva York. En un mundo que no era el suyo, consiguió hacerse valer únicamente con su talento. Sus compatriotas no la reconocieron hasta los años cincuenta, cuando, tras un boicot sordo y resentido, por fin se rindieron a su voz y su carisma. Los franceses, que la auparon hacia lo más alto, se olvidaron de ella en los sesenta, cuando tuvo que volver a reinventarse para sacar adelante a una peculiar familia de doce niños adoptados, de diferentes países y culturas, en un castillo rodeado de atracciones (sí, es como Angelina Jolie a través de Michael Jackson, pero sin tener ninguna conexión espaciotemporal con estos personajes, o eso creo yo). Fue la encargada de abrir el discurso de Martin Luther King en Washington tras la marcha de 1963, un honor reservado a la mujer que se había negado a actuar en aquellos locales que restringiesen la entrada a los negros. La caricatura, brillante y burlona, y su extrañeza escondían la misma historia de siempre.

(1) Duval, actriz criolla, amante y musa del poeta, para quien escribió Las flores del mal. Angela Carter escribió un magnífico ensayo, «Venus negra», en Quemar las naves. Los cuentos completos. Ed. Sexto Piso, 2017.

(2) Estas primeras grabaciones se encuentran en el disco Joséphine Baker. Un message pour toi. Original Paris recordings 1926-1937.

En 1918, Luis Mariano tenía cuatro años y vivía con su familia en Irún.

En estos momentos (Madrid 2018) se oye a la Baker cantando ‘La conga Blicotti’

en una repetida publicidad.

Pingback: JOSEPHINE BAKER | D LOBOS