La Torre Siuyumbiké es la construcción más notable que se erige en el Kremlin de Kazán, tanto por la osadía de realmente no esforzarse demasiado en el propio asunto de erigirse, desafiándolo al ladearse históricamente y amenazar con acomodarse en una posición más horizontal, como por constituir los cimientos de una de las leyendas románticas más hermosas de la historia.

El siglo XVI vio crecer a Iván IV Vasilyevich como gran príncipe de Moscú, y aquellos años también se convirtieron en testigos de cómo al infante se le trastocó la pelota cuando sus familiares cercanos comenzaron a morir de maneras bastante creativas a manos de otros parientes más ariscos y de los boyardos rusos que acabaron haciéndose cargo del chico como quién se ocupa con desencanto de un Tamagotchi. Con la llegada de la adolescencia, en lugar de cambiarle la voz al joven Iván le cambió el vinagre, inventó el Royal Canin al convertir a un príncipe boyardo apellidado Shuiski en la base de la pirámide alimenticia de una manada de perros hambrientos y tres años después un montón de rusos muy nerviosos ya estaban tomándole medidas a la testa para forjar la corona que le ratificaría como zar de toda Rusia. De ahí en adelante su carrera se dispararía y a lo largo de su vida no solo tendría el detalle de comportarse como un auténtico psicópata en todo momento, pegando berridos sin venir a cuento y surcando constantemente una montaña rusa de depresiones profundas, sino que aprovecharía para explotar esa insólita virtud de estar como una puta cabra y la fusionaría con el espíritu nómada al lanzarse a trotar por el prado acompañado de un ejército dispuesto a invadir cosas. Entre las tierras ocupadas a lo largo de su vida guerrera se encontrarían los terrenos de Siberia, Astracán o Kazán, y concretamente en esta última localización Iván se las tendría que ver con otro tipo de conquista.

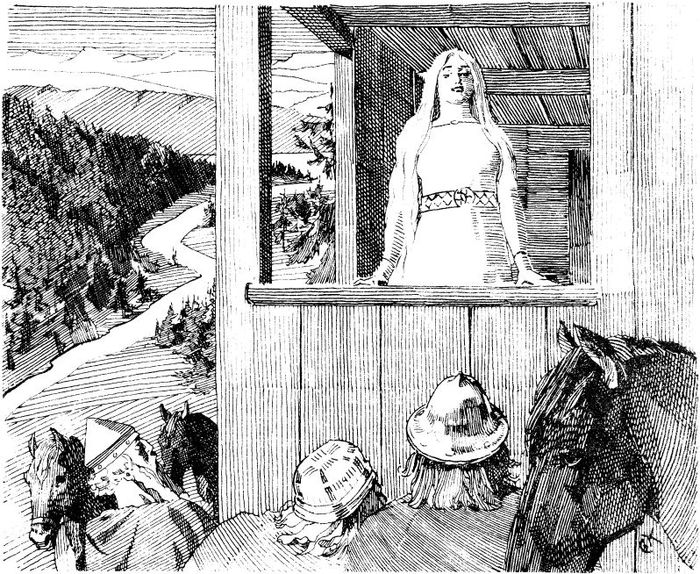

Se dice que cuando el hombre pisó Kazán la belleza de la princesa Siuyumbiké, sobrina del kan derrocado, le rellenó la tripa de mariposas y el zar acabó volando en círculos sobre la criatura a la caza de tema y posibilidad de roce. Pero la pretendida decidió regatear el asalto de manera elegante estableciendo una quest inalcanzable al prometer que solamente se desposaría con Iván si este era capaz de levantar en siete días la torre de siete plantas más alta del mundo. A pesar de que lo esperable hubiese sido contemplar al zar construyendo una maqueta de medio metro y derribando todo lo que la superase en altura, el hombre encargó el alzamiento del torreón con urgencia y una semana más tarde sus obreros agonizaban extenuados bajo la sombra de una gigantesca torre de cincuenta y ocho metros mientras la princesa Siuyumbiké se rascaba la cabeza y trataba de recordar si aquello no estaba ya allí unos días antes. Agobiada porque su estratégica manera de hacer la cobra había acabado volviéndose en su contra, la chica solicitó visitar el edificio para asegurarse de que no era una ilusión óptica pintada en un cuadro. Subió a lo más alto del inmueble, observó la panorámica, consideró lo de casarse con Iván el Terrible (alguien de quien sabemos gracias a los retratos pictóricos que lucía el aspecto de una señora con barba derritiéndose) y, muy decidida, se arrojó al vacío.

La historia es genial y está sorprendentemente extendida, pero por desgracia es poco probable que sea cierta, porque Siuyumbiké en realidad murió años más tarde sin promocionar a pegatina. Y es que la gente es muy de exagerar para dar color a la historia, algo de lo que sirve como ejemplo el propio apodo de Iván el Terrible, un alias generalizado que ni siquiera era una traducción acertada de un original (Гро́зный) que no tenía ese tonillo peyorativo, a pesar de que estamos hablando de alguien cuya idea de un sábado noche moderadamente divertido consistía en salir con los amigotes a despellejar perros y violar a las gentes de su pueblo. Pero el hecho de que la fábula de la torre se haya asumido como cierta durante siglos solo confirma que la humanidad tiene bien claro que en los asuntos donde el corazón está metido de por medio el ser humano suele ser capaz de acometer cualquier tipo de locura.

Grandes conquistas de la historia

Popea Sabina fue una mujer que vivió durante los primeros años del Imperio romano. Estando casada con Otón, ambos invitaron a comer en su hogar a Nerón y este, embobado con la belleza de la dama, acabó decidiendo que en aquella casa quería clavar algo más que la cuchara. Popea se convirtió en amante de Nerón con el beneplácito de su marido, y unos cuantos la señalan sin disimulo como la principal influencia sobre el emperador en todo el cuestionable asunto de ejecutar a su madre y a su exesposa. Siguiendo la tradición romana de ser hijos de puta 24/7, Nerón acabaría asesinando a Popea a patadas durante una discusión casera. Y, como los principales órganos bombeadores de sangre del emperador seguían obsesionados con las facciones de la desaparecida Popea, el hombre acabó recurriendo a la marca blanca y se puso a buscar como pareja a un Doppelgänger de la difunta hasta localizarlo en Esporo, un joven que venía a ser una beta de Popea con el detalle añadido de tener pene. Cegado por el deseo, Nerón castró al chico, lo vistió con la ropa de su mujer, se casó con él y ambos comenzaron a pasearse por la ciudad achuchándose acaramelados. Como todo el percal no era lo suficientemente turbio, Nerón comenzó a dirigirse al joven eunuco como «mi Popeíta», y, tras la muerte de Nerón, las cosas se volvieron incluso más inquietantes cuando Otón rescató a Esporo, lo ató a la cama y lo tomó como consorte previo acuerdo de que el zagal solo respondiese al nombre de Popea.

El historiador bizantino Procopio de Cesarea tomó nota durante el siglo vi del que posiblemente sea el matrimonio con más daños colaterales de la historia. La tribu de los varnos era una pandilla germánica de bárbaros que durante aquella época estaba liderada por un hombre llamado Hermegisculus, cuya estrategia de conquista territorial pasaba por encamar a familiares con miembros distinguidos de pueblos potencialmente interesantes. Siguiendo esta técnica, emparejó a su hijo, Radigis, con la hermana del rey de los anglos, un pueblo germánico asentado en lo que en el futuro sería Inglaterra. Pero poco después, un Hermegisculus pachucho y a punto de palmarla anuló el compromiso, obligando a su hijo a casarse con su propia madrastra, una ilustre del pueblo franco ubicado al otro lado del Rin, al considerar que a la larga era más práctico tener aliados que no viviesen en una isla y tuviesen cierta facilidad geográfica para unirse a la gresca en caso de necesidad.

El desplante afectó profundamente a la isleña abandonada, cuyo nombre no figura en ninguna crónica porque se ve que si usas vagina los historiadores suelen considerarte menos interesante, y tras no obtener respuesta alguna por parte de Radigis, a pesar del doble check azul que suponía enviar mensajeros de fiar a las tierras de los varnos, la chica decidió visitar al exprometido personalmente. Y personalmente fletó cuatrocientos barcos con cien mil hombres que, ojo, no sabían que las velas formaban parte de las embarcaciones, al desplazarse a todos lados a golpe de remo, y siempre entraban en el campo de batalla a pie obviando toda esa modernidad de combatir a caballo. Los anglos corrieron a hostias al pueblo varno y peinaron sus tierras hasta encontrar a Radigis subido a un árbol en medio del bosque, lo arrastraron hasta los pies de la prometida engañada y, tras un rosario de balbuceos, el hombre aceptó casarse con la guerrera y llevar una placentera vida conyugal a base de no cuestionar demasiado a su pareja por el tema aquel de masacrar a su pueblo.

En el año 860, el hijo de Halfdan el Negro y la impronunciable Ragnhild Sigurdsdatter, un tal Harald, sucedió a su padre como gobernador soberano de un conjunto de pueblecitos y campiñas de Vestfold. El heredero pronto comenzó a tirarle los trastos a Gyda Eiriksdottir, hija del vikingo Eirik rey de Hordaland, para acabar estrellándose contra una negativa y la sentencia de la mujer de que solo estaba dispuesta a comprometerse con el rey de todo un país y no con un wannabe en posesión de cuatro chabolas y dos setos. Harald en aquel momento juró dos cosas: conquistar toda Noruega y no volver a cortarse ni cepillarse el pelo hasta haber conseguido lo anterior. Diez años más tarde, un Harald I de Noruega al que la gente había apodado Harald de los Cabellos hermosos, muy probablemente con bastante guasa, volvía a casa de Gyda triunfal anunciando que con el calentón había conquistado el país entero llevándose a unos cuantos reyes por delante y que las rastas estaban a punto de pasar de moda. Gyda se convirtió así en la primera reina de una Noruega recién unificada, y en el lugar donde Harald se cortó la melena alguien puso una plaquita recordando el acontecimiento a todos los peluqueros de la historia.

Catalina II de Rusia (1729-1796), también conocida como Catalina la Grande, fue una emperatriz visionaria con todo ese asunto del poliamor que en la actualidad algunos consideran revolucionario. La mujer no solo mantenía bien organizado un ejército de más de una docena de amantes oficiales, a los que habría que sumar los rolletes casuales, para que le calentasen las sábanas, sino que además les agradecía las labores de putos reales con estilo: Grigory Potemkin ascendió a general, figura pública y organizador de orgías profesional. Grigory Orlov fue agasajado con un palacio y una bóveda de dinero para zambullirse en él desde un trampolín. Y a Estanislao II Poniatowski se le concedió el caprichito de tomar Polonia para coronarse rey. Como siempre ocurre cuando alguien con ovarios empieza a pisotear kilómetros de pollas, las malas lenguas de sus enemigos no tardaron en presentarse para extender el rumor de que la fogosidad de la emperatriz la había arrastrado a copular con caballos y finalmente había acabado con su vida cuando durante uno de estos encuentros sexuales la mujer y el jamelgo recrearon la portada de Holocausto caníbal. Catalina en realidad moriría de un ictus cuando contaba con sesenta y siete primaveras y no había Dios que se atreviese a quitarle lo bailao.

En 1938 Hitler invadió Checoslovaquia e inmediatamente Inglaterra comenzó a rellenar las filas con la población masculina. Entre aquellos varones se encontraba Horace Joseph Greasley, un joven peluquero de veinte años que tras recibir un tutorial sobre cómo disparar plomo sobre culos nazis acabó siendo enviado en un destacamento a Francia. Un par de años más tarde, durante la retirada de los aliados en la Operación Dinamo, Greasley fue capturado por las fuerzas alemanas y, tras penurias diversas, acabó siendo alojado en el Stalag VII-B, un campo de prisioneros ubicado en Lamsdorf, donde se obligaba a los presos a picar mármol para abastecer a Alemania de lápidas bonitas.

En aquel poco idílico escenario conoció a Rosa Rauchbach, la hija del director de la cantera de mármol que andaba por el lugar ejerciendo de traductora, y, tras florecer el romance entre ambos, la entrañable pareja comenzó a esconderse en los recodos del lugar para ayuntar como locos. Las dificultades para llevar a cabo aquel Splinter Cell pornográfico se agravaron ligeramente cuando Greasley fue trasladado a Freiwaldau, un anexo de Auschwitz situado a más de sesenta kilómetros de su querida. Pero el joven decidió tomarse todo aquello como lo haría cualquier veinteañero ante la posibilidad de mojar un rato, elaborando un plan de fuga, quedando con la amada en un bosque cercano, celebrando el reencuentro con alegres quiquis y volviendo de nuevo al campo de prisioneros del que acababa de evadirse intentando disimular la sonrisilla.

Greasley aseguró repetir solemnemente esta ceremonia unas doscientas veces a lo largo de cinco años, hasta su liberación en 1945, llegando a escaquearse de su encierro hasta tres veces durante la misma semana para contemplar en pareja el panorama de Cuenca entre los matojos. El hombre, durante los últimos años de su vida, ya instalado en la Costa Blanca sustituyendo la amenaza nazi por la caspa española, narraría sus desventuras en la autobiografía Los pájaros también cantan en el infierno y se pasearía por el mundo diciendo que él era el sexy coprotagonista de una famosa foto donde Himmler le contaba las costillas a un prisionero de uno de aquellos campos. Guy Walters, un historiador inglés, apuntó que ni Greasley era el joven de la legendaria fotografía ni los campos de prisioneros de guerra del momento constituían un riesgo tan extremo como quería hacer creer el lujurioso superviviente. Walters, eso sí, no cuestionó en ningún momento que Greasley se fugase un número indecente de veces solo para desfogarse con la adorada.

Grandes construcciones de la historia

La Torre Siuyumbiké no es la única maravilla arquitectónica construida a rebufo del romance. En 1631 Mumtaz Mahal se encontraba dando a luz a su decimocuarto hijo en Burhanpur cuando el esfuerzo acabó mandándola en viaje solo de ida hasta el otro barrio. Su marido, el emperador Shah Jahan, recibió la repentina viudedad de manera extremadamente dolorosa a pesar de que Mahal no era la única esposa que poseía: se apartó de la vida pública durante un año y cuando regresó al mundo su cuerpo se había convertido en el de un anciano prematuro. Transportó los restos de su mujer en un ataúd de oro hasta la ciudad de Agra y comenzó a planear la construcción de un mausoleo y sus jardines como tributo a la figura de su querida. Veintidós años después el edificio estaba completado, se trataba del Taj Mahal.

En la orilla opuesta se encontraba Anna Ioánnovna, emperatriz de Rusia en la época comprendida entre 1730 y 1740, y principal responsable de perpetrar el matrimonio forzado entre un aristócrata caído en desgracia, el príncipe Mikhail Alekseyevich, y una poco agraciada criada, Avdotya Ivanovna Buzheninova, en un marco inusual construido para la ocasión: un palacio esculpido en hielo, con sus verjas de hielo, sus árboles de hielo, sus pajaritos de hielo y su cama con almohadas de hielo. La dicharachera emperatriz también obligó a los novios a vestir como bufones, y los rodeó de una comitiva formada por monstruos de circo y animales de granja antes de encerrarlos en los aposentos completamente desnudos esperando que a la mañana siguiente amanecieran como polos de carne. Las propias experiencias amorosas de Ioánnovna, cuyo marido falleció a los pocos meses de casados, la habían desengañado tanto de los asuntos del corazón como para transformarla en alguien capaz de convertir las ceremonias nupciales en instrumentos de tortura.