(Viene de la segunda parte)

La literatura fantástica, durante buena parte de su historia, ha tratado sobre los propios seres humanos. Queriendo o sin querer, cuando describía seres extraños estaba hablando en realidad de quiénes somos; de cómo pensamos, nos comportamos y nos organizamos. Se describían los escenarios más disparatados en los universos más raros y distantes, pero era muy difícil que la imaginación humana se despegase del espejo.

Los seres mitológicos nacían desde nosotros por semejanza o por oposición. Dioses, ángeles, demonios y monstruos eran construcciones derivadas de la naturaleza humana, ya fuese imitándola o intentando diferenciarse lo más posible de ella mediante la extravagancia. Era la «metáfora del vecino»: usted oye ruidos en la casa de al lado, que creía abandonada, e imaginará que allí hay seres humanos, o quizá monstruos o fantasmas, pero siempre entidades imaginadas a partir del mundo real y mitológico que usted ya conoce. Lo difícil para la literatura fantástica y la mitología era concebir a los otros, los que pueden han emergido de manera independiente bajo las mismas leyes físicas, existiendo por sí mismos sin relación alguna de parentesco con nosotros y nuestro mundo.

El alienígena como lo concebimos hoy —una especie surgida y evolucionada de manera independiente desde cero— fue una de las verdaderas novedades que la ciencia ficción aportó al mundo. Ninguna otra disciplina ha especulado tanto sobre el asunto de la vida extraterrestre. Es verdad que, desde hace milenios, la fantasía y la filosofía pensaban sobre posible vida inteligente en otros rincones del cosmos, pero aquellos antiguos extraterrestres eran poco más que una extensión más de la imaginería mitológica, aún incapaz de separarse de lo humano. Todavía no existían las herramientas científicas con las que entender el fenómeno de la vida, por más que algunos pensadores, en especial los atomistas griegos y sus herederos, demostraran una aguda intuición incluso disponiendo de muy escasa o nula información científica fiable.

Hoy gozamos de una mucho mayor comprensión sobre los fenómenos biológicos y hemos empezado a especular con mucho mayor fundamento sobre cómo podrían ser los otros. Seguimos sin saber nada con certeza y no conocemos otro ejemplo de vida inteligente más allá de la que ha surgido en nuestro propio planeta, pero eso no ha impedido que la ciencia ficción haya descrito cientos, miles de civilizaciones diferentes. Si algún día descubrimos una inteligencia extraterrestre, lo más probable es que en alguna novela o en alguna página olvidada de alguna vieja revista de ciencia ficción encontremos un antecedente que se le parezca. Será muy difícil que se aparezcan como no los hayamos imaginado ya, pues de tantas maneras se ha tratado el asunto en la ciencia ficción. Lo raro sería ver aparecer unos alienígenas que no recordasen a los de algún relato de los últimos ciento cuarenta años.

Empecemos por el principio: para suponer que la vida ha surgido en otros planetas no se necesita un conocimiento astronómico o biológico moderno. La confirmación de que existen planetas más allá del sistema solar no se produjo hasta 1992, pero la idea era acariciada desde la Antigüedad. Aunque los tabúes religiosos solían exigir la consideración de la humanidad como una creación especial situada en el centro del universo, nunca hubo elaboraciones racionales que de manera lógica condujesen a negar la posible existencia de civilizaciones extraterrestres. Varios filósofos griegos, en especial los atomistas como Leucipo, Demócrito y Epicuro, creían en la multiplicidad de «universos» (hoy diríamos «sistemas estelares») provistos de mundos con suelo firme, agua líquida y aire limpio, capaces de albergar vida. Aunque la Luna era el más firme candidato; los pitagóricos, por ejemplo, especulaban con la presencia de habitantes en nuestro satélite; Plutarco recogería esa especulación y el satírico Luciano de Samósata la usaría para trazar una descripción de los selenitas tan extravagante que él mismo la consideraba «una imposibilidad», aunque leída hoy es muy interesante por conceptos como el «zumo de aire», que recuerda a las actuales botellas de oxígeno.

Ya fuese descrita con seriedad o con humor, la noción de vida extraterrestre no era ninguna locura para los intelectuales materialistas, que la consideraban una consecuencia lógica de las características físicas que le suponían al universo. Pero, como en otras nociones cosmológicas avanzadas, fueron Aristóteles y Platón quienes opusieron sus prejuicios a aquella idea, con un éxito duradero. El carácter único de la civilización humana fue uno de los varios tabús filosóficos de la escuela platónica que el cristianismo medieval recogió por conveniencia religiosa, aunque nadie fue capaz de elaborar una justificación sostenible de la posición del ser humano como único centro del universo, desmentida por cualquier análisis lógico y no ideológico.

La literatura fantástica medieval en el ámbito árabe o en la India, China y Japón, seguía jugueteando con los extraterrestres como entidades de ficción no mitológicas. En lo fundamental, la aproximación era parecida en todos esos lugares y había cambiado poco desde la Antigüedad: reproducciones imaginarias de las estructuras humanas como reinos, ejércitos, etc. Fantasía inocua, siempre que no pretendiese subvertir los dogmas religiosos y los tabús sociales. En Europa fue la germinación de la astronomía moderna entre los siglos XVI y XVII lo que puso a la defensiva a quienes se empeñaban en mantener un concepto antropocéntrico del universo que, al menos en el ámbito intelectual, estaba condenado a una lenta extinción. De hecho, algunos de los más celosos defensores de la ortodoxia confesional reconocían la amenaza que la astronomía suponía para la cosmovisión cristiana. Las preguntas que emergían al volver a considerar la posibilidad de otros mundos habitados eran muy incómodas: ¿hubo también Adanes y Evas en aquellos mundos? ¿Eran los extraterrestres portadores del pecado original? ¿Había visitado Jesús otros planetas para protagonizar un similar sacrificio destinado a hacer perdonar ese pecado original? Y, de haberse encarnado Jesús en extraterrestre varias veces en varios mundos, ¿significaba que su crucifixión y resurrección en la Tierra no había sido una intervención especial en favor de los hijos predilectos de Dios, sino uno de tantos procedimientos rutinarios? Preguntas que, por descontado, carecían de respuesta y agravaban las dudas. De repente (o quizá cabría decir que una vez más desde los antiguos griegos), el forzoso carácter único del ser humano ya no solo era difícil de justificar, sino que chocaba con todo análisis lógico de la realidad.

En el siglo XVII se produjo la primera explosión de los extraterrestres literarios en la era de la astronomía moderna. Eran obras que todavía etiquetamos como fantasía, pero que mostraban algunas características de lo que podemos llamar «proto-ciencia ficción». En especial, retomaron la antigua preocupación de los filósofos materialistas griegos por los hipotéticos habitantes de la Luna. El astrónomo alemán Johannes Kepler describía en su relato Somnium la visita onírica a una Luna repleta de construcciones. En Les estats et empires de le Lune, Cyrano de Bergerac describía con sorna a sacerdotes lunares que sometían a procesos inquisitoriales a quienes se atrevían a afirmar que la Tierra estaba también habitada. El obispo e historiador inglés Francis Godwin escribió The Man on the Moone, en la que un hombre fabricaba una máquina para viajar a la Luna, habitada por gigantes (el protagonista de la novela, por cierto, era un español que había huido de nuestro país para evitar el castigo por, cómo no, haberse batido en duelo). Estos autores describían a los selenitas de manera no muy distinta a los autores grecorromanos y debían bastante a las especulaciones de los pitagóricos y los satíricos, pero gracias a la invención del telescopio se mostraban mucho más seguros sobre la razonable posibilidad de que en otros mundos hubiese habitantes inteligentes y, por tanto, instituciones similares a las humanas: Estados, religiones, ejércitos, comercio, etc.

Antes del siglo XIX, este concepto antropomórfico de los extraterrestres era el predominante porque no existían armas intelectuales para concebir otro. Es decir, sí podían concebirse alienígenas extravagantes no antropomórficos, pero no como construcciones filosóficas, sino como ocurrencias que se situaban más en el terreno de lo cómico o de lo metafórico (y, en cualquier caso, de lo considerado insensato). Faltaba una justificación científica para que la imaginación humana empezase a ser capaz de diversificar en serio su visión sobre las hipotéticas criaturas extraterrestres. Esa justificación, claro, la aportó la teoría de la evolución de las especies mediante selección natural. Charles Darwin popularizó una nueva perspectiva sobre la biología: la vida ya no era estable, las especies animales y vegetales podían aparecer, cambiar e incluso desaparecer según lo adaptadas que estuviesen a las exigencias del entorno. Entre esas exigencias se encontraba la competición contra sus propios congéneres y contra las especies que buscaban explotar el mismo nicho ecológico, así como contra los depredadores.

La obra magna de Darwin, Sobre el origen de las especies, apareció en 1859. No fue el único impulso para el despegue de la ciencia ficción como nuevo género, pero sí uno de los principales. Antes ya existían algunos relatos prototipo. El primero, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, había sido publicado décadas antes que el trabajo de Darwin, pero como es obvio no hablaba de alienígenas. En realidad, sin la explosión darwiniana la historia de la ciencia ficción hubiese sido muy distinta. Cinco años después de El origen de las especies, el astrónomo y divulgador francés Camille Flammarion publicó Les Mondes imaginaires et les mondes réels, que describía de manera especulativa formas de vida alienígenas que podrían haber evolucionado en entornos extraterrestres.

En 1888, los hermanos belgas Joseph Henri Boex y Séraphin Justin Boex, que escribían bajo el pseudónimo conjunto J. H. Rosny, publicaron la novela corta Les Xipéhuz, la primera descripción de una «guerra evolutiva» entre seres humanos prehistóricos y una extraña forma de vida invasora, los llamados «Xipéhuz», que eran cristales vivientes que se multiplican por millares, ocupando todo un bosque y amenazando con extenderse por el resto del planeta. La novela describe una campaña de desgaste en la que los clanes humanos tienen que aliarse para rodear a los Xipéhuz y vencerlos por puro agotamiento de sus energías y recursos. La idea de evolución paralela ya permitía imaginar extraterrestres muy diferentes a los humanos concebidos con criterios científicos, nacimiento del alienígena como lo concebimos hoy y una completa novedad en la ficción.

Los hermanos Boex fueron los pioneros en el retrato de una especie invasora que amenaza la existencia humana en una guerra que ya no es política, como sucedía en la literatura fantástica anterior, sino biológica. Esta tendencia alcanzó la cúspide diez años después con La guerra de los mundos de H. G. Wells. Los alienígenas ya no aparecen como reinos o imperios que buscan colonizar otros mundos a la manera en la que los europeos colonizaban otros continentes, sino especies enteras que tratan de expandir su hábitat y obtener nuevos recursos a costa de otras especies.

Esta distinción puede parecer tan sutil que parece que hablamos de lo mismo, porque el colonialismo también busca obtener territorios y recursos, pero si lo pensamos bien se describen dos modelos de universo: un universo moral (o inmoral) y otro universo amoral. El colonialismo europeo sucedía en un contexto moral o inmoral, dependiendo de quien opinase, porque encontraba oponentes incluso dentro de las propias potencias coloniales. Desde Bartolomé de las Casas a Joseph Conrad, encontramos voces que cuestionaron el colonialismo porque las poblaciones indígenas sometidas, aun cuando vistas como «salvajes», no dejaban de estar compuestas por seres humanos. En la ciencia ficción de finales del XIX, sin embargo, nos empezaron a hablar de especies alienígenas que no veían a los humanos como congéneres, ni como dignos de consideración moral alguna. Los humanos eran, para esos seres alienígenas de H. G Wells, una simple molestia a eliminar, como las ratas en un granero lo son para los humanos. Les Xipéhuz o La guerra de los mundos iban más allá de la metáfora colonial y describían algo mucho más básico: una competencia darwiniana por completo amoral.

En la ficción, pues, el proceso de destronamiento del ser humano como centro de la creación se había completado. En un universo sin más Dios que la biología y las leyes físicas, la raza humana era potencial víctima de invasores externos que no sentirían hacia ella mayor simpatía u obligación moral de la que los humanos sienten hacia las hormigas. De manera paralela, la vida extraterrestre aparecía deshumanizada y las criaturas extrañas —cristales vivientes, seres con tentáculos— ya no eran exageraciones teatrales de características humanas o animales, sino especulaciones apoyadas en la vanguardia científica del momento.

La guerra de los mundos, quizá la novela de ciencia ficción más importante de todos los tiempos, supuso un punto de inflexión también por otros motivos. No inventó la idea del alienígena invasor de aspecto extraño, que como hemos visto ya había sido usada con anterioridad, pero sí introdujo varios conceptos revolucionarios. Para empezar, les dio a los marcianos una motivación realista por la que invadir la Tierra, puesto que su propio mundo estaba quedándose sin recursos. No había imperialismo político o comercial de por medio; se trataba de una invasión provocada por la mera necesidad de supervivencia. El libro también conformó lo que hoy llamamos «ciencia ficción apocalíptica», expandiendo la escala de los sucesos hasta una invasión generalizada y describiendo una sociedad humana tan aterrorizada por el avance marciano que terminaba sumida en el más completo desorden. Además, trazando un paralelismo con el cine, H. G. Wells también desarrolló los «efectos especiales» asociados a los marcianos: trípodes robóticos, rayos destructores, ataques químicos, etc.

Por si fuera poco, utilizó otros descubrimientos científicos, como la microbiología, para afirmar que las especies inteligentes no son dueñas de su propio destino, sino que forman parte del entramado ecológico hasta las últimas consecuencias. Los poderosos marcianos de Wells, cuando ya están a punto de extinguir a la humanidad, perecen por culpa de los microorganismos terrícolas, para los que sus cuerpos carecen de defensas. Dicho de otro modo: los humanos ya no son el centro de la creación, pero los marcianos tampoco. Son igual de vulnerables. Los seres inteligentes no gozan de mayor tutela divina que los insectos, los peces o las plantas. Gracias a todo esto, La guerra de los mundos se convirtió en el texto fundacional del moderno concepto de alienígena y su influencia fue, y sigue siendo, omnipresente en la ciencia ficción. Poco después Wells haría popular otra imagen de los alienígenas como seres parecidos a insectos, gracias a Los primeros hombres en la Luna.

El escritor inglés también ayudó a diseñar una imagen de los alienígenas que, aunque no se implantaría hasta décadas después, hoy es omnipresente: los grises, seres humanoides de miembros atrofiados, cabeza enorme sin orejas ni vello, ojos grandes, etc. En principio esta imagen no fue concebida como representación de seres de otros mundos, sino como una posible evolución futura de la raza humana. Wells y otros autores, entreteniendo una versión un tanto ingenua de la evolución, pensaban que, al disponer de máquinas, la raza humana dejaría de precisar fuerza física y se centraría en tareas intelectuales y visuales, lo cual produciría una debilitación del cuerpo y un aumento tanto de la capacidad craneal como del volumen relativo de los ojos. Esto ignoraba que, una vez alcanzada la era tecnológica, la evolución humana no tiene por qué seguir los patrones de la selección natural (el concepto de selección artificial todavía no estaba asentado en la mente de los visionarios decimonónicos), pero era la imagen más razonable que se podía concebir en la época. Ese retrato del humano superavanzado no cuajó en la ficción hasta que fue reutilizado para imaginar razas tecnológicas del cosmos.

En cualquier caso, Wells consolidó al extraterrestre como amenaza. A su estela aparecieron un sinnúmero de criaturas que, en su mayoría, eran variaciones y combinaciones de formas de vida terrestres. Un enfoque que puede parecer poco original comparado con los cristales de los hermanos Boex, pero que era el que mejor seguía los patrones lógicos de la evolución como era entendida por entonces. Si la vida surgía en otro planeta, tendría parecidas necesidades y encontraría parecidos obstáculos a los de la vida terrícola, así que, según las leyes evolutivas, generaría soluciones similares. Si ayuda a sobrevivir el poder percibir objetos a distancia (comida, depredadores, etc.), la vida extraterrestre también desarrollaría ojos, narices, oídos, o sus equivalentes. Patas para correr, o alas para volar, y brazos para agarrar cosas. Boca para comer. Y un cerebro para pensar. Y sexos, dos o quizá más, para reproducirse. Los alienígenas quizá pondrían huevos o pasarían por estados larvarios.

Por descontado, muchos de aquellos alienígenas serían solo criaturas llamativas diseñadas para atraer a niños y adolescentes (cada vez más, los principales consumidores del género), con criterios más orientados hacia la espectacularidad de las ilustraciones de las portadas que hacia el seguimiento de principios evolutivos. Aun así, solían entrar dentro de los parámetros considerados «razonables». También estaban los alienígenas al estilo de H. P. Lovecraft, que iban desde lo convencional en la época (diversos tipos de hibridación: tentáculos, escamas, etc.) hasta lo abstracto y acientífico. Lovecraft no era un autor de ciencia ficción como tal, así que no estaba preocupado por las leyes evolutivas, salvo para desarrollar su particular y poco edificante concepto de la eugenesia. Sus criaturas cósmicas eran más bien monstruos de pesadilla, no productos darwinianos. Aun así, fueron muy importantes para la ciencia ficción, ayudando a expandir el concepto wellsiano de un cosmos amoral sin un Dios diseñador de vida, que hoy es algo central en cualquier especulación sobre la vida en otros puntos del espacio. En otro giro paradójico, el mundo mágico de Lovecraft, propio de la literatura fantástica, se convirtió en un precedente —aunque él no podía saberlo— de otro mito mucho más reciente de la ciencia ficción: el «visitante interdimensional».

A finales de los años treinta los Estados Unidos eran ya la meca de la ciencia ficción. Daba comienzo la «edad de oro» del género, que vendría marcada por lo que iba sucediendo en la mentalidad colectiva estadounidense. Aunque aún era una sensación sorda en el ambiente, la noción de «guerra evolutiva» comenzaba a tomar forma como algo que no solo pertenecía a la ficción. Un detalle significativo: el famoso «pánico colectivo» provocado por la adaptación radiofónica que Orson Welles hizo de La guerra de los mundos tuvo lugar en 1938, muy poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la magnitud del pánico fue exagerada por la prensa de entonces (y por la posterior), eso es lo de menos: la sola ocurrencia de la anécdota ilustra que el mundo vivía ya en un estado de tensión prebélica. Incluso los más voluntariosos optimistas, que habían soñado con una domesticación espontánea del régimen de Adolf Hitler, estaban abriendo los ojos a la realidad. Los Estados Unidos, de tendencia no intervencionista, no se veían aún en guerra, pero habían empezado a compartir la preocupación de los europeos. Una buena muestra del cambio de actitud sucedido en apenas meses fueron los dos combates por el título mundial de boxeo entre Joe Louis y el alemán Max Schmeling, celebrados en territorio estadounidense en 1936 y 1938. En el primer combate, de 1936, el racismo había podido más que las banderas y los espectadores americanos presentes en la velada (blancos en su mayoría) habían apoyado al púgil alemán frente a su propio compatriota Joe Louis, que era negro. La «simpatía racial» hacia los nazis no era rara en Norteamérica. Dos años más tarde, sin embargo, Joe Louis se había convertido en un héroe de la democracia frente al representante del peligroso régimen nazi.

En 1938, el potencial maligno del nazismo aún no era conocido en toda su extensión, pero empezaba a quedar claro que era una amenaza distinta. Hasta entonces, la colonización europea de otros continentes había parecido una consecuencia inevitable, aunque no necesariamente deseable, del curso natural de la Historia. El súbito avance tecnológico europeo había permitido que un pequeño puñado de naciones ejerciese su dominio sobre todo el planeta. Las personas razonables de Europa criticaban el colonialismo aún imperante, pero incluso ellas entendían que en el pasado hubiese sido imposible evitar aquel proceso nacido de la superioridad tecnológica y que lo mejor era intentar corregirlo como se pudiese, sobre la marcha.

Los nazis, sin embargo, amenazaban con aplicar sus teorías eugenésicas a la propia población europea. Es verdad que las limpiezas étnicas y los pogromos no eran algo nuevo en nuestro continente (ni en ningún otro), pero lo que sí era inédita la sistematización ideológica de la opresión —y luego se supo que exterminio— de poblaciones enteras, así como el descaro con el que la ideología oficial del gobierno alemán lo justificaba mediante una delirante «ciencia racial». La superioridad tecnológica, pues, ya no era una explicación para el posible exterminio: los judíos europeos, por ejemplo, contaban entre los suyos a varios de los mayores talentos científicos, literarios y artísticos de la época, amén de un sinnúmero de profesionales reputados en muchas otras ramas. Eso no impidió que los nazis los considerasen «seres inferiores». Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando se conoció la magnitud de la barbarie de los campos de exterminio, hasta la propaganda de los aliados resultó haberse quedado corta en su caracterización de los nazis como villanos. Para colmo, la detonación de dos bombas atómicas sobre Japón, una de las naciones más industrializadas del mundo, terminó de demostrar que el poder destructor de las nuevas tecnologías trascendía la agresión colonial. Ya no se trataba de impedir que los gobiernos europeos subyugasen otros continentes: se trataba de impedir que la humanidad se destruyese a sí misma.

Todo esto tuvo un efecto inmediato sobre la ciencia ficción y su concepto de los alienígenas. Desde el principio del siglo XX se habían publicado relatos que daban la vuelta a la invasión marciana de Wells, haciendo que fuesen los humanos quienes invadían otros mundos. Pero aquellos relatos no habían dejado de ser una variación oportunista de las tendencias literarias. Con la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, el propio ser humano se convirtió a ojos de sí mismo en el peor invasor concebible. Dicho de otro modo: los marcianos de H. G. Wells no habían sido peores que los nazis. Sus rayos caloríficos no habían sido más destructivos que las bombas atómicas.

Antes de la guerra, cuando la ciencia ficción había tratado el asunto de la maldad humana, solía hacerlo en forma de relatos distópicos, o bien sobre científicos locos o sectas malvadas. En cualquier caso, representaciones de la maldad cotidiana que los hombres ejercen sobre sus semejantes, exacerbada durante la Primera Guerra Mundial. Pero la Segunda había traspasado todos los límites. La ciencia ficción empezó a considerar que la raza humana podía ser un peligro incluso para los propios alienígenas. En 1945, por ejemplo, la novela corta First Contact del estadounidense Murray Leinster describía la desconfianza mutua entre la raza humana y una raza alienígena; aunque ninguna de las dos tiene afán bélico y acaban intercambiando tecnología, se niegan a revelar la ubicación de sus respectivos mundos de origen para evitar destruirse. Aunque sobre el papel y pese a sus diferencias ambas razas comparten ciertos valores y deseos de paz, la Segunda Guerra Mundial acababa de demostrar que las declaraciones de buenas intenciones no son garantía de nada. El ex primer ministro británico Neville Chamberlain había agitado sonriente un acuerdo firmado por Hitler: unos pocos años después, millones de personas habían muerto de formas horribles, como si aquella firma jamás se hubiese estampado. La desconfianza se convirtió en un nuevo leitmotiv en las historias de alienígenas.

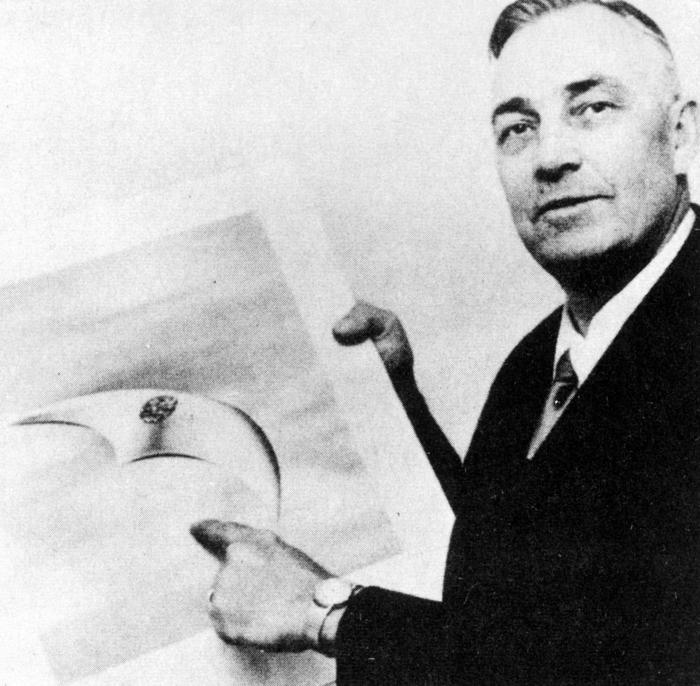

La Guerra Fría contribuyó a acentuar esta tendencia hacia la desconfianza; los nazis habían sido vencidos, pero las frecuentes noticias sobre espionaje y la supuesta infiltración entre las dos superpotencias, EE.UU. y la Unión Soviética contribuyeron a la paranoia colectiva, que empezó a ser expresada de maneras muy sorprendentes. Esta vez no todo se originaba en la literatura; el folklore popular ideó sus propios extraterrestres. 1947 marcó el inicio de la «era OVNI» cuando el piloto Kenneth Arnold describió unas naves que se desplazaban como «platillos sobre el agua». Para la gente más crédula, esto indicaba que las astronaves alienígenas nos visitaban con sigilo, a modo de aviones o submarinos espía, sin comunicarse con nosotros y con intenciones muy dudosas. El supuesto estrellamiento de una de esas naves cerca de la población de Roswell contribuyó a extender esta nueva mitología, en especial gracias a la torpe gestión informativa que el ejército estadounidense hizo del asunto.

La paranoia en ambas direcciones se apoderó de la ciencia ficción y sus alienígenas. En 1951, el cine adaptó el relato corto Farewell to the Master de Harry Bates, que había sido publicado en 1940, aunque la película añadía un mensaje contra la proliferación nuclear y sobre todo describía una galaxia cuyos habitantes estaban preocupados por el carácter agresivo de la raza humana. En el sentido opuesto, y también en 1951, Robert A. Heinlein publicó The Puppet Masters («Amos de títeres»), novela que popularizó el concepto de «invasión silenciosa». Los nuevos invasores extraterrestres ya no declaraban una guerra abierta, sino que actuaban como parásitos controladores de la voluntad. Disfrazados, simulando ser como nosotros, aguardaban la ocasión de hacerse con los resortes del poder. Poco después, Jack Finney escribió The Body Snatchers, que iba en la misma línea y cuya adaptación cinematográfica (y otras películas que se estrenaron poco después) conseguirían grabar este concepto del invasor silencioso en las retinas del público. Las sucesivas «generaciones» de extraterrestres, con todo, no sustituían a las anteriores. En la ficción había sitio para todas ellas, como probaba el repetido impacto de La guerra de los mundos: triunfal en 1898 y polémica en 1938, fue adaptada de nuevo —esta vez a la pantalla— en 1953.

En la vida real, la paranoia anticomunista degeneró en el auge del senador Joseph McCarthy. Sus excesos resultaron contraproducentes porque, hacia finales de los cincuenta, la opinión pública estadounidense empezó a resentirse con el recorte de libertades, sobre todo la libertad de expresión. El desencanto público fue agudizado en los sesenta con los magnicidios, la guerra del Vietnam y las tensiones raciales. Los estadounidenses de a pie seguían sin querer que la Unión Soviética dominase el mundo, pero ahora eran mucho más conscientes de los fallos de su propio sistema. Los ciudadanos soviéticos ya no eran vistos como extraños amenazantes, sino como personas normales, víctimas de las imperfecciones de su propio gobierno. Incluso el cine empezó a humanizarlos, baste ver en la comedia de 1966 The Russians Are Coming, the Russians Are Coming («¡Que vienen los rusos!»), donde se narraba la llegada de un submarino soviético a la costa estadounidense, incluyendo la tierna historia de amor, impensable en Hollywood diez años atrás, entre una jovencita americana y un soldado ruso.

Este nuevo sentimiento de simpatía por la condición humana del enemigo fue otra de las tendencias sociales que se contagió a la ciencia ficción. Se manifestaba, por ejemplo, en una serie como Star Trek, donde el enemigo no era humano, pero, con buena voluntad, quizá podía dejar de ser el enemigo. En cualquier caso, el desencanto generalizado no ya solo hacia la humanidad, sino hacia sus líderes, produjo el surgimiento de dos oleadas nuevas de alienígenas. O no tan nuevas, pues llevaban en vigor desde principios de los cincuenta. Por un lado estaban los guías cósmicos, última esperanza para una humanidad incapaz de manejarse por sí misma; eran, en última instancia, los sustitutos de la divinidad. Como los líderes humanos no eran modelos de conducta, solo cabía esperar que sí lo fuesen los habitantes de mundos más avanzados que el nuestro. El mejor ejemplo de este enfoque son las historias de Arthur C. Clarke, desde El fin de la infancia en los cincuenta hasta 2001: Una odisea del espacio en los sesenta, en las que una raza humana limitada en lo biológico y tecnológico es rescatada, aunque casi siempre a cambio de un precio (el coste de la madurez), por inteligencias superiores venidas del espacio. Por otra parte estaban los alienígenas como víctimas inocentes de la estupidez humana. Ya en 1950 Ray Bradbury había tratado este tema en la antología de relatos Crónicas Marcianas, una metáfora sobre el colonialismo. En 1963, la novela El hombre que cayó a la Tierra de Walter Tevis contaba las desventuras de un desdichado alienígena que tenía la mala suerte de elegir nuestro planeta para intentar salvar a los suyos, topándose con la cerrazón de los humanos y la imbecilidad supina de instituciones como el FBI y la CIA.

Un enfoque interesante es el de la ciencia ficción del este de Europa. Tras el Telón de Acero, la ciencia ficción imitaba con frecuencia a la occidental, pero también surgían corrientes propias que se caracterizaban por un elevado contenido filosófico. Dado que en los países comunistas la especulación filosófica era desdeñada o, dependiendo del tema, incluso prohibida en los círculos académicos serios, la ciencia ficción se convertía en un vehículo para la reflexión filosófica camuflada. Esto produjo ejemplos notorios de complejidad en el tratamiento de los alienígenas; dos de los más notorios, de hecho, se hicieron populares en occidente gracias a las adaptaciones cinematográficas de un mismo director, Andrei Tarkovski (adaptaciones que en realidad eran muy libres, pero que sirvieron de buena publicidad para los originales). Ambas obras literarias destacan por una temática común: la incomprensión entre especies inteligentes. La novela Solaris, del polaco Stanislaw Lem, se centraba en científicos humanos que estudian un extraño planeta cubierto por un océano inteligente capaz de adentrarse en la psique de quienes se acercan a su órbita, aunque sin que parezca evidente cuál es su propósito. Aún más incomprensibles son los alienígenas del relato Picnic junto al camino, de los hermanos rusos Arkady y Boris Strugatsky. Tras aterrizar en diversos lugares de nuestro planeta —al parecer como mero descanso en su camino—, los alienígenas se marchan sin haber interactuado con los terrícolas, por quienes no muestran el menor interés. Eso sí, dejan tras de sí su «basura», que para los humanos resulta ser un alucinante compendio de artefactos provistos de asombrosos poderes que nunca llegan a entender.

Aunque las adaptaciones de Tarkovski modifican en aspectos muy importantes el sentido de los relatos originales, sirvieron para demostrar a los occidentales que la ciencia ficción de allende el Telón de Acero también tenía cosas que decir. Muchos escritores occidentales habían especulado en torno a la dificultad de entendimiento con los alienígenas (a veces con inolvidable sentido del humor, como en aquel relato donde llegaba a la Tierra, en la época del Salvaje Oeste, un alienígena con forma de burro), pero rara vez con la profundidad de Lem o los Strugatsky. Los autores polacos y soviéticos parecían preocupados por la imposibilidad de conocer al otro, al extraño. Esto se debía al carácter filosófico de la ciencia ficción del este, pero también a su aislamiento. Los aficionados de la URSS y los países comunistas leían con avidez ciencia ficción occidental, pero no pocas veces tenía que ser de manera clandestina.

En los años sesenta y setenta, siguiendo la idea del alienígena gurú, se popularizó por fin la figura del «gris», que como ya hemos visto provenía de la imagen de humano superevolucionado de principios del siglo XX. Dos de las películas más populares de 1977, Encuentros en la tercera fase y La guerra de las galaxias, mostraban a «grises» en varias escenas. En el contexto general de la mitología popular, sin embargo, el gris pasó de ser una idealización de lo que la humanidad podría llegar, a ser un agente de pesadilla, un secuestrador de seres humanos. El fenómeno de las «abducciones» (en origen, mala traducción de un término inglés para «secuestro») era, como el de los platillos volantes, un producto híbrido entre la ciencia ficción y la habladuría popular. Un ejemplo famoso fue el libro (publicitado en su día como «no ficción», para quien quisiera creérselo) Communion: A True Story de Whitley Strieber, publicado en 1987. Para entonces, casi todas las categorías de alienígenas habían sido ya descritas por la ciencia ficción. Lo que ha venido después han sido variaciones

Lo que no se extinguirá son las preguntas ¿quién es el otro? ¿Cómo es el otro? Porque no lo sabemos y quizá no lo sepamos nunca, pero mientras esas preguntas no tengan respuesta la ciencia ficción continuará teniendo terreno inexplorado por el que adentrarse.

(Continúa aquí)

Gracias buen articulo. Simplemente me gustaria aportar tres matices.

El primero confirmar efectivamente la grandisima importancia de H.G.Wells, ya que desde mi humilde punto de vista, cuando H. G. Wells publica «la maquina del tiempo» su primera obra en 1895 con un grandiisimo exito editorial, mismo año por cierto de la creacion del cine y la publicacion del psicoanalisis de Freud, marca a mi entender una clara frontera entre el gran autor de «la ciencia- ficcion clasica» representada por «Julio Verne», (que he hechado un poco en falta en el articulo) y la ciencia ficcion contemporanea de letras mayusculas representada por «H G Wells».

Despues el concepto de «Performance» es decir la capacidad de no observar la realidad, si no la de provocar una nueva realidad, que es lo que se consiguio con el programa de radio de la «Guerra de los mundos» de Orson Wells, donde «una ficcion» consiguio por primera vez en la historia, movilizar en la realidad a mas de un millon de personas que colapsaron carreteras Norteamericanas en su panico de huida pues se creyeron que el programa radiofonico hiba en serio y realmente los extraterrestres estaban invadiendo en ese preciso momento Estados Unidos y era real. Hecho actualmente traducido a la famosa «teoria de la conspIracion» en lo referente a la supuesta o no llegada del hombre a la luna como a la verdadera autoria del atentado a las torres gemelas.

Por ultimo destacar al Norteamericano «Philip K Dick» creador de «Blade Runner» como del famoso titulo de «sueñan los androides con ovejas electricas» que introduce en los años sesenta el concepto revolucionario de ‘mundos o realidades paralelas». Y que a manera de anecdota el autor creia fervientemente no como ficcion si no como «realidad» segun lo cual actualmente viviriamos en una realidad paralela a otra realidad que transcurre paralela a nuestra realidad actual, donde las potencias del eje si ganaron la segunda guerra mundial y dominan el mundo en esa otra realidad Alemanes y Japoneses. Recogido en su obra «El hombre en el castillo» 1963.

Concepto de «realidades paralelas» despues utilizado en la famosa pelicula de «Desafio total» protagonizada por Arnold Schwarzenegger a principio de los 90, como tambien en la famosa saga de «Matrix». de finales de los 90. principio del siglo XXI.

Y recogido en la metafisica actual de materia-antimateria.

Gracias.

Pingback: El extraterrestre como metáfora del colonialismo y la migración; arquetipos y prototipos en la literatura, series y películas

Pingback: El extraterrestre como metáfora del colonialismo y la migración

Pingback: ¿Cuánto sabes sobre cine de catástrofes? - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: 'V, invasión extraterrestre': qué verdes eran mis lagartos - Jot Down Cultural Magazine