El 31 de diciembre de 1836 nació en el condado de Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el Somerset County Gazette, un periódico local que aún hoy existe. Su editor, Edward W. Cox, introdujo como artículo estrella para el primer número el titulado «Experimento extraordinario, por Andrew Crosse, Esq.» (1). Andrew Crosse (1784-1855) era un científico afincado en Somerset que llegó a ser muy popular, por las razones que aquí explicaremos. Hoy diríamos que era un científico amateur ya que no estaba ligado a ninguna institución académica o compañía industrial. Trabajaba solo y jamás había estado interesado en dar a conocer sus resultados, excepto por correspondencia epistolar con otros científicos, como era común en su época. De hecho, sus experimentos sobre producción de pilas voltaicas y electromineralización (formación de minerales mediante el uso de corrientes eléctricas) realizados en su propia finca de Fine Court, Broomfield (Condado de Somerset), eran tan bien conocidos en la comunidad científica de su país, que la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia le invitó a presentarlos en una conferencia en su reunión en Bristol de ese mismo año. Su brillante exposición le dio un notable prestigio en los círculos académicos y también cierto renombre entre las fuerzas vivas de la región.

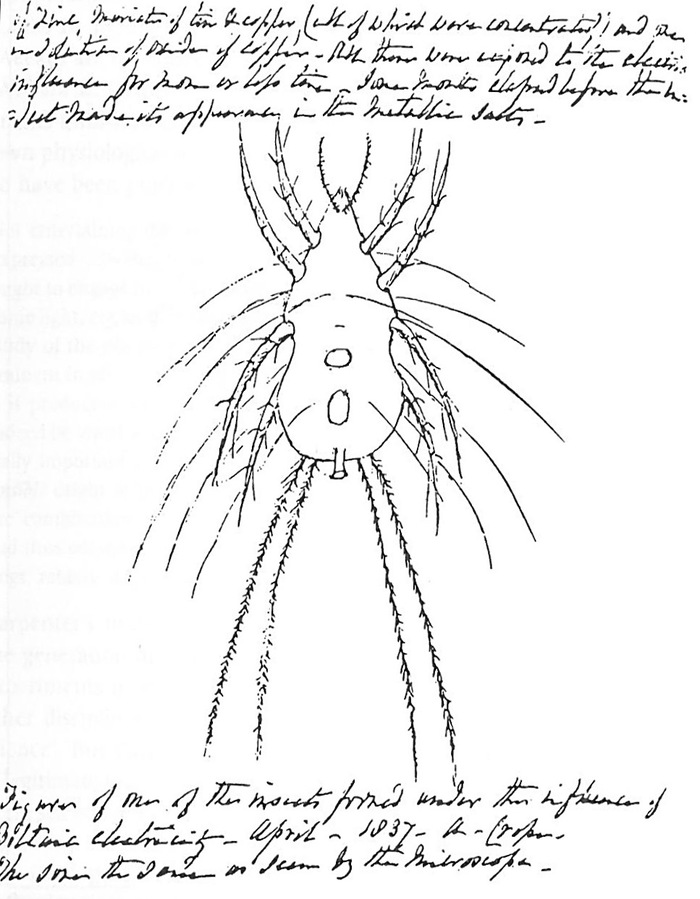

Crosse era conocido en la región porque en su finca se llevaban a cabo experimentos eléctricos que iluminaban la campiña con el refulgir de sus rayos y cuyas atronadoras explosiones alarmaban a los campesinos del condado. Intrigado por las noticias llegadas de Bristol, Cox se fue a visitar la finca de su ya célebre vecino científico para entrevistarlo y conocer de primera mano los detalles de sus investigaciones sobre electricidad. Estaba seguro de que el artículo sería bien recibido por los lectores de su flamante periódico porque, en aquellos años, todo lo relativo la electricidad, un fenómeno aún misterioso pero capaz de transformar milagrosamente tanto lo vivo como lo muerto, era noticia de interés general. Pero lo que el director del periódico describió en el artículo del primer número del Somerset County Gazette no era solo una visita al espectacular montaje eléctrico de un laboratorio perdido en el campo. Lo que desveló en ese artículo fueron los resultados de un reciente hallazgo que Crosse le había comentado con exquisita prudencia durante la visita, sin ánimo de que fueran publicados dada la importancia de los mismos y la falta de una explicación convincente. Era un descubrimiento absolutamente extraordinario: la aparición de seres vivos —ácaros, por más señas― en un experimento realizado con materiales puramente inorgánicos: una disolución de sílice y una roca volcánica a través de la cual pasaba una corriente eléctrica producida por dos electrodos de platino.

¡Cox entendió que Crosse había creado vida artificialmente! ¡Que había creado un organismo a partir de la materia inerte! ¡Que había creado vida!

Recordemos que estamos en 1836, en una época en la que la teoría de la generación espontánea había caído en desgracia en virtud de los trabajos de Francesco Redi y Lázaro Spalanzani, aunque aún estaba por llegarle la puntilla final de la mano de Luis Pasteur, de modo que había un gran interés por el fenómeno vital, así como una gran expectación con las promesas de progreso de la electricidad, del galvanismo. En ese contexto, el artículo de Cox sobre la creación de vida produjo un enorme revuelo. Crosse reaccionó inmediatamente y el día 3 de enero de 1837 escribió una carta titulada «To the editor of the Taunton Courier. Broomfield, Jan. 3 (1837) (2)» aclarando que los resultados se habían divulgado sin su permiso, que la descripción de sus experimentos que se hacía en el artículo no era rigurosa y que, en todo caso, él no afirmaba haber ‘creado’ ácaros, sino que no se pronunciaba sobre cómo aparecían. Pero ya era tarde. El 4 de enero de 1837 The Times publicaba en Londres el artículo de Cox y enseguida cientos de otros periódicos y revistas de todo el país, de Europa y de América se hicieron eco del extraordinario «descubrimiento». Una noticia así era imparable. A pesar de las puntualizaciones de Crosse, la creación de vida mediante el uso de la electricidad fue aceptada en poco tiempo por el público como un hecho. Cundió la idea de que Crosse pretendía emular al Creador, ser un dios. Él, un hombre prudente y modesto, poco dado a mostrarse en público, solo contestó a través de artículos científicos, en algunos casos con cierta amargura, como en el que publicó en 1837 en las Transactions of the Electrical Society of London:

I have met with so much virulence and abuse, so much calumny and misrepresentation, in consequence of the experiments I am about to detail, and which it seems in this nineteenth century a crime to have made, that I must state …that I am neither an «Atheist,» nor a «Materialist,» nor a «self-imagined creator,» but a humble and lowly reverencer of that Great Being, whose laws my accusers seem wholly to have lost sight of. More than this, it is my conviction that science is only valuable as a means to a greater end. (3)

A pesar de esta confesión, Crosse fue denostado ―e incluso amenazado― como ateo, materialista y blasfemo, y se le llegó a llamar el «Diablo Crosse». Sin ir más lejos, ese mismo año, Fraser’s Magazine publicó una ficción satírica titulada «The New Frankenstein» inspirada descaradamente en el caso Crosse. El relato trata de un estudiante que utilizaba el galvanismo para hacer cristales y había osado crear insectos a partir de rocas volcánicas. En un momento de la historia el suelo se abre bajo los pies del protagonista y aparece Satanás para recriminarle a él su osadía, quitarle la vida a su funesta creación, y condenar a ambos al fuego eterno. Finalmente, todo resulta ser un sueño. Crosse siguió sufriendo las consecuencias de este acoso durante el resto de su vida e incluso después de su muerte. En 1979, Peter Haining en un libro hábilmente titulado El hombre que fue Frankenstein, se empeñó en defender que Mary Shelley conoció y habló con Crosse tras una conferencia de este en Londres el 28 de diciembre de 1814, es decir, unos tres años antes de la publicación de su famoso Frankenstein. Haining propaló la creencia de que Mary Shelley se inspiró en Andrew Crosse para crear el personaje del doctor.

En realidad, no hay ninguna prueba de que Crosse impartiera aquella conferencia ni de que Mary Shelley llegara a hablar en esa época con Crosse. Aunque lo hubiera hecho, en los años que Shelley escribe y publica su novela, Crosse no estaba interesado en el origen de la vida, y de hecho faltaban más de veinte años para que realizara el famoso experimento en el que encontró los supuestos ácaros, de modo que poco podría haberle inspirado en este sentido a Mary Shelley. Y, más allá de eso, Mary jamás lo mencionó ni en sus detallados diarios, ni en su correspondencia, ni en el prólogo a la edición de Frankenstein de 1931, en el que da cuenta de cómo gestó la obra. La supuesta conexión Andrew Crosse-Mary Shelley tampoco aparece en las extensas memorias que publicó la segunda esposa de aquel, Cornelia Crosse, un elegante panegírico de su esposo «el electricista», como lo llamó en el título de su libro y en la tumba que levantó en su memoria. En fin, una teoría insostenible la de Haining, probablemente escrita para aprovechar el tirón de todo lo que tenga que ver con la genial historia del célebre Prometeo moderno de Shelley.

De hecho, más bien ocurrió todo lo contrario: que la ficción creada por Mary Shelley contribuyó a forjar la opinión colectiva que arruinó la vida profesional de Crosse. Porque cabe preguntarse: ¿por qué en 1837 el mundo quiso creer que Crosse había creado vida artificialmente?, ¿por qué siguió creyendo una noticia de la que no se tenía evidencia y que había sido denostada por el propio científico, por el supuesto «creador»? La respuesta no es otra que porque al final del XVIII y la primera mitad del XIX, en las sociedades donde la Revolución Industrial triunfaba, se esperaba cualquier cosa de la ciencia y de la naciente y poderosa tecnología. Y se la temía. El propio Frankenstein, publicado casi veinte años antes, es una obra crítica sobre las terribles e incontrolables consecuencias morales que traería el desarrollo irrefrenable de la ciencia, en concreto, desvelar el principio de la vida y, por supuesto, crearla. Como es bien sabido, pero a veces olvidado, Frankenstein no es el nombre del monstruo, sino de su creador, Víctor Frankenstein, un científico que se atreve a emular a Dios y crear la vida como hizo el Prometeo «plasticator» (4) de la Grecia clásica. Mary Shelley reconoce en el prólogo de su obra que el experimento no es del todo imposible a tenor de los últimos avances de la ciencia, aunque evita —hábilmente— explicar la receta exacta que siguió el Dr. Frankenstein para infundir vida a su amasijo de restos humanos so pretexto de impedir que otros emularan tan descabellado logro. Tan solo le basta poner en boca del doctor que «le iba a poder insuflar una chispa de existencia». Y es que la atmósfera revolucionaria de los años que tratamos estaba impregnada por doquier de las manifestaciones del progreso científico y tecnológico.

La máquina de vapor perfeccionada por Watt —tan evidentemente poderosa frente a la tracción animal— que propició la Revolución Industrial y los enormes cambios sociológicos y económicos que inevitablemente conllevaba. Los avances tangibles de la química de Boyle y Lavoisier, o la vacuna de Jenner. Los misterios de la energía eléctrica que revelaban los Volta, Franklin, o Galvani con llamativas experiencias y descubrimientos. El alumbrado y la calefacción a gas, los ascensores, el globo aerostático, los barcos a vapor, las bicicletas y primitivos automóviles, etc. Pero, sobre todo, es que esa ciencia que se realizaba en los laboratorios del mundo en la primera mitad del XIX se divulgaba con una tremenda eficacia por los teatros, museos, tertulias y salones de reunión de todas las ciudades europeas. Abundaban las conferencias sobre el poder de la electricidad y sobre ilusiones ópticas. Había demostraciones con los llamativos avances de la física y la química. Triunfaban en los teatros las linternas mágicas y las «fantasmagorías» a base de ilusiones ópticas. Pero sobre todo tenían una enorme popularidad los espectáculos galvánicos, en los que los actores asombraban a los espectadores usando máquinas electrostáticas para crear corrientes eléctricas, desde pasarlas a través de una cadena de personas unidas por las manos (como en los célebres «calambritos» mexicanos) a erizar el pelo de sujetos voluntarios, a realizar levitaciones o incluso inducir movimientos involuntarios de pobres mendigos o «revivir» animales muertos. Mary Shelley, de hecho, acude a una de ellas, según se lee en su propio diario de 1814:

Wednesday, December 28.— Shelley and Clara out all the morning. Read French Revolution in the evening. Shelley and I go to Gray’s Inn to get Hogg; he is not there; go to Arundel Street; can’t find him. Go to Garnerin’s Lecture on electricity, the gases, and the phantasmagoria; return at half-past 9. Shelley goes to sleep. Read View of French Revolution till 12; go to bed. (5) (6)

Este ambiente de convencimiento en el poder de la ciencia y la tecnología había preparado a la sociedad para creer cualquier noticia basada en la ciencia, incluida la fabricación de vida. Debe ser fácil de entender para el lector porque, en buena medida, es una atmósfera similar a la de nuestra sociedad actual, donde los avances de la biomedicina, la llamada inteligencia artificial y el impagable papel de la divulgación científica, tanto la honesta como la interesada, han convencido a la humanidad de que acepte como hechos probados puros deseos de los científicos y de los grupos de presión en la ciencia. Por citar solo un ejemplo, ¿cuánta gente da hoy por hecho que existe vida extraterrestre sin que tengamos aún prueba de ello?

El artículo de Cox sobre el «descubrimiento» de Crosse fue una noticia de impacto imparable porque había una opinión pública crédula que lo aceptaba como verosímil, y unas fuerzas prorrevolucionarias a las que les interesaba hacer ver que ese logro era cierto o podría ser cierto. Pero los conservadores y religiosos, por un lado, y los románticos reticentes de la ciencia, por otro, aprovecharon el impacto mediático de la noticia para atacar sin compasión al científico y desprestigiar la corriente política y económica que promovía el avance de la Revolución Industrial.

Crosse, un científico honesto y prudente, había realizado hasta ese año de 1836 importantes aportaciones a la fabricación de baterías (pilas voltaicas) y al conocimiento de la conducción de la electricidad. Pero el virulento ataque frenó su producción y, sobre todo, castró lo que hubiera sido muy probablemente una contribución científica significativa a los estudios sobre el origen de la vida. Porque, sorprendentemente, si analizamos las recetas de los experimentos de Crosse encontramos que la base es la misma que se utiliza para generar unas estructuras minerales de origen osmótico que debido a su semejanza con vegetales se conocen como jardines de sílice. Esto provoca una cierta perplejidad porque, curiosamente, algunos años después de la muerte de Crosse, otros investigadores relacionaron estas estructuras viscosas con formas de hongos y helechos, con el origen de la vida, con el protoplasma que entonces se creía era la sustancia que inducía el principio vital. Los jardines de sílice habían sido descritos en 1646 por el alemán Johann Glauber, pero pasaron desapercibidos durante doscientos años. La pregunta obvia es: ¿estaba investigando Crosse las estructuras osmóticas? Y nuevamente, para nuestra sorpresa, la respuesta es que sí. Lo describe claramente el propio Andrew Crosse en una carta (que dirigió el 12 de agosto de 1849 a la escritora inglesa Harriet Martineau en respuesta a las preguntas que esta le hizo antes de escribir sobre los ácaros de Crosse en su The History of England During the Thirty Years’ Peace: 1816-1846 (1849):

…I must remark, that in the course of these and other experiments, there is considerable similitude between the first stages of the birth of acari and of certain mineral crystallizations electrically produced. In many of them, more especially in the formation of sulphate of lime, or sulphate of strontia, its commencement is denoted by a whitish speck: so it is in the birth of the acarus. This mineral speck enlarges and elongates vertically: so it does with the acarus. Then the mineral throws out whitish filaments: so does the acarus speck. So far it is difficult to detect the difference between the incipient mineral and the animal; but as these filaments become more definite in each, in the mineral they become rigid, shining, transparent six-sided prisms; in the animal they are soft and have filaments, and finally endowed with motion and life. (9)

En nuestra opinión, es muy probable, aunque obviamente indemostrable, que si Crosse hubiera tenido la calma necesaria para seguir desarrollando sus investigaciones se habría percatado, tras concluir que sus «ácaros» eran contaminaciones biológicas, de que lo verdaderamente interesante de sus experimentos era la formación de esas estructuras. De hecho, unas décadas después, Moritz Traube (en 1866) y Carl Vogt (en 1882) y, ya a principios del siglo XX, Stéphane Leduc y Alfonso Herrera relacionaron tales estructuras osmóticas con el origen de la vida sin citar a Crosse. Este tenía a mano lo que necesitaba, un marco teórico que inspirara la interpretación de los jardines químicos. Ese marco teórico lo iniciaron Hugo von Mohl y Jan Evangelista Purkyně con la idea de protoplasma para referirse al líquido viscoso y blanquecino que es la base de las células, el descubrimiento que inspiró los estudios de esa fascinante aproximación mecanicista al origen de la vida, de esa primitiva biología sintética de los citados autores. Todas esas aproximaciones biológicas fueron más tarde descalificadas con la llegada de la moderna biología celular y de la bioquímica, pero una contribución temprana de un científico como Crosse habría cambiado —quien sabe cómo— el derrotero de esos estudios.

Este año que celebramos el bicentenario de la publicación de Frankenstein merece la pena rescatar la memoria de Andrew Crosse, que no fue un Dr. Frankenstein, sino un apasionado y honrado científico adelantado a su tiempo en algunos aspectos, entre ellos, para su desgracia, en ser víctima del sensacionalismo periodístico, literario y social. Una de las tareas de los medios de comunicación es contribuir con información contrastada a la creación de la opinión pública sobre los diversos temas que interesan a los ciudadanos. A veces, demasiadas veces, la prevalencia de otros intereses conocidos o inconfesables pervierte esta misión convirtiéndola en una herramienta de manipulación de conocida eficacia, lo que se ha dado en llamar periodismo amarillo. El poder de esos medios es tan inmenso que incluso consigue a veces trastocar los serios, aunque lentos, mecanismos que la ciencia tiene para separar lo probado de lo falso, o de lo supuesto. El escándalo vende, crea famosos y genera dividendos. Ojalá se quedara ahí, pero no es inocuo intelectualmente. El periodismo, hoy especialmente el de las oficinas de prensa de las grandes corporaciones que hacen o financian la ciencia, también es capaz de influir en el trabajo y en la conciencia colectiva de los científicos, y en el desarrollo histórico de la propia ciencia. El caso de Andrew Crosse, injustamente llamado Dr. Frankenstein, y de su asombrosa relación con los estudios sobre el origen de la vida es un buen ejemplo.

______________________________

(1) Abreviatura de ‘Esquire’, un título honorífico que denotaba un cierto estatus social.

(2) Taunton es la capital del Condado de Somerset, y el Taunton Courier era un periódico que ya existía desde 1810.

(3) «Me he enfrentado a tanta virulencia y abuso, tanta calumnia y tergiversación, como consecuencia de los experimentos que estoy a punto de detallar, y que en este siglo XIX parece un crimen haber cometido, que debo declarar… que no soy ni un «ateo» ni un «materialista», ni un «autoproclamado creador», sino un humilde y modesto venerador de ese Gran Ser, cuyas leyes mis acusadores parecen haber perdido de vista. Más que esto, estoy convencido de que la ciencia solo es valiosa como un medio para un fin mayor».

(4) El mito de Prometeo tiene dos versiones históricas: el ‘Prometeo pyrophoros’ que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, y el ‘Prometeo plasticator’, que creó y modeló al hombre a partir de arcilla. En el siglo III e. c. las dos versiones ya estaban fundidas, de modo que el fuego de la vida animaba al hombre creado a partir de la arcilla.

(5) Según Peter Haining y otros, esta conferencia la impartió Crosse, y Mary Shelley quedó impactada con ella. Como vemos, el diario de esta apunta a unos hechos muy diferentes.

(6) «Miércoles, 28 de diciembre. Shelley y Clara salen toda la mañana. Leo la revolución francesa por la tarde. Shelley y yo fuimos a la posada de Gray a buscar a Hogg; Él no está allí; Vamos a la calle Arundel; tampoco lo encontramos. Nos fuimos a oír la conferencia de Garnerin sobre electricidad, los gases y la fantasmagoría; volvemos a las nueve y media. Shelley se va a dormir. Leer La revolución francesa hasta las 12; Me voy a la cama».

(7) Vease J. M. García-Ruiz, Macla 20 (2015) 61.

(8) Recogida en Letters on the Laws of Man’s Nature and Development, by Henry George Atkinson, Harriet Martineau (1851). Y en Memorials, Scientific and Literary, of Andrew Crosse, the Electrician (Crosse, Cornelia A. H. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts. 1857).

(9) «Debo señalar, que en el curso de estos y otros experimentos, hay una considerable similitud entre las primeras etapas del nacimiento de los Acari y de ciertas cristalizaciones minerales producidas eléctricamente. En muchos de ellos, especialmente en la formación de sulfato de cal, o sulfato de estroncio, comienza con una mota blanquecina, como en el caso del nacimiento del ácaro.

Más tarde, esa mota mineral se agranda y se alarga verticalmente, como lo hace el ácaro.

Luego, el mineral lanza unos filamentos blanquecinos como también lo hace la mota del ácaro. Hasta aquí es difícil detectar la diferencia entre el mineral incipiente y el animal; pero a medida que estos filamentos se vuelven más definidos en cada uno, en el mineral se convierten en prismas de seis lados rígidos, brillantes y transparentes; en el animal son suaves y tienen filamentos, y finalmente dotados de movimiento y vida».

Excelente lectura! Como una reducida novela, cuyo personaje no puede no causar compasión al verlo envuelto dentro de una voragine de intereses extraños. Mi agradecimiento a los autores por la divulgación de la vida de este científico casi desconocido y la manera de presentarla.

¡Qué bonita e ilustrativa historia! Muy sugerente en torno al origen (y posibilidades de ‘creación’) de la vida, y al papel de los medios en la difusión (y a veces tergiversación) de la ciencia y de la cultura en general.

Gracias Ines. Efectivamente hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en los periódicos, también sobre ciencia.