Iniciación

Cien personas se han reunido para la ceremonia de iniciación de Yuka. El día es frío incluso para los estándares de la taiga, y la niña tirita a pesar de su abrigo de piel de caribú. Está muy nerviosa. Hoy conocerá el secreto al que los adultos solo se refieren en susurros, y nunca delante de los niños pequeños. Solo tras la ceremonia se le permitirá a Yuka salir del círculo delimitado por los cuatro kilómetros cuadrados en que ha transcurrido su vida, entre las yurtas, el glaciar y el lago. Los ancianos visten a Yuka con el traje ritual, grueso e incómodo. Después le cubren la cabeza con un enorme casco opaco. Durante un buen rato Yuka no va a ver nada.

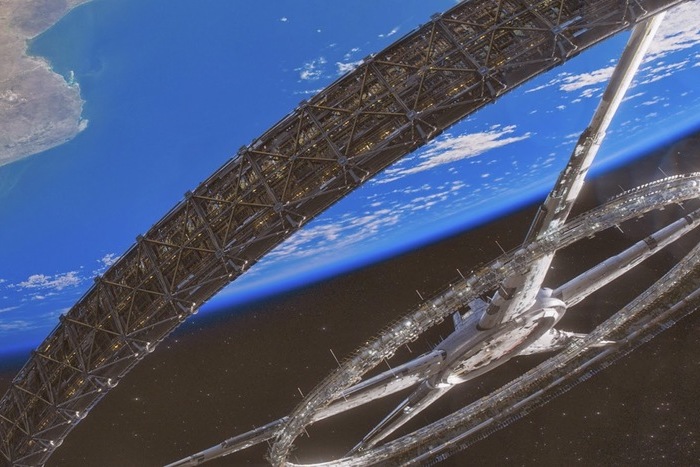

Guiada por los ancianos, Yuka camina hasta que le ordenan detenerse. Escucha unos fuertes sonidos metálicos difíciles de interpretar. Y, tras un instante que parece eterno, Yuka se siente flotar. Pierde contacto con el suelo, como si estuviera nadando bajo el lago, y siente amables empujones de los ancianos. Al cabo de unos minutos oye un zumbido eléctrico y su casco se vuelve transparente. Yuka mira a su alrededor… Y se descubre flotando en el vacío inconmensurable del espacio interestelar, una negrura infinita punteada por incontables estrellas, galaxias, nebulosas. Yuka (cuyo nombre significa ‘estrella brillante’ en inuit) grita aterrorizada sin escuchar las palabras tranquilizadoras que los ancianos susurran por la radio de su traje de vacío. Se tambalea, ingrávida, y ve a su espalda una estructura plateada en forma de doble toroide, una nave que flota, como ella, en el espacio. Comprende que sus cuatrocientas hectáreas de taiga no son más que una pequeña porción de esa gigantesca embarcación. Entiende, en una sobrecogedora epifanía, que esa nave es una diminuta isla de vida en un océano muerto, oscuro y frío.

Exploración

A finales del siglo XX todo rincón de la Tierra quedó ya cartografiado. A los viajeros del siglo XXI hambrientos de lugares nuevos les quedará el sistema solar: colonizar las lunas de Saturno, tal vez terraformar Marte. ¿Y después? ¿Qué quedará por explorar?

Todo apunta a que el límite de la velocidad de la luz es infranqueable, a no ser que alguien logre crear objetos con masa negativa. Sin embargo, no es imprescindible viajar más rápido que la luz para llegar a las estrellas más cercanas. Hay métodos científicamente válidos para acelerar hasta el diez por ciento de la velocidad de la luz: explosiones nucleares controladas, como en el teórico Proyecto Orión de los años cincuenta, o navíos espaciales a vela propulsados por láseres o viento solar. Estas velocidades son lo suficientemente lentas como para limitar los efectos relativistas, y lo bastante rápidas como para llegar a las estrellas más cercanas empleando, eso sí, una considerable cantidad de tiempo. Por ejemplo, para llegar a los recién descubiertos exoplanetas de TRAPPIST-1 habría que invertir cuatrocientos años.

Descartando la hibernación de los tripulantes, la ultralongevidad o métodos transhumanistas como descargar la conciencia en un robot inmortal, la solución más sencilla para un viaje interestelar es crear vehículos capaces de albergar varias generaciones de humanos. Para ello hace falta un gigantesco ecosistema o, mejor aún, una unión de biomas complementarios que aseguren una cierta diversidad ecológica capaz de albergar pueblos y ciudades, bosques y tierras de cultivo. Hábitats artificiales en los que decenas de miles de personas puedan nacer, crecer, reproducirse y morir con una calidad de vida aceptable. En suma: naves generacionales con las que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos puedan conquistar las estrellas.

La idea rondó el inconsciente colectivo desde finales de los años treinta, aunque la primera historia de ciencia ficción que la exploró a fondo fue El viaje que duró seiscientos años, de Don Wilcox, escrita en 1940. En ella una nave llamada Flashaway pone rumbo al planeta Robinello, llevando dieciséis parejas de colonos a bordo (no las suficientes como para evitar una grave endogamia redneck, pero corramos un tupido velo por ahora). El narrador actuará como Conservador de las Tradiciones, un cruce entre sheriff y alcalde que pasará la mayor parte del viaje en hibernación, siendo despertado unos meses cada cien años para comprobar cómo progresa la sociedad de la nave y devolverla al camino recto si fuera necesario. Esta novela breve no ha envejecido bien, pero hay que reconocer que empleó muchos recursos narrativos que otras narraciones sobre naves generacionales exprimieron durante las décadas siguientes.

Tras el primer siglo en la Flashaway, la población se multiplica por encima de lo prudente: el aburrimiento ha hecho presa en la ciudadanía y el sexo es uno de los pocos pasatiempos entretenidos. Al haberse escrito la historia en los Estados Unidos de los años cuarenta, la posibilidad de usar anticonceptivos ni se contempla… Así que el Conservador opta por un autoritarismo reproductivo de supervivencia: esterilizaciones forzosas y restricciones draconianas a la natalidad que acabarán creando castas, desigualdades, descontento crónico y, finalmente, motines y guerras entre familias. Cuenta el Conservador: «la guerra degradó a la población al salvajismo, aunque esa comparación sería un insulto a los salvajes. Con la destrucción de las bibliotecas y depósitos de conocimiento, las creencias dieron paso a las supersticiones, y los recuerdos de la historia pasada degeneraron hasta convertirse en leyendas».

Muchísimas historias de ciencia ficción juegan con involuciones similares. Una de las primeras fue Huérfanos del espacio, de Robert A. Heinlein, en que los pobladores de la inmensa nave generacional Vanguardia han olvidado por completo su propósito inicial, e incluso el hecho de que viajan en una nave espacial autosuficiente. Lo mismo les ocurre a los pobladores de Non-Stop, de Brian Aldiss, que olvidan todo su pasado y crean una mitología propia para explicar su presencia en la jungla en que se ha convertido su nave. Los colonos de la deprimente Buscar en el cielo, de Frederik Pohl y C. M. Kornbluth, no han olvidado del todo su propósito, pero se han convertido en salvajes que recurren al infanticidio masivo como método de control de población.

Pero volvamos a la Flashaway, la nave de la historia seminal El viaje que duró seiscientos años. Permítanme un leve spoiler: los colonos guiados por el Conservador de Tradiciones llegan finalmente a su objetivo, el planeta Robinello, en el año 2666 (¡a Roberto Bolaño le hubiera encantado!). Pero allí, en un mundo que esperaban encontrar deshabitado, son recibidos por una colonia terrestre que les ha adelantado por el camino. La tecnología ha avanzado durante esos seis siglos, hasta el punto de que el viaje de la Tierra a Robinello puede hacerse ahora en menos de una década… Vaya chasco. Y es que no es sencillo elegir el mejor momento para lanzar una nave generacional. El físico Andrew Kennedy ha calculado el momento óptimo para emprender el vuelo sin miedo a ser adelantado, aplicando una fórmula que tiene en cuenta, entre otras cosas, la media anual de desarrollo tecnológico. Vale la pena considerar estos cálculos o se puede acabar como los colonos de A hombros de gigantes, de Robert J. Sawyer, que encuentran ya ocupado su destino y acaban abandonando la galaxia, encadenando un viaje tras otro en busca de un planeta al que llamar hogar.

Supervivencia

En ocasiones no es el ansia de explorar lo que mueve a la humanidad a crear arcas generacionales, sino el puro afán de supervivencia. Ante una catástrofe cósmica que afecte la capacidad de la Tierra para albergar vida, una de las pocas soluciones disponibles sería abandonar el planeta en una o varias naves autónomas, sea para colonizar otros mundos o para esperar el tiempo suficiente hasta que la Tierra vuelva a ser habitable. Esto último es lo que sucede en Seveneves de Neal Stephenson: tras explotar la Luna por motivos desconocidos, el bombardeo de fragmentos lunares sobre la Tierra la volverá inhabitable durante cinco mil años. El poco tiempo disponible antes del desastre no permite la creación de bonitos ecosistemas naturales, sino apenas el lanzamiento de unas cuantas miniarcas modulares, con una ISS remozada como centro de operaciones. Las perspectivas son pesadillescas para los supervivientes: siglos y más siglos atrapados sin remedio en delgadas latas de aluminio y aerogel.

Los terrícolas del futuro en «El arca espacial», una de las mejores historias de la etapa clásica de Doctor Who, tienen algo más de tiempo para preparativos antes de que unas erupciones solares dejen inhabitable el planeta… Curiosamente también durante cinco mil años, que debe ser la duración estándar de una tragedia cósmica. La tripulación del arca entra en una apacible hibernación apenas interrumpida por insectos caníbales alienígenas, como suele suceder en estos casos. En otro capítulo más reciente de Doctor Who llamado «La bestia de abajo», la estrategia de huida de los ingleses ante una catástrofe inminente es particularmente radical: arrancar las islas británicas de la corteza terrestre y convertirlas en una gargantuesca nave espacial. Un brexit cósmico en el que todo el Reino Unido se convierte en una nave generacional, con la excepción de Escocia, que prefiere construir su propia nave.

Seguir esa línea de pensamiento nos llevaría al siguiente nivel: construir motores con la potencia suficiente como para convertir un planeta entero en un arca móvil. ¡No puede haber un ecosistema más autosuficiente que ese! En Mundo Anillo de Larry Niven, los titerotes son una raza alienígena que lleva esta estrategia al extremo, alineando cinco planetas en torno a una pequeña estrella artificial. Para huir de la radiación procedente de una cadena de supernovas en el núcleo galáctico, ese sistema solar sintético se acelera a una velocidad altísima, rumbo a la nube de Magallanes… Una flota de mundos llevando en su interior a todos los miembros de una raza. Y es que no basta con sobrevivir: hacerlo con estilo da puntos extra.

Despertar

El ritual de iniciación recreado al principio de este artículo es una de las tradiciones de la nave generacional que imagina Kim Stanley Robinson en Aurora.

Es esta una novela peculiar, escrita con un objetivo iconoclasta reconocido por el propio autor: destruir el sueño de la colonización interestelar. Con la implacabilidad de un dios malvado, Robinson desencadena sobre sus viajeros rumbo a Tau Ceti un torbellino de calamidades: desde el peligro constante de los rayos cósmicos hasta la imposibilidad física de una eficiencia total en el reciclaje, lo que acaba desembocando en carencias graves de elementos químicos imposibles de obtener en pleno vuelo («¿Bromo? ¿Quién iba a pensar que necesitaríamos más bromo?»). Otro problema gravísimo es la diferencia en los ritmos evolutivos de las diferentes especies confinadas en un espacio cerrado. Las bacterias mutan (y, por tanto, evolucionan) a un ritmo muy superior al de animales y plantas, lo que acaba resultando devastador para un hábitat aislado: plagas en las cosechas, mortandad en el ganado, enfermedades incurables en los humanos… Estas superbacterias serán uno de los factores causantes de la «involución de zoo», la degeneración progresiva que en estudios de antropología insular se ha observado en todo ecosistema cerrado y endogámico. Sin contacto con el exterior y remezcla de genes y experiencias, cada generación resulta un poco menos inteligente, sana y capaz que la anterior.

Robinson presenta también una batería de dilemas éticos. Para empezar, resulta problemática la estructura social autoritaria y protofascista que se tiende a adoptar en circunstancias extremas de supervivencia. Además, los colonos originales consintieron enrolarse en una misión peligrosísima con pocas posibilidades de supervivencia, pero sus descendientes, los críos que nacerán, vivirán y morirán en la nave sin poder pisar jamás la Tierra, no tendrán esa misma elección.

Ante todo esto, los personajes de Aurora se preguntan: ¿Por qué no puede la humanidad contentarse con el sistema solar? ¿Qué desmedido orgullo nos hace apuntar a las estrellas cuando aún no hemos resuelto los problemas de nuestro propio planeta? Es difícil no ver cierta hibris en este fragmento de la antes mencionada A hombros de gigantes: «Nos fuimos de la Tierra por la misma razón por la que el Homo sapiens sapiens cruzó el estrecho de Gibraltar. Es lo que tocaba que hiciéramos como especie, y por eso triunfamos sobre los neandertales. Necesitábamos ver lo que se escondía tras el otro lado del estrecho, tras la siguiente colina, tras las estrellas lejanas. Es lo que nos dio dominio sobre nuestro planeta natal, y es lo que nos convertirá en reyes del espacio infinito». Esta visualización de la humanidad como dueña del universo es enormemente popular, aunque a mí siempre me pareció más acertada la definición que Bill Hicks da de la raza humana: «un virus con zapatos». La colonización de las estrellas como una infección autorreplicante, destruyendo planetas a su paso. Hay quien ya considera Marte como un «planeta B» en que los ricos y poderosos podrán refugiarse de las catástrofes ecológicas que amenazan a la Tierra. Es inevitable pensar en Wall-E y el Axioma, su nave generacional: un hotel galáctico de lujo en que la humanidad engorda indolente mientras la Tierra se tambalea entre toneladas de basura.

En el cuento Padres fundadores, de Stephen Dedman, los únicos que se toman la molestia de colonizar otros mundos y no volver jamás a la Tierra son los grupos radicales que desean alejarse de la sociedad: anarcocapitalistas, amish, supremacistas blancos. Un personaje de Aurora medita: «Cuando la vida se vuelve lo suficientemente inteligente como para abandonar su planeta, también es demasiado inteligente como para querer irse. Porque sabe que no funcionará, así que se queda en casa. Disfruta de su hogar. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ni siquiera se molesta en tratar de contactar con otros planetas. ¿Para qué? Nunca oirían respuesta». Esa es la respuesta de Robinson a la paradoja de Fermi, la que se pregunta por qué no hemos recibido noticias de ningún extraterrestre a pesar de vivir en un universo en que la vida es estadísticamente probable. Sencillamente las civilizaciones están alejadas por distancias tan inimaginablemente enormes que resulta imposible el contacto.

¿Renunciamos pues a las naves generacionales? Bueno, no del todo. No hace falta añadirle motores cósmicos a la Tierra para que la consideremos una nave espacial natural. ¿No es acaso el vehículo que nos sostiene y alberga en nuestro viaje enloquecido por un cosmos en perpetua expansión? ¿No es la propia Tierra una diminuta isla de vida en un universo gigantesco que, por lo que sabemos, es en su mayor parte árido, muerto y frío? Un personaje de Aurora reflexiona sobre esto con una variación sobre un poema de Cavafis que servirá para terminar este viaje:

No hay nuevo mundo, amigo mío, ni nuevos mares, ni otros planetas, no hay adónde ir. Estás ligado por un nudo que no puedes deshacer, cuando comprendes que la Tierra es una nave también.

Pingback: Un diminuto punto de luz en la negrura – El Sol Revista de Prensa

En definitiva, tendremos que extinguirnos acá o en los alrededores. Bueno, es algo desalentador, pero después de todo está en el orden de las cosas. No hay nada eterno, ni el universo con su obstinación en crear posibilidades. Tiempo atrás leí un cuento del cual una de sus tantas viscisitudes, luego del abandono de la Tierra en inmensos tubos con ciudades y campos dentro y girando sobre si mismo para crear una gravedad artificial, era que siendo dos convoyes larguísimos (al inicio era uno solo: por motivos politicos y religiosos terminaron siendo dos, uno al lado del otro), a un cierto momento y por motivos puramente físicos -rotación, avance y atracción de las masas-, comienzan a retorcerse sobre el otro, creando una extructura helicoidal, como el ADN. Hermosa figura: la vida que contínua en las aguas inciertas del universo. Reflexiones aparte creo que los agujeros negros son el inicio, en algún lugar incomprensible, de nuevos universos. Muy buena lectura.

Excelente artículo.

Quiero hacer dos aportaciones al mismo, cada una por un motivo diferente.

Por un lado, la genial y por desgracia muy olvidada «Jinetes de la antorcha», de Norman Spinrad. Lleva como veinticinco años descatalogada en castellano, y por desgracia nadie se atreve a reeditarla, quizá por su breve extensión (apenas supera las ciento cincuenta páginas). Pero no es difícil de conseguir. Y su lectura merece muchísimo la pena. El autor nos muestra, con terrible habilidad, una «tercera vía» que no especificaré, para que el lector curioso tenga la oportunidad de descubrirlo por sí mismo a través de la lectura.

Por otro lado, en aras de la defensa de la buena Ci-Fi española, la imprescindible «La nave», de Tomás Salvador. Os sorprenderá.