Una mañana de principios de marzo, los habitantes de una plácida isla en medio de un vasto océano vieron como tres pequeños barcos de vela se acercaban a la costa. Las tripulaciones de esos navíos vestían ropas harapientas, con la piel quemada por las largas horas al sol. Sus ojos estaban hundidos, las costillas casi asomaban en sus costados, sus bocas estaban roídas por las privaciones y la sed.

Los nativos, sorprendidos, se lanzaron a la playa con sus canoas, y abordaron las embarcaciones para dar la bienvenida a los visitantes. Gesticulando, hablando excitados, subieron a la cubierta y empezaron a negociar, cogiendo cualquier objeto que encontraran, pidiendo algo a cambio a los exasperados marineros de ultramar. Estos, confundidos y agotados, acabaron por disparar varias salvas con uno de los cañones de hierro forjado de uno de sus barcos, ahuyentando a sus ansiosos anfitriones.

Este fue el primer contacto de los chamorros con una expedición europea. Era el 6 de marzo de 1521, y Fernando de Magallanes acababa de descubrir la isla de Guam. Su tres buques, Trinidad, Concepción y Victoria, llevaban tres meses sin avistar tierra firme.

Magallanes y los suyos consiguieron convencer a los nativos de que les diesen víveres y provisiones a cambio de hierro, un bien muy escaso en las islas, antes de partir. Antonio Pigafetta, el cronista veneciano de la expedición y el primer hombre en usar el nombre «océano Pacífico» en un mapa, no guardó un buen recuerdo de la primera visita a Guam. En sus escritos, la bautizó como «isla de los Ladrones». Con ese nombre fue introducida en el Padrón General, el mapa oficial y secreto de los mares del mundo de la Corona española dibujado y actualizado por los cosmógrafos de la Casa de Contratación en Sevilla.

Tras esto, Guam fue olvidada, sin que ningún europeo volviera a visitarla durante varias décadas.

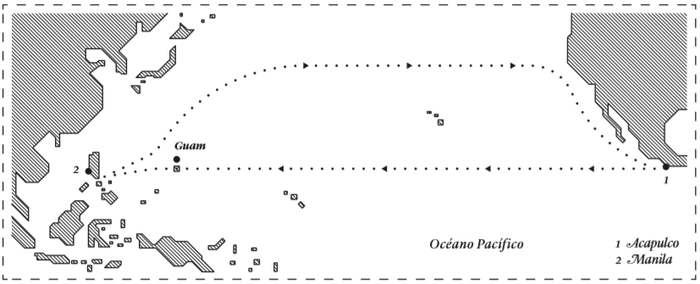

Los marinos españoles habían descubierto cómo cruzar el océano Pacífico de este a oeste, pero pronto se dieron cuenta de que el camino de vuelta era bastante más complicado. La Corona quería establecer una ruta comercial entre sus posesiones americanas y los ricos puertos de Asia. Incluso antes del establecimiento de colonias en la región, varias expediciones fueron enviadas para no volver, perdiéndose en naufragios, ataques piratas o choques con los portugueses. No fue hasta 1565 cuando dos miembros de la expedición de Legazpi para conquistar las Islas de Poniente (como se conocían por aquel entonces la Filipinas), Alonso Arellano y Andrés de Urdaneta, descubrieron que era posible volver hacia América navegando más al norte. El tornaviaje, o ruta de Urdaneta, abrió la puerta a que el Imperio español fuera un coloso de dos océanos, con rutas comerciales que daban la vuelta al mundo.

La Corona no tardó en hacer de la travesía entre América y Asia una de sus rutas oficiales de comercio. Los galeones salían de Acapulco rumbo al oeste, cruzando el océano a la altura del paralelo doce. Si los vientos no eran favorables, los navíos se detenían en Guam para reaprovisionarse en su camino hacia Luzón y las Filipinas. En algunos casos, según algunos autores, los españoles se habían desviado para hacer escala en Hawái, un descubrimiento que se mantuvo en secreto en los archivos reales durante siglos. Los chamorros, tras años de tranquilidad, empezaron a tener visitas ocasionales de buques españoles llenos de marineros hambrientos.

Nunca recibieron demasiadas. En 1593 los mercaderes de la Casa de Contratación de Sevilla se quejaron de que los barcos provenientes de Oriente, cargados de seda, porcelanas y especias, estaban debilitando su monopolio sobre el comercio con las Indias. Un decreto del rey Felipe II entonces limitó la ruta del Pacífico a dos buques anuales, uno en cada puerto. La ruta comercial más lucrativa del rico y poderoso imperio, la que conectaba con las riquezas de toda Asia, se vería limitada a dos barcos. Durante más de dos siglos, los galeones de Manila fueron los barcos más grandes, pesados y resistentes del mundo, llevando tantos tesoros de Oriente como fuera posible en sus bodegas. Guam, sin embargo, nunca vería demasiados viajeros, y los españoles nunca vieron la necesidad de establecer una base permanente en la isla.

Por suerte o por desgracia para los habitantes de la isla, que algo fuera innecesario nunca fue un obstáculo de peso para los siempre activos misionarios de la monarquía católica. Diego Jerónimo de San Vitores y Alonso de Maluendo era un tipo de Burgos de familia noble. Como buen hidalgo, sus padres querían que fuera militar. Dieguito, no se sabe si por vocación religiosa o porque esto de alistarse a los tercios durante la guerra de los Treinta Años no parecía algo demasiado saludable, prefirió hacerse jesuita, que es donde iban los curas con ganas de marcha en esa época. San Vitores, en su fervor religioso, se presentó voluntario para ir a predicar el evangelio a las Filipinas.

En esa época, a mediados del siglo xvii, irse de misionero a Manila exigía ser un tipo bastante tozudo. La travesía de Sevilla a Veracruz duraba, con suerte, de dos a tres meses. Tras eso era necesario cruzar México a pie, otro mes largo de camino. Una vez ahí, el galeón de Manila tardaba cuatro meses en completar su travesía, siempre que los vientos fueran favorables.

El galeón de 1662 en el que cruzó San Vitores no tuvo demasiada suerte con los vientos, así que se vio forzado a detenerse en Guam. El jesuita encontró allí una isla paradisiaca, tranquila, bendecida por la naturaleza. También encontró un montón de nativos que eran muy amables y exóticos, pero que, pobrecitos, no habían aún sido convertidos a la verdadera religión católica. Tras a buen seguro darle una tabarra insoportable al pobre capitán del galeón a ver si le dejaba repartir Biblias, San Vitores siguió camino a Manila, no sin jurar que algún día volvería a esa isla.

Lo hizo, seis años después, tras bombardear al buen rey Felipe IV y a la reina María Ana de Austria con cartas sobre la importancia de salvar las almas de esos infieles chamorros y traerles la buena nueva del evangelio. El hombre volvió a Acapulco, reclutó a un puñado de mexicanos que le hicieran de escolta, unos cuantos curas de pueblo, y se fue a cristianizar Guam.

La cosa no fue del todo mal, al menos al principio. San Vitores no iba a crear una colonia a sangre y fuego, sino a vender su libro, e hizo el esfuerzo de todo buen misionero de aprender el idioma, importar cosas como la agricultura y ganadería y ser buena persona. En menos de un año el jefe Quipuha había sido bautizado y había autorizado la construcción de una iglesia. Por desgracia, como ocurrió en otros lugares, los colonos españoles no solo trajeron Biblias, sino también enfermedades, y los nativos empezaron a sufrir una serie de epidemias que redujeron la población de la isla de veinticuatro mil a menos de nueve mil en apenas dos décadas.

Los años malos, dicen, empezaron con un malentendido. San Vitores y el resto de jesuitas se lanzaron a bautizar a todo el mundo, que para algo había que darles la salvación y todas esas cosas buenas de Cristo. En abril de 1672, el buen Vitores y su asistente, un filipino llamado Pedro Calúñgsod, se enteraron de que la mujer del jefe Mata’pang, líder de uno de los poblados, había dado a luz. Obviamente, la niña tenía que ser bautizada. El problema es que eso no le hizo nada de gracia al jefe.

Según el santoral de la Iglesia católica (porque, faltaría más, tanto Calúñgsod como Vitores son santos), un criminal chino de Manila llamado Choco, que estaba exiliado en Guam, estaba difundiendo rumores sobre que el bautizo era la manera en que los malvados sacerdotes jesuitas estaban matando a los bebés chamorros. Mata’pang había escuchado esas insidias, y en un ataque de furia, arrojó varias lanzas hasta matar a Calúñgsod, que en su fe optó por no defenderse, asesinó a Vitores a machetazos y después lanzó los dos cadáveres al mar.

La cosa acabó como siempre acaban estas historias, con la guarnición liándose a tiros con los nativos, y veinte años de insurrecciones y guerrillas. Mata’pang fue ejecutado en 1680, y la cosa no acabó hasta 1698, con los españoles obligando a los nativos del resto de islas del archipiélago a trasladarse a Guam y concentrando a los chamorros en cinco poblados. Con la ayuda de la Iglesia, la vieja cultura indígena empezó a desaparecer; casi todo lo que sabemos de ella proviene de los diccionarios e informes antropológicos de los mismos jesuitas.

Durante doscientos años, Guam fue, a buen seguro, la posesión más remota y más inútil de todo el Imperio español. Una isla del tamaño de Ibiza en medio del Pacífico, parada ocasional del único galeón que las nunca suficientemente bien versadas en economía autoridades habían tenido a bien permitir como conexión con el resto de la monarquía. Los virreyes de México utilizaron la guarnición de la isla como el lugar ideal para enviar a todos esos soldados demasiado borrachos, vagos, pendencieros o rebeldes que se quisieran sacar de encima. Los gobernadores de Filipinas hicieron lo propio con sus funcionarios.

Guam empezó el siglo xviii con tres gobernadores espectacularmente corruptos incluso para los laxos estándares de la época. Supongo que, ya que a uno le enviaban al culo del mundo como funcionario, en la única maldita posesión de toda la monarquía donde no había nada de valor, al menos iba a aprovechar para robar todo el dinero que fuera humanamente posible de los veinte mil pesos de subsidio que cada año llegaban de México y oprimir a los nativos mediante trabajos forzados. Todo esto lo sabemos por las investigaciones judiciales bien documentadas que se hicieron esos años, porque el único destino peor en toda la monarquía que gobernador de Guam era, probablemente, ser el secretario judicial de la Corona en esa isla perdida.

Guam era cordialmente detestada por las autoridades españolas a ambos lados del Pacífico, hasta el punto de que los gobernadores de Filipinas llegaron a dar instrucciones secretas a los galeones para que evitaran tener que pagar el subsidio. Durante años, la Corona se preguntó qué narices hacían pagando tres compañías de soldados, un gobernador y un puñado de funcionarios para hacer felices a los cuatro chiflados jesuitas que estaban evangelizando a los habitantes de las Marianas. Dado que las epidemias estaban matando a la mayoría de ellos, llegaron incluso a considerar deportar a toda la población a Manila y echar el cierre a la colonia. El único motivo para mantener la guarnición acabó siendo evitar que ingleses u holandeses tomaran la isla y la utilizaran para atacar a los galeones. En vez de irse, la monarquía acabó llenando la isla de fuertes.

La independencia de México, en 1815, supuso el fin del viejo galeón de Manila, e hizo que Guam pasara de ser una base estratégica a una anécdota en mitad del océano. Lejos quedaban las insurrecciones chamorras, y aún más lejos cualquier atisbo de interés de Madrid por todas esas islas. Guam quedó como un destino ocasional de balleneros rusos, franceses e ingleses, científicos y turistas despistados, y presidiarios filipinos que eran encarcelados en este lugar remoto. Los únicos sucesos dignos de mención durante todo el siglo xix son algún motín de prisioneros reprimido con fusilamientos, una epidemia de viruela y el ocasional tifón tropical.

Todo cambió el 20 de junio de 1898, cuando el USS Charleston y tres transportes armados se plantaron en la bocana del puerto de Agana. Pensando que era una visita oficial de alguna clase, los dignatarios locales se acercaron al puerto, casi aplaudiendo al crucero de guerra americano. Nadie en Guam sabía qué estaban haciendo ahí; el último mensaje que habían recibido desde Madrid llegó a mediados de abril. Juan Marina, el gobernador militar de la isla, no tenía ni idea de que Estados Unidos había declarado la guerra a España el 21 de ese mes. El único buque fondeado en Guam era un mercante japonés; la armada ni siquiera se había molestado en destinar un buque de remos a la isla.

El capitán del USS Charleston, no se sabe si sorprendido por la inoperancia local u orgulloso del factor sorpresa, disparó trece cañonazos al fuerte español que vigilaba la entrada al puerto. Nadie resultó herido porque en el fuerte no había nadie, aparte de una docena de cañones de la era napoleónica oxidándose al sol. Los españoles enviaron un bote con dignatarios hacia el crucero de inmediato, no para quejarse o rendirse, sino para pedir perdón porque la guarnición no tenía pólvora y no podía responder a las salvas de honor. Fue entonces cuando el capitán Glass les comunicó que sus países estaban en guerra y, como consecuencia, debía tomarlos prisioneros.

Al día siguiente, tras un ultimátum del capitán americano, Juan Marina rendía la isla y su guarnición de cincuenta y cuatro soldados incondicionalmente a los americanos, sin que nadie opusiera ninguna resistencia. Nadie en la Administración española protestó. A nadie pareció importarle demasiado. Guam, esa colonia maldita en medio de un océano que ya no dominaban, dejaba de ser española, doscientos treinta años después.

Antes de partir, el capitán Glass nombró a Francisco Portusach gobernador interino de la isla. Portusach, aunque nacido en Barcelona, resultó ser el único habitante de la isla que era ciudadano americano.

Pingback: guam island: una colonia de la que pasamos olímpicamente - LO + VINTAGE MAGAZINE

Disfruto con esta prosa irónica para relatar gestas, pero al final, como siempre, retorno a esos personajes que fueron de carne y hueso y a sus vicisitudes. Un viejo mío maestro llamó a ese lapso de tiempo de travesías Época Heroica. Creo que mejor hubiera sido Época de Locos, con la valencia benigna del término, visto que entre un héroe como Aquiles y otro loco como Ajax no hubo diferencias, pero por lo menos dejar bien en claro que para el cometido de tales hazañas estaba la certeza de que, como mínimo, mitad de las naves no volverían y era de locos acometerlas. Le agradezco por el entretenimiento de leer, con sonrisa incluida, un pedacito de historia que desconocía.

Informativo y ameno, como es lo usual en estos artículos históricos de JotDown, ¿todos de una misma persona? Si es así, gracias por la labor de servicio público. Y si no, gracias por este artículo. Soy de otra de esas islas que fue una posesión inútil que pensaron en despoblar (pero no podían tenerla las potencias enemigas), buena para hacer felices a cuatro jesuitas chiflados, remota, y muy pobre, aunque al menos tenía visitas de barcos dos veces al año.

Gracias por el artículo, coincide con un periodo en el que estoy leyendo bastante sobre el dominio español del Pacífico, muy buena lectura adicional.

Sin embargo, yo tenía entendido que las Islas de los Ladrones eran las Carolinas menores, en concreto las Marianas o las Marshall/Micronesia… ¿no es así?