Hace un siglo, solo un siglo, los grandes coleccionistas de pintura, burgueses ricos y con una educación esmerada, muchos de ellos judíos, comenzaron a preguntarse si acaso no había que dejar de comprar exangües damiselas de Puvis de Chavannes con un brazo en alto ante el mar garzo, robustas matronas de Cabanel tumbadas en lechos pugilísticos o campesinas romanas de Corot demasiado aseadas para ser ciertas. Les había entrado una duda existencial.

El siguiente paso fue preguntarse si acaso no habría que comprar obra del alegre y multicolor Matisse, las escenas ajardinadas de Monet vistas a través de la vibrante calima o las avenidas parisinas de Pissarro con enjambres de transeúntes perdiéndose en la lejanía. En muy pocos años el valor de la pintura académica y simbolista cayó en picado. Comenzaron a subir de precio de un modo vertiginoso algunas pinturas que sus compradores no entendían ni gozaban, pero con un instinto infalible sabían que iban a ser las más cotizadas en una década.

Estaba comenzando un fenómeno turbador y sobre el que apenas sabemos nada. Sin previo aviso, tener en el despacho unos caballos de Meissonier, signo de máxima elegancia y opulencia el año anterior, era ahora una horterada, una falta de decoro. En su lugar aparecían chocantes pinturas piramidales con desnudos contrahechos y un cromatismo inverosímil. Cuando alguien entraba en aquel despacho cuyos muebles habían abandonado el viejo estilo monárquico y se acercaban cada vez más deprisa a los estilos industriales nórdicos y miraba el cuadro con expresión estupefacta, el dueño de la casa, los pulgares en el chaleco, comentaba con tono despreocupado, «Es un Cézanne». A partir de ese momento no tener un Cézanne colgado en el despacho fue signo inequívoco de fracaso, de no estar en la cima.

Las obras de arte se estaban comportando con la enigmática inconsistencia de esa fuerza que todo lo va a dominar a partir de la Primera Guerra Mundial y que llamamos «la moda» porque no sabemos lo que es. Sabemos, eso sí, que los signos visibles han tomado el lugar de los signos legibles y que el sentido del instante, del lugar, de las personas y del periodo histórico depende ahora de ellos. «Un signo somos, indescifrable», escribió el mayor poeta de Occidente, y ahora iba a cumplirse de un modo absoluto.

Hace poco, leyendo la muy recomendable historia de la familia Ephrussi, una de las más poderosas, junto con los Rothschild, en la Europa del XIX antes de que la destruyeran los nazis, me encontré con una escena reveladora (La liebre con ojos de ámbar, Acantilado). Uno de los últimos Ephrussi, el encantador tío abuelo del narrador, se instala en Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, hacia 1947. Un día, paseando por el centro aún en ruinas, ve salir de un local a unas jovencitas japonesas vestidas con blusas y faldas de colores chillones, gafas de sol, lazos en el pelo y zapatos de tacón, todas ellas cogidas del brazo cantando y riendo. Parecían universitarias californianas. La gente del país les lanzaba miradas de indignación o de estupor en cantidades equivalentes. A partir de ese día fueron aumentando las japonesas modernas que incluso fumaban y desapareciendo las antiguas, las milenarias japonesas ornamentales y sumisas.

Ese es exactamente el fenómeno que dio entrada a lo que solemos llamar arte actual, modernidad o vanguardias. En los albores del siglo XX, los signos visibles se convirtieron en las Sagradas Escrituras y a su alrededor comenzaron a aparecer los intérpretes, hermeneutas, rabinos, profetas… un gigantesco sanedrín capaz de escrutar cada signo y decidir su verdadero significado. Pronto ocuparían la totalidad del mundo civilizado y hoy son imprescindibles en los gabinetes ejecutivos de las democracias.

Nuestro sentido, lo que somos, lo que creemos ser, ha sido acaparado desde aquellas lejanas fechas por los signos visibles, desde los más sagrados (el arte y la arquitectura, por ejemplo) hasta los más laicos y populares (la música de masas, la ropa, el maquillaje). ¿Por qué se produjo ese desatinado desvío de la letra a la imagen? Nadie lo sabe. Solo alcanzamos a narrar cómo se produjo y seguimos estudiándolo para ver de dar con su secreto y a lo mejor enmendar tanta insensatez.

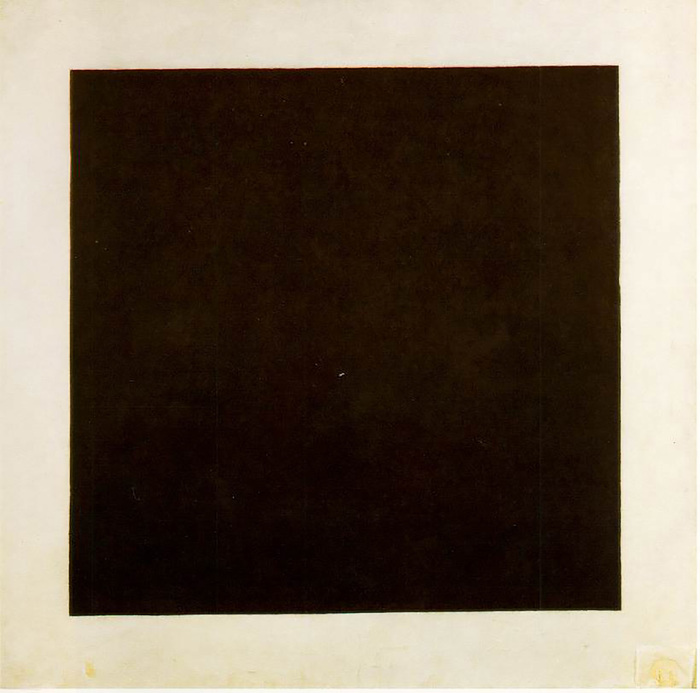

Las artes mismas pronto lo entendieron y procedieron a representarlo. ¿No son las imágenes visuales las que dan el diagnóstico exacto de cuál sea el estado de nuestra conciencia? Pues representémosla adecuadamente. En 1915 Malévich pinta su Cuadrado negro que es, naturalmente, un cuadrado negro bidimensional. Allí estaba la verdad última de la pintura y la verdad de los signos, lo que en el antiguo régimen de la letra se correspondía con el Apocalipsis. Desde entonces ha sido imitado en cientos de ocasiones. Hay un género específico llamado «monocolor» dedicado a este subsistema de la abstracción.

Bien es verdad que en 1918, Malévich, que ya había experimentado en qué consistía la Revolución bolchevique y que era espiritista, pintó el cuadro Blanco sobre blanco, un cuadrado blanco bidimensional. No obstante hay que decir, y es un dato trascendental, que no ha tenido ni muchísimo menos la repercusión del cuadro negro. Muchos expertos lo ven como una consecuencia del misticismo de Malévich, de su desesperación religiosa, de su, en fin, decadencia.

Nosotros somos, desde entonces, un cuadrado negro. Una oscuridad indescifrable ante la que miles de expertos clavan sus ojos desconcertados. Oscura, pero también cuarteada, porque la pintura está totalmente craquelé. Quizás como nuestra conciencia…

Yo, quizás por no ser una persona culta, nunca fui muy amigo de esa pintura «conceprual» que se entendía en un contexto sociopolitico determinado y siempre vi como estandarte de esa corriente a Malevic, me parecía una pose carente de sentimiento.

Por otro lado soy de esas personas que esta sociedad que tiende a estigmatizarlo todo, diria que padezco el síndrome de Sthendal, me emociono sobremanera ante el arte que me impresiona, habiendo llegado a pasar la vergüenza en más de una ocasión, de llorar ante un cuadro y para mi sorpresa, el cuadro que más me ha impresionado en mi vida, en una exposición itinerante que pasaba por el Museo del Prado, fue ese cuadrado negro, es algo que no puedo explicar y que trastocó todas las ideas que tenia sobre el arte.

Lo de usted no es un síndrome, sino un don.