Avery es Robert Johnson. Clara Smith. Tommy Johnson. Niccolò Paganini. Avery es, en definitiva, Fausto. Cada época y cada disciplina artística ha tenido el suyo. Pintores, cantantes, compositores y bluesmen han perseguido con ahínco el virtuosismo en su especialidad, pero el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos y no todos esos baches pueden ser superados con la única fórmula del esfuerzo y la constancia. Hace falta más. Mucho más. Se requiere ese algo que nos permita romper con el canon, abrir una senda aún no explorada y pasar a la historia como pionero. Esa cualidad que, o se tiene, o muy difícilmente se logrará desarrollar. A no ser que se recurra a ciencias oscuras. Aun a riesgo de que se sospeche de nuestro acuerdo con Mefistófeles. O precisamente por ello.

Un pacto que no deja de beber de una moral cristiana que nos insiste en el mensaje de que conseguir poder, riquezas, conocimiento u otro tipo de logro debe conllevar buena cantidad de esfuerzos y sacrificios en vida. Que buscar atajos siempre tiene su contrapartida. Que hay un precio muy alto a pagar por los que visitan las zonas más oscuras de su alma, y es el alma misma. Y qué mejor entorno para un alma condenada que la música blues. Ritmos llenos de una melancolía, desamor y tristeza que se asoman desde el propio término blues, y que nacieron interpretados en el seno de una cultura afroamericana que no conocía otro trato que el castigo proveniente de una esclavitud de la que empezaban a emanciparse. Aquel era el lugar ideal para cuervos solitarios, pobres diablos y almas condenadas. Una música que jugueteaba con el vudú y la brujería —prácticas que se llevaban a cabo en las zonas de donde surgió—, y que mezclaba realidad y mito en unas letras que nos explicaban las misteriosas vidas de sus creadores.

De ahí surgió la leyenda del cruce de caminos, reescritura del pacto fáustico. Seguía habiendo un trato, seguía habiendo demonio, pero la parte contratante no solo no tenía tapujos a la hora de hablar del acuerdo, sino que en muchas ocasiones lo convertía en inspiración y lo plasmaba en sus letras. Ahí tenemos a Peetie Wheatstraw, que decía ser el yerno del diablo, o a Clara Smith, que admitió sin reservas sus trajines con el ángel caído en la canción «Done Sold my Soul to the Devil». Hombres y mujeres de raza negra elaboraron unos ritos musicales que coqueteaban con la brujería y, en definitiva, con el mal, y lo presentaban en unas letras que llevaban hasta el trance a un público entregado.

¿Qué tenía de interesante un lugar fronterizo como el cruce de dos rutas en mitad de ninguna parte? Precisamente, su carácter de tierra de nadie. De zona de paso. Un lugar sin nombre en los mapas que no forma parte de ningún territorio definido y que, gracias al folclore del sur de Norteamérica, cobró dimensiones que excedían nuestro mundo terrenal. El cruce de caminos es el origen de coordenadas hacia distintos destinos físicos, pero, gracias a la leyenda de ese diablo que aparece poco antes de las doce de la noche y nos afina la guitarra y, con ello, nuestro genio, ese cruce se presentaba como algo distinto. Un punto de acceso al inframundo. Una intersección entre nuestra realidad y el mismísimo infierno.

El cómic ya había conocido el pacto fáustico en distintas formas e incluso había jugado con la biografía de Robert Johnson —no el primer bluesman en ser asociado al cruce de caminos pero sí el más recordado— en obras como «Me and the Devil Blues», «Love in Vain» o «27: Crossroad Blues». Incluso se había inspirado en ese acuerdo demoníaco en obras como El escultor o Ghost Rider. Sin embargo, todos estos acercamientos eran, o bien biográficos, o bien alejados del concepto del cruce de caminos. Y es ahí donde Avery’s Blues (Dibbuks) ha encontrado su espacio. La narración tiene lugar en los mismos lugares y épocas de Johnson —de hecho, se le menciona en la primera página para dejar bien claro el universo del que partimos— y, por decirlo así, se da continuidad al trabajo del mismo diablo que debió pactar con los artistas reales.

Avery, nuestro protagonista, vive idéntica situación que sus predecesores: desea una maestría que ni todo el tiempo del mundo le permitirá desarrollar, si es que antes no muere borracho o en una pelea de bar. Así que allá que se va, al cruce de caminos donde pactar con un diablo que quiere probar suerte con otro tipo de estímulos: en lugar de su alma, a cambio del virtuosismo con la guitarra, nuestro perro viejo acepta una pequeña modificación en las condiciones del contrato habitual. Si Avery trae un alma cándida, sin pecado conocido, quedará libre del pacto y podrá seguir deleitando a sus audiencias con sus nuevas habilidades a las seis cuerdas. Pero deberá ser alguien inocente y deberá ser en un lugar concreto antes de una hora y día concretos.

A partir de ese momento, el tiempo de Avery se dividirá entre encontrar a esa persona, convencerla y llevarla hasta su objetivo y, por el camino, poner a prueba ese genio obtenido mediante diabólico dopaje. Una trama clásica y aparentemente lineal —ir del punto A al punto B—, pero que irá creciendo en interés a medida que los lugares de paso que se visiten revelen toda la flora y fauna de aquellos parajes tan característicos: el reverendo borracho, los miembros del Ku Klux Klan… Personajes arquetípicos que nos ayudarán a conocer más en profundidad a nuestros protagonistas y que nos permitirán sorprendernos a medida que avance el relato. Porque Angux, guionista de esta obra, ha sabido disfrazarnos de corderito un verdadero lobo de trama que no nos da uno sino dos buenos bocados en forma de giros de guion. Nada es lo que parece en Avery’s Blues, y tanto público como crítica lo han sabido apreciar con incontables nominaciones tanto a la obra como a sus autores.

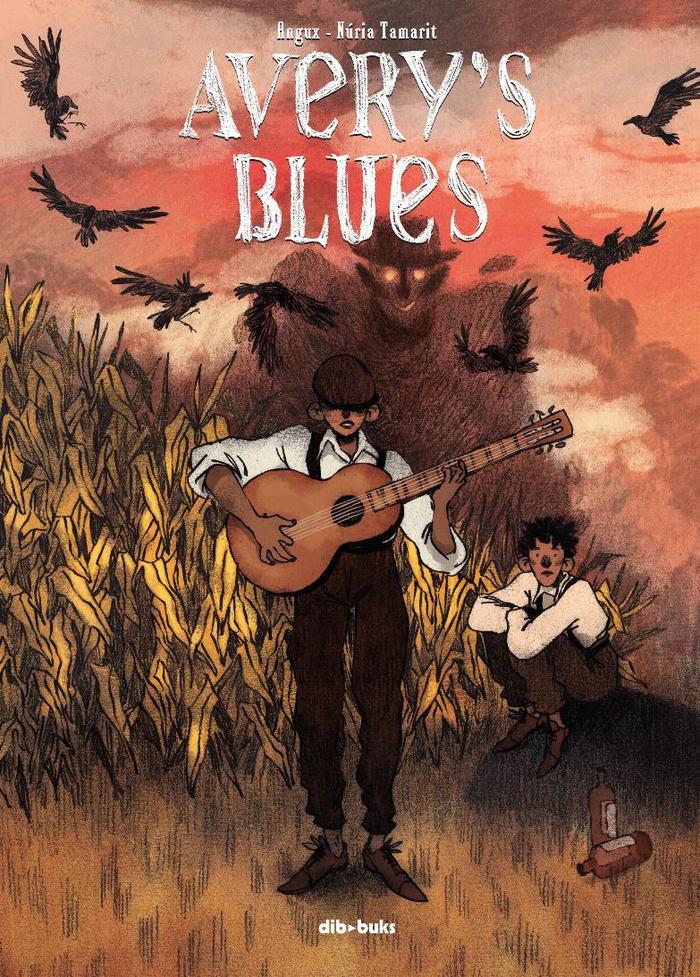

Porque al debutante Angux le acompaña Núria Tamarit, joven ilustradora y artista comiquera que con Avery’s Blues ha dado un verdadero golpe sobre la mesa del mercado nacional y europeo. No creo andar muy desencaminado al suponer que los trabajos se le habrán amontonado tras la publicación de esta obra, y que nos espera mucho y muy bueno de una artista que se siente igual de cómoda en la ilustración como entre viñetas. Su personalísimo estilo se centra en los personajes, dejando en la mayor parte del cómic los fondos en un segundo plano totalmente desdibujado que no hace más que acrecentar esa atmósfera turbia que envuelve las andanzas de nuestros protagonistas y que tan bien plasma con unos colores que nos transportan a la tierra de los pecados. Casi da la impresión de que ese antiguo Mississippi sea más bien una suerte de limbo en el que todos los habitantes cargan con el peso de su penitencia, y donde la muerte no deja de ser una auténtica liberación.

No es Avery’s Blues una lectura complaciente, de las de acabar con una sonrisa por desenlaces felices o destinos repletos de dicha. Como la música blues de la que nace, esta obra nos trae todo el desasosiego y la tristeza de cualquiera de sus canciones. Tras girar la última página nos dejará con el amargo regusto propio de la contemplación de una historia bella, pero bella en su pesadumbre. Como sucede con el pacto con el diablo que da pie a esta obra, no hay placer en estas viñetas que no haga sumirse nuestra alma en las tinieblas.