In the early 1930s, at the height of popular fascination with gay culture, literally thousands of (tourists) attended the city’s drag balls to gawk at the drag queens on display there, while newspapers filled their pages with sketches of the most sensational gowns. (George Chauncey)

Si uno se acerca a Christopher Street, en pleno centro del Greenwich Village de Nueva York, se encontrará con un pequeño edificio de ladrillo con una placa conmemorativa. Es el Stonewall Inn, epicentro de las protestas que, como reconoce la placa, dieron comienzo al movimiento de liberación LGTB. En el imaginario popular, gran parte del viaje hacia el reconocimiento de los derechos LGBT empieza aquí. Pero eso sería exagerar. Y la misma placa conmemorativa, aunque discretamente, lo reconoce. En su versión en inglés habla del movimiento de liberación moderno, lo cual deja suficiente espacio para incluir todo lo que ocurrió antes, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Es ese tema, el mundo gay anterior a Stonewall —o, para ser más exactos, el mundo gay (masculino) en la Nueva York del primer tercio del siglo XX— el que interesa a George Chauncey, autor del gran Gay New York. Aunque recientemente haya ganado más fama por haber hecho de testigo en varios de los procesos judiciales clave durante los últimos años —entre ellos Hollingsworth v. Perry, que afirmó que el referendo californiano que había prohibido el matrimonio gay era inconstitucional—, Chauncey sigue siendo seguramente el historiador más reconocido sobre temas LGBT en Estados Unidos.

En Gay New York se dedica a investigar concienzudamente cómo era el mundo homosexual anterior a la Segunda Guerra Mundial —pronto sacará un segundo volumen sobre las décadas posteriores—, un periodo que vale la pena recordar porque no es ni tan positivo como los avances conseguidos desde Stonewall ni tan negativo como la represión de las dos décadas que precedieron a las protestas. Es un periodo diferente, lleno de matices y que en cierta manera rompe varios mitos de la visión whig que asume que la historia de los derechos LGBT siguió una trayectoria de menos a más durante todo el siglo XX. Lo cierto es que durante periodos del primer tercio del siglo XX existieron ciertas ventanas de tolerancia que permitieron que surgieran subculturas gais —más o menos reprimidas por los Gobiernos dependiendo de la época—.

Dos de los mitos, dice Chauncey, son los de la invisibilidad y el aislamiento de los gais anteriormente a los años sesenta. El símbolo por antonomasia de esta visión es el armario (closet), que sugiere que los gais llevaban una vida secreta, solitaria, y sin apenas interacción social o pública con el resto del colectivo. Pero lo curioso es que el armario como parte del vocabulario habitual es algo reciente. Solo aparece en los años sesenta, y antes está totalmente ausente del registro historiográfico.

El mismo significado de salir del armario —coming out en inglés— también ha cambiado en múltiples ocasiones, y su uso actual se parece bastante poco al de principios del siglo XX. Por ejemplo, allá por el Nueva York de los años veinte, coming out no significaba salir de ningún sitio, sino salir a; en otras palabras, pasar a formar parte de un grupo (¡!). La explicación es bastante sencilla. Como tantos otros rituales de grupos discriminados, los rituales del mundo gay eran una adaptación de prácticas que ya existían en otras partes de la sociedad. El coming out era una adaptación de las ceremonias de presentación a la sociedad comunes para las mujeres de clase alta del mundo tradicional anglosajón. Al igual que para las jóvenes aristócratas estas fiestas de debutantes servían de ritual de entrada en la sociedad adulta —a menudo con el objeto de buscar pareja—, el coming out de los gais de principios de siglo se tomaba como iniciación a su respectiva sociedad.

Todo esto era un proceso profundamente social (¡y público!). De hecho, la expresión más popular para describir esta iniciación no era salir per se, que implica un acto individual, sino que a uno lo sacaran de, en el sentido de que era recibido por el resto del grupo. Los balls o festejos con temática gay llegaban a reunir a cientos o miles de personas, y los más famosos a menudo salían en la prensa (aunque el tono de la cobertura evidentemente no solía ser muy positivo). De ese mundo nos quedan tanto numerosos artículos de periódico como diarios y fotografías de los asistentes más famosos o excéntricos. Una fotografía clásica es la de la drag queen Beau of the Ball, tomada por el gran cronista de la vida afroamericana James Van Der Zee.

Esto nos lleva a la pregunta de qué clase de grupos existían en el mundo gay. Beau of the Ball ciertamente no era la única drag queen. Las drag eran uno de los iconos más visibles de la cultura gay de la época, tanto que en los años treinta surgió una breve pero intensa pansy craze u obsesión por las drag queens que permitió que espectáculos que antes estaban restringidos a locales alternativos en las zonas gais tradicionales —como Greenwich Village— saltaran a representarse en los establecimientos de Midtown Manhattan. La respuesta que nos da Chauncey es que la vida gay, en contra del estereotipo del armario, era social, pública y bastante visible. La cultura de los balls no solo era clave para los gais. Durante el renacimiento cultural de Harlem, las fiestas y bailes también eran un espacio clave de socialización de los afroamericanos neoyorquinos, como documentaron Carl Van Vechten o el mismo Van Der Zee.

Pero mientras que la cultura de las drag queen tiene continuidad en el mundo actual, hay otros personajes que hace tiempo que dejaron de existir. Entre estos están las fairies o «hadas», que fueron de los primeros iconos públicos o visibles del mundo gay. Las fairies eran hombres que, sin renunciar al vestuario masculino como las drag queen, adoptaban costumbres y patrones asociados con el género femenino, y a menudo con las tradiciones de las mujeres que ejercían la prostitución —y que eran por lo tanto mal vistas entre las clases medias y altas—. Por ejemplo, se pintaban los labios, usaban maquillaje y se teñían el pelo de rubio. También tenían un estilo propio de caminar y adoptaban voces en falsete al hablar —que a menudo los policías utilizaban para identificarlas—.

Entre las prendas que solían elegir destacaba lo colorido, como por ejemplo las corbatas verdes o rojas. Esto último es fascinante porque hoy en día en el imaginario popular a menudo se asocian las corbatas rojas con símbolos de poder —el famoso power tie que utiliza, entre otros, Trump—. Sin embargo, a principios del siglo XX era un color demasiado llamativo como para ser considerado elegante entre las clases medias y altas. Tampoco es que el llevar una corbata roja le hubiera identificado a uno como fairy. La señal, como cuenta Chauncey, dependía del contexto. Una corbata roja en una fiesta de clase alta simplemente habría resultado rara, pero en ciertos puntos de la ciudad, como el cruce de la calle 42 con la 5.ª avenida, tenía un significado muy claro. Uno de los mejores ejemplos de este icono es The Fleet’s In! (¡Ha llegado la flota!), de Cadmus. El cuadro muestra una escena de marineros en tierra, borrachos y charlando con mujeres —provocó quejas varias por incluir escenas que podían interpretarse como prostitución—. Pero, si miramos la parte izquierda del cuadro, veremos que entre las personas que están intentando seducir a los marineros también se encuentra una arquetípica fairy de la época, con pelo teñido de rubio y corbata roja incluida.

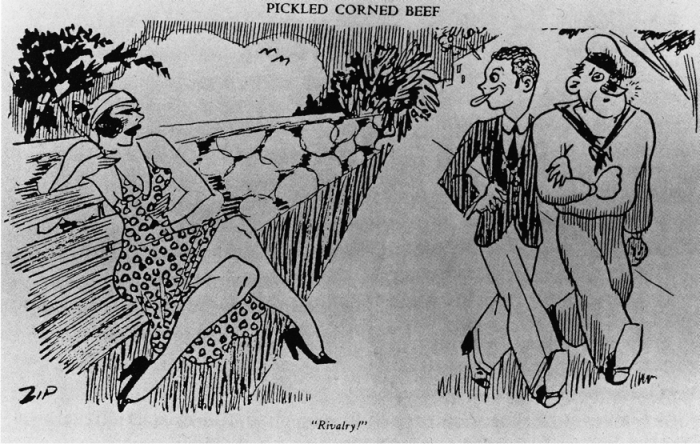

Cabe preguntarse si la existencia de las fairies era ampliamente conocida. Por su representación en periódicos variopintos, parece que sí. El tabloide Broadway Brevities, por ejemplo, a menudo publicaba noticias escandalosas sobre los locales y costumbres de los gais de Nueva York. De esa época nos quedan viñetas que sugieren que todo esto no solo era visible, sino que además muchos neoyorquinos entendían las referencias y costumbres de la cultura. Entre las clases medias y altas había muchos que se acercaban a observar, cual los turistas de la cita del principio, lo que ocurría en locales y barrios gais. Uno de ellos, un estudiante de medicina llamado Nesbitt, se acercó una vez a uno de los grandes balls. Al entrar y ver a cientos de parejas del mismo sexo bailando al son de un baile, se quedó boquiabierto. Más tarde anotaría en su diario: «Uno podría imaginar fácilmente que está (…) en un baile formal rodeado de la gente más distinguida del mundo».

Esta viñeta —que muestra a una fairy robándole el cliente a una prostituta— es llamativa porque muestra otra de las curiosidades más desconocidas de este mundo. Era perfectamente aceptable que un marinero, o cualquier otro hombre «normal» (con muchas comillas, en el sentido moderno de heterosexual), tuviera encuentros con hombres, porque la etiqueta de homosexual o heterosexual no existía per se, o al menos no tenían el mismo significado para todos los grupos y todas las clases sociales. El ser «normal» (o no) se definía en cambio por el rol que cada persona tomaba en la relación. Así pues, mientras que el marinero tomara el rol del «hombre» en el encuentro, y evitara una serie de cosas que se consideraban propias de prostitutas o fairies —entre ellas, curiosamente, el sexo oral—, mantenía su masculinidad intacta. De ahí que fuera perfectamente factible (aunque parezca raro hoy en día) que un marinero eligiera irse con una fairy sin mayores problemas. Como dice Chauncey, la característica más chocante de la cultura sexual de principios de siglo era lo relativamente sencillo que era que dos hombres tuvieran relaciones sexuales sin que se les etiquetara de homosexuales.

Todo esto tenía un componente de clase muy importante. Por ejemplo, la transición del significado de «normal» a «exclusivamente heterosexual» curiosamente ocurrió mucho antes entre las clases medias y altas que entre las clases populares e inmigrantes. Hay multitud de historias y anécdotas curiosas de la época que sugieren que, entre los inmigrantes, los católicos (sobre todo italianos del Mezzogiorno e irlandeses, quién sabe de los españoles) estaban relativamente más abiertos a tener relaciones con las fairies que otros grupos como los protestantes escandinavos o alemanes. Los motivos no se conocen del todo, pero quizá tengan que ver con la ratio entre hombres y mujeres en los colectivos de inmigrantes.

Curiosamente, estos patrones de clase también los encontró Kinsey en su famoso informe sobre la sexualidad en Norteamérica. Entre sus descubrimientos menos publicitados está la tasa de relaciones homosexuales por clase social, que varía bastante. Entre las clases medias y altas la fracción de la gente que declaraba haber tenido por lo menos alguna relación homosexual era bastante más baja que entre las clases populares. Pero quizá lo más interesante es que la fracción de gente que declaraba solo tener relaciones homosexuales era inversa. Cuanto más alta la clase, mayor era la fracción de homosexuales exclusivos. La explicación, que Chauncey reconoce que es difícil de probar, es que entre las clases populares la masculinidad se seguía viendo en función del rol que uno tomaba en la relación, mientras que en las clases medias y altas ya se había extendido la idea de que dependía realmente del género de la persona objeto de interés.

Aunque jamás dejó de existir del todo, las complejidades de este mundo fueron tocando a su fin tras la Gran Depresión. Los motivos son varios, pero quizá de los más importantes fueran la reacción conservadora contra esta clase de comportamientos que siguió a la crisis —y que provocó que lo que antes se veía como inofensivo pasara a considerarse peligroso—, unida (irónicamente) al fin de la Prohibición. La relegalización del alcohol permitió que los Gobiernos intensificaran la regulación de los espacios de entretenimiento, lo cual puso fin al pansy craze y relegó los drag shows y otros espectáculos a los enclaves gais tradicionales.

En definitiva, el mundo gay del primer tercio del siglo XX, al menos en Estados Unidos, es uno de claroscuros. La represión era arbitraria, con años mejores y años peores. Pero la visión habitual de que la vida gay era solitaria e invisible no puede estar más lejos de la verdad. Una vez cumplían el rito de iniciación y salían a la sociedad, los gais no estaban solos. Fueran las fairies que salían a buscar marineros y ocupaban las viñetas de tabloides variopintos, los grandes bailes drag y su importancia para las clases populares y minorías como los afroamericanos, o el salto de los pansies a la escena cultural mainstream de Nueva York, el mundo gay era visible y tangible. Sería una pena que no se conociera más.

Ojalá durase todo el año el orgullo gai este en Madrid para que por lo menos nos limpiasen la ciudad todos los días…como lo hacen durante los fastos…

Quisiera aclarar, como gay, que ha sido metalúrgico, y que conozco, desde clase obrera hasta universitaria, que los conceptos de entender que no se es homosexual a través del «rol», activo o del que penetra, están prácticamente intactos hasta hoy. Entre mis compañeros de trabajo heterosexuales casados y solteros jamas se plantearon sobre su orientación sexual al tener sexo con un gay o trans porque para ellos es una especie de diversión o sucedáneo si no hay mujeres, y porque solo penetran. De todos modos entre esos si e detectado algún «reprimido» pero no muchos.

En cuanto a las clases sociales encuentro al revés, que cuanto «mas alto» mas circunspecto y represivo es el ambiente, quizás porque la burguesía del dinero viejo todavía cultiva cierto conservadurismo religioso.

Sobre esta época están muy buenas las investigaciones de Eribon, «La cuestión gay». La primera guerra mundial y la segunda, paradojicamente fue una «liberación» para muchos adolescentes gays hasta entonces reprimidos en sus ambientes que los puso en contacto con hombres como ellos, y descubrir que no estaban solos en el mundo.