Supongamos que las partículas de luz son atraídas de la misma manera que todos los demás cuerpos con los que estamos familiarizados, (…) de lo que no puede haber duda razonable siendo la gravedad, hasta donde sabemos o tenemos razones para creer, una ley universal de la naturaleza. Bajo esta suposición, si hubiese cualquier estrella cuya densidad fuese lo bastante grande, (…) toda luz emitida por ese cuerpo volvería hacia él por causa de su propia gravedad. (Carta de John Michell a Henry Cavendish, 1783).

Es posible por lo tanto que los más grandes cuerpos luminosos del universo sean, por esta causa, invisibles. (Simon Pierre LaPlace, Le Système du Monde, 1796).

Entre los hombres de ciencia en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII, hubo uno especialmente notable por el amplio rango de su genio y la originalidad de sus métodos de investigación. (…) Aunque muy respetado y estimado por sus contemporáneos, apenas ha recibido de las subsiguientes generaciones el reconocimiento al que el mérito de su trabajo, sin duda, le da derecho. (Archibald Geikie, Memoir of John Michell, 1918).

Las ideas que un día fueron novedosas parecen más fáciles de entender cuando alguien ha conseguido entenderlas y explicarlas antes. Un vehículo con ruedas se nos antoja la manera más lógica de transportar peso a lo largo de un camino, pero solo se entiende esa lógica una vez la rueda ya ha sido inventada y adoptada, cosa que no sucedió al mismo tiempo en todos los lugares del mundo. Lo que hoy juzgamos obvio porque crecemos aprendiéndolo como una verdad indiscutible, no siempre fue tan obvio, excepto para un reducido puñado de mentes excepcionales. Una persona del siglo XXI puede pensar que los principios básicos para describir la realidad que Euclides enunció en su obra Los elementos son poco menos que perogrulladas y, sin embargo, ideas como que «una línea recta puede ser dibujada usando dos puntos cualesquiera» requirieron de un talento superior para ser concebidas y reconocidas como verdades fundamentales. La mente humana no encuentra gran problema en asimilar ideas ya elaboradas, pero producir nuevas ideas es un logro tan difícil que algunos razonamientos que ahora nos parecen muy simples apenas fueron entrevistos por unos pocos individuos a lo largo de los siglos, hasta que el resto de la humanidad por fin estuvo preparado para compartirlos. Esto es así en todas las disciplinas humanas. ¿Quién no ha escuchado decir sobre los cuadros cubistas de Picasso que «eso lo podría hacer yo»? Pero se necesitó un Picasso para realizar por primera vez un trabajo cuyos principios otros encontraren fáciles de comprender e imitar. Por ello, a quien consigue la hazaña de producir conocimientos nuevos lo llamamos «genio», título honorífico que procede del latín gignere, «engendrar». Cuando repasamos la historia de las ideas, lo de menos es que un genio acierte en todo; si ha sido el primero en formular una idea que anticipaba o posibilitaba nuevas formas de pensar, no importa que esa idea se demostrase errónea después, pues de igual modo su autor merecía la inmortalidad.

En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército uno de los físicos y astrónomos alemanes más brillantes de su tiempo, Karl Schwarzschild. Acababa de cumplir cuarenta años, una edad más que inusual para un recluta. Aún peor: al vestir el uniforme abandonaba una fructífera carrera científica en la que había abarcado con admirable versatilidad diversos ámbitos del conocimiento humano. Pero ni siquiera la crudeza de las batallas pudo detener su producción intelectual. Mientras servía como oficial de artillería, participando en aquellas carnicerías que terminarían asustando a la propia historia —de largo curtida en toda clase de horrores—, Schwarzschild continuó generando ideas nuevas. Aprovechaba los tiempos inertes entre un combate y el siguiente para cambiar los cañones por lápiz y papel, dedicando las horas de su descanso a analizar con entusiasmo la teoría de la relatividad general que su colega Albert Einstein acababa de presentar al mundo. A finales de 1915, el propio Einstein recibió una carta enviada desde las trincheras; en ella Schwarzschild le ofrecía la solución a las «ecuaciones de campo» que Einstein, el futuro premio nobel, no había desentrañado todavía. El ahora soldado decía: «Como verás, la guerra me ha tratado lo bastante bien como para, pese al intenso fuego, permitir que me aleje de todo ello y pueda emprender este paseo a través del país de tus ideas». Einstein, muy sorprendido, respondió con otra misiva, alabando el hallazgo con tono de admiración: «No esperaba que alguien pudiera formular la solución exacta del problema de una manera tan simple». Prometía también que en cuestión de días él mismo presentaría el descubrimiento al mundo científico, ya que Schwarzschild, destinado en el frente ruso, no podía hacerlo por sí mismo. Por desgracia, Karl Schwarzschild no regresó con vida de la guerra. Estando en las trincheras desarrolló una rara enfermedad autoinmune, el pénfigo, que produce ampollas en la piel y las mucosas, y que sin un tratamiento adecuado lo condujo a una miserable muerte.

El último trabajo de Schwarzschild, desarrollado como vemos en las más insólitas y duras circunstancias, ofrecía el soporte matemático sobre el que concebir un objeto cuya masa fuese tan grande que su «velocidad de escape» fuese incluso superior a la velocidad de la luz. Siendo la velocidad de escape aquella que cualquier cuerpo debe alcanzar para abandonar un campo gravitatorio, Schwarzschild deducía que ni siquiera la luz, el ente más veloz concebido por la física, podía correr lo bastante como para escapar de las fauces del hipotético monstruo cósmico. Un monstruo en cuya existencia real, por cierto, Einstein nunca creyó. Aunque impresionado por las implicaciones que ofrecía la resolución de las ecuaciones de campo, Einstein pensaba que ese supuesto Gargantúa espacial que tragaba toda luz era más un bello artefacto abstracto emergido de las matemáticas que un astro presente en el espacio. Algunos colegas suscribieron su escepticismo; otros sospechaban que Einstein, quizá, podía estar equivocado. Los argumentos a favor y en contra acerca de la realidad de los insondables pozos gravitatorios de Schwarzschild se sucedieron durante décadas. No fue hasta los años sesenta que la astrofísica irlandesa Jocelyn Bell Burnell descubrió las primeras estrellas de neutrones, haciendo sospechar que los monstruos podían ser reales. El estadounidense John Wheeler sugirió un nombre quizá inexacto, pero sin duda muy poderoso, con el que bautizar a esa clase de voraces demonios: «agujeros negros». Hoy ya sabemos que tales criaturas están ahí fuera.

Como se ve, el concepto de los agujeros negros parece algo propio del siglo XX, algo derivado de la física einsteniana. Sin embargo, mucho tiempo atrás, en el siglo XVIII, un científico inglés llamado John Michell sugirió por primera vez su existencia. A ojos de casi todos sus contemporáneos la ocurrencia era muy extravagante; de hecho fue desestimada como mera curiosidad y así permaneció ignorada durante otros doscientos años. Hoy, por fin, la figura de Michell ha resurgido como la de un nuevo Demócrito, aquel filósofo griego que hace dos mil quinientos años sugirió que la materia estaba compuesta de «átomos». Michell también se anticipó a su época, más por intuición genial que por un auténtico conocimiento de los verdaderos mecanismos del cosmos. Aun más, la existencia de los agujeros negros no fue el único hallazgo histórico del polifacético Michell; sus aportaciones en varios campos de la ciencia fueron el producto de una mente versátil y fructífera como pocas que haya conocido la humanidad en los últimos dos o tres siglos. El hombre que predijo la existencia de los agujeros negros —¡en 1783!— debería haber gozado de una universal fama póstuma, pero además de su escaso interés por promocionar sus descubrimientos durante su vida, la precocidad de sus concepciones le hizo pagar un precio de cara a la posteridad. En los últimos tiempos, por fortuna, se le ha empezado a hacer justicia. Sus hazañas intelectuales, algunas de las cuales no han sido valoradas hasta nuestros días, ya nunca dejarán de asombrarnos.

Un talento renacentista

John Michell nació en la Navidad de 1724, en la misma época en que murió su compatriota Isaac Newton. Michell, como Newton, era un hombre muy religioso, aunque parece ser que poco dogmático. Ejerció como profesor en la Universidad de Cambridge y durante sus trece años de estancia dio buena muestra de la amplitud de su talento, impartiendo una pléyade de asignaturas siempre al máximo nivel (aritmética, teología, geometría, griego o hebreo), mientras ejercía otros puestos administrativos en la institución y ya de paso tenía energía para obtener sendos títulos superiores en Arte y Estudios Religiosos. El más importante de todos sus cargos académicos en Cambridge fue quizá la cátedra de Geología, disciplina por la que, junto al estudio del magnetismo, obtuvo su prestigio profesional y sería recordado en tiempos posteriores, al menos hasta que la comunidad científica comprendió la magnitud de sus aportaciones en física y astronomía. No se sabe mucho sobre Michell a nivel personal; ni siquiera se conservan retratos suyos, suponiendo que alguna vez encargase alguno. Un colega escribió una breve descripción que se ha conservado entre los archivos del Museo Británico: «John Michell es un hombrecillo bajito, de complexión morena, y gordo. No siendo conocido suyo, poco puedo decir sobre él. (…) Se le estima como un hombre muy ingenioso y un excelente filósofo [científico]. Ha publicado algunas cosas en ese sentido, sobre magnetismo y electricidad». También han llegado hasta nosotros comentarios sobre su constante actividad de investigación en Cambridge; al parecer, cuando no estaba dando clases o ejerciendo tareas administrativas, se encerraba en el laboratorio, donde con gran habilidad diseñaba aparatos para realizar experimentos sobre materias de lo más diverso. Abandonó su puesto en la universidad cuando se casó y contra pronóstico aceptó ejercer la rectoría en una iglesia anglicana rural. Una vez viviendo en el campo demostró poco interés por hacer que sus trabajos se publicasen —cosa que hacía muy de vez en cuando— y su único afán era el de comunicar cada descubrimiento a sus amigos mediante correspondencia privada. Eso no impidió que gozara de fama y respeto entre la comunidad científica: viajaba a Londres con cierta asiduidad y trabó amistad con eruditos como Henry Cavendish, el descubridor del hidrógeno, y Joseph Priestley, descubridor del oxígeno. Cuando no se dignaba aparecer por la capital eran los científicos famosos quienes iban a visitarle a su casa (por ejemplo, el inventor y político estadounidense Benjamin Franklin fue uno de quienes quisieron ir a conocerlo). Pese a su reticencia a cultivar de modo activo cualquier tipo de fama, Michell gozó de un enorme prestigio entre los científicos de su tiempo.

El respeto que inspiraba se debía a lo agudo de sus intuiciones, que en aquella época solían ser revolucionarias. Desde la perspectiva del siglo XXI sabemos que algunas de sus ideas geniales se basaron en principios erróneos, pues la ciencia puntera de su época todavía estaba descubriendo los mecanismos fundamentales de la naturaleza y las concepciones que se tenía sobre el mundo no siempre continuaron siendo válidas. Pero esto es algo que puede aplicarse también a Newton, a Einstein y cualquier otro científico que abordase facetas novedosas en su disciplina. Lo relevante es que algunas de aquellas predicciones producen pasmo no solo por el parecido con realidades científicas que hoy se tienen como indiscutibles, sino por haberlas realizado con medios arcaicos y partiendo de una visión del universo que ya es obsoleta. Un buen ejemplo es su trabajo geológico; Michell gustaba de pasear y realizar excursiones para estudiar los estratos del terreno. Sus observaciones contribuyeron a la comprensión de la corteza terrestre y fue, de hecho, uno de los padres de la sismología moderna. Destacó su concepto del mecanismo de los terremotos; no acertó en todo, pero su trabajo allanó el camino a los investigadores que llegaron después.

En 1755 toda Europa quedó horrorizada por la noticia del terrorífico terremoto de Lisboa, un cataclismo que terminó con la vida de unas doscientas mil personas en Portugal, España y Marruecos, y cuya potencia hoy se estima en un 8.5 o 9 de la escala Richter. Estudiando las crónicas y registros del suceso, Michell llegó a diversas conclusiones sobre los movimientos sísmicos. Dedujo que estaban producidos por el vulcanismo y sugirió una explicación que hoy sabemos errónea pero que sin duda era elegante: imaginó que la lava de los estratos inferiores, al calentar el agua subterránea, estaría creando vapor en grandes cantidades. Cuando este vapor no encontraba una salida, la presión que ejercía sería la única fuerza lo bastante fuerte como para generar fuertes movimientos en la corteza. Aún más llamativo es que tuviese otra intuición, en este caso más certera, cuando después de estudiar la distribución geográfica de los terremotos sugirió que podrían estar relacionados con las fallas, aquellos lugares en donde la corteza terrestre, uniforme en casi todo el territorio, presentaba fisuras. También fue el primero en afirmar que los terremotos no se limitaban a movimientos vibratorios de temblor localizados en regiones concretas, sino que asimismo se desplazaban en forma de ondas que llegaban a lugares mucho más alejados. Así, calculó que el epicentro del gran terremoto de Lisboa se había encontrado en el fondo marino del océano Atlántico, y de paso proporcionó la primera descripción moderna del mecanismo de los tsunamis. Cuando Michell publicó estas conclusiones en una revista de 1760 tenía treinta y seis años; aquel artículo fue uno de los grandes artífices de su prestigio y el logro científico que más laureles le conllevó en vida. La geología continuó siendo una de sus grandes pasiones hasta su muerte.

Otro de los motivos por los que sus colegas le tenían tanto respeto fue la importancia de sus descubrimientos sobre magnetismo, incluyendo el principio fundamental de que la fuerza de atracción ejercida por los polos de un imán decrece en proporción al cuadrado de la distancia. Como en el caso de los terremotos, sus estudios sobre los imanes —sus propiedades, cómo fabricarlos, etc.— tuvieron una enorme influencia en el desarrollo posterior de la disciplina. También fue el responsable de un avance de vital importancia en el conocimiento de la gravedad, aunque en vida no recibió crédito por ello porque murió antes de poder poner en práctica su hipótesis. Inventó un mecanismo llamado «balanza de torsión», que serviría para medir la fuerza de la gravedad que Newton había formulado como hipótesis teórica casi cien años antes. Estaba tan ocupado en otros asuntos que nunca llegó a realizar su planeado experimento con la balanza, y cuando falleció fue su amigo Henry Cavendish quien heredó el artilugio. Tras introducir algunas modificaciones, Cavendish realizó por fin el experimento que permitía medir la masa terrestre y con ello la constante de gravitación universal, llamada «G». Cuando publicó los resultados, se produjo una sacudida en el mundo de la física. Cavendish, cuya personalidad era tan modesta como la de Michell, insistía en que casi todo el mérito le correspondía a su difunto amigo. Aun así, el que quizá fue el experimento de mayor importancia para el desarrollo de las posteriores investigaciones sobre la gravedad es hoy conocido como «experimento Cavendish».

Todos estos hallazgos sobre sismología, magnetismo o física experimental hubiesen bastado para otorgarle a John Michell un lugar destacado en la historia de la ciencia. Su nombre, sin embargo, no brilló como merecía y fueron los geólogos, sobre todo, quienes lo mantuvieron sobre un pedestal. Sin embargo, son sus estudios astronómicos los que hoy más nos sorprenden. Curiosa ironía, porque en su día casi nadie pareció entender sus ideas sobre el cosmos, tan excéntricas que no serían apreciadas, aunque de modo muy distinto a como Michell hubiese imaginado, hasta casi doscientos años después de su muerte.

El hombre que miraba a las estrellas

La habilidad como ingeniero de Michell se trasladó al terreno de los telescopios y durante su vida construyó varios para observar el firmamento. Su principal objeto de interés fueron las estrellas. Muy influido por la astrofísica de Newton, se preguntaba qué efectos podría tener la fuerza de la gravedad sobre ellas. De nuevo, llegó a conclusiones insólitas.

La distribución de las estrellas en el universo fue uno de los asuntos que captó su atención. Los astrónomos de su tiempo imaginaban las estrellas como homólogos de nuestro Sol y pensaban que también eran gigantes solitarias. Cuando dos estrellas aparecían muy juntas en el cielo se debía a una simple coincidencia; suponían que todas las «estrellas dobles» eran estrellas separadas, situadas a diferentes distancias de la Tierra, pero que estando casi en la misma línea de visión producían la impresión falsa de ser una pareja. Este era un paradigma bien establecido y las estrellas dobles habían sido consideradas un accidente de la perspectiva durante milenios. Cosa que parecía de sentido común si se partía de la base de que todos los soles estaban aislados. Pero Michell reflexionó sobre el asunto y creyó que había demasiadas estrellas dobles como para que la mera coincidencia visual pudiese explicar su cantidad. Decidió aplicar una técnica matemática conocida como «estadística», recién inventada por el alemán Gottfried Achenwall, para intentar averiguar si una distribución aleatoria justificaba esa abundancia. Tras realizar concienzudos cálculos, dedujo que en el cielo había muchas más estrellas dobles de lo que podía esperarse por el puro azar. Por lo tanto, muchas de aquellas estrellas dobles tenían que estar realmente juntas. Fue así como propuso la existencia de parejas de soles que estarían muy cerca entre sí, orbitando el uno en torno al otro por efecto de las leyes de gravitación universal de Newton. Se convirtió de esta manera en el primer astrónomo en defender la existencia de lo que hoy conocemos como sistemas estelares binarios. También describió la existencia de cúmulos estelares y sugirió una nueva clasificación de las estrellas según su distancia: «Por la situación aparente de las estrellas en los cielos, existe la más alta probabilidad de que, ya sea por la acción original del Creador, o como consecuencia de alguna ley general (como pueda ser la gravedad), se agrupen en gran cantidad en algunas partes del espacio, mientras que en otras partes hay pocas o ninguna».

Trasladó esta lógica a las Pléyades, un grupo estelar situado en la constelación de Tauro, que es el cúmulo más fácil de distinguir a simple vista. Visto por los telescopios, parecía formado por estrellas de muy diferente tamaño aparente. Como los astrónomos de la época pensaban que todas las estrellas tenían un brillo similar al del Sol, deducían que las Pléyades estaban situadas a diferentes distancias y que su agrupación era un accidente visual. Michell estimó que la probabilidad estadística de que las Pléyades pareciesen un cúmulo sin serlo se reducían a 1 contra 496 000, y por tanto dedujo que todas ellas estaban unidas entre sí por sus respectivos campos gravitatorios. Llevando más lejos el ejemplo de las Pléyades, imaginó que las entonces llamadas «nebulosas» eran en realidad «universos separados» —esto es, galaxias— y que solamente aparecían difusas porque las estrellas que los componían estaban tan lejos que no podían ser distinguidas ni siquiera a través del telescopio, apareciendo como una imagen borrosa similar a una nube de luz. En su afán por descifrar la manera en que las estrellas estaban distribuidas, empezó a usar un método creado por el escocés James Gregory para intentar calcular la distancia hasta las más brillantes usando el paralaje, esto es, el movimiento aparente en la posición de un astro cuando se lo observa desde puntos geográficos diferentes. El paralaje era usado desde mucho antes y había servido para deducir que unas estrellas estaban más cerca que otras, pero sin medir distancias de manera demasiado precisa. Gregory, en cambio, había comparado el paralaje de las estrellas más brillantes con el un astro que se sabía más cercano, Júpiter. Michell hizo lo mismo y, aunque sus mediciones no fueron correctas, acertó, aunque se asume que casi por casualidad, con la distancia a la que podría estar la estrella más cercana, unos cuatro años luz.

Las estrellas oscuras

La afirmación más llamativa de Michell, y una de las que pasó más desapercibida tras su muerte, tenía que ver con el efecto gravitatorio que unos hipotéticos astros supermasivos ejercerían sobre la luz. En el siglo anterior Newton no solamente había formulado la ley de gravitación universal sino que, entre otras muchas cosas, había defendido la idea de que la luz estaba compuesta de partículas (el término «fotón» no fue acuñado hasta 1926 por el químico estadounidense Gilbert N. Lewis, aunque se parecía poco a lo que Newton había imaginado). Los astrónomos y físicos del siglo XVII no habían caído en relacionar esos dos conceptos newtonianos, la gravedad y la naturaleza corpuscular de la luz. O por lo menos no hasta las últimas consecuencias. Fue Michell quien lo hizo, lo cual constituyó la más sorprendente de sus aportaciones.

Si la luz estaba compuesta de partículas, decía Michell, estas partículas debían tener algo de masa y por lo tanto tendrían que estar sujetas a las leyes de la gravitación universal. Así pues, al pasar cerca de un cuerpo más masivo que ellas, la velocidad de dichas partículas sería ralentizada por el campo gravitatorio de aquel. Esta deducción era lógica, aunque también un error comprensible; la física einsteniana demostraría mucho después que la luz no se ralentiza, sino que en cualquier caso podría parecer que un rayo de luz se ralentiza cuando pasa cerca de un cuerpo masivo (porque sigue un camino más largo a causa de la curvatura del espacio) o cuando atraviesa ciertos materiales (ya que los fotones son absorbidos por un átomo, que se sobreexcita hasta producir otro fotón, para lo cual emplea un pequeño intervalo de tiempo). Por descontado, en el siglo XVII Michell no tenía manera alguna de conocer estos mecanismos de torsión espaciotemporal o de funcionamiento subatómico, pero aun así puede decirse que su intuición básica de que la luz es afectada por los campos gravitatorios era, en espíritu, correcta. También se acercó mucho a la verdad cuando propuso el uso de lentes especiales para observar los rayos de luz y medir en ellos un cambio de color que indicase la influencia de los campos gravitatorios. Es decir, Michell pensaba que el «desplazamiento al rojo» o el «desplazamiento al azul» de los haces de luz demostraría su cambio de velocidad debido a la gravedad. Hoy pensamos más bien que ese desplazamiento cromático demuestra una variación en la frecuencia de las ondas electromagnéticas, el llamado efecto Doppler, pero en esencia Michell había entendido los fundamentos de la cuestión y con su propuesta de estudiar el cambio de color estaba anticipando un valiosísimo instrumento para el estudio del cosmos.

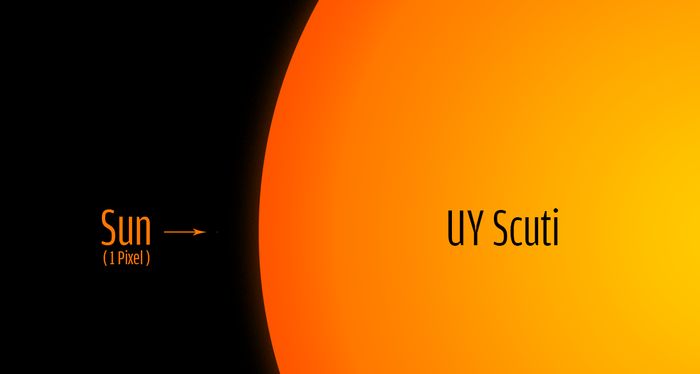

Su descubrimiento más llamativo se produjo cuando llevó todavía más lejos su razonamiento sobre la interacción entre luz y gravedad. Sabía que cada cuerpo posee un campo gravitatorio de cuya fuerza depende la velocidad de escape que permite alejarse de él. Dado que las estrellas eran los cuerpos más grandes y masivos conocidos, Michell se preguntó qué sucedería si existiese una estrella tan enorme que su velocidad de escape no pudiera ser alcanzada ni siquiera por la propia luz. Estimó que se necesitaría una estrella cuya masa fuese quinientas veces más grande que la del Sol (500 M☉, esto significa «quinientas veces la masa solar»), y la imaginó con un diámetro acorde (500 R☉, quinientas veces el radio de la circunferencia solar). Hoy pensamos que semejante diámetro no puede ser alcanzado por un cuerpo de tanta masa, porque la estrella colapsaría sobre sí misma, comprimiéndose hasta un tamaño mucho más reducido. La estrella más grande conocida es UY Scuti, con un diámetro aproximado 1700 R☉. Si estuviese en el centro de nuestro sistema, UY Scuti se tragaría todos los planetas interiores además de Júpiter y Saturno… pero es una súper gigante roja muy poco densa y se estima que su masa no va más allá de 12 M☉. Por el contrario, la estrella más masiva (también la más caliente y luminosa) conocida hoy es R136a1, con una masa de 315 M☉, pero se halla comprimida en un diámetro no mayor de 35 R☉. Para no despistarnos con tanto número: Michell acertaba al imaginar que una estrella podía contener tanta masa como quinientos soles (y muchos más), pero no podía saber que su tamaño no podía alcanzar la misma proporción que su masa. No se le debe culpar por ello; los conocimientos pertinentes todavía no estaban a su alcance. La verdad es que se acercó tanto a los conceptos actuales como lo permitía la física newtoniana que imperaba en su tiempo.

La enorme estrella de 500 M☉ propuesta por Michell tendría, según sus cálculos, un campo gravitatorio tan intenso que «si un cuerpo cayese hacia ella desde una altura infinita, alcanzaría al llegar a su superficie una velocidad superior a la de la luz, y en consecuencia suponemos que la luz se vería atraída con la misma fuerza proporcional a su vis inertiae, como los demás cuerpos, y que toda luz emitida por ese cuerpo volvería hacia él por efecto de su propia gravedad». Dicho con otras palabras, afirmó que una estrella quinientas veces más grande que el sol no dejaría escapar ninguna luz, y se convirtió así en el primer científico de la historia que concibió la existencia de «estrellas oscuras», las cuales serían por completo invisibles pese a su inmensa actividad interna. Expresó la idea por primera vez en 1783, en una carta que envió a su amigo Cavendish, y al año siguiente publicó un artículo en la revista oficial de The Royal Society, la sociedad académica más importante de Inglaterra (a la que pertenecía desde que sus rompedoras hipótesis sobre los terremotos habían cimentado su fama). Sin embargo, la ocurrencia fue juzgada más como una interesante curiosidad que como un descubrimiento en el que merecía la pena profundizar. Un detalle significativo: en 1918, poco después de que Karl Schwarzschild hubiese proporcionado los fundamentos matemáticos para concebir los agujeros negros, la Universidad de Cambridge publicó un interesante libro —y muy bien escrito, en un inglés muy elegante— para conmemorar los trabajos del antiguo profesor de la institución, John Michell. El autor del libro, el escocés Archibald Geikie, era geólogo y no sorprende pues que la parte dedicada a las aportaciones de Michell sobre los terremotos y otras cuestiones geológicas ocupasen un amplio y muy detallado espacio, mientras que las investigaciones astronómicas, aunque explicadas con mucha corrección, eran descritas en un capítulo menos extenso. Pues bien, no hay en ese capítulo mención alguna a las «estrellas oscuras» cuya existencia predijo Michell, lo que da buena idea sobre la manera en que se las había considerado una extravagancia impropia de mayores atenciones. Esto no solamente le sucedió a Michell; en 1696, trece años después de su carta a Cavendish, el francés Pierre-Simon Laplace llegó por su cuenta a la misma conclusión de que podía haber estrellas tan masivas que capturasen la luz, aunque en su caso tampoco su afirmación tuvo efecto sobre la comunidad científica y también sería mejor recordado por otras cuestiones.

Para terminar, Michell no solamente anticipó la existencia de los «agujeros negros», sino que también propuso un procedimiento con el que poder detectarlos. Aunque sus «estrellas oscuras» no emitían luz y por lo tanto no podían ser vistas en el microscopio, Michell supuso que, si su idea sobre los sistemas estelares binarios era correcta, algunas de estas gigantes negras debían de tener compañeras visibles. Sería en el comportamiento de estas estrellas visibles donde podría descubrirse la influencia gravitatoria de su vecina oculta. En efecto, hoy se piensa que este procedimiento —aplicado no solo a la luz visible sino a otras emisiones como los rayos X— puede servir para encontrar agujeros negros que forman parte de sistemas binarios y existen buenos candidatos como V404 Cygni o Cygnus X-1. Es más, a principios de 2016, el sistema binario formado por dos agujeros negros que se estaban fusionando sirvió para efectuar la primera detección de ondas gravitacionales. También se usó un procedimiento similar al propuesto por Michell para detectar los primeros exoplanetas, más de dos siglos después de su muerte. El nombre de John Michell, pues, ha sido como una de sus estrellas oscuras: ha permanecido casi invisible en un rincón de la astronomía, hasta que la casi mágica similitud de sus deducciones con las teorías actuales ha permitido detectarlo de manera indirecta para estimar, por fin, la enormidad de su brillo. De ahora en adelante, el hombre que arrojó tanta luz sobre los terremotos, el magnetismo, la gravedad, los sistemas binarios, las galaxias y los agujeros negros, empezará por fin a recibir una luz equivalente en proporción a su inmensa gravedad.

¿No te cansas de escribir tan bien sobre cosas tan bonitas?

Muy interesante contenido. La gran aventura del conocimiento.

Por otro lado he detectado un pequeño error al emplear la palabra «microscopio» cuando se está refiriendo a «telescopio» (en el principio del último párrafo que comienza: «Para terminar, Michell no solamente anticipó la existencia…»

También hay un «hombre» en el último párrafo que probablemente sea «nombre».

Gracias por el artículo.

Excelente artículo.

¿Estará hoy en día ocurriendo eso mismo pero con otros científicos y con otras teorías?

Excelente artículo. Leerlo es navegar en la ciencia del conocimiento. Muy bueno. No hayo como describirlo.

Gracias por el artículo, muy bien escrito

Fiel al estilo de siempre. Impresionante.

Pingback: Un poco de historia y tipos – Dentro del horizonte de sucesos

Pingback: Todo lo que ha hecho falta para que la foto del agujero negro haya sido posible: un viaje de más de un siglo al corazón del universo | LasVerdades.NET

Pingback: Todo lo que ha hecho falta para que la foto del agujero negro haya sido posible: un viaje de más de un siglo al corazón del universo – KOOWOO

Pingback: Todo lo que ha hecho falta para que la foto del agujero negro haya sido posible - Mundo Tecno

Pingback: todo parece indicar que la ciencia que explica su formación está a punto de resetearse

Pingback: todo parece indicar que la ciencia que explica su formación está a punto de resetearse - Onlitec

Pingback: El agujero negro que no debería existir: todo parece indicar que la ciencia que explica su formación está a punto de resetearse

Pingback: El agujero negro que no debería existir: todo parece indicar que la ciencia que explica su formación está a punto de resetearse – RBD Noticias

Pingback: El agujero negro que no debería existir: todo parece indicar que la ciencia que explica su formación está a punto de resetearse – Radio Centro F.M. 97.1 Pcia. De Buenos Aires

Pingback: El agujero negro que no debería existir: la ciencia detrás la formación de estos monstruos va camino de resetearse por completo - Tec Ofertas España

Pingback: El agujero negro que no debería existir: la ciencia detrás la formación de estos monstruos va camino de resetearse por completo | Tu Liberacion

Pingback: Mario Herrera | El agujero negro que no debería existir: la ciencia detrás la formación de estos monstruos va camino de resetearse por completo - Mario Herrera

Pingback: El agujero negro que no debería existir: la ciencia detrás la formación de estos monstruos va camino de resetearse por completo – Media Ceres

Pingback: History of the discovery of an exciting physical reality - Paudal

Pingback: History of the discovery of an exciting physical reality – Pledge Times

Pingback: Historia del descubrimiento de una apasionante realidad física La tierra semanal - Todo Noticias

Pingback: History of the discovery of an exciting physical reality - The News 24

Pingback: Historia del descubrimiento de una realidad física apasionante – Info-spain