No me puedo ganar la vida escribiendo, es un hecho. No me puedo ganar la vida empinando el codo, es otro hecho.

Decía un personaje de Hanif Kureishi que lo peor que le puedes hacer a Kerouac y compañía es volver a leerlos pasados los treinta. El relato autobiográfico de los últimos quince años de vida de Billy, el hijo de William S. Burroughs, encajaría en la estela de los escritores de la generación beat, como es el caso de las Crónicas de Motel, de Sam Shepard, coetáneo del chaval y heredero del legado de Kerouac, pero su situación es muy diferente. Billy en estos libros no buscaba inspiración, sino detalles sobre su propia vida. Era un personaje más en los textos y biografías de estos escritores.

Escapados sus padres a México huyendo de la policía por sus adicciones, en una borrachera, Burroughs le metió un tiro en la cabeza a su mujer jugando a Guillermo Tell con un vaso en lugar de una manzana. Billy tuvo que enterarse leyendo a Kerouac, así lo cuenta en Maldito desde la cuna (Dirty Works, 2015), de los detalles del suceso y de que Joan, su madre, tenía en realidad los dientes negros, al contrario de como se la imaginaba, y que no dejó de meterse speed ni de beber durante su embarazo.

Eso pudo condenar a su hígado que, tras años de alcoholismo, falló cuando el escritor era relativamente joven, aunque ya llevaba siete años bebiendo y vagabundeando. Dos hechos que marcaron su vida, la tragedia familiar y una cuenta atrás hepática, cuya magnitud solo podemos entender con este libro que recoge sus últimos textos y testimonios de quienes le conocieron.

Estaba teniendo pesadillas desgarradoras y leves delirium tremens, sentía bichos que trepaban por mi cuerpo. Un borracho me dijo: Tú solo espera a que se metan debajo de la piel, hijo.

Probó el alcohol nada más cumplir los veintiún años y nunca lo abandonaría. En sus delirios, culpó de su adicción a su primera mujer. Dice que por miedo al amor que sentía por ella empezó a trasegar cantidades ingentes de cerveza y sin darse cuenta se volvió alcohólico. Como si nada.

No queda claro si esto sucedió antes o después de meterse de cabeza en la drogadicción. Cuando esta otra adicción empezó a darle problemas con la ley, Allen Ginsberg intentó que sentase la cabeza entregándole una fotografía de su madre muerta con la cabeza reventada. Así quiso uno de los padres de la generación beat, también su padrino y ocasional amante, que «espabilase». Billy es el juguete roto de los colegas de su padre.

Nos despedimos en Grand Central y me subí al tren una botella de heroína disuelta envuelta en una bolsa de papel. Me hice un estropicio de la hostia en una vena al tratar de meterme un chute cuando el tren estaba tomando una curva. No quise desperdiciar el chute así que inyecté la sangre de vuelta en la botella. La sangre permaneció allí durante días antes de que volviese a meterme un chute y cuando lo hice me puse malo de cojones.

Es ahí donde reside el encanto y el interés de este compendio de historias autobiográficas, una deriva sin freno a los infiernos mentales y la decadencia absoluta, que trascienden la literatura. No era, como decimos, un autor que tomó el testigo de esa corriente, sino fruto de ella. Estaba condenado por ella.

Sus palabras textuales sobre la generación beat fueron que la perdió de vista sin poder formar parte de ella cuando leer esos textos le producía una contradictoria sensación de déjà vu. Había perdido el barco, una nave en la que «había una fiesta a bordo» y «podía oír la música mientras se alejaba». Pero no podía ser parte, solo consecuencia.

Su amigo el reverendo George Von Hilsheimer dice de él en las notas finales del libro que parecía un personaje propio de las historias dostoievskianas. Y así son sus tormentos, pero su suerte fue más bien la de un personaje de Tolstói, Ivan Ilich, pudriéndose poco a poco por dentro, recapacitando sobre una vida con poco sentido. Aunque la de este personaje fuera la un burócrata, tanto da al fin y al cabo. Sus existencias eran igual de insulsas. El propio Billy reconoce aquí que nada de emocionante, romántico o relevante hay en meterse un pico, como mucho, dice, le daba por darse un paseo. Eso sí, ambos fueron conscientes de que iban a morir antes de tiempo.

Lo mismo que en las Crónicas de Motel de Shepard, que le sacaba solo cuatro años, el fragmento más impactante es el de la lenta agonía y muerte de un familiar, los partes médicos de este suicida a base de alcohol y opiáceos cobran también interés literario. Es la otra cara de la moneda de esa vida errante y nihilista, de alguien que se lamenta porque no puede ser normal, y que cierra el círculo de una manera más brutal y escatológica que la descripción del chute más carnicero que pudiera haberse metido.

Piensa en lo cómodo y sencillo que sería saber que estás haciendo siempre lo correcto, que se te convalide dondequiera que mires; todas las revistas convencionales, los programas de televisión y las películas, e incluso la iglesia, ¡por amor de Dios!

Su calvario comenzó con la patología alcohólica que se llevó a Kerouac a la tumba. Varices esofágicas. Las producen un hígado cirrótico. El enfermo de repente empieza a vomitar sangre sin parar. La primera vez que le pasó, un médico de escasas cualidades le administró Haldol, un medicamento totalmente contraindicado para enfermos hepáticos, y sentenció su hígado.

Ahí debería haberse quedado, pero un milagro médico, la muerte de una joven en el mismo hospital por un accidente cardiovascular, sirvió para que posteriormente le realizaran un trasplante con éxito.

Éxito relativo, porque por la medicación para evitar el rechazo del órgano sufrió una fístula en el abdomen de la que nunca llegó a curarse. Se vio obligado a vivir a escasos metros del hospital para que le sanasen periódicamente un agujero que solo sabía infectarse y que nunca se le cerraba, ni con injertos de piel.

Deambulando de casa en casa de conocidos, encerrado en pisos de alquiler diminutos, no tardó en volver a darse a la bebida. A los amigos les contaba que le había dicho el médico que con un hígado nuevo podía volver a empezar como si nada hubiera ocurrido antes. Y la preocupación general no era esta, sino que pudiese controlar su adicción a los opiáceos en ese estado convaleciente.

A través de la correspondencia con su padre incluida en el volumen, vemos la extraña intimidad que tenía con él. Padre e hijo compartían secretos y sabidurías de yonqui. En uno de los testimonios que deja Burroughs Sr. sobre su retoño, cuenta que cuando le dio por ir escarbando en las basuras como un indigente, llegó a encontrarse una caja de medicamentos opiáceos entera. Todo un tesoro, subraya orgulloso de su chaval.

La indolencia que transmite este padre por la suerte de su hijo la corroboran los hechos. Se lo entregó de niño a sus abuelos, tras matar a su madre, para que lo criaran. En diez años le vio solo tres veces. Después se lo llevó a Tánger de adulto, donde el famoso escritor huyó para drogarse en paz y acostarse a gusto con niños de catorce años, y lo que le preocupó, según relata, es que Billy no mostró ningún interés por aquel lugar exótico como hubiera hecho él a su edad. Le daba igual si se lo hubiese llevado a Toledo (Ohio), cuenta perplejo.

No es algo extraño, ese típico desinterés, en un joven como él, que fue a un colegio privado de Palm Beach con compañeros de apellido Rockefeller, Dodge o Kellogg. En un fragmento de memorias, Billy recuerda cómo Anne Woodward llegó a clase mascando chicle impertérrita la mañana en que su madre se había colgado de un árbol del jardín de casa.

En todo el alud que fue la corta vida de este chico no faltan escenas propias de una América que ya no existe. Los autoestopistas hippies, con la policía prestándole más atención a Billy por llevar el pelo corto por si era un desertor, y salas de striptease con bailarinas retrasadas mentales que recibían instrucciones de su padre tras el telón mientras hacían el número. Hallazgos que solo podían hacer y describir desapasionadamente estos viajeros sin rumbo.

También se refleja la decadencia de la literatura. Billy se percata de que le sale más a cuenta vender manuscritos a coleccionistas —por uno de Ginsberg se pagaban doscientos dólares— que los adelantos de las ediciones de los dos libros que publicó, no más de cien. Su padre le confiesa en una carta que poco saca ya de la venta de libros, que se mantiene dando charlas en escenarios como «proveedores de pociones milagrosas». A veces los bolos eran en discotecas.

Fue perfectamente consciente de que iba a morir joven. Ya de vagabundo solo fantaseaba con su propio suicidio. Convaleciente, sabía que le llegaría el momento en poco tiempo, se apresuró a escribir las caóticas notas ordenadas en este libro y sus fantasía era poder elegir el cómo. Tampoco pudo. Por una carta de su padre a otra persona, al comentar la muerte de su hijo, sabemos que lo que le llamó la atención, lo que le parecía «asombroso», es que Billy hubiese vivido tanto. Y a continuación, en el siguiente párrafo, se pierde en detalles sobre su negocio como escritor y su próximo lanzamiento. Al final, palabras como estas son más frías y duras que el más severo castigo autoinfligido por un politoxicómano terminal. Por eso Maldito desde la cuna es la tragedia griega definitiva sobre todos aquellos que en el siglo XX decidieron vivir como un suicidio porque no supieron hacerlo de otra manera.

Maldito desde la cuna está incluido en el pack de nuestra trimestral Jot Down 18.

Pingback: Maldito desde la cuna – Jot Down Cultural Magazine | METAMORFASE

Pingback: Maldito desde la cuna

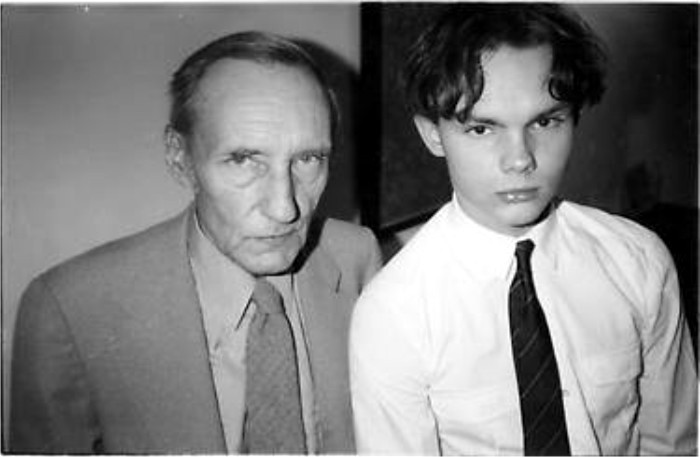

La foto que ilustra el artículo habla por sí sola. Felicidades, un texto ameno e interesante.

Este artículo no es repetido?

¡Gracias!