La literatura española ha sido acusada en más de una ocasión de no poseer a sus propios malditos. Siempre relegada en este aspecto a los franceses —por algo Verlaine, Rimbaud o Mallarmé fueron los inventores del género—, a los lectores comunes nos cuesta nombrar a alguno más allá de Leopoldo María Panero, que de tan maldito va camino de convertirse en un Bukowski hecho al mainstream, pero hay mundo más allá. Muchos críticos y escritores (entre ellos Luis Antonio de Villena, Francisco Umbral o Vicente Molina Foix) han apuntado a autores que datan del siglo XIX hasta otros más contemporáneos y cercanos a nuestros días: Alejandro Sawa (el Max Estrella de Valle-Inclán), Remigio Vega Armentero, Andrés Carranque de Ríos, Gonzalo Torrente Malvido (hijo de Torrente Ballester), Rafael Cansinos Assens o incluso José María Fonollosa, rescatado por Albert Pla (bien avenido en este grupo) en un disco tremendo: Supone Fonollosa.

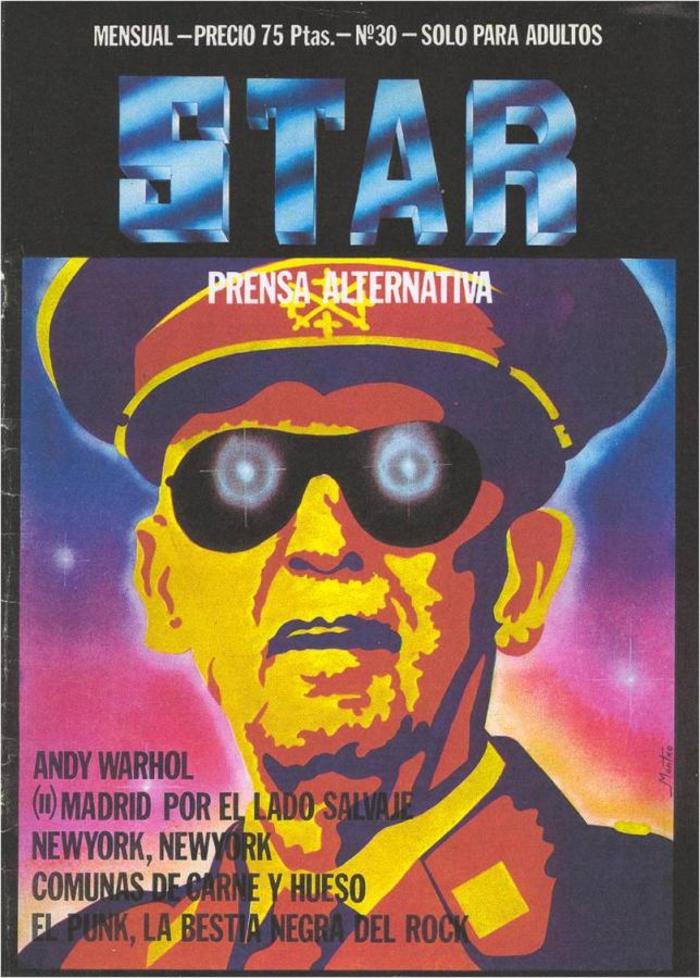

Todos ellos, en su vida y obra, reúnen las características que ya venimos recitando de memoria, como si de un manual se tratara: falta de reconocimiento en vida, muerte temprana (relacionada con las drogas o, directamente, con el suicidio), una constante desazón que cala en sus textos, un rechazo a todo lo establecido y un estilo de vida bohemio, principalmente. Si atendemos a esta enumeración, observamos que la línea de malditismo en España se sale del gráfico en unas décadas concretas: a los malditos en este país hay que buscarlos desde los setenta hasta mediados de los ochenta y tienen nombre, apellidos, contexto, razones y desgracias. Algunos de ellos —porque siempre hay alguno más aún por rescatar— son Eduardo Haro Ibars, Aníbal Núñez, Fernando Merlo, Eduardo Hervás o Félix Francisco Casanova, junto con la ristra de poetas contraculturales catalanes vinculados a la revista Star: Zane Speer, Jordi Carbó, Pau Maragall, Pau Riba, Pepe Sales y hasta dieciocho que reúne la antología de David Castillo y Marc Balls, Poesía Contracultura Barcelona, editada por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Hoy casi todos están muertos, y en su momento —que fue la Transición española— quedaron del todo ensombrecidos, entre otras cosas, por la llamada movida madrileña.

Para localizarlos hay que ir hacia atrás. Hay siempre un tiempo en el que nos creemos testigos de algo importante, deponentes que asisten a un momento importantísimo de la historia en el que tenemos que detenernos y convocar, al menos, un congreso que así lo anuncie y oficialice. Eso mismo ocurrió —y sigue ocurriendo, a veces incluso con motivo— el 13 de marzo de 1984, cuando un grupo de escritores encabezado por José Tono Martínez y Gregorio Morales se reunieron en torno al congreso Narrativa en la Posmodernidad, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pretendían (junto a otros como Javier Barquín, José Antonio Gabriel y Galán, Luis Mateo Díez, Ramón Mayrata o José Luis Moreno-Ruiz) instaurar las bases de una literatura oficial de la movida, fenómeno cultural que en esos momentos vivía una fase de difusión masiva a través de su institucionalización y consecuente mercantilización y que todavía no contaba con un discurso poético o narrativo tan potente como el musical, el fotográfico o el cinematográfico. El objetivo de estos autores era establecer los cimientos de una literatura de línea posmoderna, que captase lo sutil, así como nuevas parcelas de lo cotidiano; que describiese el gozo de la vida, que experimentara (mejor con el contenido que con la forma) siempre que fuese pertinente para la obra, que rechazase frontalmente el compromiso (a no ser que este fuera con su visión del mundo) y que aludiese a la belleza, a la espontaneidad y al humor. Lo explica bien el ya desaparecido Gregorio Morales en un catálogo que la Comunidad de Madrid editó como complemento de la exposición dedicada a la movida en el año 2007. Este hito tiene sentido dentro del contexto que lo rodea: a finales del año 1983 (en noviembre, concretamente) salía el número uno de La Luna de Madrid (revista de gran calado, altavoz oficial de la movida), cuyo gran titular rezaba «Madrid 1984: ¿la posmodernidad?».

España 1984: ¿posmodernista o no?

Con esta vinculación (movida-posmodernidad), tanto los propios editores de La Luna de Madrid como otros representantes de la cultura y del Gobierno —por entonces lideraban la Administración socialista Felipe González y Enrique Tierno Galván— perseguían dar una visión de un Madrid avanzado, europeo, globalizado, celebratorio y del todo rupturista con su anterior régimen dictatorial. Se trataba del momento de mayor eclosión comercial de la movida, cuando el PSOE la promociona como pieza de marketing frente a Europa y el mundo, lo que tuvo como resultado la pérdida de su componente underground y, por lo tanto, su sentido subcultural. Fue sustancial para el afán del PSOE ofrecer una nueva imagen de España con el fin de integrarse en la Comunidad Económica Europea, borrando de un plumazo posmoderno las brumas del franquismo. Teresa M. Vilarós en su libro El mono del desencanto. Una crítica cultural de la Transición española, 1973-1993 (Siglo XXI Editores, 1998) lo deja bien claro: «Españolas y españoles nos dedicamos con pasión desesperada a borrar, a no mencionar».

El impulso en forma de subvención de conciertos, fiestas populares o revistas es parte de este plan de transmisión festiva de un país, por no hablar del «¡Rockeros, el que no esté colocado que se coloque, y al loro!» de Tierno Galván o de la despenalización de la tenencia de drogas en la reforma del Código Penal de 1983 realizada por el Gobierno socialista. Hoy en día resulta tan surrealista como imaginar a Mariano Rajoy legalizando la marihuana.

Pero ¿de verdad había pasado España antes por una etapa de modernidad y la había superado ampliamente?, ¿era posible estar ya en la posmodernidad, justo después de una dictadura de cuarenta años? Alison Maggin, Susan Larson y Malcolm A. Compitello, meticulosos observadores de lo que estaba ocurriendo en España desde el otro lado de la frontera, concluyen que todo parecía producto de un afán de exageración, por un deseo de incentivar el debate sin cuestionarse quizá la complejidad de aquel tiempo; un empeño tenaz de estar en una onda que, sin embargo, ya estaba en curso de forma natural y sin necesidad de superponerla.

Si la posmodernidad, fuese cierta o no, tuvo su reflejo literario, debió existir entonces otra realidad: la que se quedó al margen de la celebración colectiva y prefirió mantenerse en el lado del desencanto; la que quedó marginada frente a otros discursos. El filósofo José Luis López Aranguren, que venía de enfrentarse al régimen en los tiempos duros, lo describe en el número 1 de La Luna de Madrid, dejando frases de marcado desencanto:

Y ya estamos a la Luna de Madrid-Valencia, es decir en la Posmodernidad. Perdidas todas las utopías y todas las ilusiones. A la puerta de un nuevo Milenarismo, Apocalipsis laico y reaganiano. Sumidos en el Paro, la Delincuencia, la Marginación y la Pasión. También viviendo en el Reencantamiento. En la Esperanza sin Fe. Esto es la Posmodernidad.

Al otro lado de la Transición amnésica hay una suerte de generación perdida y maldita, de principalmente poetas que, ante la pérdida de identidad que supone la laxa ruptura con el pasado, optan por la desilusión frente a la euforia. Había motivos: el desinterés por la política y la frivolidad avanzaban a medida que lo hacía la fiesta de bienvenida a un nuevo tiempo; la izquierda (así como los intelectuales) que había pasado cuatro décadas esperando el ansiado momento «se frustra ahora ante la falta de una verdadera ruptura con dicho sistema represor» y abandona «paulatinamente el marxismo como referencia ideológica», como afirma Joaquín Ruano en su artículo «El vampiro del desencanto. Los paraísos artificiales en la poesía española de la Transición», publicado en la revista Tropelías (2015). Esto último conlleva además renunciar a una utopía, a un deseo, a una esperanza de verdadero cambio, además de a un análisis urgente del pasado, que queda de repente diluido.

El segundo camino: los malditos

Ante estas dos actitudes históricas sobre las que se vertebra nuestra Transición quedan dos caminos para la literatura: el posmoderno y el ácrata. Según Joaquín Ruano, el primero «lleva a un nihilismo posmoderno, a una negativa constante a hablar del pasado que se convierte en el depositario de la máquina represora de la dictadura»; el segundo, mucho menos transitado, en cambio, «es el que pasa, ante el desencanto de la realidad, por la fuga, la búsqueda epistemológica de un éxtasis capaz de negar la mediocridad circundante, capaz de suplir el derrumbe de la superestructura utópica» y tiene su salida en la promiscuidad, la locura, la drogadicción y la homosexualidad, esto es, todo lo vetado durante el franquismo: el trauma de un golpe de Estado que se prolongó durante cuarenta años.

A esta vertiente cultural de la Transición pertenecen los autores de esta generación oculta tras la movida más antihistórica y despolitizada, los mismos que aparecen al principio de este artículo. Estos jóvenes escritores hicieron de la droga un elemento de transgresión y de rebelión social, construyendo una estética que supera al nihilismo de la movida madrileña, que sirvió como pretexto, a veces, para continuar la juerga. Hay, por lo tanto, una importante connotación política en la jeringuilla: estos textos drogados nos muestran una faceta oculta de una Transición vendida como «modélica» hasta la saciedad; estas voces marginales, siempre críticas desde su «yo», merecen su presencia.

El poeta y periodista Eduardo Haro Ibars (1948-1988), por ejemplo, murió a los cuarenta años a causa del sida, dejando tras él, además de una multitud de textos periodísticos, cuatro poemarios y dos ensayos pioneros en España: Gay Rock (Ediciones Júcar, 1975) y De qué van las drogas (Ediciones de La Piqueta, 1978). El primero versa sobre el glam rock y compendia no solo información hasta entonces inédita en España sobre el género, sino que además trata de manera pionera asuntos relacionados directamente con la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad en el mismo año de la muerte de Francisco Franco. La propia Alaska conoció a los que serían varios de sus cantantes y grupos de referencia (David Bowie o New York Dolls, por ejemplo) gracias a este libro dos años antes de que inaugurara la movida con su grupo Kaka de Luxe. En él, Haro Ibars incluyó traducciones inéditas de canciones de Lou Reed, Alice Cooper o David Bowie. De hecho, Alaska escogió su nombre artístico al leerlo en Gay Rock: procede, concretamente, de la canción «Caroline Says II» del álbum Berlin, de Lou Reed, como ella misma cuenta en el número 3 de la revista Total:

Recuerdo que acababa de morir Franco y estaban poniendo música clásica en el drugstore de Fuencarral, y yo no me decidía entre Space Oddity y Billion Dollar Babies de Alice Cooper; al final me compré el de Bowie y a la semana siguiente el otro. Ese interés era debido a que un mes antes había comprado y devorado el libro de Eduardo Haro Ibars Gay Rock, muy determinante, porque fue lo primero que leí sobre esa gente y me ayudó a conocer grupos nuevos para mí como los New York Dolls…

Por otro lado, De qué van las drogas representa un testimonio importante (aunque no del todo científico) en el que, de forma divulgativa, Haro Ibars explica el origen, los efectos y riesgos de las distintas drogas en un momento en el que la heroína comenzaba a hacer estragos en la población española. También en ese mismo año el autor alertaba en la revista Ozono del peligro de la desinformación por parte del Gobierno y los medios de comunicación sobre estas sustancias, lo que «hace que muchos piensen que es lo mismo la heroína que el hachís; consumidores de este, del prácticamente inocuo chocolate, pasan a la heroína por ignorancia, por confusión». Ninguno de los dos ha sido reeditado, pese al esfuerzo que ha hecho la editorial Huerga y Fierro reuniendo la poesía completa de Haro Ibars, sin olvidar la minuciosa biografía escrita por J. Benito Fernández (Anagrama, 2006).

Otros muy destacables son, por supuesto, Leopoldo María Panero (1948-2014), que más allá de su adscripción novísima también se encontraría aquí (ya desde Así se fundó Carnaby Street hacía referencia al THC, y seguiría con el opio, la morfina, el alcohol, el LSD, la heroína y la destrucción como consecuencia); también está el salmantino Aníbal Núñez (1944-1987), que estableció en su obra «un triángulo fatal entre la droga, la poesía y la vida», según Ruano, como elementos dependientes entre sí. Otro de ellos sería el malagueño Fernando Merlo (1952-1981), que ha quedado inmortalizado como un poeta transgresor y romántico, cuyos versos «no narran otra cosa sino los caminos paralelos de la búsqueda de lo extremo en la vida y en la escritura», añade el profesor. A esta lista se suman otros como Pedro Casariego Córdoba (1955-1993), un poeta que, aunque editado por Seix Barral, está aún por reivindicar (su final lo encontró en las vías del tren); Eduardo Hervás (1950-1972), que murió con veintidós años dejando tras de sí un poemario hoy dificilísimo de encontrar —de él dijo Leopoldo María Panero: «joven poeta seguidor de Góngora, que se fue una tarde a descubrir lo que era la poesía abriendo el gas»—, Xaime Noguerol (1947) —el único superviviente, aunque no volvió a publicar poesía—, Félix Francisco Casanova (1956-1976), conocido por algunos como «el Rimbaud canario», que con diecinueve años puso fin a su vida, o José Antonio Maenza (1948-1979), que aunque es más conocido como cineasta, también escribió varios poemas y una novela inacabada, además de todos los que Marc Balls y David Castillo han reunido en la antología ya mencionada. Casi todos fallecieron prematuramente (por motivos relacionados con la droga o el suicidio) y todos publicaron por primera vez a finales de los años setenta o principios de los ochenta en pequeñas editoriales muy dadas a editar textos contraculturales, si bien no lo hicieron de manera póstuma. Un libro imprescindible es Letras arrebatadas, de Germán Labrador, profesor de literatura en la Universidad de Princeton y el mayor experto —me atrevería a decir— en la materia. Pronto verá la luz su antología Culpables por la literatura. Imaginación política y contracultura en la Transición española (1968-1986), que promete ser un estudio de conjunto de la cultura de los años setenta en su relación con las prácticas políticas del periodo; en otras palabras: la antología definitiva, al menos, hasta la fecha.

Salvo algunas reediciones puntuales, todos estos autores (todos estos y más) se han quedado perdidos en el limbo de aquellos años hedonistas, sin una completa revisión a nivel histórico como reflejo cultural de una generación perdida. En un artículo publicado en la revista Kamchatka y titulado «La mirada histórica. Estrategias para abordar la cultura de la Transición española» (2014), Álvaro Fernández, un estudioso de ese agitado periodo, defiende que «es vital también recuperar la producción artística y crítica que en ese mismo marco ha sido relegada al olvido, para mensurar el valor de esa producción silenciada». La falta de estudio de la poesía y la narrativa más próxima a la movida conduce a olvidar interesadamente una parte de la historia de España. Es por eso que las obras de estos poetas (conociendo su diferente calidad) precisan de una revisión académica y editorial que permita entender a sus autores, así como las circunstancias culturales y de producción españolas del periodo. Urge revisarlas críticamente para completar y revelar la foto de la Transición, evitando la mitomanía así como las simplificaciones que rebajen su calidad (por ejemplo, tildándolos de «literatura yonqui»); más aún en un momento clave para la democracia española como el actual, que se enfrenta por primera vez al debate sobre cómo debe ser la construcción de la memoria reciente y de su relectura desmitificadora, así como a la desafección y al desencanto con la representación política y cultural, tal y como anticipó con pasmosa visión profética Haro Ibars en su artículo «El decenio a la contra» de la influyente revista Triunfo:

Cuando trato de ser realista, y proclamo a los cuatro vientos que todo va mal, y que todo irá a peor todavía, se me llama derrotista, pesimista y desesperanzado. Por desgracia, la realidad me da continuamente la razón. Y siguen matando chavales por las calles, y se restablece la censura en el cine —aunque haya perdido su nombre, y sea una censura más vergonzante y no menos vergonzosa—, y se prohíbe el derecho a manifestarse. A mí todo esto me recuerda décadas anteriores y negras; mucho me temo que vamos a caer de nuevo en el aburrimiento, en la grisura, en el vacío físico y moral que imperaba con nuestro papá Franco, que es también el papá de estos chicos que hoy nos gobiernan y nos mandan, y que encima dicen que nos «representan».

Pingback: De cómo la movida mató a los poetas – Jot Down Cultural Magazine | METAMORFASE

Gran artículo

Interesantísimo artículo. Preñado y muy bien documentado. Particularmente recomiendo la lectura de Fernando Merlo; poesía con mayúsculas.

Es un artículo impresionante. Hacía mucho que no pensaba en aquellos tiempos, en lo difíciles que fueron. El pasotismo era la única ley válida, universal e indiscutible: todo era una mierda, nada merecía un segundo de preocupación ni de esperanza. Pero, desesperadamente, los más pasotas eran los más angustiados, los que sufrían por todo, caían en todo y se hundían del todo, y lo valoraban y lo agradecían todo (quiero decir, la amistad, la lealtad, el amor, el compañerismo), y lo perdonaban todo (sí, tú eres mi colega). No sé cómo fue, ni por qué, pero fue terrible y hermoso y dulce. Y terrible. Muchos no sobrevivieron.

Como dijo alguien del rock Vasco, a ver cuando hay alguno que dice, de esas tres décadas, que fueron una puta mierda. Heroína, psiquiátricos y muerte.

Me pàrece aberrante ligar una cosa con otra. Y ya podríamos volver a la reforma del 83, que la contrarreforma del CP, allá por el 88, no hizo otra cosa que abarrotar nuestras prisiones, por no mencionar los cientos de miles de multados por la puta Ley Corcuera. «El impulso en forma de subvención de conciertos, fiestas populares o revistas es parte de este plan de transmisión festiva de un país, por no hablar del «¡Rockeros, el que no esté colocado que se coloque, y al loro!» de Tierno Galván o de la despenalización de la tenencia de drogas en la reforma del Código Penal de 1983 realizada por el Gobierno socialista.»

En cuanto a «De qué van las drogas», de Eduardo Haro Ibars, tuvo su razón de ser cuando se publicó, pero ha envejecido fatal y su reedición podría tener cierto valor sentimental o histórico, no informativo. Hay decenas de libros sobre drogas mucho mejores.

Gran artículo!!! Gracias,,,, pocos son los que escriben sobre este tema.

Pingback: Instrucciones para ordenar su biblioteca – El Sol Revista de Prensa

Pingback: Contracultura y divinidad en la poesía de Pedro Casariego Córdoba | Pedro Casariego Córdoba - Pe Cas Cor

Pingback: La fotografía de la movida | sephatrad

Pingback: La fotografía de la movida – Up Food

¡Gracias!