Hay escenas que explican la trayectoria de un país. Jardín Botánico de Madrid, agosto de 1861, interior de uno de sus cobertizos. Un hombre de unos treinta años contempla asombrado las decenas de cajas que permanecen allí amontonadas. No comprende cómo parte de la mejor ciencia europea del Siglo de las Luces puede compartir espacio con los aperos de labranza. En su tierra, desde luego, jamás ha visto desatino semejante. Esta dejadez no solamente supone una deshonra para la institución que debería velar por la conservación de estas joyas de la historia natural, sino también un despilfarro para la nación que las financió en mejores días. Cortesía obliga, en cualquier caso, por lo que, en vez de expresar sus críticas, pide ayuda a los jardineros con un peculiar castellano aprendido al otro lado del océano Atlántico. La obtendrá puesto que porta una carta de recomendación del director de los prestigiosos Jardines de Kew de Londres.

Los tiempos han cambiado. No hace tanto, esta colaboración hubiese resultado inviable. Pero ni España es ya un imperio ni considera la ciencia un apoyo fundamental para mantener una posición de supremacía en el panorama internacional. Posiblemente, esto explique por qué nadie en medio siglo ha sido capaz de organizar los materiales recopilados por las célebres expediciones botánicas realizadas durante el reinado de Carlos III. Aunque acaso simplemente se deba al temor a enfrentarse al ingente trabajo que espera a quien lo intente. Del Virreinato del Perú, Hipólito Ruiz y José Pavón regresaron con dos mil dibujos y tres mil descripciones de plantas que, al menos, publicaron parcialmente en vida. Pero José Celestino Mutis murió en Nueva Granada dejando cuatro mil páginas manuscritas y siete mil ilustraciones de dos mil setecientas especies vegetales diferentes, que se trasladaron a Madrid deprisa y corriendo poco antes de que la colonia lograse su independencia. Ahí las tiene, criando polvo en los mismos arcones en que fueron enviadas.

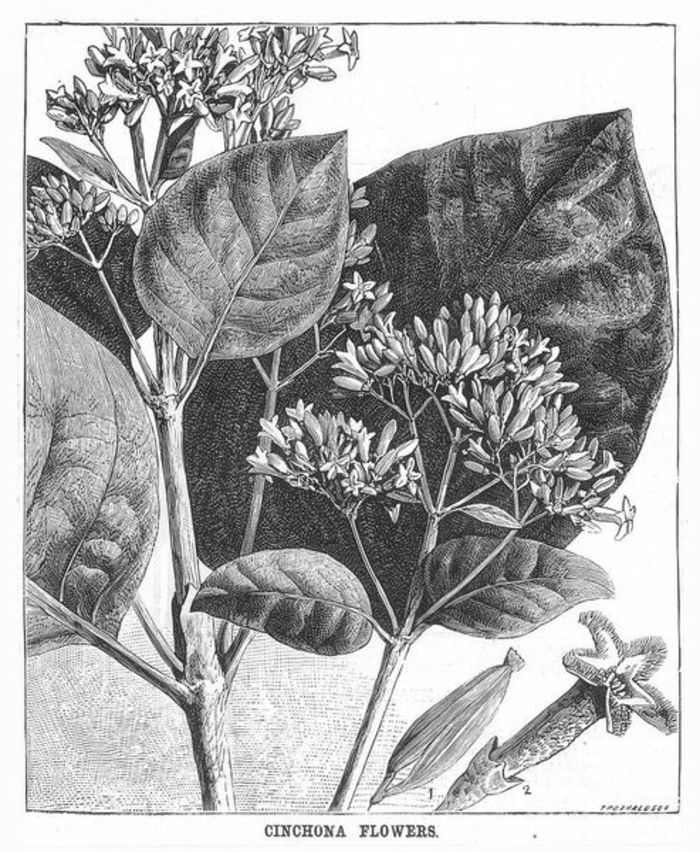

El grupo se pone manos a la obra. Trabajando como un auténtico equipo, los operarios del jardín van separando cajas del montón mientras que el visitante evalúa su contenido. Lo hará de un simple vistazo ya que el tiempo apremia. En alguna parte de este desbarajuste se esconde el único motivo de su viaje: la mejor colección sobre el árbol de la quina que existe en el mundo. Y él no dispondrá más que de unos pocos días para estudiarla debido a que el deber para con su país le reclama en la India. Allí le esperan centenares de plantones de este vegetal incautados en diversas partes de Sudamérica.

Al cabo de varias horas, la tarea de los jardineros españoles ha concluido. No así la del invitado inglés, que en ese instante comienza realmente la suya. Ya en solitario, Clements Markham, pues así se llama nuestro protagonista, examina con todo el detenimiento que le es posible los materiales seleccionados. Necesita ampliar sus conocimientos sobre las decenas de variedades que existen de este árbol y los entornos en los que crece cada una. Toda información es poca cuando la propia suerte del Imperio británico puede estar en juego. Continuará por ello durante varias jornadas entre antiguos herbarios y manuscritos y aún regresará cinco años más tarde para completar su escrutinio.

Hasta aquí la escena, retrocedamos ahora en el tiempo para enmarcarla. Pero ¿qué momento escoger entre todos los posibles dado que vamos a hablar de la enfermedad con mayor impacto en la historia del ser humano? Podríamos remontarnos hasta el Neolítico, cuando los cambios asociados al desarrollo de la agricultura aumentaron enormemente la incidencia de la malaria en su lugar de origen, África Occidental. O tal vez hasta la Grecia clásica, cuando a pesar de no conocer su causa —para eso habría que esperar a finales del siglo XIX— la escuela hipocrática describió los síntomas de las fiebres tercianas con precisión. Por acotar la cuestión, sin embargo, nos conformaremos con empezar por el Perú colonial, donde en 1633 se publicó la primera crónica que menciona el «árbol de las calenturas».

Poco se sabe de los inicios del uso de la corteza del árbol de la quina como antipalúdico. Relatos míticos como el de la curación de la condesa de Chinchón, que hizo fortuna durante siglos, se han demostrado falsos. Tan solo podemos conjeturar una probable búsqueda por parte de los indígenas del área andina de un remedio contra las fiebres intermitentes que comenzaron a sufrir tras la conquista, pues la malaria no existió en América hasta el arribo de los españoles, y la posibilidad de que ya empleasen previamente la corteza de este árbol como febrífugo. Sí podemos afirmar, en cambio, que la «cascarilla del Perú» llegó a Europa por la época de su primera referencia escrita de la mano de los jesuitas, que controlaron durante décadas un lucrativo negocio alimentado por la presencia de estas fiebres en buena parte de Europa. Así es, hoy ya lo hemos olvidado, pero el paludismo fue un mal endémico en amplias zonas de nuestro continente hasta mediados del siglo XX. Por poner un simple ejemplo, en la España de 1943 se registraron cuatrocientos mil casos y mil trescientas muertes por esta enfermedad. No es de extrañar, por tanto, que este medicamento alcanzase fama rápidamente y su utilización se volviese habitual, al menos para quien podía pagarlo, primero en España y Roma y luego en el resto del mundo católico.

Esta creciente demanda todavía aumentaría más una vez desaparecieron los recelos que en el ámbito protestante causó un remedio promovido por la Compañía de Jesús y, llegados a la segunda mitad del siglo XVIII, la corteza del árbol de la quina se había convertido en uno de los principales artículos indianos, suponiendo en torno al dos por ciento de todas las importaciones procedentes de Sudamérica. La mayoría de ella salía de los bosques andinos del valle de Loja, al sur del actual Ecuador, donde cascarilleros indígenas la recolectaban y transportaban a lomos de mula hasta los puertos del Virreinato del Perú, en los que embarcaba rumbo a la metrópoli previo paso por el istmo de Panamá. Poco se conocía, no obstante, sobre la especie vegetal que reportaba tales beneficios, una cuestión no menor que la Corona española trató de paliar durante su periodo ilustrado.

El reinado de Carlos III representó uno de esos escasos momentos en los que nuestro país se percata de la poca atención que dedica a las ciencias y trata de ponerse al día. Conseguiría su objetivo, dado que políticas audaces e inversiones generosas irían de la mano en este caso. Así lo reflejó el sabio alemán Alexander von Humboldt en lo referente al campo de la botánica cuando dejó escrito «ningún Gobierno europeo ha invertido sumas mayores para adelantar el conocimiento de las plantas que el Gobierno español». Con ese dinero se pondrían en marcha diversas expediciones que recorrieron los distintos territorios ultramarinos del imperio con intención de catalogar una flora en gran parte ignorada hasta entonces. Y si bien la labor desarrollada fue mucho más allá del mero utilitarismo de estudiar especies con posibles beneficios económicos, el árbol de la quina se convertiría en uno de los protagonistas de este monumental empeño.

Por desgracia, las dos expediciones que se ocuparon de investigar las numerosas variedades de este árbol no congeniaron bien y, en vez de sumar esfuerzos, acabaron tirándose los trastos a la cabeza. Una pena porque, visto en perspectiva, podían haberse complementado perfectamente. Mientras que la del Virreinato del Perú dirigida por Hipólito Ruiz y José Pavón abarcó las regiones tradicionales de recolección de cascarilla, la de Nueva Granada a cargo de José Celestino Mutis descubrió nuevas áreas de distribución de esta especie que despertaron particular interés por sus ventajas a la hora del transporte a España, si bien quedaba por ver su eficacia frente a las fiebres. Y aquí surgieron los problemas, ya que ambos equipos clasificaron de manera diferente las variedades de quina que hallaron en su territorio y criticaron abiertamente las conclusiones del contrario. Este desencuentro formaría dos bandos irreconciliables entre los botánicos de Madrid, que se fueron posicionando a uno u otro lado movidos muchas veces por simples afinidades personales. Un frentismo muy nuestro que lastró los réditos tanto científicos como económicos que deberían haber acompañado al titánico trabajo de campo realizado pero que, para ser justos, se vio agravado por circunstancias todavía más negativas. Cuando llegó el momento de sacar a la luz la enorme cantidad de datos recogidos había transcurrido demasiado tiempo y nuestro país se encontraba en una situación poco boyante, por lo que se fue haciendo a cuentagotas. Poco después, la invasión napoleónica iniciaría en España una época desastrosa, con pérdida de la mayoría de las colonias americanas incluida, que sepultó definitivamente el material recopilado en oscuros almacenes donde nadie se acordaría de ellos hasta bien entrado el siglo XX.

Nadie en España, al menos. Ya conocemos la escena que nos ocupa. La entrada en el siglo XIX no sentó nada bien a nuestro país, que volvería a encerrarse en sí mismo y a olvidarse del progreso científico, pero no así al resto del continente. A lo largo de esta centuria las principales potencias europeas se lanzaron a la conquista del mundo y, con ello, aumentaron sus necesidades de cascarilla debido a la alta incidencia de la malaria en los trópicos, lo que hizo evidente un problema que tarde o temprano tenía que aparecer dado que se estaba explotando una especie silvestre. Cada vez era más difícil encontrar árboles de la quina en los bosques andinos. Las alarmas saltaron definitivamente en la década de 1850, cuando el precio de este remedio subió de manera patente. Aunque, para ser exactos, habría que decir que lo que aumentó fue el coste de su principal principio activo, la quinina. Tres décadas antes, los farmacéuticos franceses Pierre Pelletier y Joseph Caventou habían desarrollado un método para extraer este producto natural de la corteza de la quina, iniciando una nueva etapa en el tratamiento del paludismo.

La sustitución de la fuente natural en bruto, la cascarilla, por su principio activo, la quinina, había conllevado dos ventajas obvias, simplificar su transporte y permitir conocer las dosis administradas con precisión, y otra menos evidente pero igual de importante, la posibilidad de identificar las variedades de quina con mayor contenido de este alcaloide. También había derivado en el nacimiento de una todavía rudimentaria industria farmacéutica, pues en distintos países de Europa se habían abierto factorías que procesaban corteza procedente de Sudamérica para aislar el nuevo fármaco de referencia contra las fiebres. Pero, por supuesto, no había mejorado el problema de escasez de materia prima. Particularmente preocupadas por esta cuestión se encontraban Holanda y el Reino Unido, que pensaron una misma medida para solucionar el inconveniente: cultivar el árbol de la quina en sus dominios. Y aquí, en los intentos de lograr este peliagudo asunto, es donde ubicamos al protagonista de nuestra escena.

Clements Markham fue un historiador metido a botánico circunstancial para mayor gloria del Imperio británico. Especializado en cultura andina, había recorrido Perú y aprendido español y quechua, lo que le convertía en el candidato idóneo para encabezar un audaz proyecto que pretendía apropiarse de plantones del árbol de la quina en su lugar de origen y trasladarlos a la India. La malaria asolaba la «joya de la corona», por lo que a los funcionarios allí destinados se les suministraba diariamente una ración profiláctica de quinina, que algunos mezclaban con soda, azúcar y ginebra en un gin-tonic primigenio del que dependía la buena salud de la administración colonial. De ahí la importancia del cometido de Markham que, al mismo tiempo, presentaba multitud de dificultades.

Hagamos un recuento rápido: las trabas de las naciones productoras para no perder su monopolio, lo poco que se sabía sobre las decenas de variedades del árbol de la quina existentes, el traslado de los plantones y su aclimatación a los ecosistemas de destino, cualquiera de ellas podía dar al traste con la operación. Es lo que había ocurrido con las tentativas anteriores de Holanda y Reino Unido, que sobre todo habían chocado con la defensa por parte de los países andinos de sus intereses comerciales. Esta se producía no solamente a nivel gubernamental, con prohibiciones que impedían la salida legal de ejemplares de especies autóctonas, sino también a nivel individual, ya que los cascarilleros contratados acostumbraban a calentar las semillas para hacerlas estériles y añadir arsénico a la tierra de las plántulas recogidas. Un tipo de sabotaje que había sido efectivo durante años pero que los británicos consiguieron vencer al fin gracias a un exhaustivo control de todo el proceso de recolección.

Entre 1859 y 1861, Markham y su equipo, integrado por botánicos de la talla de Richard Spruce, se adentraron en distintas zonas del norte de Perú y el sur de Ecuador para reunir centenares de plantones de árbol de la quina que fueron embarcando hacia la India. Vivirían momentos de peligro dado lo comprometido de su misión pero saldrían airosos al sacar ventaja de la inestabilidad política de la región y los sobornos con que calmaron a las autoridades locales que deberían haber imposibilitado su trabajo. También intentaron acceder a Bolivia, de donde procedía una nueva variedad de cascarilla de gran calidad denominada calisaya, pero aquí sí se toparon con una administración firme que les denegó el acceso. Y, en una escala de sus viajes entre Sudamérica y Asia, Markham pasó por España para estudiar las colecciones del Jardín Botánico de Madrid, donde halló abundante información útil para la siguiente fase del programa.

Una vez llegados a la India, los especímenes supervivientes del largo viaje interoceánico debían servir como germen de una plantación concebida para abastecer de quinina a todo el Imperio británico. Para ello, fueron transportados al sur del subcontinente, hasta las montañas Nilgiri, donde se daba un entorno similar al de los bosques andinos. Y como los futuros árboles se aclimataron bien, el éxito del plan pareció seguro. La vida está llena de imponderables, sin embargo, y acababa de producirse una azarosa circunstancia que iba a dar un vuelco al devenir de esta historia.

En 1861, Charles Ledger se encontraba en Australia enfrascado en uno de tantos negocios ruinosos con los que toda su vida trató de salir de pobre. Esta vez pretendía convencer a los ganaderos de la isla de las bondades de la lana de alpaca y para ello había realizado la extravagante heroicidad de reunir un rebaño de estos animales en la lejana Bolivia y cruzar con ellos medio mundo. Pero nada podía competir con los rendimientos que proporcionaba la oveja merina, por lo que la empresa estaba destinada al fracaso. Una vez más, se tendría que dar por vencido. Y entonces, al borde de la bancarrota, leyó una noticia en el periódico que creyó capaz de cambiar su suerte.

La llegada a la India de las plantas recolectadas por Markham se vio reflejada en los diarios del Imperio británico. También su imposibilidad de entrar en Bolivia, prohibición en la que Ledger vio su oportunidad. Él llevaba dos décadas viviendo en el país andino, a donde había emigrado con tan solo dieciocho años en busca de la fortuna que Inglaterra no le podía ofrecer. De hecho, recordaba perfectamente la localización de un espléndido bosque de quinas de la variedad calisaya con el que se había topado en una de sus múltiples correrías junto a su inseparable asistente indígena Manuel Incra Mamani. Solo tenían que volver allí y recoger unas cuantas semillas. Así que envió a Mamani una carta explicándole sus intenciones y algo de dinero y buscó la manera de regresar a Bolivia lo antes posible.

El plan de Ledger no resultó como este había calculado pero acabaría transformando por completo el mercado de la quina. La peor parte se la llevaría Mamani, que pagó con la vida su participación en un negocio ilícito. Tras cumplir el encargo, lo que no le resultaría nada fácil ya que hubo de volver al bosque indicado durante tres años hasta coincidir con el momento adecuado para la recolección, sería apresado por la policía boliviana y torturado cruelmente para que delatara a su patrón. No lo haría, en un valeroso acto de fidelidad que su cuerpo no resistiría pero que permitió a Ledger salir indemne del asunto. Para entonces, este ya había enviado las semillas de calisaya a un hermano residente en Londres, que trató de venderlas sin mucha fortuna. Sus compatriotas no mostraron el menor interés ya que estaban satisfechos con la marcha del programa liderado por Markham y solo pudo persuadir a un cónsul holandés, que pagó un precio ridículo teniendo en cuenta el provecho que su nación llegaría a obtener de ellas.

Las semillas cosechadas por Mamani fueron sembradas por los holandeses en la isla de Java, dando inició a una plantación que en pocas décadas monopolizó la producción mundial de quinina. La corteza de sus árboles poseía una cantidad de alcaloide muy superior a la de los cultivados por los británicos en la India, lo que les permitió producir a precios mucho más baratos. Tampoco encontrarían rival en los países andinos pues estos nunca pasaron de la explotación de ejemplares silvestres. Y así, a principios del siglo XX, todas las naciones compraban este fármaco a Holanda. Incluso Gran Bretaña, que nunca lo produjo en la cantidad que su gigantesco imperio requería a pesar de que, como el resto de estados colonizadores, no atendía las obvias necesidades de la población autóctona de sus posesiones. La quinina se había convertido en un instrumento de dominación más. Por eso, la existencia de un único proveedor plantearía una peligrosa situación de dependencia que, si bien no ocasionó contratiempos de consideración en las etapas de paz, provocó graves conflictos durante los episodios bélicos.

El mejor ejemplo lo encontramos en la Segunda Guerra Mundial, cuando la campaña japonesa en el sudeste asiático dejó a los aliados al borde del colapso. Tras el ataque a Pearl Harbor, los nipones invadieron Singapur y Java y con ello pasaron a controlar los cultivos que producían la inmensa mayoría del caucho y la quinina consumidos en el mundo, dos mercancías fundamentales para el discurrir de la guerra pues todavía no existían equivalentes sintéticos que los pudiesen sustituir con garantías. En lo referente al fármaco, quizá el mejor resumen de la delicada tesitura vivida fuera expresado por el general Douglas MacArthur cuando dijo: «Esta será una guerra muy larga si por cada división que tengo enfrentándose al enemigo debo contar con una segunda división en el hospital con malaria y una tercera convaleciente por esta enfermedad». Como medida de choque, el Gobierno de Estados Unidos requisó todas las provisiones de quinina del país para usarlas en los frentes del Mediterráneo y el Pacífico. Pero sabían que solo se trataba de una solución provisional a la espera de lo que realmente necesitaban, un sustituto. Para su suerte, enseguida lo descubrieron, con la curiosa circunstancia añadida de que serían sus propios enemigos los que inadvertidamente les brindaron la respuesta. Los alemanes llevaban años manteniendo una línea de investigación orientada al desarrollo de antipalúdicos sintéticos tras sufrir una situación similar durante la Gran Guerra. Y, como buena parte de este trabajo se había realizado antes de la llegada de los nazis al poder, los aliados habían tenido acceso a las patentes comerciales registradas. Así que solo tuvieron que poner a punto los procesos industriales de obtención de unos compuestos ya estudiados, en una operación desde la retaguardia que posiblemente les salvó de la derrota.

La Segunda Guerra Mundial constituiría el último episodio en el que la quinina jugó un papel fundamental en la lucha contra la malaria. Si posteriormente se consiguió erradicarla de Estados Unidos y Europa fue gracias a otras armas, como la fumigación con insecticidas y los nuevos antipalúdicos sintéticos. Tras tres siglos de empleo, un récord absoluto para cualquier fármaco que cure una enfermedad infecciosa, la eficacia del principio activo de la corteza de la quina había disminuido considerablemente. Las especies de Plasmodium causantes de esta plaga se habían vuelto tan resistentes a ella que se abandonó su uso para este fin. Aunque no desaparecería de nuestras vidas. Todavía le queda un ámbito donde mantiene intacta su fama. Cada día, miles de personas rememoran un hábito iniciado en la India hace más de un siglo. Naturalmente, el agua tónica contiene hoy una cantidad muy inferior de quinina pues su propósito es simplemente añadir ese toque amargo tan característico del rey de los cócteles. Qué disfruten su gin-tonic.

Bibliografía:

The Fever Trail: In Search of the Cure for Malaria, Mark Honigsbaum, Farrar Straus and Giroux, 2001.

La carga palúdica en la humanidad. Una historia universal de la malaria, James L. A. Webb Jr., Universidad de Valencia, 2013.

Remedios para el Imperio: Historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo, Mauricio Nieto Olarte, Universidad Externado de Colombia, 2009.

Visible Empire: Botanical Expeditions and Visual Culture in the Hispanic Enlightenment, Daniela Bleichmar, University of Chicago Press, Chicago, 2012.

Genial

Es un Magnífico, delicioso y muy refrescante articulo.

«Pero ni España es ya un imperio ni considera la ciencia un apoyo fundamental para mantener una posición de supremacía en el panorama internacional. Posiblemente, esto explique por qué nadie en medio siglo ha sido capaz de organizar los materiales recopilados por las célebres expediciones botánicas realizadas durante el reinado de Carlos III. Aunque acaso simplemente se deba al temor a enfrentarse al ingente trabajo que espera a quien lo intente.»

que poco ha cambiado españa…

¡Gran artículo!

¡Gracias!