En el mundo hay muchos seres vivos. Más de los que usted se imagina. Desde las humildes secuoyas hasta las fascinantes arqueas, pasando por la poderosa hormiga roja de bosque o el elegante moho del pan, tenemos un precioso y enorme abanico de seres vivos en el mundo.

Conocemos casi dos millones de especies vivas. Hay quienes estiman que el número de especies actuales es de más de diez millones; otros apuntan incluso a cuarenta millones. ¿De dónde vienen todas estas especies? ¿De dónde han salido? ¿Cómo han llegado hasta aquí?

Hay quienes creen que el origen de todo eso está escrito en el relato literal del libro del Génesis. Siguiendo las creencias bíblicas, las plantas las creó una deidad en el tercer día de la creación, todas las aves y todos los peces y animales marinos fueron creados en el quinto día, mientras que los animales terrestres fueron fabricados en el sexto día, igual que el ser humano, el cual, por cierto, fue creado a imagen semejante de ese dios. (Gén. 1: 11-27)

Pero la Biblia, al menos en su lectura literal, no es un libro válido de cara a obtener un conocimiento científico, porque no está basado en ninguna evidencia empírica. Y si decidimos que la Biblia es un texto que hay que interpretar de determinada manera, y que no hay que tomarlo de forma literal —salvando así la incomodidad de las contradicciones que contiene—, lo que resolvemos es que dicha interpretación es subjetiva, y por tanto sigue sin ser un argumento válido a nivel científico.

Según el libro del Génesis, Yahvé creó a todos los animales y plantas —y es lógico suponer que también a hongos, bacterias, y al resto de seres vivos— tal cual los conocemos hoy. La defensa de ese dogma de fe se denomina creacionismo.

Sin embargo, si observamos a cualquier ser vivo nos damos cuenta de un dato que, aunque parece obvio, puede resultar revelador: los seres vivos nacen, no los fabrica nadie. Además vemos otro aspecto que también es importante a tener en cuenta: los descendientes son, de forma general, distintos a sus progenitores. Tal vez no siempre suceda, pero sí en ocasiones un ser vivo dado resulta ser distinto a aquel del que procede.

¿Qué motivos hacen que ese organismo sea diferente? Hay varios. El más obvio, sobre todo porque sucede en los organismos que nos reproducimos de forma sexual, es la recombinación genética producto de la meiosis, que hace que el descendiente no sea un simple clon de sus padres. Pero hay otras opciones. A veces ocurre que mientras se replica el ADN se cometen errores. A esos fallos de copia, que generalmente son aleatorios y arbitrarios, aunque existen agentes físicos y químicos que pueden producirlos, los llamamos mutaciones. Si la célula que sufre la mutación es un gameto u otra que vaya a dar lugar a uno, su descendiente no solo van a llevar en su ADN ese error de copia, sino que además van a transmitirlo a su descendencia.

Eso, claro, si sobreviven lo suficiente. Hay un factor que no es aleatorio ni arbitrario y que hay que tener en cuenta: la selección, que puede ser natural, sexual o artificial.

Imaginémonos una enorme osa parda. En uno de sus óvulos sucede una mutación que hace que deje de expresarse el pigmento del pelaje. En su descendencia nos encontraremos con varios oseznos de pelo color marrón y uno, el mutante, blanco.

Las probabilidades de supervivencia que tenga el osezno que ha nacido blanco no dependen del propio animal, sino de cómo sea el ambiente que le rodea.

Si vive en un bosque caducifolio denso y oscuro el osezno mutante destacará y será detectado con facilidad por sus presas. Para ese oso será más difícil algo tan importante como buscar comida. Sus probabilidades de supervivencia son muy bajas y es difícil que deje descendencia. Por supuesto que puede tener un golpe de suerte y dejar descendencia, pero la descendencia que herede su pelaje blanco se encontrará con las mismas dificultades. Es una característica que está abocada al fracaso.

Sin embargo, imaginemos que ese osezno blanco está en una zona en la que existe nieve durante buena parte del año, o incluso un glaciar de hielo perpetuo. En ese caso, para este animal será mucho más fácil conseguir comida al poder aprovecharse de su camuflaje. Sus probabilidades de éxito no solo serán elevadas, sino que serán superiores a las probabilidades de supervivencia de sus congéneres pardos. Cuando deje descendencia, aquella que herede su pelaje blanco se encontrará con esa misma ventaja, y, generación tras generación, una buena parte, si no toda la población de osos que habitan en ese terreno helado, terminarán siendo de color blanco.

Como hemos visto, si bien las variaciones que suceden generación tras generación son aleatorias, es el ambiente y sus características el que selecciona qué organismos son más o menos aptos.

Por supuesto, el hecho de separar una población de otra puede provocar que cada una de ellas cambie de forma gradual en una dirección diferente. Mientras que, con el paso de las generaciones, los osos de aquel bosque caducifolio mantendrán su pelaje pardo porque es el óptimo para ellos, la población del glaciar tornará su pelaje al blanco. Pero no es el único cambio que puede suceder. En los hielos glaciares la comida de origen vegetal es más difícil de obtener, y sin embargo, si la población vive —o se desplaza— cerca del mar, los peces u otros animales marinos pueden ser una nueva dieta. Si suceden mutaciones que hagan que el animal tenga mayor afinidad por el agua, tenga una capacidad superior para nadar, para cazar animales acuáticos, o un menor requerimiento de nutrientes de origen vegetal, los mutantes que lleven estas variaciones tendrán ventajas sobre sus congéneres no mutantes, y por efecto de la selección natural todos esos cambios se terminarán extendiendo a toda la población.

En realidad es importante tener en cuenta que no es que los organismos se aclimaten al ambiente; los seres vivos tan solo cambian de forma azarosa, y es el ambiente el que selecciona los mutantes más aptos. Una jirafa no va a nacer con el cuello más largo porque su madre haya estirado mucho el cuello; esa hipótesis, que enunció Lamarck, se ha demostrado que es, en líneas generales, errónea.

Esto que he contado no es un simple ejemplo al azar. Es un resumen de lo que en realidad le ocurrió al oso; el resultado de ese proceso evolutivo fue el oso polar (Ursus maritimus). Según las investigaciones realizadas en ADN, y coincidentes con las evidencias halladas en el registro fósil, el oso polar y el oso pardo (Ursus arctos) divergieron hace unos pocos cientos de miles de años.

¿Pero cómo sabemos que el ADN nos sirve?

La respuesta la hallamos, como siempre, mediante el método científico, experimentando con unos organismos mucho más simples y fáciles de manejar —y por supuesto con los que es más ético experimentar—. Las bacterias.

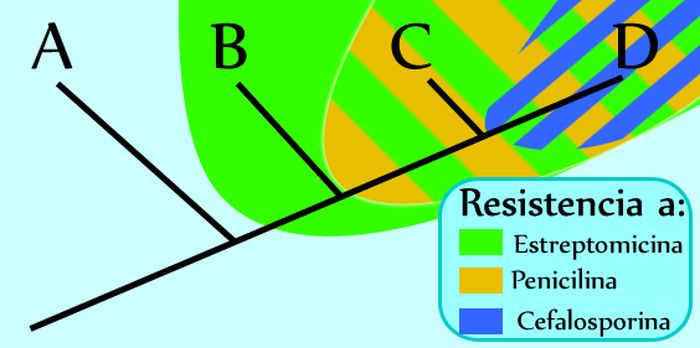

Etiquetamos con las letras «A», «B», «C» y «D» cuatro placas de Petri —son esas placas redondas y planas de plástico transparente tan habituales en los laboratorios—. Les añadiremos un medio de crecimiento, y en ellas iremos cultivando sucesivamente las distintas bacterias. Podemos emular una selección natural provocando cambios en el ambiente de nuestro experimento en tres de las cuatro placas, dejando una de ellas sin alterar. Esa placa nos servirá de control, y nos indicará lo que habría pasado si no hubiéramos modificado nada en el ambiente. Estaremos haciendo una selección artificial.

Comenzaremos sembrando las placas A y B. Al cabo de un par de días de crecimiento con las mismas condiciones para las dos placas, en la placa B rociamos un antibiótico llamado estreptomicina. Luego la dejamos de nuevo en la estufa para que las bacterias sigan creciendo. La placa «A» no la vamos a tocar: será nuestro control.

Unos días después tomaremos una muestra de la placa B —que recordemos, ha sufrido la variación ambiental por presencia de antibiótico— y la sembraremos en la placa C. En este caso nos encontramos con que las bacterias de la placa B y C son clones. Pero después de dejarlas crecer, a la placa C le añadiremos un segundo antibiótico: penicilina.

Repetiremos luego el proceso obteniendo una muestra de la placa C y sembrándola en una nueva placa, D. Tras el crecimiento de esta última placa, le aplicaremos un tercer antibiótico, que es la cefalosporina.

Si ahora tomamos una muestra de las bacterias supervivientes de cada una de las placas y hacemos un análisis de ADN comparando estas cuatro placas, nos encontramos con los «parecidos familiares». Y es que D y C se parecen entre sí más que cualquiera de ellas a A o a B. Esto es porque C y D han sido las últimas en separarse.

De hecho, podríamos trazar un gráfico en forma de árbol en el que se vería cuándo ocurrió cada cambio.

Estamos observando lo que se denomina un dendrograma filogenético, que es la representación esquemática de las relaciones genéticas entre las diferentes muestras. En este caso, la primera ramificación divide a las muestras en dos grupos, la sensible —A— y las resistentes —B, C y D— al antibiótico estreptomicina y cada una de las otras ramificaciones representan las resistencias subsiguientes.

En presencia de una modificación en el ambiente —añadir antibióticos—, las bacterias sufren un cambio evolutivo. En las placas B, C y D encontramos una gran cantidad de restos de bacterias muertas: todos los osos pardos que han muerto en la nieve. Las colonias supervivientes son una minoría: los osos que han nacido blancos y sus descendientes. Eso significa que no hay una adaptación activa o voluntaria, sino una selección de los que previamente eran aptos, producida por el medio. Sin embargo, si esa modificación del ambiente no sucede, si el paisaje no es blanco, esas bacterias mutantes siguen siendo una minoría, y su mutación —resistencia a antibióticos— no supone ninguna ventaja, o incluso es perjudicial. Es el oso blanco en el bosque caducifolio.

Esto es evolución.

Pero aún hay que dar el paso siguiente. Como dijo Jacques Monod, «lo que es válido para la bacteria es válido para el elefante».

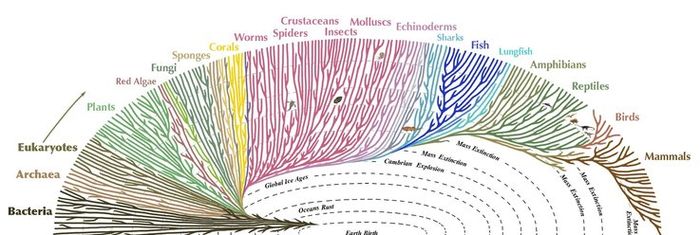

Podemos estudiar el genoma de otros seres vivos y buscar sus relaciones filogenéticas, como hemos hecho con las bacterias, como hicimos con los osos. Si el dendrograma concuerda con el registro fósil y la anatomía comparada, entonces es evidente: hay evolución. Sin embargo, si el análisis de ADN nos da relaciones absurdas —que la mosca y la lechuga se parezcan entre sí más que la mosca y la hormiga, por ejemplo—, entonces la teoría que estamos manejando para explicar la evolución sería errónea.

Y lo que nos encontramos cuando empezamos a hacer esos análisis, es que todo queda encajado. Estudies el grupo que estudies, cuadra con asombrosa exactitud en el llamado «árbol de la vida».

El proceso de cambios acumulativos a lo largo de las generaciones y la transformación de las especies, que llamamos evolución biológica, es un hecho empírico. La teoría sintética de la evolución es tan solo una explicación verificada y comprobada de dicho proceso, y la verificación y comprobación no solo viene por ciencias como la paleontología, la anatomía o la embriología, sino que se sustenta por encima de todas ellas en la genética y la filogenia.

No cabe duda de que la variación heredable, sea por mutaciones, o por otros procesos como la endosimbiosis o la transferencia horizontal de genes, por ejemplo, es junto a la selección, ya sea natural, sexual o artificial, los principales motores de la evolución.

Y «nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución» (Theodosius Dobzhansky).

Sin embargo, aún en pleno siglo diecin… vein… veintiuno, hay gente que niega que suceda el proceso de la evolución biológica, a pesar de que sea un hecho perfectamente observable. Creacionistas, se hacen llamar, aunque otro término para ellos sería el de negacionistas: niegan hechos que están comprobados y aceptados.

Uno de los argumentos más usados es el que involucra a la segunda ley de la termodinámica; según ellos la idea de la evolución viola esa ley física. Hay quienes dicen también que hay muchos «huecos» porque no han encontrado al «eslabón perdido»; o que «la probabilidad de que apareciera la vida por azar es de…» y aquí incluyen un dato probabilístico tan bajo que roza el absurdo, el cual acompañan con comparaciones como que un Boeing 747 o un Lamborghini no pueden fabricarse lanzando las piezas al aire y que se junten al azar; o que hay cosas como los ojos, o el flagelo, que no se pueden explicar desde el punto de vista evolutivo, y que eso demuestra que hay un diseño. Todo eso sin olvidarnos de algo tan famoso como «si el hombre viene de monos ¿cómo es que todavía hay monos?».

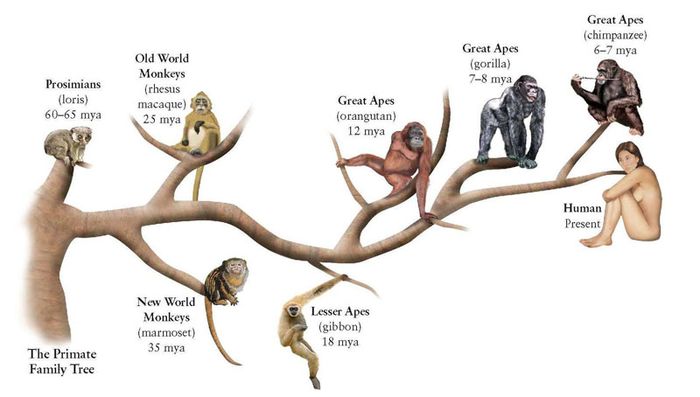

La premisa más fácil de descartar es la última expuesta. Y no hace falta entrar en esas engorrosas conversaciones que discuten sobre cuál es la mejor definición del término «mono», o de si es mejor hablar de antepasados comunes o de primates. La solución es mucho más sencilla, y la obtenemos con una reducción al absurdo, al realizar la misma pregunta con temas más cotidianos. Porque, si gran parte de la población estadounidense procede de ingleses, ¿cómo es que aún existen los ingleses?

La evolución no es una cadena que avanza en una sola dirección eliminando a los organismos anteriores; la evolución tiene mayor similitud con un arbusto, con numerosas e intrincadas ramas que se dividen y divergen en multitud de nudos; y que una hoja salga de la misma rama que otra hoja no significa que una de esas dos hojas deba estar muerta.

El motivo por el que existen «monos» y otros grandes simios —con los que, por cierto, estamos mucho más emparentados: un chimpancé se parece mucho más a una persona que a un mono araña— a la vez que existen seres humanos es porque cada grupo, cada especie de primate, ha ido divergiendo y evolucionado de forma individual e independiente al resto, aunque procedamos del mismo antepasado.

Esa errónea comparación con la cadena desacredita, además, otra de esas premisas: ¿dónde está el eslabón perdido? Los eslabones de una cadena empiezan y acaban en un punto concreto y específico, y le sigue el eslabón siguiente. Pero la evolución no es así. Las especies van cambiando y diferenciándose de forma gradual, y además en el tiempo geológico hay fases en los que los cambios se suceden y acumulan más rápidamente y momentos de mayor estabilidad. Siendo así, no hay un símil posible para la figura de un eslabón.

Otro de los argumentos que se desmontan con facilidad por ser una falacia lógica de manual es el de la complejidad irreductible. Tal vez no sepamos cómo surgió a nivel evolutivo el ojo, el flagelo o el proceso de coagulación sanguínea —aunque tenemos buenas ideas—, pero que no sepamos explicar una cosa no significa que esa cosa sea inexplicable; y así y todo, si ese proceso fuese inexplicable no significaría tampoco que fuera necesario un diseñador. Mucho menos dice nada sobre la identidad de ese supuesto arquitecto. A ese argumento de «como no sé algo, la verdad es esta otra cosa» se le llama falacia de ignorancia.

Es obvio que tampoco es válido el argumento de la probabilidad. Y esto se debe a que emplean un cálculo aplicado a la evolución que no es apropiado para cómo ocurre en realidad, porque la selección no es azarosa. Para que el lector entienda esto, lo explicaré con un experimento muy sencillo que usted mismo puede hacer en su casa. ¿Se anima a intentarlo?

Solo necesitaremos cuatro hexaedros regulares —de una resina polimérica o de algún tejido vegetal lignificado, si es posible— cuyas caras estén numeradas, sus vértices preferiblemente redondeados y con su centro de masas lo más cercano posible al centro geométrico del poliedro. Hablando claro: cuatro dados. Sí, sirven esos cuatro que vienen con el parchís.

En una primera prueba quiero que usted intente tirar los cuatro dados y que no se detenga hasta que en los cuatro ponga 1. No en uno, ni en dos ni en tres, sino en todos.

Tire. Tire otra vez. ¿No ha salido? Vuelva a tirar. Así hasta que lo consiga. Lo único que está actuando ahí es el azar.

¿No lo ha conseguido? Tal vez es que es muy difícil que ocurra.

Ahora cambiamos las condiciones del experimento. Vamos a incorporar una nueva variable: la selección. Para este experimento en concreto tomaremos como que la presencia del número 1 en cualquiera de los dados es una característica favorable para el organismo o la molécula que representa el conjunto de dados. De este modo, cada vez que un dado obtenga un 1, no lo va a volver a tirar, sino que va a guardar ese dado y solo tirará los demás. ¿Por qué? Porque ese 1 está proporcionando estabilidad a la molécula. Es algo que le proporciona una ventaja y que va a transmitir a sus copias o descendientes. Ese 1 ha sido seleccionado por el ambiente, que es usted.

Ahora tire los dados. Si sale uno o varios 1 guárdelos y tire los demás dados. Repítalo hasta obtener los cuatro. ¿Ha tardado mucho? No, ¿verdad?

¿Ha notado el lector alguna diferencia significativa entre las dos pruebas del experimento? No me cabe duda de que así ha sido.

La probabilidad de que en una sola tirada, «n» dados con «v» caras distintas exhiban a la vez —por ejemplo— el número 1 es de p=(1-((v-1)/v))n. Sin embargo, la probabilidad de que, actuando la selección —léase, retirando los dados favorables—, en «t» tiradas, «n» dados con «v» caras terminen todos marcando un 1 es de p=(1-((v-1)t/vt))n.

¿No lo han comprendido? Se lo explicaré mejor con el ejemplo que hemos empleado.

La primera tirada implicaba sacar a la vez los cuatro 1 en la misma tirada: lo que se espera de un escenario en el que solo actúa el azar. Que salga 1 en un dado tiene una probabilidad entre seis. Al tirar los cuatro dados, la probabilidad de que en la misma tirada todos saquen 1 al azar es de una vez de cada mil doscientos noventa y seis intentos.

Sin embargo, en el otro caso, cada vez que obtenemos un 1 en un dado cualquiera, este se guarda y no se vuelve a lanzar; eso es la selección, que ha actuado sobre el carácter favorable del organismo. De este modo, la probabilidad de que todos los dados terminen teniendo un 1 en, por ejemplo, ocho tiradas, es una de cada tres veces que lo intentes. De hecho, el 95% de los intentos terminan en éxito en menos de veinticuatro tiradas.

Esta diferencia se acentúa más y más cuantos más dados añades; si usas diez dados, empleando una sola tirada tienes una probabilidad de éxito entre más de sesenta millones fallidas; empleando el segundo método tienes un 95% de probabilidades de conseguirlo antes de la tirada número veintinueve. Con veinte dados, las probabilidades de conseguirlo completamente al azar son absurdas: de menos de una entre 3,6 mil billones, mientras que con el método selectivo tienes un 95% de probabilidades de conseguirlo antes de la tirada treinta y tres.

Por supuesto, la vida no es tan sencilla como unos dados. Las variables naturales no son solo seis para cada carácter de que se disponga; el ejercicio es diferente si se usan otros elementos azarosos que cambien el valor del parámetro «v» como monedas, bombos de lotería con diez bolas, icosaedros con caras numeradas, o una mezcla de todo un poco que complica aún más la ecuación. En la naturaleza, además, diferentes variaciones de un mismo carácter pueden ser beneficiosas. Pero hablar de probabilidades de que la evolución ocurra al azar sin tener en cuenta la presión selectiva es muy diferente en resultados a hablar de las mismas probabilidades cuando se tiene en cuenta la selección natural.

Y las piezas de un Lamborghini no son seres vivos, no tienen descendencia, no sufren mutaciones, ni tampoco se ven sometidas a selección.

El último argumento creacionista que me queda es que, según muchos, la evolución viola la segunda ley de la termodinámica. Algo que tampoco es cierto, claro. Para comprobarlo primero necesitamos saber qué dice esa ley:

La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo.

Lo que quiere decir esa frase, hablando en un lenguaje sencillo —y no muy exacto— es que la cantidad de desorden en el universo tiende siempre a aumentar; es decir, que el universo cada vez está más desordenado.

Quienes defienden la peregrina idea de que esto es aplicable a la evolución se olvidan de un detalle muy importante: la evolución no es el universo.

En un sistema se puede invertir energía para hacer que partes de ese sistema tengan menos entropía, siempre que el balance global del proceso es que la entropía total del universo ha aumentado. Y los seres vivos de forma constante recibimos una enorme cantidad de energía procedente del sol.

Esa luz solar es la que emplean las plantas, las algas y demás organismos fotosintéticos para construir y mantener sus máquinas moleculares y por tanto su orden interno, y es de esos productores autótrofos de los que nosotros, los organismos heterótrofos, obtenemos de forma directa o indirecta los nutrientes que, mediante la respiración, nos aportan la energía para mantener nuestra propia organización. Es ese aporte de energía que en origen procede del sol el que nos permite vivir y reproducirnos, y por lo tanto evolucionar.

Queda algún gap que rellenar en esto de la evolución/mutación: los genes de un solo individuo incipientemente diferente (el osito blanco recién horneado) tiene una probabilidad altísima de verse DILUIDOS al mezclarse con los de sus más numerosos congéneres.

Aún es pronto para poder explicar apropiadamente transiciones tan llamativas como las de el ratón en murciélago, al menos usando la teoría de los «pequeños saltitos genéticos».

La evidencia parece defender más bien una teoría de grandes mutaciones de una vez (¿motivadas por cataclismos?) que afectarían a poblaciones enteras.

Buen artículo.

Pero no nos podemos quejar de que la gente niegue la teoría de la evolución si todavía en el siglo XXI la seguimos explicando en base, única y exclusivamente, a la selección natural de mutaciones ventajosas.

La genética de poblaciones y la epigenética tienen mucho que aportar, y creo que se pierde una gran oportunidad al no mencionarlas ni una sola vez en un artículo de divulgación como este.

Pingback: Bacterias, monos y termodinámica