Releer es, intelectualmente, una de las decisiones más complicadas posibles. A Pío Baroja le gustaba decir que cuando uno se hace viejo prefiere volver a lo ya conocido antes que intentar descubrir algo nuevo. Quizás sea una cuestión de morriña, de comodidad o de costumbres. Pero siempre me pareció una declaración mucho más sincera la de García Márquez, cuando confesaba que él nunca relee sus propios libros porque le da miedo.

Hay veces que uno no está preparado siquiera para leer por primera vez. Ocurre si se intenta lidiar con los Ensayos de Montaigne, o el Quijote o El paraíso perdido demasiado pronto: no se entiende absolutamente nada, no se disfruta ni se guarda buen recuerdo. Por eso los intentos de aproximación a la literatura fracasan miserablemente en los colegios año tras año.

También ocurre lo contrario. Hay libros a los que tenemos que llegar cuanto antes, con urgencia, porque sin ellos lo que no se entiende bien es la vida. Pero hay otro tipo de textos, una tercera categoría que comprende especialmente novelas. Libros a los que irremediablemente volvemos en algún momento de nuestra madurez y para cuya relectura no estamos listos. No porque al enfrentarnos a ellos de nuevo no superen la prueba de la calidad, sino por todo lo contrario. Porque nos descubren, con vergüenza y admiración a partes iguales, que todo lo que pensamos en su momento, las certezas sobre las que edificamos nuestra primera cosmovisión del mundo, se tambalea sin remedio. Que los fundamentos epistemológicos de nuestra existencia son de mantequilla.

Eso ocurre cuando un adulto del siglo XXI vuelve a Julio Verne. Es algo que hace casi con pereza, esperando reavivar la llama de la adolescencia del capitán de quince años aunque consciente de que, casi siempre, lo que nos fascina de pequeños nos deja indiferentes de mayores. Pero cuando se empieza, y si se hace con atención, un lector entregado se da cuenta enseguida de que el visionario de Nantes, el gran autor de aventuras, el hombre que supo imaginar los grandes avances de la técnica, tenía mucho de Casandra.

De que el padre de los viajes en globo, transatlánticos o submarinos temía profundamente el mundo en el que las maravillas que entonces solo unos pocos podían siquiera llegar a concebir serían parte de la vida cotidiana. Y si esas novelas se leen en reposo, uno se da cuenta de algo incluso peor: que los habitantes del siglo XXI hemos perdido lo más importante de todo lo que caracterizó al XIX, el siglo de la razón, las revoluciones industriales, la sociedad de masas, el progreso económico, los descubrimientos y las exploraciones, de las grandes proezas y epopeyas: la capacidad, las ganas y la voluntad de soñar.

Desde siempre ha habido grandes utopías. La de Moro es la más conocida, pero tan poco leída como las de Platón, San Agustín, Campanella, Bacon, Bellamy y tantos otros. Si cualquiera de ustedes hiciera el pequeño experimento que cada año ponía a sus alumnos una antigua profesora de Historia de las Ideas de la Complutense, descubriría que el 95% de los jóvenes a los que se les pidiera el diseño de una sociedad utópica acabarían plasmando algún tipo de variante «buenista» del buen salvaje, del ideario socialista o comunista. Prístina o edulcorada, abierta o camuflada, pero colectivista al fin y al cabo. Un intento ingenuo de colaboración, autogestión, autarquía, propiedad común y autoridad dominante o benefactora. El otro 5%… bueno, en toda generación algún despistado conoce La rebelión del Atlas.

En realidad es normal. Piénsenlo. Como ha argumentado en algún libro J. G. A Pocock, en el Occidente cristiano la idea de progreso choca inevitablemente con los fundamentos de la religión. Si en el origen estuvo el Paraíso y Adán y Eva lo perdieron, es totalmente absurdo concebir que para progresar haya que avanzar y huir hacia adelante. Et in Arcadia ego. Así fue, hasta que la técnica sustituyó a la tradición y abrió nuevos horizontes laicos. Ya no hacía falta un Dios. Teníamos a la razón. Sobraba la fe porque teníamos máquinas y conocimiento y voluntad. No hacían falta las Escrituras, porque teníamos fórmulas, ecuaciones y combustibles.

Llegó el capital por un lado, y el Estado y sus profetas, cargados de promesas, planes y pesadillas, por el otro. Y llegó el siglo XX y con él, más que nunca antes, las distopías, un género mucho más interesante. De Orwell a Huxley. De Kafka a Zamyatin. De Bradbury a Verne.

De Julio Verne se elogian siempre sus libros de aventuras. 20 000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la tierra, Viaje a la Luna, Los hijos del capitán Grant, Miguel Strogoff. Las que le hicieron popular, famoso, rico, recordado, infeliz. De Verne se destaca también el éxito de sus «profecías». Lo que fue capaz de anticipar, los inventos que logró imaginar, o en cierto modo deducir, antes que nadie. El helicóptero, el fax, Internet, los viajes espaciales.

A mí, en cambio, siempre me han maravillado dos cosas. El individualismo randiano de alguno de sus protagonistas y su fatalismo hermenéutico. Irónicamente, y para su pesar, de Verne se valora su aportación a la literatura en términos cuantitativos (ahora y entonces, basta recordar su relación con su despótico editor) olvidando quizás lo más interesante de su obra: la perpetua lucha interna entre el deseo de progreso y el pánico a que este tuviera lugar. La impotencia del que ve venir con esperanza y fe un futuro que sabe condenado.

En Verne coinciden dos personas. El soñador incansable que imagina el porvenir y el cascarrabias que desconfía abiertamente de la idea lineal de progreso. Frecuentemente se recurre a una de sus obras menos conocidas, París en el siglo XX, para poner de manifiesto su lado escéptico y ludita.

En ella, escrita hacia 1863 pero no publicada hasta 1994, guardada en armarios y cajas fuertes por sus editores y familiares para maquillar una visión pesimista que chocaba frontalmente con el superventas que hacía disfrutar a una generación entera, Verne describe la Francia de 1960 como una distopía mecanicista. Un mundo en el que las humanidades son vistas como una pérdida de tiempo ridícula. En el que las librerías no han oído hablar nunca de Victor Hugo pero venden por millares tratados científicos y manuales de instrucciones.

Verne, sensible como el joven Michel Dufrénoy, protagonista del libro, «recurría a todos los adelantos de la mecánica y los adoptaba» en sus escritos, pero con cierta dosis de rechazo y desconfianza. Con el temor a un futuro en que solo prima lo efectivo, lo «económico». Una sociedad cientificista en la que la sonrisa está proscrita por poco productiva y donde las únicas poesías valoradas son «Las armonías eléctricas de Martillac, las Meditaciones sobre el oxígeno de M. de Pulfasse, El paralelogramo poético, las Odas descarbonatadas…».

París en el siglo XX es su gran distopía. Una en la que «artista» es un insulto con el que abofetear los sueños de un joven. La ambición abstracta un «lamentable instinto» que mancha el expediente, un «germen a destruir». «No quiero poetas en la familia, ¡escúchelo bien! No quiero nada de esos individuos que escupen rimas al rostro de la gente; su familia es rica; no la comprometa usted», le reprochan al protagonista.

El texto, breve, duro, trágico, es el legado de un pesimista camuflado de optimista que pone en boca de sus personajes su panóptica visión: «Sabes que los filántropos norteamericanos imaginaron hace un tiempo que se debería encerrar a los presos en unas cárceles redondas para que ni siquiera tuvieran la distracción de los ángulos. Bien, hijo mío, la sociedad actual es redonda como esas cárceles. También se aburre a todo trapo».

Los personajes de Verne utilizan todos los instrumentos puestos a su disposición por la ingeniería más avanzada, pero la felicidad llega lejos de ellos. En los bosques, las selvas, las alturas o las profundidades. Aislados. Buscando antes que encontrando.

Desde hace siglos, el éxito se entiende como progreso tecnológico. Siempre hacia adelante. Construir es prosperar. El XIX fue el siglo de la razón, de la Ilustración. De la fe en la capacidad ilimitada de la razón para superar los obstáculos. El siglo del positivismo, de Comte y del L’amour pour principe et l’ordre pour base; le progrès pour but.

El siglo de la economía pese a todo. Es cuando nace la idea de que, por primera vez en la historia, el ser humano cuenta con las herramientas necesarias para hacerse dueño de su destino. Las décadas que siguen a la Revolución francesa son una reacción lenta pero constante contra el Malthus apocalíptico que cree que «nueve décimas partes de todo el género humano están condenadas a una abyecta miseria y un trabajo penoso» y que así será siempre.

La idea de que el hombre es hijo de sus circunstancias, «y de que esas circunstancias no son algo predeterminado, inmutable o inmune a la intervención humana, constituye uno de los descubrimientos más radicales de todos los tiempos», escribe Sylvia Nasar en la reciente y deliciosa La gran búsqueda.

Tan tarde como en 1842, en la Inglaterra que, pese a todo, era el faro de Occidente, la nación más rica y avanzada, un conservador como Carlyle escribía resignado que «Siendo imposible la vida a las multitudes (…) es evidente que la nación camina hacia el suicidio». Y contra eso llega la economía moderna y uno de sus padres, Alfred Marshall, que explica sin rubor que la principal motivación de los grandes tratados modernos es «el deseo de poner a la humanidad a las riendas de su destino», rebelándose contra la idea de Dios y la naturaleza imperante.

La técnica es para los contemporáneos de Verne un órganon, el término griego que se usa como «herramienta», pero también como el «motor de análisis» para llegar a una verdad dinámica, cambiante, controlable. Y aunque Verne simpatiza con la idea, desconfía del fondo.

Curiosamente, París en el siglo XX está ambientada en 1960, el año en el que vio la luz Verdad y método, el gran texto de Hans Georg Gadamer y una de las obras de referencia de la hermenéutica contemporánea. Para el filósofo alemán, la racionalidad «es una infección del progreso industrial, comercial-tecnológico. En los últimos tres siglos hemos incrementado nuestros conocimientos científicos. Pero el optimismo dogmático de la ciencia, el triunfo de las tecnologías han resuelto solo parcialmente los problemas del vivir asociado, de la existencia humana en este planeta».

El Verne de París en el siglo XX es totalmente gadameriano, o viceversa. Repudia que «Las leyes inmanentes del desarrollo industrial, técnico, económico determinan cada vez más nuestros destinos» y cree que «la racionalidad nacida del iluminismo se demuestra insuficiente; es incapaz por ejemplo de responder a los misterios de la vida humana». Los pocos artistas, poetas y músicas de la Francia del siglo XX no están prohibidos por la ley, sino proscritos por el desinterés. «La civilización ganó a la barbarie. Desgraciadamente, después se ha abusado un tanto de ella y ese demonio del progreso nos ha llevado hasta donde estamos», se lamenta Dufrénoy.

Nos ha llevado, en cierto modo, a nuestro propio siglo XXI, en el que a pesar de los ecos de Sagan hemos perdido ese espíritu descubridor, aventurero. Antes buscábamos el Polo Sur a pie, ahora nos conformamos con saltar desde un globo, pero con audiencias planetarias y bebidas que nos dan alas. No queremos talento, sino capacidades.

En Recuerdos de infancia Verne escribe: «¡He visto nacer los fósforos, los cuellos duros, los manguitos, el papel de cartas, los sellos de correos (…), el sistema métrico, los barcos de vapor del Loira (…), los ferrocarriles, los tranvías, el gas, la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo! Soy de la generación que nació entre dos genios: Stephenson y Edison».

¿Podemos decir lo mismo nosotros? Sostiene muy provocadoramente Tyler Cowen que no. Que la gran prosperidad de la sociedad opulenta es, en cierto modo, un espejismo. Que vivimos de las rentas. Que el mundo de 2013 es el de El gran estancamiento. Que nuestros bisabuelos crecieron en un mundo capaz de las guerras más salvajes y los odios más profundos. Pero que nacieron sin agua corriente y luz en casa y murieron con teléfonos y avión. Que en una generación el planeta cambió de arriba y abajo. Y que en cambio nosotros, desde hace cincuenta años, solo hemos inventado algo realmente rompedor: Internet.

Para Cowen, se nos ha acabado la low hanging fruit, los avances cómodos y fáciles, al alcance de la mano. Ya no tenemos grandes extensiones de tierra hacia las que movernos, ni mano de obra barata como antaño. Nuestros hijos están escolarizados y el acceso a la universidad, masificado. Los atajos se han acabado y cuando el mar se retire veremos nuestras vergüenzas. Porque pensamos que la tecnología avanza imparable, pero en realidad, no es así. Nuestros teléfonos son más pequeños, más bonitos, más elegantes. Pero no dejan de ser teléfonos. Los aviones (sin el Concorde) son más lentos y los utensilios de una cocina cualquiera son poco más o menos los que existían en los años sesenta.

Nos hemos relajado y eso se nota en el malestar, en los sueldos, en el bienestar. El ritmo de descubrimientos y patentes relevantes, las que cambian las vidas de millones de personas, se ha estancado. Porque nos hemos acomodado. Porque, parafraseando una escena de París en el siglo XX, aunque ya nadie lee, al menos todo el mundo sabe leer y escribir. Y eso nos vale. «Qué habría dicho uno de nuestros antepasados al ver esos bulevares iluminados con un brillo comparable al del sol, esos miles de vehículos que circulaban sin hacer ruido por el sordo asfalto de las calles, esas tiendas ricas como palacios donde la luz se esparcía en blancas irradiaciones, esas vías de comunicación amplias como plazas, esas plazas vastas como llanuras, esos hoteles inmensos donde se alojaban veinte mil viajeros, esos viaductos tan ligeros; esas largas galerías elegantes, esos puentes que cruzaban de una calle a otra, y en fin, esos trenes refulgentes que parecían atravesar el aire a velocidad fantástica… Se habría sorprendido mucho, sin duda; pero los hombres de 1960 ya no admiraban estas maravillas; las disfrutaban tranquilamente, sin por ello ser más felices, pues su talante apresurado, su marcha ansiosa, su ímpetu americano, ponían de manifiesto que el demonio del dinero los empujaba sin descanso y sin piedad», escribe Verne con absoluta razón.

Pero no porque el dinero tenga la culpa de nada. No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Verne acierta porque supo ver antes que nadie, antes de que ocurriera, que el tipo de sociedad que se estaba construyendo traía consigo el germen de su debilidad. Es amarga la ironía de que un francés del XIX viera inevitable el progreso, el avance, los descubrimientos y desconfiase de sus resultados y de que nosotros, más de un siglo después, nos hayamos lanzado ciegamente en brazos de los resultados pero hayamos abandonado la búsqueda y la pasión.

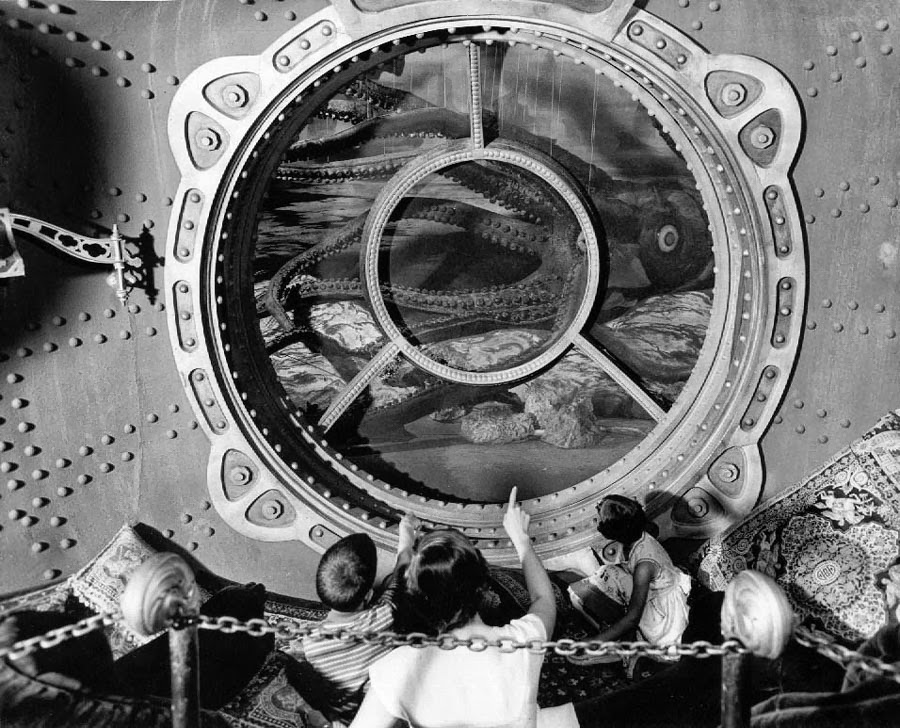

En una memorable escena de 20 000 leguas de viaje submarino, Aronnax descubre la biblioteca del Nautilus, una que por la cantidad y la calidad de sus obras «honraría a más de un palacio de los continentes» y en la que, no por casualidad, no había un solo volumen «de economía política, disciplina que al parecer estaba allí severamente proscrita».

Nemo, taciturno, explica que son los únicos lazos que lo «ligan a la tierra» y que para él, el mundo se acabó el día en que el Nautilus se sumergió por vez primera bajo las aguas. «Aquel día compré mis últimos libros y mis últimos periódicos, y desde entonces quiero creer que la humanidad ha cesado de pensar y de escribir».

En cierto modo ha sido así. Nosotros le pedíamos al futuro coches voladores y nos hemos conformado con ciento cuarenta caracteres. Pensar, lo que se dice pensar, no lo hacemos mucho. El talento, como anticipó Verne, es hoy una enfermedad.

Las cárceles redondas? Qué suerte, están a salvo de los perros de Tíndalos.

Entiendo esta nostalgia por coches voladores y demás inventos con los que la Sci-Fi nos ha hecho soñar a muchos. Yo misma, cuando era pequeña (y no tan pequeña), fui una de tantos que deseaban el famoso patín volador de Regreso al Futuro y vio pasar el 2015 sin verlo en el mercado. Pero de ahí a ser tan pesimista con la época actual, me parece tremendamente injusto e incluso me entristece que no se aprecien tanto como se merecen los grandes avances de nuestros días, que tienen poco que envidiar (si es que envidiar es la palabra) a descubrimientos anteriores. No hace falta dedicar mucho tiempo a reflexionar cómo en el último medio siglo se han logrado cosas realmente asombrosas, como por ejemplo:

– Innumerables avances médicos: trasplantes, creación de nuevas vacunas, detección temprana de enfermedades (aumentando enormemente las tasas de supervivencia), desarrollo de nuevos tratamientos (células madre…), etc.

– No nos ha dado por volver andando al Polo Sur, pero en su lugar hemos pisado la Luna, alcanzado el espacio Interestelar, establecido una base humana permanente en órbita y planteando la primera colonia humana en Marte, aterrizado en un asteroide, etc.

– Se ha clonado una oveja (se dice pronto).

– Se construyen rascacielos con metodologías que permiten construir una planta a la semana.

– Las impresoras 3D han revolucionado los procesos de fabricación, permitiendo formas imposibles hasta ahora y abaratando costes de, por ejemplo, prótesis funcionales de manos que han mejorado la vida de muchísima gente.

– Se están descubriendo y sintetizando nuevos materiales como el grafeno. Un material con tantísimas posibles aplicaciones que se le ha llegado a llamar el plástico del siglo XXI: producción de superbaterías eléctricas, desalinización del agua, generación de electricidad, sensores de luz para cámaras, etc. Todos campos que ya existen, sí, pero donde el grafeno barre de forma apabullante las propiedades de los materiales que se emplean actualmente.

– La informática en general (no sólo Internet), ha revolucionado los modelos de negocio en cualquier sector a lo largo de todo el mundo. Y hablamos de una disciplina en la que el ritmo de reinvención es tan alto que, seas del área que seas, en apenas 5 años estás obsoleto.

– Etc. etc.

¿En serio podemos echar un vistazo rápido a lo que nos rodea, ver todo esto (y lo que me dejo en el tintero) a nuestro alrededor, y no pensar que vivimos en una época increíble? Podemos volar, no necesariamente en coche, pero sí en otros medios que nos dejan, en apenas unas horas, al otro lado del mundo. Tenemos robots, quizá no androides que convivan con nosotros por la calle, pero sí máquinas grandes y enormemente precisas en cadenas de montaje, quirófanos, explorando otros planetas, etc. Se ha erradicado la viruela. Incluso esos modestos 140 caracteres también han aportado mucho a la divulgación científica y cultural para llegar al gran público (sí, twitter puede llegar a ser útil en buenas manos).

En fin, empiezo a avergonzarme de la extensión de esta reflexión. A quien haya tenido ánimos de leerla hasta el final, gracias, y espero haber aportado una visión un poco más optimista. No hay que dejar de soñar con nuevos avances, pero apreciemos también lo que hemos conseguido, que no es poco.

Bastante de acuerdo contigo.

Te has dejado un invento increíble, el teléfono móvil: eso de poder hablar con otra persona prácticamente en cualquier momento, esté donde esté, es algo alucinante.

Hace años, quedar con alguien era casi como una lotería, cualquier mínimo contratiempo ( un bus que tarda en llegar ) podía fastidiar el encuentro.

Hay un abismo enorme entre tecnología y humanidad, justamente cuando dices “Innumerables avances médicos” en ese campo es donde mas patente se hace, en EEUU (uno de los países más “desarrollados”/modernos, de nuestro siglo XXI) donde la medicina es privada, se tienen modernísimos hospitales, los últimos avances técnicos a disposición, pero si no tienes dinero para pagar el tratamiento, te dejan morir en la puerta del hospital…¿esto es realmente un avance?…¿hacia donde?, da la impresión de que en este aspecto no solo no avanzamos sino que retrocedimos, porque ¡hoy podemos sanar!, tenemos las herramientas…pero no lo hacemos (solo si hay un “trueque” a cambio).

Los avances en mecánica/tecnología se suponía ahorrarían tiempo y la gente tendría que trabajar menos, sin embargo las jornadas tienen la misma cantidad de horas y la gente tiene que matarse para poder llegar a fin de mes.

En otros puntos como bien señala el articulo, hoy en día todos sabemos leer y escribir, pero nadie conoce a Victor Hugo porque a nadie le interesa, no tienen tiempo para humanidades que “no sirven” a los intereses del siglo XXI.

Es una cuestión de perspectiva, la técnica evolucionó pero los problemas esenciales que esos avances debían solucionar o al menos palear, siguen estando allí, intactos.

Pingback: Progreso, hermenéutica, distopía (Jot Down) | Libréame

Magnifico Articulo!

Me considero «tecnófilo», pero el artículo me ha encantado