(Viene de la primera parte)

En el año 112 a. C., la ambición de un solo hombre bastó para provocar una guerra entre dos naciones, Numidia y Roma, cuya estrecha alianza había durado más de un siglo. El rey Yugurta, que contaba por entonces cuarenta y ocho años, había puesto a prueba la paciencia de la opinión pública romana durante la guerra sucesoria de Numidia, mientras el Senado le dejaba hacer y las amistades que había cultivado entre las clases dirigentes lo defendían, sobornos mediante, recordando el distinguido historial militar del númida como oficial auxiliar de las legiones en Hispania. Sin embargo, el ambicioso Yugurta sobrepasó todas las líneas rojas cuando permitió que sus tropas asesinasen a comerciantes italianos durante la ocupación de la ciudad de Cirta, la conquista que supuso su victoria final en el conflicto sucesorio. Este derramamiento de sangre romana originó un clamor popular que exigía inmediato castigo. El Senado, que había tolerado los desmanes de aquel sangriento aliado mientras sus víctimas habían sido númidas, ya no podía continuar haciendo la vista gorda y votó a favor de la declaración de guerra. El anuncio fue aclamado por casi todos en Roma, excepto por aquellos, si es que los hubo, que pudiesen estar temerosos ante la idea de que el conflicto se convirtiese en un tragadero de recursos capaz de desestabilizar la política romana —cosa que terminaría sucediendo— y que además debilitase las defensas en el norte de Italia, donde los bárbaros germánicos estaban causando muy serios problemas.

Pese a lo inconveniente de abrir un frente bélico en África, para los dos máximos titulares del poder en la República, los dos cónsules, la declaración de guerra constituía una gran noticia porque les permitía optar al máximo posible de los honores: una victoria militar.

Los cónsules, sobre todo en época de guerra, tenían un papel decisivo en la República. Si el Senado era el máximo órgano legislativo, donde se debatía y se votaba sobre un amplio rango de asuntos, el poder ejecutivo era compartido por dos cónsules elegidos para gobernar durante un año. El consulado era una institución que había sido perfilada con cuidado durante siglos —por entonces la República ya contaba con cuatrocientos años de antigüedad— y el que los cónsules fuesen elegidos en parejas impedía que el poder ejecutivo quedase en manos de un único individuo (un paralelismo moderno sería, por ejemplo, el mandato simultáneo de dos presidentes en los Estados Unidos). El consulado era el cargo público más codiciado y también el más difícil de obtener, Además de la brevedad del mandato anual, en el siglo II a. C. la ley prohibía de manera explícita que un cónsul pudiese optar a un segundo mandato antes de que hubiesen transcurrido diez años desde el primero, con lo que se evitaba que líderes carismáticos y demagogos pudieran perpetuarse en el poder. Gracias a esa espera de diez años, era muy poco habitual que un hombre consiguiera ocupar dos veces el cargo. Hasta el famoso Publio Cornelio Escipión el Africano tuvo que esperar trece años entre sus dos mandatos consulares. Todavía más raro era que se produjese un tercer mandato; durante el siglo II tal cosa solamente sucedió en dos ocasiones y bajo circunstancias excepcionales. Un decreto de principios de aquel siglo añadió una nueva dificultad, pues los únicos individuos elegibles para el consulado eran aquellos que habían completado el cursus honorum, una sucesión de cargos públicos ascendentes por los que debía pasar todo político con aspiraciones de llegar a al máximo cargo republicano. El consulado conllevaba tanto prestigio que, aunque los romanos numeraban los años del calendario según el sistema ab urbe condita (esto es, tomando la fecha de fundación de Roma como año primero), lo más habitual era referirse a cada año por los nombres de los cónsules que hubiesen gobernado. El consulado no era muy lucrativo para quienes lo ostentaban, pero tenía otros alicientes. Al terminar su mandato, los cónsules salientes podían convertirse en procónsules o gobernadores de alguna provincia, donde solían engordar sus fortunas personales a base de recaudar impuestos y otros negocios. También se convertían en miembros vitalicios del Senado, donde los antiguos cónsules tenían preferencia a la hora de hablar.

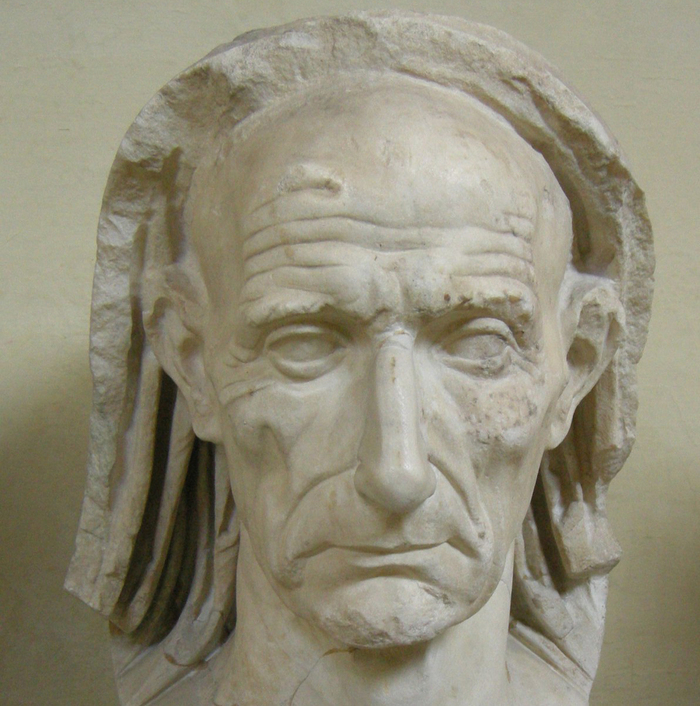

El gran caramelo durante el ejercicio del consulado era la posibilidad de ponerse al frente de las legiones. En caso de guerra, la fama que alcanzaban los generales victoriosos no tenía parangón en Roma; de hecho, era una fama tan grande que terminaba incluyendo a sus familias. Recordemos que los nobles solían usar un cognomen o segundo apellido que indicaba una rama dentro de la dinastía familiar o bien una característica personal que lo distinguía como apodo. Por ejemplo, el nombre Publio Cornelio Escipión Africano constaba del nombre de pila (Publio), un apellido que hacía referencia a su dinastía (los Cornelios), un cognomen que hacía referencia a una rama familiar concreta (los Escipiones) y un segundo cognomen honorífico añadido tras su victoria sobre Cartago (Africano). Pues bien, el que una victoria militar valiese un nuevo apellido da buena idea de su importancia. Esta exaltación de la gloria militar explica el deseo de los nuevos cónsules por conseguir el mando de las tropas que iban a combatir contra Yugurta. Cuando el Senado declaró la guerra, se sorteó la comandancia del ejército africano entre los dos vigentes cónsules. Quedó en manos de Lucio Calpurnio Bestia. Aunque lucía un sonoro cognomen familiar (Bestia significaba «animal fuerte o feroz»), era un hombre inteligente, sensato y hábil, que había destacado en los diversos cargos de su carrera política, siempre demostrando un gran instinto para resolver problemas enquistados. Sus cualidades políticas, unidas a una probada experiencia militar y un carácter resuelto e infatigable, invitaban a albergar la razonable esperanza de que atajaría con rapidez aquella crisis númida que tenía a Roma en ascuas. También prometedora era la elección que Bestia hizo de su lugarteniente, Marco Emilio Escauro, otro hombre a quien adornaban grandes cualidades, pues no solo era experto en lo militar, sino que se había distinguido por su firme rechazo a los sobornos que con tanta generosidad había estado repartiendo Yugurta entre los bastidores de la República, ganándose justa fama de político honrado. Bestia y Escauro parecían la pareja idónea para enfretarse a Yugurta. Pero los ciudadanos romanos todavía tenían que hacer frente a desagradables sorpresas.

El escándalo de los sobornos sacude Roma

Son muchas cosas las que me producen deseos de marcharme y abandonaros, ¡oh, ciudadanos!, si no pudiese más mi amor por la República. Cosas como el poder que acumulan los nobles y la paciencia que mostráis ante esto, la ausencia de justicia y, sobre todo, el contemplar cómo la inocencia conlleva desamparo en vez de la obtención de los honores que merece. No me atrevo a recordaros la manera en que, durante estos últimos años, se han reído de vosotros algunos sinvergüenzas; la manera tan indigna e impune en que se ha hecho morir a quienes os defendían; hasta qué punto os habéis dejado llevar por la pereza y la indolencia. Vosotros, que veis caer a vuestros enemigos y no sabéis aprovechar la ocasión, que teméis a aquellos que deberían temeros. Pero, aunque me sienta así, no puedo dejar de luchar contra las tramas del poder. Como mínimo, tengo que hacer ver que conservo la libertad que heredé de mis padres; que lo haga con éxito o no, depende de vosotros, ¡oh, ciudadanos! (…) Vuestros mayores, a fin de recobrar sus derechos y de sostener la majestad de nuestro imperio, tomaron en dos ocasiones las armas y, separándose del resto de ciudadanos, ocuparon el monte Aventino. ¿Y vosotros no habéis de esforzaros con mayor ímpetu para mantener la libertad que de ellos recibisteis? (Cayo Memmio, tribuno de la plebe, denunciando un escandaloso tratado de paz con Yugurta)

El inicio de la campaña militar en Numidia fue muy prometedor. Las tropas comandadas por Bestia y Escauro atravesaron con rapidez la parte más accesible del territorio númida, conquistando varias poblaciones importantes mientras Yugurta retrocedía con el obvio propósito de evitar un enfrentamiento abierto sobre terreno llano. Esto causó la sensación de que la guerra iba a ser breve. ¿El problema? Que resultó ser demasiado breve. Cuando la contienda todavía no estaba decidida pues el ejército númida continuaba intacto y era previsible que el avance de los legionarios se ralentizase al llegar a regiones más escarpadas y boscosas, los habitantes de Roma recibieron confusos la noticia de que Yugurta se había rendido ante el cónsul Bestia. Nadie había esperado tan rápida capitulación. No tardó en estallar el escándalo cuando se conocieron las condiciones que Bestia había «impuesto» en el tratado de paz. Para empezar, Yugurta iba a entregar una ridícula indemnización de guerra consistente en cierto número de elefantes y caballos… pero nada de oro, pese a que sus arcas estaban repletas como bien sabía hasta el último ciudadano romano. El cónsul Bestia tampoco demandó concesiones territoriales o administrativas encaminadas a aumentar el control republicano sobre Yugurta, quien, cosa inadmisible a ojos de casi todos los romanos, pudo continuar en el trono sin recibir castigo por la matanza de Cirta. Así pues, la «victoria» y la inexplicable blandura del tratado de paz provocaron una nueva oleada de indignación. Toda Roma empezó a sospechar de nuevos sobornos. En las calles se decía que Yugurta, para asegurarse una paz favorable, había comprado a Bestia y al supuestamente incorruptible Escauro que había ejercido como director de las negociaciones de paz y por lo tanto debía de ser necesario cómplice en tan indigno manejo.

El nuevo escándalo exacerbó de tal modo la ira popular que el Senado, aprensivo, no se atrevió a ratificar el tratado de paz firmado por el cónsul. Esto no evitó que algunos políticos contrarios al partido de las élites usaran el escándalo para agitar aún más las instituciones. Cayo Memmio era uno de los «tribunos de la plebe», magistrados elegidos para defender los intereses del pueblo llano. Era bien conocido por ser uno de los principales detractores del enorme poder que los patricios, los nobles, acumulaban en las instituciones. Memmio hizo una fogosa y casi revolucionaria acusación pública de cohecho, solicitando que se investigase a fondo el posible soborno y apelando al pueblo para que ejerciese presión sobre las altas esferas. La campaña de Memmio no estaba construida sobre la nada, pues la República tenía un largo historial de tensiones entre clases sociales. Los romanos ricos vivían muy bien y tenían mucha influencia en la República; para los ciudadanos de a pie, sin embargo, la existencia era dura e ingrata. Muchos vivían en la pobreza. Así, la política romana estaba dividida entre los intereses de las clases altas, ya fuesen nobles o los plebeyos enriquecidos que se habían convertido en una nueva aristocracia, y las necesidades de las míseras clases bajas. Detrás de las denuncias de Cayo Memmio estaba sin duda la evidente intención política de aumentar el descrédito de las élites y, aun así, nadie entre las clases altas se atrevió a llevarle la contraria porque sus acusaciones estaban muy bien fundamentadas y además las formuló con admirable eficacia. Memmio argumentaba que, si la rendición de Yugurta era de verdad sincera, el rey númida no tendría inconveniente en aceptar órdenes de acudir a Roma para declarar en público sobre el controvertido tratado de paz. Si Yugurta se negaba a venir a Roma, decía Memmio, el pueblo podría comprobar que la rendición y el tratado de paz habían sido una pantomima. Esta propuesta fue una jugada maestra de Memmio que puso contra las cuerdas tanto a Yugurta como a los partidarios a sueldo que Yugurta todavía tuviese dentro del Senado. La posibilidad de que Yugurta fuese al Senado y pudiese tirar de la manta para descubrir el secreto (no tan secreto) de los sobornos aterrorizaba a varios próceres corruptos, pero ¿quién podía impedirlo ya? El pueblo hervía de indignación.

Incluso Yugurta entendió que, si quería evitar el reanudar aquella guerra en la que tenía escasas opciones de victoria, no le quedaba más remedio que ceder, así que embarcó hacia Italia. La noticia de su pronta llegada hizo que toda la República estuviese expectante. En Roma, los tribunos de la plebe prepararon una audiencia pública para que el rey númida diese explicaciones. El día señalado, una multitud se congregó ante los tribunos de la plebe. El principal instigador de la sesión, Cayo Memmio, calentó al público recordando las bien conocidas crueldades de Yugurta e insistiendo en la necesidad de que Yugurta desenmascarase a quienes habían accedido a sus sucios tratos, algo indispensable para poder limpiar la República. Tras semejante prólogo, Memmio llamó al estrado a Yugurta, cuya aparición provocó en el público un aluvión de insultos y hasta de gritos pidiendo su ejecución. Yugurta se mostraba en actitud modesta, luciendo un humilde atuendo más propio de un prisionero que de un rey, aunque en realidad no estaba preso porque había acudido a declarar por propia voluntad. Cuando todos esperaban que Yugurta empezase a tirar del hilo para desenmascarar a nombres importantes, la sesión sufrió un chocante traspiés. Ante el asombro de Cayo Memmio y del público presente, otro tribuno de la plebe, Cayo Bebio, hizo uso de su derecho de veto e impidió que Yugurta empezase a hablar. La incredulidad y la indignación se apoderaron de la gente mientras Yugurta se marchaba sin haber pronunciado palabra. La iniciativa de Memmio quedó en agua de borrajas. Un escándalo más. Por toda Roma corrió la voz de que Cayo Bebio se había dejado sobornar, única explicación lógica para explicar su inesperado veto. El oro de Yugurta, como podían comprobar una y otra vez los iracundos ciudadanos, parecía tener más poder dentro de la maquinaria del poder que cuatro siglos de tradición republicana.

No fue aquella la única jugada sucia de Yugurta durante su viaje a Italia. Por entonces se encontraba en Roma un primo de Yugurta, Masiva, que también era nieto de Masinisa y podía ser considerado parte de la línea sucesoria del trono númida. Masiva, de hecho, era el candidato favorito de los detractores de Yugurta. Había tomado parte contra Yugurta en la guerra sucesoria, combatiendo junto al difunto príncipe Aderbal y librándose por muy poco de morir en la matanza de Cirta. Sucedía también que se había elegido a dos nuevos cónsules, Espurio Postumio Albino y Marco Minucio Rufo, ambos detractores de Yugurta y partidarios de considerar inválido el tratado de paz firmado por su predecesor Bestia. Era de suponer que los cónsules estaban pensando en Masiva como sucesor de Yugurta si sucedía que, como era de esperar, se reanudaba la guerra y Roma la ganaba. Yugurta sin duda entendía bien la situación y se marcó como nuevo objetivo, antes de abandonar Roma, el deshacerse de Masiva. Envió a su ayudante Bomílcar a los bajos fondos para contratar a un sicario. A los pocos días, Masiva murió asesinado. Pero el plan tuvo un fallo: el asesino fue descubierto y apresado. En el posterior interrogatorio estuvieron presentes los dos cónsules y estos pudieron escuchar de primera mano cómo el sicario reconocía que había sido Bomílcar quien le había pagado para matar a Masiva. Cuando el asunto trascendió a la opinión pública, Bomílcar fue detenido. Yugurta, fiel a sí mismo, insistía con descaro en su propia inocencia, tratando de desviar todas las culpas hacia su ayudante. Por descontado, nadie le creía. El clima social era tan hostil a Yugurta que el Senado, para quitarse de encima el problema, decretó su expulsión. Pero el rey númida no se marchó solo; consiguió, quizá mediante nuevos sobornos, que el detenido Bomílcar también fuese deportado. Así, claro, evitaba que la acusación de asesinato progresara hacia su persona. En resumen, Yugurta salió triunfante de su visita a Italia. Cuenta la leyenda que al salir su barco del puerto, Yugurta se giró hacia tierra y dijo: «Oh, Roma, ciudad corrupta, ¡cuán poco durarías si hallases un comprador!».

No andaba desencaminado. Es verdad que el clamor social hacía improbable que Yugurta continuase sobornando a las autoridades, pero el mal de la corrupción estaba muy arraigado en la República. Los tribunos de la plebe seguían agitando la escena política y no perdían ocasión para denunciar los males del sistema, pero sin mucho más éxito que Cayo Memmio. Uno de los más combativos, Cayo Mamilio Limetano, consiguió reavivar la persecución judicial de todos aquellos sospechosos de haberse vendido a Yugurta. Su iniciativa fue respaldada por el Senado, donde persistía una honda preocupación por el emponzoñado clima social. Sin embargo, el posterior desarrollo de las investigaciones resulta muy ilustrativo acerca del estado de podredumbre en que se encontraban las instituciones romanas. El antiguo-cónsul Lucio Calpurnio Bestia fue juzgado por el presunto cohecho en el vergonzoso tratado de paz con Numidia, pero, como se deduce de los datos biográficos que se conservaron sobre Bestia, no fue castigado y permaneció libre, viviendo con toda tranquilidad en Roma (y esto se sabe porque años después volvió a ser juzgado por un diferente asunto de corrupción). ¿Lo más irónico? Que Marco Emilio Escauro, el mismo que había sido lugarteniente de Bestia en la guerra y casi con toda seguridad su cómplice en el cohecho, usó sus influencias no solo para librarse de esta investigación, sino para ¡formar parte él mismo del comité investigador! En Roma, para desesperación de los honrados, había cosas que nunca cambiaban.

La guerra se enquista

Cuando Yugurta estaba ya de regreso en África, la presión del pueblo romano y las ansias bélicas de los nuevos cónsules hicieron que el tratado de paz fuese declarado nulo. Roma y Numidia estaban de nuevo en guerra. Roma despachó un nuevo ejército, ahora comandado por el cónsul Espurio Postumio Albino. Una vez más, la campaña empezó de manera prometedora porque Espurio se internó con facilidad en territorio númida y consiguió conquistar varios enclaves importantes. Sin embargo, tras estos éxitos iniciales regresó a Roma para ocuparse de organizar las nuevas elecciones, dejando las tropas a cargo de su hermano Aulo Postumio Albino. Esta decisión terminaría probándose nefasta. Aulo Postumio no tenía las mismas capacidades como comandante y pronto demostró su impericia militar, cosa de la que el astuto Yugurta se percató al instante. El rey númida hizo que su ejército realizara toda clase de maniobras evasivas, fingiendo huir por debilidad. Aulo Postumio, engañado, se cegó en una persecución que lo llevó hacia terrenos cada vez más abruptos y por lo tanto, como Yugurta había aprendido en Hispania, menos propicios para las legiones. Es verdad que Aulo era honrado y no se dejó sobornar, pero sus escasas dotes de mando permitieron que los espías de Yugurta comprasen a varios de sus oficiales, quienes aceptaron abandonar sus puestos de vigilancia en caso de un ataque sorpresa de los númidas. Así, cuando por fin Yugurta hubo puesto las cosas a su favor, asaltó el campamento legionario durante la noche. El ejército romano, tomado por sorpresa, huyó en desbandada hacia una colina cercana. En su nueva ubicación elevada, los romanos podían defenderse con facilidad, pero existía un serio inconveniente: estaban completamente rodeados y no podían huir. Es decir, que habían caído en una trampa similar a la que Napoleón tendió a Wellington en Waterloo, con la diferencia de que Aulo Postumio, al contrario que Wellington, no tenía aliados cercanos que pudieran acudir en su auxilio. Así que le quedaban dos opciones: intentar romper el cerco, algo que parecía un suicidio, o permanecer sitiado hasta que el hambre y la sed diezmasen a los suyos. Yugurta, adivinando la desesperación del general romano, le envió un mensaje con la promesa de que si se rendía y accedía a abandonar Numidia, dejaría salir vivos a los legionarios. Aulo Postumio, sin saber qué más hacer, aceptó. Este episodio, conocido como la batalla de Sutul, supuso un duro golpe para la moral en Roma. Una vez más se recibía la sorprendente noticia de un rápido final de la guerra, solo que esta vez la habían perdido ellos. El haber abandonado Numidia sin haber luchado aquella última batalla era, por descontado, una humillación que aumentaba el descontento popular. El todavía cónsul Espurio Postumio Albino, salpicado por el rotundo fracaso militar de su hermano, se esforzaba para intentar arreglar el desaguisado. Primero solicitó al Senado que, por segunda vez, declarase inválido el compromiso de abandonar Numidia. El Senado lo hizo así y esto significaba que la guerra iba a continuar. Después pidió más tropas a los aliados italianos de Roma. Estos aliados eran los miembros de una confederación italiana que, como veremos, estaba más que harta de entregar tropas a la República romana.

La batalla de Sutul había llevado a los romanos al punto más bajo de pesimismo desde el inicio de la guerra, pero no tuvo consecuencias militares definitivas. El ejército romano de África había salido perjudicado, sí, pero no destruido. De hecho, la esperanza en una victoria final sobre Yugurta se redobló en el año 109 a. C. cuando el nuevo cónsul Quinto Cecilio Metelo se puso al frente de las legiones. De origen aristocrático, Metelo era un hombre muy popular cuyas cualidades le habían ganado un respeto generalizado. Había estudiado en la célebre Academia de Atenas como alumno de su director, el filósofo Carnéades; y su don para la oratoria era famoso, aunque las transcripciones de los discursos que tanta admiración despertaron en posteriores cronistas romanos, como el mismísimo Cicerón, terminaron perdiéndose. Metelo, cosa importante, también era célebre por su honradez. Sin embargo, el nuevo cónsul se enfrentaba a un serio problema: la gente en Roma ya no tenía paciencia y demandaba una victoria rápida sobre Yugurta. Entre otras cosas, porque el problema de los bárbaros que llegaban desde el norte se estaba agravando. Y una victoria rápida en Numidia, como pudo comprobar Metelo al estudiar el asunto sobre el terreno, parecía casi imposible de conseguir.

En cuanto el nuevo comandante pisó África, detectó algunos de los problemas sistémicos de su ejército. La disciplina era mala. Según la antigua costumbre republicana, los soldados eran campesinos propietarios de tierras que luchaban para defender Roma a expensas de sus propios medios, pues quienes no tenían propiedades se libraban del reclutamiento. Estos soldados destinados en África hacían lo posible por llevar una vida cómoda. Muchos de ellos se ayudaban de esclavos o sirvientes para las tareas cotidianas. Junto a los campamentos pululaba toda una comitiva de comerciantes y buscavidas que seguían a las tropas allá donde fuesen para ofrecerles toda clase de servicios, desde la prostitución hasta la venta de bebidas (y de comidas más suculentas que las ofrecidas por los cocineros legionarios). Metelo se propuso acabar con todo esto, más o menos como en el siglo XX, para prepararse ante el previsto Desembarco de Normandía, haría Rommel con las tropas alemanas que se habían acostumbrado a vaguear en Francia. Metelo impuso un listón disciplinario mucho más exigente y convirtió su ejército en una tensa maquinaria. Prohibió el uso de esclavos y la compraventa descontrolada de alimentos o enseres. Proscribió la presencia en los campamentos o cerca de ellos de todo aquel que no perteneciese a la tropa. Bajo su mando, los legionarios iban a comer el rancho reglamentario y nada más. Harían todos los trabajos cotidianos ellos mismos. Para no darles tregua y mantenerlos en forma, Metelo dispuso que su ejercito debía moverse constantemente, lo cual implicaba que cada nueva jornada los soldados tenían que desmontar todo el campamento, marchar cierto número de kilómetros y volverlo a montar, incluyendo los sistemas de fortificación, antes del anochecer. Uno y otro día, los soldados trabajaban con dureza. Aunque todas estas medidas hicieron a Metelo muy impopular entre las tropas, sin duda las puso en condiciones para la batalla.

El gusto de Metelo por la disciplina sin duda agradaba en Roma; lo que ya no gustaba tanto era la manera en que planeaba hacer la guerra. Metelo era partidario de una estrategia de desgaste donde el objetivo no era obtener grandes victorias, sino dejar a Yugurta sin suministros. Era un concepto razonable. Numidia estaba dividida en dos clases de terreno: el llano y el montañoso. En el llano, los romanos habían obtenido ya muchas victorias gracias a su orden táctico, pero se precisaba de una lenta y difícil tarea de sometimiento dado lo extenso de esa parte del país, y anteriores generales habían continuado avanzando para intentar terminar la guerra de manera rápida. Metelo, por el contrario, supo leer las intenciones de Yugurta: en el terreno montañoso, Yugurta podía usar sus tácticas guerrilleras para hacerse fuerte por un periodo difícil de calcular. Pero la montaña era improductiva, mientras que el terreno llano era el que albergaba las labores agrícolas, por lo que Metelo supuso que merecía la pena el considerable esfuerzo de conquistar y someter todas las llanuras del país. Una vez todos los cultivos estuviesen en su poder y todos los caminos hacia las montañas estuviesen controlados, el ejército de Yugurta dejaría de recibir víveres. Esta estrategia era lenta y podía prolongarse durante años, pero Metelo creía que era la única efectiva. Mientras hubiese un solo camino por el que Yugurta pudiese obtener víveres, los romanos no podrían hacerle abandonar los bosques y montañas donde sus asaltos guerrilleros desgastarían a las legiones. El plan de Metelo era tan sensato que el propio Yugurta comprendió que el comandante romano podía estar sembrando la semilla de una victoria lenta pero segura. El rey númida empezó a enviar mensajeros con sucesivas ofertas de paz. Ofertas que Metelo ignoraba una y otra vez. La situación de Yugurta empeoró también porque sus habituales emboscadas empezaron a resultar inútiles cuando se puso de manifiesto que Metelo no se dejaba engañar, ni siquiera en aquellas ocasiones en que el ejército de Yugurta parecía vulnerable a un ataque rápido. Metelo siempre actuaba con calma y jamás ordenaba que su ejército se moviese sin antes usar sus exploradores de manera tan exhaustiva que los númidas hubiesen necesitado ser invisibles para conseguir emboscar a los romanos. De esta manera, Yugurta quedó privado tanto del factor sorpresa como de las ventajas orográficas y sufrió varias derrotas que, si bien no eran decisivas, sí le empezaron a inquietar.

Sabiendo que estaba en aprietos, Yugurta buscó la alianza con su suegro Boco I, rey de Mauritania. Boco aceptó, pero con poco entusiasmo y pensando más en el beneficio que podía obtener si, por algún giro del destino, Yugurta conseguía ganar la guerra. Lo cierto es que a Boco la guerra le era indiferente, por más que Yugurta estuviese casado con una hija suya. Los mauritanos no tenían motivos para pelear contra Roma. Tanto era así, que Boco, pese a lo convenido, empezó a remolonear cuando se trataba de enviar tropas a la batalla. Pronto se hizo evidente que aquella alianza entre Numidia y Mauritania no era lo bastante sólida como para voltear la guerra. Aun así, Yugurta preveía que la alianza podría, como poco, retrasar el desenlace. Y todo lo que Yugurta quería era tiempo. Confiaba en la amenaza bárbara del norte. La llegada de los bárbaros hacía que todo el mundo en Roma, salvo Metelo, tuviese cada vez más prisa por acabar la guerra en África. Metelo también era astuto y también sabía leer la situación. Era consciente de que la vía militar no garantizaba resultados inmediatos y comenzó una iniciativa diplomática para convencer a Boco de que rompiese la alianza con Yugurta y aceptase la amistad de Roma. El rey Boco se dejaba querer, pero no se comprometió a nada mientras Metelo fue comandante, quizá porque Metelo no le ofreció una recompensa de la magnitud que deseaba.

Allá en Roma, los conciudadanos de Metelo empezaron a pensar que, pese a las batallas que había ganado y su evidente capacidad como general, era demasiado prudente y metódico. Así, Metelo no creaba malestar por ser corrupto o inepto, pero sí por no ofrecer soluciones inmediatas. Tanto era así, que uno de los oficiales que estaba al mando de Metelo empezó a cultivar su propio prestigio militar a costa de la percepción popular sobre Metelo. En la batalla de Motul, donde más de treinta mil legionarios se enfrentaron a veinte mil númidas (más ochenta y cuatro elefantes, que los cronistas romanos tomaban buena nota de estas cosas), se obtuvo la victoria gracias a una intervención providencial del lugarteniente de Metelo, Cayo Mario, cuya popularidad se disparó en Roma.

El golpe en la mesa de Cayo Mario

Me habéis ordenado hacerle la guerra a Yugurta, esa guerra que de manera tan insuficiente han conducido los nobles. Os ruego que reflexionéis sobre si de verdad es mejor que encarguéis un asunto de tal naturaleza a alguien salido de ese corrillo de aristócratas, a alguien que tenga un antiguo linaje y estatuas de sus antepasados, pero que jamás haya estado en el ejército. (…) Comparad a un hombre que ha hecho su propia fortuna, como yo, con la altanería de esos patricios. Pensad que las historias que ellos han leído y escuchado, yo las he visto y las he vivido. Que lo que ellos aprenden leyendo, yo lo he aprendido en el ejército. (…) Yo estaré siempre a vuestro lado, en las filas y en la batalla. Yo seré vuestro consejero y vuestro compañero en el peligro; nunca me preocuparé de mí más que de vosotros. Y la verdad es que, con la ayuda de los dioses, tenemos la victoria al alcance de la mano. (Cayo Mario)

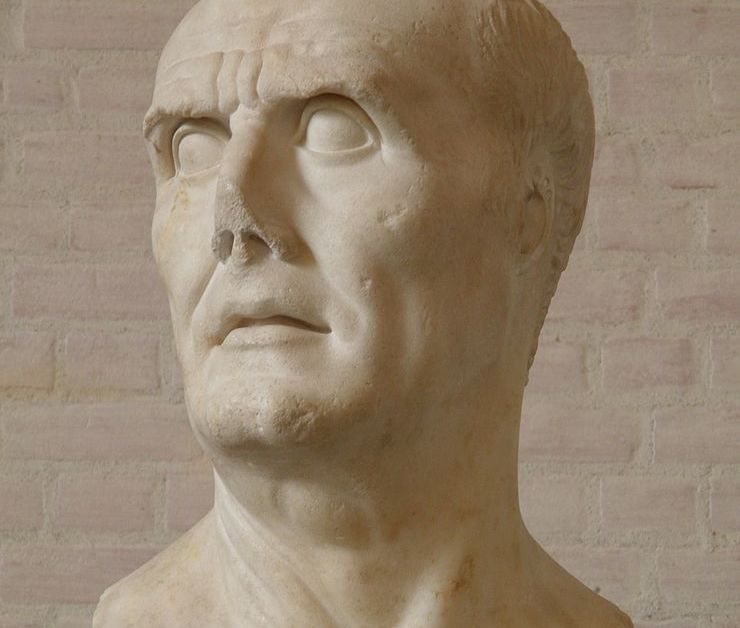

Mario, lugarteniente elegido por Metelo para la campaña númida, era un veterano político cuya antigua aspiración de convertirse en cónsul estaba, gracias a su destacado papel en la guerra, en el punto de ebullición. La gran cualidad política de Mario era la capacidad para entender el estado de ánimo de la gente en Roma. Dedujo que prometer una victoria relámpago en África era la mejor manera de salir elegido cónsul, que sus recientes hazañas bélicas le permitirían presentarse como el hombre indicado para dirigir la guerra. Sin embargo, para acudir a las elecciones debía abandonar su puesto en el ejército, para lo que necesitaba el permiso de su superior, Metelo. Este no quiso concedérselo. Metelo desaprobaba que Mario se marchase en plena guerra. A cambio de esa negativa, prometió apoyarle en unas futuras elecciones, cuando hubiese terminado el conflicto.

Mario no quería esperar. Rozando ya los cincuenta años de edad, sentía que su gran oportunidad estaba a punto de pasar de largo. Ahora tenía la fama militar, quizá el patrimonio electoral más importante en una época como aquella. Quería ir a Roma cuanto antes y, si Metelo no le había dado permiso por las buenas, se lo daría por las malas. Y por las malas, Vayo Mario era un más que formidable adversario. Era carismático y sabía ganarse a la gente; se mezclaba con los legionarios, comía con ellos su mismo rancho y por las noches los acompañaba en torno a la hoguera, donde hablaba con ellos de hombre a hombre. Así se ganó el respeto y confianza de los soldados, cuyas quejas sobre el estricto Metelo llegó a conocer con mucho detalle. Empezó a manipular ese descontento, convirtiéndolo en apoyo a su propia persona. Los soldados veían en Mario un posible comandante que sería más cercano y comprensivo. Aquella campaña de desprestigio interno tuvo tanto éxito que Metelo, temiendo que Mario provocase un motín, entendió que necesitaba quitárselo de encima. Así, le permitió embarcar hacia Roma para presentarse al consulado o para hacer lo que le viniese en gana; cualquier cosa con tal de que se alejase de las tropas.

Una vez en Roma, Mario no se anduvo con miramientos. Utilizó su propio origen plebeyo para presentarse como el representante legítimo de la gente común. Conociendo el descontento de la gente hacia los nobles, exageró la modestia de sus raíces familiares, insistiendo en que era el hijo de un humilde campesino. Incluso se jactaba de no haber estudiado oratoria, ni tampoco griego, que era la lengua culta por excelencia y debía ser dominada por cualquier individuo que pretendiese considerarse bien educado (Mario, según el historiador Salustio, diría al respecto: «Durante mi carrera he observado que quienes sabían griego no eran por ello mejores que los demás»). Sin embargo, lo que decía sobre su origen era una verdad a medias. Mario era plebeyo, sí, pero era hijo de un terrateniente adinerado que se había codeado de tú a tú con la nobleza local de Arpino, su población natal. De hecho, su carrera política no hubiese sido la misma sin el apoyo de ciertos aristócratas. En el pasado, Mario había aceptado ayudas de los nobles para salir elegido tribuno de la plebe. Es más, su ascenso había tenido luces, pero también sombras. Había usado sus contactos para obtener de manera irregular el importantísimo cargo de pretor, máxima autoridad judicial de la República. Por ello, sus adversarios le habían llevado a juicio bajo la acusación de comprar el cargo, aunque Mario había conseguido la absolución. El saber elegir a sus amigos le había permitido también superar reveses como el fracaso en unas elecciones a edil, paso casi imprescindible en el ascenso político, o el haber detentado de manera gris, sin lucimiento ni gloria, el cargo de gobernador de Hispania Ulterior. Estos tropiezos hubiesen perjudicado la carrera de otro, pero Mario, siempre hábil, había ido sorteando todos los obstáculos. Ni siquiera detuvo su ascenso el hecho de ser un homo novus, es decir, un hombre que procedía de una familia en la que nadie había ejercido jamás un cargo público de importancia. Dicho de otro modo: aunque su familia había tenido dinero y contactos, sí era cierto que, políticamente hablando, había iniciado su carrera desde la nada, pues la herencia política familiar era un patrimonio fundamental. Cuando Mario había notado que esa condición de advenedizo podía terminar pesando en su carrera, lo había solucionado casándose con Julia Caesaris, una patricia perteneciente a la influyente familia de los Julios (Julia Caesaris era nada menos que la hermana del padre de Cayo Julio César, que por entonces todavía no había nacido). Lo siguiente que Mario necesitaba para ser elegido era convencer a todos de que él y no Metelo, era el hombre que la República necesitaba para terminar con Yugurta. Y esto lo hizo a la perfección. Les dijo a los romanos justo lo que querían oír: que Yugurta podía ser vencido con rapidez. Culpó a los aristócratas de los fracasos bélicos frente a los bárbaros y de la falta de avances en Numidia (lo cual, claro, era una pulla dirigida a Metelo). Su campaña electoral fue triunfante y Mario consiguió la máxima magistratura romana, el consulado. Esto produjo una explosión de júbilo entre las clases populares; los plebeyos que llegaban a cónsules solían provenir de familias influyentes con un pasado político importante y era muy raro que un homo novus consiguiera semejante distinción. El triunfo de Mario, o eso interpretaban los romanos humildes, era el triunfo de todos ellos.

Convertido ya en cónsul, a Mario todavía le quedaba un obstáculo hacia la gloria militar que con tanto ahínco buscaba: apartar a Metelo de la comandancia de las legiones en Numidia. Aunque Metelo ya no era cónsul y aunque su estrategia era considerada lenta por todos, estaba cumpliendo bien en el mando de las tropas y no existía justificación legal para destituirlo. Los anteriores jefes militares en África sí habían tenido que dejar el puesto, pero lo habían hecho debido a sus fracasos o sus corruptelas. Metelo ni había aceptado sobornos ni estaba perdiendo la guerra, así que no mostraba ningún flanco débil. Ni siquiera era impopular, por más que su estrategia sí lo fuese; era un hombre que inspiraba impaciencia, pero no antipatía. Su imagen pública era muy buena. Y el Senado, donde había muchos nobles molestos con los mensajes populistas de Mario, decidió que no había motivos para sustituir a Metelo.

Mario no estaba dispuesto a rendirse. Aprovechando que la presión popular crecía por días, continuó insistiendo ante el Senado para que se le permitiese ponerse al mando de las tropas africanas. El Senado, movido como de costumbre más por el percibido crecimiento de la impaciencia popular que por convicción, se doblegó; no aprobó la solicitud de Mario, pero hizo algo que en la práctica era equivalente: empleando un tecnicismo para el que casi no había precedentes (de hecho, solamente se conoce otro caso en todo aquel siglo II), el Senado se quitó de encima la decisión sobre el mando militar en Numidia y delegó la cuestión a la Asamblea de la Plebe, donde Mario, el amigo del pueblo, tenía todas las de ganar. Este supuesto tecnicismo iba en contra de la ley, pero en la República era cada vez más frecuente que la conveniencia política del momento pesara más que las propias leyes. La Asamblea, como se esperaba, le dio a Mario lo que este pedía. Metelo fue destituido, aunque regresó a Roma con honores y se le otorgó el cognomen de «Numídico». Mientras, el ambicioso Cayo Mario partió hacia Numidia para intentar, de una vez por todas, acabar con el agujero negro que estaba absorbiendo la moral de los romanos y su fe en las instituciones.

(Continuará en la última parte)

Pingback: La guerra de Yugurta (II): el escándalo

Muy buen artículo, enhorabuena a E.J. Rodríguez por conseguir transmitir las personalidades y caracteres de los protagonistas históricos que va nombrando a lo largo del artículo, cosa complicada en tan breve espacio.

Muy bueno.

Lo de prohibir la reelección sin que haya diez años de intervalo, debería aplicarse en España.

Que poco hemos avanzado como especie oiga, 2000 años despues y estamos en las mismas.

Si se sustituye «Cayo Mario», por «Pablo Iglesias» es una fiel descripción de la situación política español.

En todo caso sería más bien un Saturnino o un Clodio. Mario logró cosas muy meritorias y positivas tanto a corto como medio plazo. Y eso que yo siempre he sido de Sila.

Tu comentario es el mejor ejemplo, cuñado.

Se mantiene el nivel. Felicidades!

Pingback: Pena capital animal – El Sol Revista de Prensa

Demasiados frentes tenia la republica;estaba llegando a su fin.

Como dijo Cesar”la republica es solo una palabra vacia de contenido”